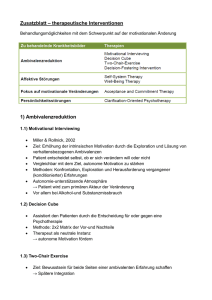

Expertenempfehlung DIS

Werbung