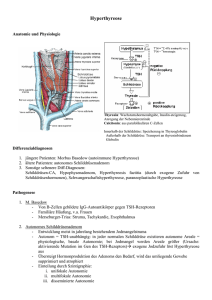

Verlaufsbeobachtung nach operativer Behandlung funktioneller

Werbung