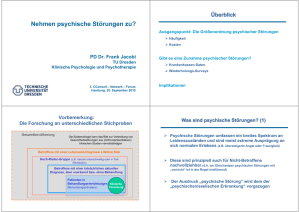

Psychische Störungen bei chronischen

Werbung