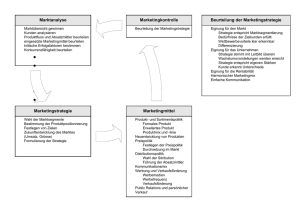

Teil IV: Marketing

Werbung