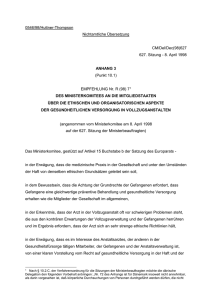

Die Prävalenz psychischer Störungen bei Frauen in Haft

Werbung