2.6. Dynamik von Populationen (1) Die zeitliche Entwicklung von

Werbung

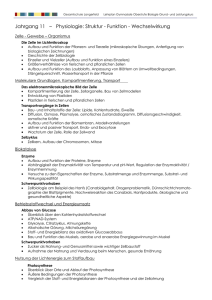

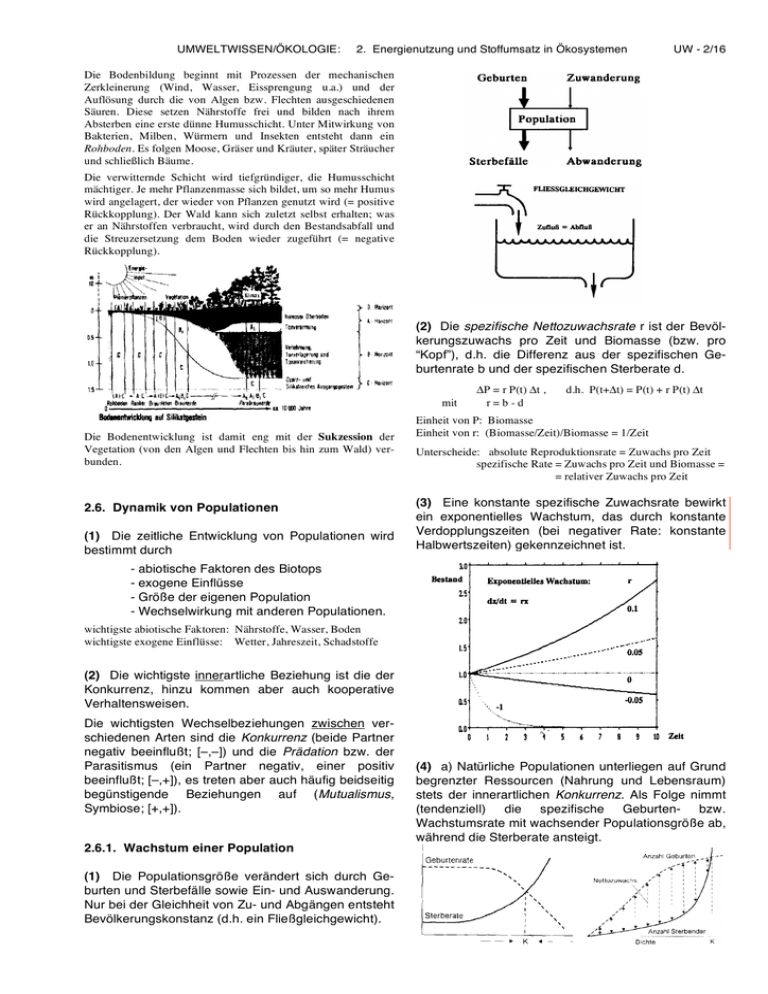

UMWELTWISSEN/ÖKOLOGIE: 2. Energienutzung und Stoffumsatz in Ökosystemen UW - 2/16 Die Bodenbildung beginnt mit Prozessen der mechanischen Zerkleinerung (Wind, Wasser, Eissprengung u.a.) und der Auflösung durch die von Algen bzw. Flechten ausgeschiedenen Säuren. Diese setzen Nährstoffe frei und bilden nach ihrem Absterben eine erste dünne Humusschicht. Unter Mitwirkung von Bakterien, Milben, Würmern und Insekten entsteht dann ein Rohboden. Es folgen Moose, Gräser und Kräuter, später Sträucher und schließlich Bäume. Die verwitternde Schicht wird tiefgründiger, die Humusschicht mächtiger. Je mehr Pflanzenmasse sich bildet, um so mehr Humus wird angelagert, der wieder von Pflanzen genutzt wird (= positive Rückkopplung). Der Wald kann sich zuletzt selbst erhalten; was er an Nährstoffen verbraucht, wird durch den Bestandsabfall und die Streuzersetzung dem Boden wieder zugeführt (= negative Rückkopplung). (2) Die spezifische Nettozuwachsrate r ist der Bevölkerungszuwachs pro Zeit und Biomasse (bzw. pro “Kopf”), d.h. die Differenz aus der spezifischen Geburtenrate b und der spezifischen Sterberate d. mit Die Bodenentwicklung ist damit eng mit der Sukzession der Vegetation (von den Algen und Flechten bis hin zum Wald) verbunden. 2.6. Dynamik von Populationen (1) Die zeitliche Entwicklung von Populationen wird bestimmt durch ΔP = r P(t) Δt , r=b-d d.h. P(t+Δt) = P(t) + r P(t) Δt Einheit von P: Biomasse Einheit von r: (Biomasse/Zeit)/Biomasse = 1/Zeit Unterscheide: absolute Reproduktionsrate = Zuwachs pro Zeit spezifische Rate = Zuwachs pro Zeit und Biomasse = = relativer Zuwachs pro Zeit (3) Eine konstante spezifische Zuwachsrate bewirkt ein exponentielles Wachstum, das durch konstante Verdopplungszeiten (bei negativer Rate: konstante Halbwertszeiten) gekennzeichnet ist. - abiotische Faktoren des Biotops - exogene Einflüsse - Größe der eigenen Population - Wechselwirkung mit anderen Populationen. wichtigste abiotische Faktoren: Nährstoffe, Wasser, Boden wichtigste exogene Einflüsse: Wetter, Jahreszeit, Schadstoffe (2) Die wichtigste innerartliche Beziehung ist die der Konkurrenz, hinzu kommen aber auch kooperative Verhaltensweisen. Die wichtigsten Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Arten sind die Konkurrenz (beide Partner negativ beeinflußt; [–,–]) und die Prädation bzw. der Parasitismus (ein Partner negativ, einer positiv beeinflußt; [–,+]), es treten aber auch häufig beidseitig begünstigende Beziehungen auf (Mutualismus, Symbiose; [+,+]). 2.6.1. Wachstum einer Population (1) Die Populationsgröße verändert sich durch Geburten und Sterbefälle sowie Ein- und Auswanderung. Nur bei der Gleichheit von Zu- und Abgängen entsteht Bevölkerungskonstanz (d.h. ein Fließgleichgewicht). (4) a) Natürliche Populationen unterliegen auf Grund begrenzter Ressourcen (Nahrung und Lebensraum) stets der innerartlichen Konkurrenz. Als Folge nimmt (tendenziell) die spezifische Geburten- bzw. Wachstumsrate mit wachsender Populationsgröße ab, während die Sterberate ansteigt. UMWELTWISSEN/ÖKOLOGIE: 2. Energienutzung und Stoffumsatz in Ökosystemen b) Durch diese Dichteregulation wächst prinzipiell jede reale Population mit einem S-förmigen (= logistischem) zeitlichen Verlauf bis zu einer begrenzten ökologischen Tragfähigkeit, der Umweltkapazität K. Zeitliche Verzögerungen bei der Dichteregulation können auch zu oszillierender Annäherung an die Kapazität führen. – Ein Fehlen von Regulationsmechanismen läßt die Population überschießen und anschließend zusammenbrechen. (5) Zur Sicherung der Überlebensfähigkeit einer Population ist eine Mindestgröße erforderlich. Diese wird bestimmt durch die bei kleinen Populationen auftretenden zufälligen demografischen und genetischen Abweichungen, durch Schwankungen der Umwelt und eventuelle Katastrophen. UW - 2/17 die tatsächlichen Angebote der Umwelt an einem bestimmten Ort. b) Die fundamentale ökologische Nische ist das durch Potenzen und Valenzen ermöglichte Existenzgebiet einer Art im Raum der Umweltparameter. (3) Durch Konkurrenten und Feinde wird die fundamentale Nische aber zur realen Nische (d.h. der tatsächlich realisierten) verkleinert. Beispiel: Die Fichte hat in unseren Wäldern eine relativ kleine reale Nische (natürlich kämen Eichen-Buchen-Mischwälder vor), nur durch die Forstwirtschaft kann sie ihre fundamentale Nische einnehmen. Auch andere Baumarten werden durch die Buche in suboptimale Bereiche verdrängt, wie die Eiche (trockene Standorte) oder die Esche (feuchte, kalkreiche Standorte). Bem.: Eine Mindestgröße ist auch dann erforderlich, wenn bei kleinen Populationsdichten die spezifische Nettoreproduktionsrate mit der Dichte wieder sinkt (= inverse Dichteabhängigkeit), z.B. wegen fehlenden Schutzes oder mangelnder Kooperation. 2.6.2. Konkurrenz von Populationen und ökologische Nische (1) Wenn sich Individuen verschiedener Arten gemeinsame Ressourcen teilen müssen, tritt zwischen ihnen zwischenartliche Konkurrenz auf. Dies kann in Form indirekter Wechselwirkung (= Ausbeutung) oder direkter Auseinandersetzung (= Interferenz) geschehen. (2) a) Potenzen sind die Fähigkeiten von Organismen, bei bestimmten abiotischen Umweltfaktoren (Klima, Licht, Nahrung) dauerhaft zu existieren. Valenzen sind Jeder ökologischen Nische entspricht auch eine bestimmte Funktion (= Planstelle) im jeweiligen Ökosystem, die allerdings durch unterschiedliche Arten besetzt sein kann. Beispiele ökologischer Nischen bei Waldvogelarten (u.a.): - fliegenschnappende Arten - insektenfressende Arten auf Blättern - insektenfressende Arten auf Zweigen - am Boden fressende Arten - Raubvögel UMWELTWISSEN/ÖKOLOGIE: 2. Energienutzung und Stoffumsatz in Ökosystemen (4) Konkurrenz um gemeinsame Ressourcen kann (bei geringer Überlappung des Bedarfspektrums) zur Koexistenz, aber auch (bei starker Überlappung) zur Verdrängung von Arten (im Extremfall bis auf eine !) führen. UW - 2/18 2.6.3. Räuber-Beute-Beziehung (Prädation) (1) Die Prädation (im weiteren Sinne) ist eine Fraßbeziehung, in der eine Art einen Vorteil und die andere einen Nachteil erleidet. Im engeren Sinne unterscheiden wir: die eigentliche Prädation (= Räuber-Beute-Beziehung zwischen Tieren), die Herbivorie (= Fraß von Pflanzen), den Parasitismus (kleine Tiere leben von einem großen Wirt) und die Parasitoide (Parasiten, die ihren Wirt am Ende der Larvalphase töten). Obwohl das Beuteindividuum durch den Prädator stets einen Nachteil erleidet, kann die Beutepopulation auch gewisse Vorteile haben (Dichteregulation, Auslese stärkerer Individuen). Konkurrenz-Ausschluß-Prinzip (Gause, 1932): “Zwei Arten mit gleichen ökologischen Ansprüchen können (in konstanter Umwelt) auf Dauer nicht gemeinsam im gleichen Gebiet leben. (2) Räuber-Beute-Beziehungen (auch im weiteren Sinne) wohnt stets die Tendenz zu zyklischem Verhalten inne. Normalerweise kommt es nicht zur Auslöschung der Beute, es sind aber dauerhafte zeitliche Oszillationen möglich. Beispiel 1: klassische Oszillationen von Schneehase und Luchs in Kanada (Periode ca. 10-12 Jahre, Phasenverschiebung 3-4 Jahre) Experimente von Gause mit Paramecium-Arten (Pantoffeltierchen) weisen dieses Verhalten nach: P. aurelia verdrängt P. caudatum, wenn beide zusammen gehalten werden; P. caudatum und P. bursaria koexistieren, aber bei geringerer Dichte als in Alleinkultur: Beispiel 2: Zeitliche Oszillationen des Bohnenkäfers Callosobruchus chinensis und eines Parasitoiden, der Braconide Heterospilus prosopidis Bei zeitlich verzögerter Regulation kann es durchaus lokal zum Verschwinden der Beute kommen, doch können meist einige der Beuteindividuen durch Emigration entweichen und überleben. (3) Nach Verschwinden der Räuber kann die Beute (d.h. die Herbivoren-Population) stark anwachsen. Im Extremfall wird deshalb durch Überweidung die Vegetation zerstört, was dann auch die HerbivorenPopulation zusammenbrechen läßt. Dies bedeutet: Räuber regulieren ein Ökosystem und sichern seine Stabilität auf einer Stufe mit hoher NPP, da sie vor Überweidung schützen ! Anmerkung: Zeitliche Schwankungen und/oder räumlich heterogene Umweltbedingungen fördern häufig Koexistenz von Arten. Historisches Beispiel: Zusammenbruch einer Population von Weißwedel-Hirschen nach Abschuß aller Raubtiere: UMWELTWISSEN/ÖKOLOGIE: 2. Energienutzung und Stoffumsatz in Ökosystemen UW - 2/19 2.7. Zeitliche Dynamik von Ökosystemen 2.7.1. Sukzession von Ökosystemen (1) Die Besiedlung eines Biotops erfolgt in Abhängigkeit von den abiotischen Faktoren in einer typischen Reihenfolge von Arten und Artengesellschaften, der Sukzession, und erreicht ein relativ dauerhaftes Fließgleichgewicht, den Klimaxzustand. - Primärsukzession: bei Neubesiedlung (erst Bodenbildung nötig) z.B. auf nacktem emporgehobenem Gestein, nach Vulkanausbruch, auf Bergbauhalden - Sekundärsukzession: bei Wiederbesiedlung von Flächen, z.B. nach forstlichem Kahlschlag, Umpflügen eines Ackers, Brachfallen von Flächen (4) Nahrungsketten und Nahrungsnetze sind gekoppelte Prädationsbeziehungen, die (auf jeder Trophieebene) stark durch Konkurrenz geprägt sind und durch aktive Eingriffe (wie Abtöten, Bejagen, Ernten) wesentlich beeinflußt werden können. Beispiel 1: Die gemeinsame Beerntung von Räuber und Beute mit jeweils fester spezifischer Intensität führt zur Dezimierung des Räubers und zur Begünstigung der Beute (= Volterra-Prinzip). Beispiel 2: Das Einsetzen von Raubfischen in eutrophierte Gewässer veringert die Zahl der Friedfische, läßt deshalb die Zooplankter (= Filtrierer, z.B. Wasserflöhe) wachsen und das Phytoplankton (= Algen) zurückgehen, was als Maßnahme einer Biomanipulation die Wasserqualität ver-bessern kann. 2.6.4. Mutualismus (Symbiose) Viele Bäume, Sträucher und Orchideen bilden mit ihren Wurzeln und bestimmten Pilzen eine Symbiose, die Mykorrhiza. Wird die Mykorrhizabildung durch Schadstoffe unterbunden, zeigen die Pflanzen Wachstumseinbußen oder schwere Schäden. Das Pilzgeflecht vergrößert die resorbierende Oberfläche, nimmt mineralische Nährstoffe (N, P, K) besser auf und schützt vor krankheitserregenden Pilzen. Dafür erhält es energiereiche Verbindungen. Mykorrhiza-Wurzeln zeigen eine 2-4fach höhere Atmungsintensität. (2) In der Entwicklungsphase der Sukzession wachsen der Biomassebestand und die Nährstoffmenge an, weil die Nettoproduktivität positiv ist. Im Reifezustand wird ein Fließgleichgewicht erreicht, weil sich Bruttoproduktivität und Gemeinschaftsrespiration die Waage halten und die Nettoproduktivität den Wert Null besitzt [Vgl. mit 2.3.2 !]. UMWELTWISSEN/ÖKOLOGIE: 2. Energienutzung und Stoffumsatz in Ökosystemen Die Entwicklung ganz verschiedener Ökosysteme - ein Wald bzw. Mikroorganismen in einem Heuaufguß - zeigen grundsätzlich das gleiche Verhalten: Nettoüberschuß an Primärproduktion während der Wachstumsphase (siehe obenstehendes Bild): Entwicklungsphase: Reifezustand: BPP/R > 1 BPP/R = 1 (R = RA+RH) UW - 2/20 (5) Zwischen dem Entwicklungsstadium und dem späteren Reifezustand eines Ökosystems bestehen wichtige qualitative Unterschiede bezüglich der Energetik, der Organisation, den Nährstoffkreisläufen, den Anpassungsstrategien der Organismen und der Stabilität des gesamten Systems. → Die Sukzession ist stets mit einer Nährstoffakkumulation (aus der Atmosphäre und der Verwitterung) verbunden! Falls in der Entwicklungsphase der Zuwachs in voller Höhe gerntet wird, ist keine weitere Sukzession möglich (Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau). Bei der heterotrophen Suzession ist das typische P/R-Verhältnis anfänglich größer als Eins. Das ist bei starker organischer Verschmutzung oder Stoffeintrag von außen (z.B. im Oberlauf von Fließgewässern) der Fall. (3) Der Klimaxzustand entspricht der ökologischen Tragfähigkeit bzw. dem natürlichen Vegetationstyp einer Region und ist weitgehend durch die abiotischen Faktoren, d.h. das lokale Klima, bestimmt. Unter gewissen Bedingungen sind auch mehrere Schlußgesellschaften möglich! Unter den klimatischen Verhältnissen Mitteleuropas ist der dauerhafte und stabile Endzustand der Vegetation (von extrem trockenen oder nassen Standorten abgesehen) stets der Wald. Durch die Tätigkeit des Menschen ist aber nur noch ein Viertel des Bodens waldbedeckt, die Weiterentwicklung zum Klimaxzustand wird immer wieder verhindert. Die einzelnen Schritte der Sukzession heißen Stadien; von ihnen zu unterscheiden sind die unterschiedlichen Aspekte, die im Laufe einer Vegetationsperiode (!) auftreten. (4) Ökosysteme können nur in der Wachstumsphase dauerhaft bewirtschaftet (d.h. beerntet) werden, weil nur dann die Nettoproduktivität positiv ist. Land- und Forstwirtschaft halten Ökosysteme künstlich in einem (instabilen) frühen Stadium der Sukzession mit hoher Nettoproduktivität. Dafür ist zusätzliche Energiezufuhr von außen nötig (Feldbestellung, Unkrautbekämpfung). Nach Wegfall der Eingriffe läuft die natürliche Sukzession weiter. Agrarökosysteme entstehen also durch “Zurückversetzen” in eine frühe Sukzessionsphase und durch Verhindern der natürlichen Sekundärsukzession durch regelnde Eingriffe. Frühe Stadien der Sukzession: - meist lineare Nahrungsketten - Weidekette dominiert (Herbivorie) - Organismen sind eher Generalisten - Vermehrungsstrategie (r-Strategie) vorherrschend Im Klimax: - vielfältig verknüpfte Nahrungsnetze - Detrituskette dominiert (sehr viel Bestandsabfall!) - Organismen sind eher Spezialisten - Anpassungsstrategie (K-Strategie) vorherrschend 2.7.2. Wichtige Aussagen der Systemtheorie (1) Entwicklungen in der Umwelt werden durch das Zusammenwirken vieler Systeme auf unterschiedlichen Hierarchiestufen bestimmt: von Organismen über Populationen und ganze Ökosysteme bis hin zur Bio- und Klimasphäre. Insbesondere ist ein Ökosystem das “durch Populationen von Organismen und deren abiotischer Umwelt gebildetes Wirkungsgefüge, das offen, relativ eigenständig und zur Selbstregulation fähig ist” (Ellenberg, 1974). Es ist die grundlegende Funktionseinheit in der Ökosphäre. UMWELTWISSEN/ÖKOLOGIE: 2. Energienutzung und Stoffumsatz in Ökosystemen UW - 2/21 → Die Folge ist: Auch für Populationen und Ökosysteme sind die Aussagen der allgemeinen Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme anwendbar! (2) Ein System ist eine relativ beständige, abgrenzbare Einheit von Elementen und Beziehungen, die durch bestimmte Gesetzmäßigkeiten charakterisiert ist. Beispiele: chemisch reagierendes System, Vielteilchensystem, Population, Ökosystem (Teich, Wald, Grasland, Forst Distelblütenkopf) (3) Der Zustand eines Systems ist durch die momentanen Werte aller Zustandsgrößen charakterisiert, wobei es einen minimal notwendigen Satz von Zustandsgrößen gibt. (4) Die Struktur eines Systems besteht in der Art der Anordnung, der Verknüpfung und des Zusammenwirkens der Elemente. Durch die konkreten Wirkungsbeziehungen werden bestimmte Zustände und Verhaltensweisen bevorzugt, die damit die konkrete Funktion (d.h. den “Zweck”) des Systems bestimmen. (7) Ein System kann mehrere stabile Gleichgewichte haben. Starke Störungen des Zustandes bewirken dann das abrupte “Kippen” in ein neues Gleichgewicht. (8) Bei Änderung von Parametern kann es an kritischen Werten auch zur “Verzweigung” kommen, so daß der dann (von mehreren möglichen) konkret angestrebte Gleichgewichtszustand von kleinen Zufälligkeiten der Entwicklung abhängt. Es geht vorrangig um Wirkungsbeziehungen, weniger um räumlich-geometrische Aspekte (z.B. Baum = Laub + holzige Biomasse + Feinwurzeln + Assimilatspeicher) “Kippen” in eine andere Qualität von Fließgleichgewicht ist auch möglich, wenn bei Änderung von Parametern des Systems diese bestimmte kritische Werte überschreiten. Ein Zurücknehmen des Eingriffs ist dann häufig wirkungslos (“Hysterese”). (5) Die Systemdynamik wird bestimmt durch die innere Struktur, speziell die (negativen und positiven) Rückkopplungen, und die äußeren Einwirkungen. Autonome, also nicht explizit zeitabhängige, Systeme besitzen je nach Struktur und Anfangszustand eine Eigendynamik mit monotonem oder schwingendem Verhalten (abklingend, konstant oder aufschaukelnd), durch die langfristig ein stationärer Zustand (Fließgleichgewicht) oder eine dauerhafte Oszillation erreicht wird (falls unbeschränktes Wachstum ausgeschlossen ist). Beispiel: Bei allmählicher Erhöhung des Nährstoffeintrags in einen See wird durch die einsetzende Eutrophierung der Systemzustand zunächst allmählich geändert. Bei einem kritischen Wert “kippt” der See in einem Zustand mit Sauerstoffmangel, Fischsterben, Faulschlammbildung und anaerober Zersetzung um (6) Praktisch relevant sind nur stabile Verhaltensweisen, bei denen kleine Störungen des Zustandes (d.h. eines Gleichgewichtes oder einer streng perioduischen Bewegung) zeitlich asymptotisch wieder abgebaut werden. Leitbeispiel: Kugel in einer Mulde → stabil Kugel auf einer Kuppe → instabil (9) Verantwortlich für Prozesse der Selbstregelung, Selbstorganisation und Anpassung an veränderliche UMWELTWISSEN/ÖKOLOGIE: 2. Energienutzung und Stoffumsatz in Ökosystemen Bedingungen sind Anregungen durch positive Rückkopplungen und Stabilisierung durch negative Rückkopplungen. Dadurch werden die Stabilität, Erhaltung und Entfaltung des Systems über weite Bereiche gewährleistet. UW - 2/22 Anmerkung: Die Begriffe Stabilität, Resilienz, Elastizität und andere werden in der ökologischen Literatur sehr unterschiedlich (und teilweise gerade vertauscht) gehandhabt. Es ist deshalb sehr wichtig, sich stets zu vergewissern, was der jeweilige Autor unter Stabilität usw. versteht! Bei allen Unterschieden bleibt aber der gemeinsame Kernpunkt die Fähigkeit eines Ökosystems, äußere Störungen (seien sie einmalig oder permanent) ohne große Verhaltensänderungen “abzufangen”. (2) Falls eine zeitweise Störung das System nicht aus dem Anziehungsbereich des stabilen Fließgleichgewichts herausgebracht hat, dauert es je nach Schwere des Eingriffs kürzer oder länger, ehe der ursprüngliche Zustand wieder erreicht ist. (10) Es gibt Systeme, bei denen auch eine sehr genaue Kenntnis des Anfangszustandes nur eine zeitlich begrenzte Prognose erlaubt (sog. “chaotische” Systeme”). Beispiele: Entlaubung eines Waldes durch kurzzeitige Einwirkung eines Schadstoffs (= geringe Störung), Kahlschlag des gesamten Waldes (= schwere Störung) Beispiele: Wetter, chem. Reaktionen, Laserimpulse; Insektenpopulationen, Ökosysteme (?) (3) Auch kleinere Eingriffe in ein Ökosystem können zu irreversiblen Veränderungen (z.B. “Kippen” in einen anderes Gleichgewicht) führen, wenn die Produktivität verändert wird oder eine für das Ökosystem wichtige Funktion verschwindet. Anmerkung: Typisch für chaotische Attraktoren ist die sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen. In der Regel ist chaotisches Verhalten aber auch durch irreguläre zeitliche Abläufe gekennzeichnet. Chaotische Dynamiken scheinen auch für die Beschreibung ökologischer Vorgänge relevant zu sein. (Allerdings ist dort die Variabilität der Elemente und ihres Verhaltens ebenso wichtig.) 2.7.3. Stabilität von Ökosystemen (1) Der Begriff der ökologischen Stabilität beschreibt die Fähigkeit eines Ökoystems, nach kleinen Störungen des Zustandes in ein relativ beständiges Fließgleichgewicht (bzw. ein periodisches Regime) zurückzukehren. Elastizität bezeichnet meist die Fähigkeit, auch größeren Störungen zu widerstehen. Unter Resilienz (d.h. Widerstandsfähigkeit) wird dagegen die Belastbarkeit verstanden, die durch interne Strukturveränderungen die Integrität des ökologischen Systems erhalten will. Ein “Umkippen” ist in verschiedene Richtungen möglich: - Verringerung der Tragfähigkeit, z.B. durch Schadstoffeinträge oder Nährstoffentzug - Erhöhung der Produktivität, z.B. durch Überdüngung - Ausfall von Funktionen, z.B. durch Artenverlust (Blütenbestäuber, Samenverteiler, spezielle Nahrung) (4) Vielfältige redundante Verknüpfungen (wie z.B. in Nahrungsnetzen) können zur Stabilität von Ökosystemen beitragen: “Vielfalt bringt Stabilität”. So sind etwa Generalisten (falls sie sich in der Konkurrenz durchgesetzt haben) weniger gefährdet als Spezialisten. Bem.: “Vielfalt”, heute unter dem Schlagwort “Biodiversität” bekannt, umfaßt Artenvielfalt, Umweltvielfalt, Nischenvielfalt, genetische Vielfalt, biochemische Vielfalt, vielfältige funktionelle Verknüpfungen und Rückkopplungen. UMWELTWISSEN/ÖKOLOGIE: 2. Energienutzung und Stoffumsatz in Ökosystemen UW - 2/23 (3) Ein Wald ist aus mehreren charakteristischen Schichten aufgebaut: der Baumschicht (mitunter sind auch zwei Baumschichten unterscheidbar), der Strauchschicht, der Krautschicht, der Moosschicht, der Pilzschicht und der Wurzelschicht. Tiefergelegene Schichten erhalten (zumindest im Sommerhalbjahr) deutlich weniger Licht. (5) Spezielle Strukturen und Funktionen, die zur Stabilität eines Ökosystems beitragen, sind: - Selbstregulation zum Fließgleichgewicht hin - Pufferwirkung von Bestandsklima, Boden und Biozönose - Trägheit und Reservefunktion von Stoffkapitalen - Autonomie durch Stoffkreisläufe - Wechselwirkungen der verschiedenen Arten - Risikoverteilung durch Vielfalt (Biodiversität) Die Fähigkeit zur Selbstregulation wirkt stabilisierend, indem eine gewisse Unabhängigkeit von den Außenbedingungen erzielt wird: - “Puffer”wirkungen werden durch schützende Elemente bewirkt, die wechselnde Außenbedingungen schwächer wirken lassen (z.B. Ausgleich von Temperaturschwankungen im Inneren eines Pflanzenbestandes). - Stoffkapitale (im Boden) sind einige hundert Male größer als die jährlichen Importe und Exporte, so daß deren Schwankungen sich langfristig wenig auswirken. - Das Kreisen immer derselben Stoffe im Ökosystem bringt Leben ohne Gesamtwachstum des Ökosystems sich, das damit autarker und stabiler wird. - Negative Rückkopplungen zwischen Populationen erzeugen stabilisierende Wechselwirkungen (z.B. Regulation der Beutedichte durch einen Räuber). - Stabilisierung durch Risikoverteilung kann entstehen durch vielfache Nahrungsquellen (Generalisten), durch eine genetische Variabilität der Populationen, durch Umgehen lokaler Umweltschwankungen mit Hilfe räumliche Ausbreitung und durch Verteilung von ökosystemaren Funktionen auf viele Arten (Biodiversität) (4) Das Erscheinungsbild sommergrüner Laubwälder Mitteleuropas wird stark durch den jahreszeitlich periodischen Entwicklungsgang, die Aspekte, geprägt. Im Winteraspekt ohne Belaubung ruhen die meisten Lebensvorgänge auf Grund der abiotischen Bedingungen (niedrige Temperaturen, kurze Tage). Den Frühjahrsaspekt bestimmen zahlreiche Frühblüher, wie Märzenbecher, Goldstern, Buschwindröschen, Lerchensporn, Bärlauch und Waldmeister, die in einer kurzen Wachstumsphase ihre im Boden gespeicherten Reserven (Rhizome, Knollen, Zwiebeln) mobilisieren, um der späteren Konkurrenz um Licht zu entgehen. Im Sommeraspekt dominiert die Belaubung der Bäume, im Herbst werden Blätter und oberirdische Teile krautiger Pflanzen abgeworfen. 2.8. Beispiel: Ökosystem Wald (1) Als Wald wird eine von Bäumen dominierte Lebensgemeinschaft bezeichnet, bei der durch die hohe Bestandsdichte ein eigenes Mikroklima und eine Vielzahl von Regulationsbeziehungen entstehen. (2) Bei ausreichendem Jahresniederschlag stellt der Wald in vielen Vegetationszonen das Klimaxstadium dar, weil sich Bäume auf Grund ihrer Größe in der zwischenartlichen Konkurrenz durchsetzen. Beispiele: tropische Regenwälder, subtropische Saisonwälder, Lorbeerwälder, Hartlaubwälder, temperate laubwerfende Wälder, boreale immergrüne Nadelwälder (5) Konkurrenzbeziehungen bestehen im Wald sowohl zwischen Pflanzen (Konkurrenz um Licht, Nährstoffe, Wasser) als auch zwischen den verschiedensten Tiergruppen. Fraßbeziehungen ergeben Nahrungsketten und -netze, in denen blatt-, samenoder holzfressende („Schädlinge“) Insekten, räuberische Insekten, Vögel und Wirbeltiere den Stofftransport über mehrere Trophieebenen organisieren. Mutualistische Beziehungen betreffen u.a. die Bestäubung durch Insekten und die Mykorrhiza. UMWELTWISSEN/ÖKOLOGIE: 2. Energienutzung und Stoffumsatz in Ökosystemen UW - 2/24 (der realen Nische !) unter abweichenden Verhältnissen. Wir finden deshalb Eichen eher auf trockenen und/oder sauren Standorten (wobei die Stieleiche bis an die Trockengrenze des Waldes heranreicht. aber auch im Nassen zu finden ist), während die Hainbuche auf schwach saure bis basische und (wechsel-!) feuchte Standorte ausweicht. Die Schwarzerle finden wir dagegen im nassen Bereich an der Feuchtegrenze des Waldes (7) Unter mitteleuropäischen Bedingungen dominieren auf sehr vielen Standorten Buchenwälder, deren Ausprägung von bodensauren Hainsimsen-Buchenwäldern, über mesophile Waldmeister-Buchenwälder bis hin zu eher trockenen und basischen OrchideenBuchenwäldern reichen. Auf feuchten oder wechselfeuchten (Tonböden !) Standorten finden wir EichenHainbuchen-Wälder, auf nassen Standorten, z.B. in den Auen großer Flüsse, Eschen-Ulmen-Wälder. (6) Unter mittleren Bedingungen bzgl. Bodenfeuchte und Nährstoffangebot ist die Rotbuche (Fagus sylvatica) die konkurrenzstärkste Baumart. Andere Baumarten finden deshalb ihr ökologisches Optimum (8) Humus verbessert das Bodengefüge und steigert die Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe festzuhalten und zu speichern. Beim Mull als bester Humusform befindet sich eine lockere Laubstreu über dem humosen Oberboden. Mit Pilzhyphen durchsetzter Moder nimmt eine Zwischenstellung ein. Rohhumus besitzt eine dicke unzersetzte Streuschicht über dem basenarmen Oberboden. UMWELTWISSEN/ÖKOLOGIE: 2. Energienutzung und Stoffumsatz in Ökosystemen (9) Nach dem Brachfallen von (Acker-)Flächen, oder einem Kahlhieb im Wald läuft eine charakteristische (Sekundär-)Sukzession von Lebensgemeinschaften ab, die unter dem meisten mitteleuropäischen Verhältnissen in einer bestimmten, von Klima und Boden abhängigen, Waldgesellschaft als Klimaxstadium endet. UW - 2/25 Auf einem brachgefallenen Acker siedeln sich ebenfalls einjährige Arten an, deren Samen im Boden überdauert haben, z.B. Gänsefuß, Vogelknöterich oder Berufskraut. Im nächsten Jahr bildet sich eine geschlossenen Pflanzendecke von vorwiegend ausdauernden Pflanzen aus (Gemeiner Beifuß, Brennessel), die zunächst an Ausbreitungs- und Vermehrungsfähigkeit unterlegen waren, dann aber den eroberten Raum, u.a. durch Ausläuferwachstum, dauerhaft behaupten können. Schließlich erscheinen auch hier Holzpflanzen und die Sukzession verläuft in Richtung Wald. (10) Mit dem Seßhaftwerden und dem Beginn des Ackerbaus hat der Mensch seit mehr als 2000 Jahren die Waldlandschaft grundlegend verändert. Rodungen zum Zwecke der Gewinnung von Ackerland, Abholzungen (für Brennmaterial, Baustoffe, Holzkohle), Waldweide und Streuentnahme führten im Mittelalter zu einer weitgehenden Degradierung des Waldes und zu einem großen Flächenverlust. Ende des 18. Jahrhunderts setzten Forderungen nach nachhaltiger Nutzung und eine intensive Aufforstungstätigkeit ein. Allerdings wurden in vielen Fällen raschwüchsige, doch standortsuntypische, Nadelholzforsten angelegt. Wirtschaftswälder unterscheiden sich vom Naturwald dadurch, daß ihre Baumartenzusammensetzung nicht vom Standort, sondern durch waldbauliche Maßnahmen geprägt ist. Nach einem Kahlhieb im Wald (bei dem ein Kahlschlag entsteht) siedeln sich einjährige und ausdauernde lichtliebende Pflanzen an, u.a. Vogelmiere, Johanniskraut, Weidenröschen und Tollkirsche. Dann folgen erste Sträucher, wie Holunder, Himbeere, Brombeere, die von Pionierbaumarten, wie Weide, Birke, Pappel überwachsen werden. Sie nehmen den Schlagpflanzen das Licht und unterdrücken diese, aber in ihrem Schatten wachsen dann Keimlinge anderer Waldbäume (Ahorn, Eiche, Buche) heran, die nach Entfalten ihrer Konkurrenzkraft den Bestand dominieren. Nach rund 20-40 Jahren ist wieder ein Wald entstanden. Bei einem Niederwald nutzte man die Fähigkeit zum Stockausschlag, z.B. von Hainbuche, Esche, Ahorn und z.T. Eiche, und entnahm in Abständen von ca. 20 Jahren das Holz. Ein Hochwald dient der Gewinnung großer Mengen von gleichaltrigem Nutzholz, typische Umtriebszeiten liegen bei 80-100 (Fichte) bzw. 120-140 Jahren (Buche). Heute wird die Plenterwirtschaft angestrebt, bei der einzelne Bäume bei Erreichen des Zielstärkendurchmessers entnommen werden und ein Gemisch unterschiedlicher Altersklassen (und Baumarten) entsteht.