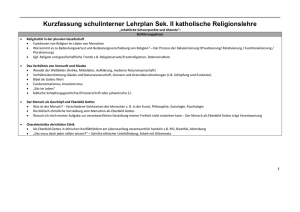

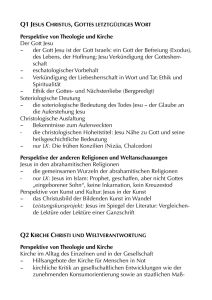

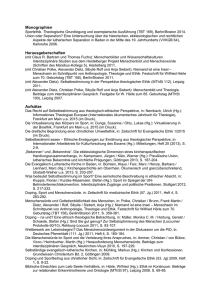

Theologie als Wissenschaft

Werbung