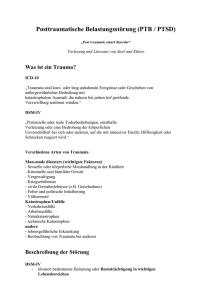

Posttraumatische Belastungsstörung

Werbung