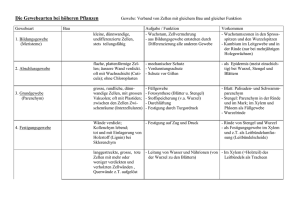

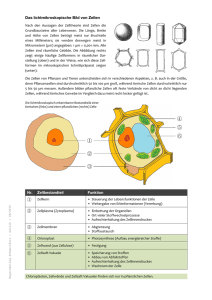

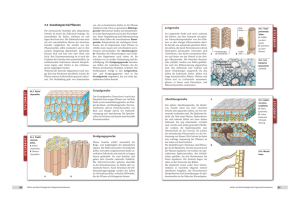

HISTOLOGIE

Werbung