200k word - Informatik 5

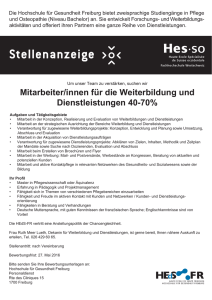

Werbung