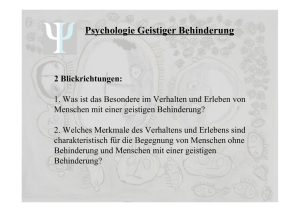

Der Mensch mit Behinderung

Werbung