Qualifikationsphase Natura NRW (Kernlehrplan 2014

Werbung

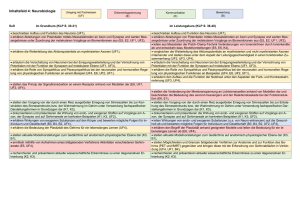

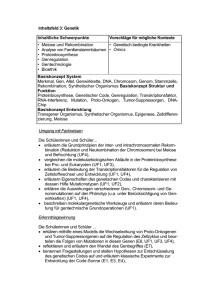

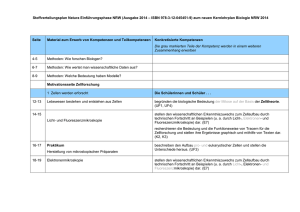

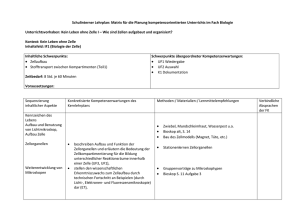

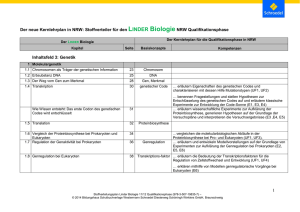

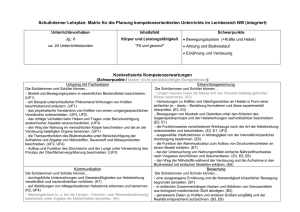

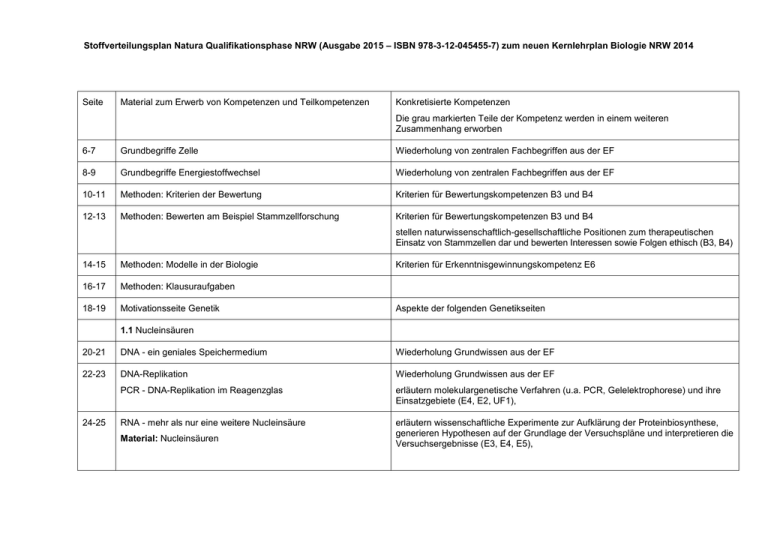

Stoffverteilungsplan Natura Qualifikationsphase NRW (Ausgabe 2015 – ISBN 978-3-12-045455-7) zum neuen Kernlehrplan Biologie NRW 2014 Seite Material zum Erwerb von Kompetenzen und Teilkompetenzen Konkretisierte Kompetenzen Die grau markierten Teile der Kompetenz werden in einem weiteren Zusammenhang erworben 6-7 Grundbegriffe Zelle Wiederholung von zentralen Fachbegriffen aus der EF 8-9 Grundbegriffe Energiestoffwechsel Wiederholung von zentralen Fachbegriffen aus der EF 10-11 Methoden: Kriterien der Bewertung Kriterien für Bewertungskompetenzen B3 und B4 12-13 Methoden: Bewerten am Beispiel Stammzellforschung Kriterien für Bewertungskompetenzen B3 und B4 stellen naturwissenschaftlich-gesellschaftliche Positionen zum therapeutischen Einsatz von Stammzellen dar und bewerten Interessen sowie Folgen ethisch (B3, B4) 14-15 Methoden: Modelle in der Biologie 16-17 Methoden: Klausuraufgaben 18-19 Motivationsseite Genetik Kriterien für Erkenntnisgewinnungskompetenz E6 Aspekte der folgenden Genetikseiten 1.1 Nucleinsäuren 20-21 DNA - ein geniales Speichermedium Wiederholung Grundwissen aus der EF 22-23 DNA-Replikation Wiederholung Grundwissen aus der EF PCR - DNA-Replikation im Reagenzglas erläutern molekulargenetische Verfahren (u.a. PCR, Gelelektrophorese) und ihre Einsatzgebiete (E4, E2, UF1), RNA - mehr als nur eine weitere Nucleinsäure erläutern wissenschaftliche Experimente zur Aufklärung der Proteinbiosynthese, generieren Hypothesen auf der Grundlage der Versuchspläne und interpretieren die Versuchsergebnisse (E3, E4, E5), 24-25 Material: Nucleinsäuren 1.2 Proteinbiosynthese 26-27 Die Entwicklung des Genbegriffs reflektieren und erläutern den Wandel des Genbegriffes (E7) Material: Genwirkketten erläutern wissenschaftliche Experimente zur Aufklärung der Proteinbiosynthese, generieren Hypothesen auf der Grundlage der Versuchspläne und interpretieren die Versuchsergebnisse (E3, E4, E5) recherchieren Informationen zu humangenetischen Fragestellungen (u.a. genetisch bedingten Krankheiten), schätzen die Relevanz und Zuverlässigkeit der Informationen ein und fassen die Ergebnisse strukturiert zusammen (K2, K1, K3, K4) 28-29 Transkription - der erste Schritt der Proteinbiosynthese vergleichen die molekularbiologischen Abläufe in der Proteinbiosynthese bei Pround Eukaryoten (UF1, UF3), erläutern die Bedeutung der Transkriptionsfaktoren für die Regulation von Zellstoffwechsel und Entwicklung (UF1, UF4) 30-31 Material: Die Erforschung der RNA erläutern wissenschaftliche Experimente zur Aufklärung der Proteinbiosynthese, generieren Hypothesen auf der Grundlage der Versuchspläne und interpretieren die Versuchsergebnisse (E3, E4, E5) 32-33 Der genetische Code erläutern Eigenschaften des genetischen Codes und charakterisieren mit dessen Hilfe Mutationstypen (UF1, UF2) Material: Die Entdeckung des genetischen Codes benennen Fragestellungen und stellen Hypothesen zur Entschlüsselung des genetischen Codes auf und erläutern klassische Experimente zur Entwicklung der Code-Sonne (E1, E3, E4) 34-35 Translation - t-RNA als Vermittler vergleichen die molekularbiologischen Abläufe in der Proteinbiosynthese bei Pround Eukaryoten (UF1, UF3) erläutern Eigenschaften des genetischen Codes und charakterisieren mit dessen Hilfe Mutationstypen (UF1, UF2) 36-37 Translation - ein Protein entsteht vergleichen die molekularbiologischen Abläufe in der Proteinbiosynthese bei Pround Eukaryoten (UF1, UF3) erläutern Eigenschaften des genetischen Codes und charakterisieren mit dessen Hilfe Mutationstypen (UF1, UF2) 38-39 Vergleich der Proteinbiosynthese bei Pro- und Eukaryoten vergleichen die molekularbiologischen Abläufe in der Proteinbiosynthese bei Pround Eukaryoten (UF1, UF3) 40-41 Modellvorstellungen zur Genregulation bei Prokaryoten erläutern und entwickeln Modellvorstellungen auf der Grundlage von Experimenten zur Aufklärung der Genregulation bei Prokaryoten (E2, E5, E6) Material: Genregulation bei Prokaryoten 42-43 Modellvorstellungen zur Genregulation bei Eukaryoten vergleichen die molekularbiologischen Abläufe in der Proteinbiosynthese bei Pround Eukaryoten (UF1, UF3) erklären mithilfe von Modellen genregulatorische Vorgänge bei Eukaryoten (E6) 44-45 Epigenetik - Gene und Umwelt erläutern epigenetische Modelle zur Regelung des Zellstoffwechsels und leiten Konsequenzen für den Organismus ab (E6) 46-47 Material: Epigenetik erläutern epigenetische Modelle zur Regelung des Zellstoffwechsels und leiten Konsequenzen für den Organismus ab (E6) Material: Genomische Prägung 48-49 RNA-Interferenz und Gen-Silencing erläutern molekulargenetische Verfahren (u.a. PCR, Gelelektrophorese) und ihre Einsatzgebiete (E4, E2, UF1) 50-51 Mutationen erläutern Eigenschaften des genetischen Codes und charakterisieren mit dessen Hilfe Mutationstypen (UF1, UF2) erklären die Auswirkungen verschiedener Gen-, Chromosom- und Genommutationen auf den Phänotyp (u.a. unter Berücksichtigung von Genwirkketten) (UF1, UF4) 52-53 Material: Mondscheinkinder und schädliche UV-Strahlung erläutern Eigenschaften des genetischen Codes und charakterisieren mit dessen Hilfe Mutationstypen (UF1, UF2) erklären die Auswirkungen verschiedener Gen-, Chromosom- und Genommutationen auf den Phänotyp (u.a. unter Berücksichtigung von Genwirkketten) (UF1, UF4) 54-55 Proteom und Proteomforschung erläutern Eigenschaften des genetischen Codes und charakterisieren mit dessen Hilfe Mutationstypen (UF1, UF2) erläutern molekulargenetische Verfahren (u.a. PCR, Gelelektrophorese) und ihre Einsatzgebiete (E4, E2, UF1) 1.3 Humangenetik 56-57 Befruchtung und Meiose erläutern die Grundprinzipien der inter- und intrachromosomalen Rekombination (Reduktion u. Neukombination der Chromosomen) bei Meiose und Befruchtung (UF4) formulieren bei der Stammbaumanalyse Hypothesen zum Vererbungsmodus genetisch bedingter Merkmale (X-chromosomal, autosomal, Zweifaktorenanalyse; Kopplung, Crossingover) und begründen die Hypothesen mit vorhandenen Daten auf der Grundlage der Meiose (E1, E3, E5, UF4, K4) 58-59 Chromosomenmutationen erklären die Auswirkungen verschiedener Gen-, Chromosom- und Genommutationen auf den Phänotyp (u.a. unter Berücksichtigung von Genwirkketten) (UF1, UF4) 60-61 Mukoviszidose - eine erblich bedingte Krankheit erklären die Auswirkungen verschiedener Gen-, Chromosom- und Genommutationen auf den Phänotyp (u.a. unter Berücksichtigung von Genwirkketten) (UF1, UF4) Stammbaumanalyse 62-63 Material: Stammbaumanalyse Material: Angewandte Stammbaumanalyse erklären die Auswirkungen verschiedener Gen-, Chromosom- und Genommutationen auf den Phänotyp (u.a. unter Berücksichtigung von Genwirkketten) (UF1, UF4) formulieren bei der Stammbaumanalyse Hypothesen zum Vererbungsmodus genetisch bedingter Merkmale (X-chromosomal, autosomal, Zweifaktorenanalyse; Kopplung, Crossingover) und begründen die Hypothesen mit vorhandenen Daten auf der Grundlage der Meiose (E1, E3, E5, UF4, K4). 64-65 Molekulargen. Verfahren - Elektrophorese und Sequenzierung geben die Bedeutung von DNA-Chips und Hochdurchsatz-Sequenzierung an und bewerten Chancen und Risiken (B1, B3) erläutern molekulargenetische Verfahren (u.a. PCR, Gelelektrophorese) und ihre Einsatzgebiete (E4, E2, UF1) 66-67 Hochdurchsatzsequenzierung geben die Bedeutung von DNA-Chips und Hochdurchsatz-Sequenzierung an und bewerten Chancen und Risiken (B1, B3) 68-69 Genomik - die Analyse des Genoms geben die Bedeutung von DNA-Chips und Hochdurchsatz-Sequenzierung an und bewerten Chancen und Risiken (B1, B3) beschreiben aktuelle Entwicklungen in der Biotechnologie bis hin zum Aufbau von synthetischen Organismen in ihren Konsequenzen für unterschiedliche Einsatzziele und bewerten sie (B3, B4) 70-71 Genetischer Fingerabdruck geben die Bedeutung von DNA-Chips und Hochdurchsatz-Sequenzierung an und bewerten Chancen und Risiken (B1, B3) beschreiben aktuelle Entwicklungen in der Biotechnologie bis hin zum Aufbau von synthetischen Organismen in ihren Konsequenzen für unterschiedliche Einsatzziele und bewerten sie (B3, B4) 72-73 Künstliche Befruchtung Präimplantationsdiagnostik stellen naturwissenschaftlich-gesellschaftliche Positionen zum therapeutischen Einsatz von Stammzellen dar und bewerten Interessen sowie Folgen ethisch (B3, B4) beschreiben aktuelle Entwicklungen in der Biotechnologie bis hin zum Aufbau von synthetischen Organismen in ihren Konsequenzen für unterschiedliche Einsatzziele und bewerten sie (B3, B4) 74-75 Pränataldiagnostik Nicht-invasive pränatale Testverfahren (NIPT) recherchieren Informationen zu humangenetischen Fragestellungen (u.a. genetisch bedingten Krankheiten), schätzen die Relevanz und Zuverlässigkeit der Informationen ein und fassen die Ergebnisse strukturiert zusammen (K2, K1, K3, K4) stellen naturwissenschaftlich-gesellschaftliche Positionen zum therapeutischen Einsatz von Stammzellen dar und bewerten Interessen sowie Folgen ethisch (B3, B4) 76-77 Material: Genetische Beratung Material: Bewertung eines Fallbeispiels für die PID stellen naturwissenschaftlich-gesellschaftliche Positionen zum therapeutischen Einsatz von Stammzellen dar und bewerten Interessen sowie Folgen ethisch (B3, B4) recherchieren Informationen zu humangenetischen Fragestellungen (u.a. genetisch bedingten Krankheiten), schätzen die Relevanz und Zuverlässigkeit der Informationen ein und fassen die Ergebnisse strukturiert zusammen (K2, K1, K3, K4) 1.4 Entwicklung 78-79 Differenzierung und Entwicklung erklären mithilfe von Modellen genregulatorische Vorgänge bei Eukaryoten (E6) 80-81 Eigenschaften embryonaler und adulter Stammzellen stellen naturwissenschaftlich-gesellschaftliche Positionen zum therapeutischen Einsatz von Stammzellen dar und bewerten Interessen sowie Folgen ethisch (B3, B4) recherchieren Unterschiede zwischen embryonalen und adulten Stammzellen und präsentieren diese unter Verwendung geeigneter Darstellungsformen (K2, K3) 82-83 Krebs - Fehler in der Informationsübertragung erklären mithilfe eines Modells die Wechselwirkung von Proto-Onkogenen und Tumor-Suppressorgenen auf die Regulation des Zellzyklus und beurteilen die Folgen von Mutationen in diesen Genen (E6, UF1, UF3, UF4) 84-85 Altern Material: Zelltod stellen naturwissenschaftlich-gesellschaftliche Positionen zum therapeutischen Einsatz von Stammzellen dar und bewerten Interessen sowie Folgen ethisch (B3, B4) 1.5 Gentechnik 86-87 Gentechnische Verfahren im Überblick beschreiben molekulargenetische Werkzeuge und erläutern deren Bedeutung für gentechnische Grundoperationen (UF1) 88-89 Biotechnologie beschreiben molekulargenetische Werkzeuge und erläutern deren Bedeutung für gentechnische Grundoperationen (UF1) 90-91 Modellorganismen begründen die Verwendung bestimmter Modellorganismen (u.a. E. coli) für besondere Fragestellungen genetischer Forschung (E6, E3) Knockout-Organismen stellen mithilfe geeigneter Medien die Herstellung transgener Lebewesen dar und diskutieren ihre Verwendung (K1, B3) 92-93 Synthetische Organismen Material: Synthetische Organismen - Einsatz und Gefahren stellen mithilfe geeigneter Medien die Herstellung transgener Lebewesen dar und diskutieren ihre Verwendung (K1, B3) beschreiben aktuelle Entwicklungen in der Biotechnologie bis hin zum Aufbau von synthetischen Organismen in ihren Konsequenzen für unterschiedliche Einsatzziele und bewerten sie (B3, B4) 94-95 Gentechnik in der Medizin Material: Reproduktionstechnik, Klonen 96-97 Gentechnik in der Lebensmittelherstellung Material: Gen-Ethik 98-99 Übungen: Genetik stellen mithilfe geeigneter Medien die Herstellung transgener Lebewesen dar und diskutieren ihre Verwendung (K1, B3) stellen mithilfe geeigneter Medien die Herstellung transgener Lebewesen dar und diskutieren ihre Verwendung (K1, B3) Vernetzung verschiedener Aspekte der Genetik Umgang mit Messdaten und komplexen Zusammenhängen 100101 Motivationsseite Neurobiologie Aspekte der folgenden Neurobiologieseiten 2.1 Nervenzellen - Bau und Funktion 102103 Vom Reiz zur Reaktion 104105 Die Biomembran - Grundlage der Funktion von Neuronen beschreiben Aufbau und Funktion des Neurons (UF1) Das Neuron erklären Ableitungen von Potentialen mittels Messelektroden an Axon und Synapse und werten Messergebnisse unter Zuordnung der molekularen Vorgänge an Biomembranen aus (E5, E2, UF1, UF2) Wiederholung EF: Ionenkanäle und Cytoskelett 106107 Das Ruhepotential erklären Ableitungen von Potentialen mittels Messelektroden an Axon und Synapse und werten Messergebnisse unter Zuordnung der molekularen Vorgänge an Biomembranen aus (E5, E2, UF1, UF2) 108109 Die Entstehung des Aktionspotentials erklären Ableitungen von Potentialen mittels Messelektroden an Axon und Synapse und werten Messergebnisse unter Zuordnung der molekularen Vorgänge an Biomembranen aus (E5, E2, UF1, UF2) leiten aus Messdaten der Patch-Clamp-Technik Veränderungen von Ionenströmen durch Ionenkanäle ab und entwickeln dazu Modellvorstellungen (E5, E6, K4) 110111 Weitergabe des Aktionspotentials vergleichen die Weiterleitung des Aktionspotentials an myelinisierten und nicht myelinisierten Axonen miteinander und stellen diese unter dem Aspekt der 112113 Umwandlung von Reizen in elektrische Signale Leitungsgeschwindigkeit in einen funktionellen Zusammenhang (UF2, UF3, UF4) Material: Erkenntnisgewinnung am Beispiel neurob. Forschung Übungen zur Festigung und Vernetzung der Potentialbildung und -weiterleitung unter dem Aspekt der Erkenntnisgewinnung 2.2 Neuronale Schaltungen 114115 Synapsen erläutern die Verschaltung von Neuronen bei der Erregungsweiterleitung und der Verrechnung von Potentialen mit der Funktion der Synapsen auf molekularer Ebene (UF1, UF3) 116117 Verrechnungsprozesse an Synapsen erläutern die Verschaltung von Neuronen bei der Erregungsweiterleitung und der Verrechnung von Potentialen mit der Funktion der Synapsen auf molekularer Ebene (UF1, UF3) 118119 Synapsengifte - neuroaktive Stoffe dokumentieren und präsentieren die Wirkung von endo- und exogenen Stoffen auf Vorgänge am Axon, der Synapse und auf Gehirnareale an konkreten Beispielen (K1, K3, UF2) 120121 Der neuronale Weg vom Reiz zur Reaktion Material: Synapsengifte als Arzneimittel erläutern die Verschaltung von Neuronen bei der Erregungsweiterleitung und der Verrechnung von Potentialen mit der Funktion der Synapsen auf molekularer Ebene (UF1, UF3) Festigung der Zusammenhänge bei der Verrechnung 122123 Reflexe Festigung und Anwendung der Zusammenhänge bei der Verrechnung 2.3 Sinne - Grundlagen der Wahrnehmung 124125 Menschliches Auge und Netzhaut 126127 Funktion der Netzhaut Grundlagen für die Funktion der Netzhaut – ganzheitliche Sicht Adaptation - Anpassung der Lichtempfindlichkeit stellen die Veränderung der Membranspannung an Lichtsinneszellen anhand von Modellen dar und beschreiben die Bedeutung des second messengers und der Reaktionskaskade bei der Fototransduktion (E6, E1) 128129 Fototransduktion - Signaltransduktion stellen die Veränderung der Membranspannung an Lichtsinneszellen anhand von Modellen dar und beschreiben die Bedeutung des second messengers und der Reaktionskaskade bei der Fototransduktion (E6, E1) 130131 Farben entstehen im Kopf erläutern den Aufbau und die Funktion der Netzhaut unter den Aspekten der Farbund Kontrastwahrnehmung (UF3, UF4) 132133 Kontraste verbessern die Wahrnehmung erläutern den Aufbau und die Funktion der Netzhaut unter den Aspekten der Farbund Kontrastwahrnehmung (UF3, UF4) 134135 Vom Reiz zum Sinneseindruck stellen den Vorgang von der durch einen Reiz ausgelösten Erregung von Sinneszellen bis zur Entstehung des Sinneseindrucks bzw. der Wahrnehmung im Gehirn unter Verwendung fachspezifischer Darstellungsformen in Grundzügen dar (K1, K3) Wahrnehmung 2.4 Bau und Funktion des Nervensystems 136137 Nervensystem des Menschen erklären die Rolle von Sympathikus und Parasympathikus bei der neuronalen und hormonellen Regelung von physiologischen Funktionen an Beispielen (UF4, E6, UF2, UF1) 138139 Nerven und Hormon regeln Körperfunktionen erklären die Rolle von Sympathikus und Parasympathikus bei der neuronalen und hormonellen Regelung von physiologischen Funktionen an Beispielen (UF4, E6, UF2, UF1) 140141 Lexikon: Bau und Funktion des menschlichen Gehirns Daten für die Grundlagen zur Funktion des Gehirns und einzelner Gehirnabschnitte 142143 Methoden der Hirnforschung stellen Möglichkeiten und Grenzen bildgebender Verfahren zur Anatomie und zur Funktion des Gehirns (PET und fMRT) gegenüber und bringen diese mit der Erforschung von Gehirnabläufen in Verbindung (UF4, UF1, B4) 144145 Modellvorstellungen zum Gedächtnis stellen aktuelle Modellvorstellungen zum Gedächtnis auf anatomischphysiologischer Ebene dar (K3, B1) 146- Neuronale Plastizität - Dauerbaustelle Gehirn stellen aktuelle Modellvorstellungen zum Gedächtnis auf anatomischphysiologischer Ebene dar (K3, B1) 147 erklären den Begriff der Plastizität anhand geeigneter Modelle und leiten die Bedeutung für ein lebenslanges Lernen ab (E6, UF4) 148149 Material: Erforschung der Plastizität 150151 Degenerative Erkrankungen - Demenz Vertiefung durch Anwendung: stellen aktuelle Modellvorstellungen zum Gedächtnis auf anatomischphysiologischer Ebene dar (K3, B1) erklären den Begriff der Plastizität anhand geeigneter Modelle und leiten die Bedeutung für ein lebenslanges Lernen ab (E6, UF4) recherchieren und präsentieren aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer degenerativen Erkrankung (K2, K3) erklären den Begriff der Plastizität anhand geeigneter Modelle und leiten die Bedeutung für ein lebenslanges Lernen ab (E6, UF4) 152153 Schlaf und Traum Plastizität und Vernetzung der Funktionen des Gehirns unter dem Aspekt Schlaf, Reflexion auf das eigene Lernverhalten 154155 Sucht nach Belohnung dokumentieren und präsentieren die Wirkung von endo- und exogenen Stoffen auf Vorgänge am Axon, der Synapse und auf Gehirnareale an konkreten Beispielen (K1, K3, UF2) 156157 Neuro-Enhancer - Doping für das Gehirn leiten Wirkungen von endo- und exogenen Substanzen (u.a. von Neuroenhancern) auf die Gesundheit ab und bewerten mögliche Folgen für Individuum und Gesellschaft (B3, B4, B2, UF2, UF4) 158159 Übungen: Neurobiololgie Vernetzung verschiedener Aspekte der Neurobiologie 160161 Motivationsseite Ökologie Material: Psychoaktive Stoffe Umgang mit Messdaten und komplexen Zusammenhängen Aspekte der folgenden Ökologieseiten 3.1 Lebewesen und Umwelt 162163 Wechselbeziehungen in der Biosphäre Grundlegende Überlegungen und Klärung von Fachbegriffen zur Ökologie Aspekte und Beispiel zur Vorbereitung der ökologischen Potenz und Präferenz 164165 Einfluss der Temperatur 166167 Ökologische Potenz und Präferenz 168169 Tiergeografische Regeln 170171 Der Einfluss von Feuchtigkeit Anwendungen und Intensivierung zur ökologischen Potenz und Präferenz 172173 Leben im Salzwasser Anwendungen und Intensivierung zur ökologischen Potenz und Präferenz 174175 Zeigerarten - Bioindikatoren zeigen den Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von Bioindikatoren und der Intensität abiotischer Faktoren in einem beliebigen Ökosystem (UF3, UF4, E4) Material: Energie und Lebensweise Material: Präferenz und Toleranz Material: Leben mit wenig Wasser - die Kängururatte Der Einfluss von Sauerstoff auf Tiere planen ausgehend von Hypothesen Experimente zur Überprüfung der ökologischen Potenz nach dem Prinzip der Variablenkontrolle, nehmen kriterienorientiert Beobachtungen und Messungen vor und deuten die Ergebnisse (E2, E3, E4, E5, K4) erläutern die Aussagekraft von biologischen Regeln (u.a. tiergeographische Regeln) und grenzen diese von naturwissenschaftlichen Gesetzen ab (E7, K4) 3.2 Ökologische Nische 176177 Das Konzept der ökologischen Nische erklären mit Hilfe des Modells der ökologischen Nische die Koexistenz von Arten (E6, UF1, UF2) 178179 Material: Die ökologische Nische von Strudelwürmern Material zum Festigen und Üben des Nischenbegriffes 180181 Konkurrenz um Ressourcen Praktikum: Untersuchungen zur ökologischen Nische erklären mit Hilfe des Modells der ökologischen Nische die Koexistenz von Arten (E6, UF1, UF2) leiten aus Untersuchungsdaten zu intra- und interspezifischen Beziehungen (u.a. Parasitismus, Symbiose, Konkurrenz) mögliche Folgen für die jeweiligen Arten ab und präsentieren diese unter Verwendung angemessener Medien (E5, K3, UF1) 182183 Arten konkurrieren Material: Eichhörnchen und Grauhörnchen erklären mit Hilfe des Modells der ökologischen Nische die Koexistenz von Arten (E6, UF1, UF2) leiten aus Untersuchungsdaten zu intra- und interspezifischen Beziehungen (u.a. Parasitismus, Symbiose, Konkurrenz) mögliche Folgen für die jeweiligen Arten ab und präsentieren diese unter Verwendung angemessener Medien (E5, K3, UF1) Material zum Festigen und Üben 184185 Material: Intraspezifische und interspezifische Konkurrenz leiten aus Untersuchungsdaten zu intra- und interspezifischen Beziehungen (u.a. Parasitismus, Symbiose, Konkurrenz) mögliche Folgen für die jeweiligen Arten ab und präsentieren diese unter Verwendung angemessener Medien (E5, K3, UF1) Material zum Festigen und Üben 3.3 Dynamik von Populationen 186187 Wechselnde Populationen beschreiben die Dynamik von Populationen in Abhängigkeit von dichteabhängigen und dichteunabhängigen Faktoren (UF1) 188189 Populationsgrößen verändern sich beschreiben die Dynamik von Populationen in Abhängigkeit von dichteabhängigen und dichteunabhängigen Faktoren (UF1) 190191 Räuber und Beute vergleichen das Lotka-Volterra-Modell mit veröffentlichten Daten aus Freilandmessungen und diskutieren die Grenzen des Modells (E6) 192193 Modelle zur Räuber-Beute-Beziehung vergleichen das Lotka-Volterra-Modell mit veröffentlichten Daten aus Freilandmessungen und diskutieren die Grenzen des Modells (E6) untersuchen Veränderungen von Populationen mit Hilfe von Simulationen auf der Grundlage des Lotka-Volterra-Modells (E6) 194195 Mehrartensysteme - Beutewechsel des Luchses 196197 Ernährungsstrategien - Spezialisten und Generalisten Material: Rebhuhn-Dichte Parasitismus untersuchen Veränderungen von Populationen mit Hilfe von Simulationen auf der Grundlage des Lotka-Volterra-Modells (E6) leiten aus Untersuchungsdaten zu intra- und interspezifischen Beziehungen (u.a. Parasitismus, Symbiose, Konkurrenz) mögliche Folgen für die jeweiligen Arten ab und präsentieren diese unter Verwendung angemessener Medien (E5, K3, UF1 198199 Symbiose 200201 K- und r-Lebenszyklusstrategie 202203 Populationsökologie und Pflanzenschutz beschreiben die Dynamik von Populationen in Abhängigkeit von dichteabhängigen und dichteunabhängigen Faktoren (UF1) 204205 Biologische Invasion - Neobiota untersuchen das Vorkommen, die Abundanz und die Dispersion von Lebewesen eines Ökosystems im Freiland (E1, E2, E4) Material: Pilzsymbiosen Dispersion - Verteilungsmuster in Populationen leiten aus Untersuchungsdaten zu intra- und interspezifischen Beziehungen (u.a. Parasitismus, Symbiose, Konkurrenz) mögliche Folgen für die jeweiligen Arten ab und präsentieren diese unter Verwendung angemessener Medien (E5, K3, UF1) leiten aus Daten zu abiotischen und biotischen Faktoren Zusammenhänge im Hinblick auf zyklische und sukzessive Veränderungen (Abundanz und Dispersion von Arten) sowie K- und r-Lebenszyklusstrategien ab (E5, UF1, UF2, UF3, K4, UF4) recherchieren Beispiele für die biologische Invasion von Arten und leiten Folgen für das Ökosystem ab. (K2, K4) 3.4 Synökologie 206207 Gestufte Systeme stellen energetische und stoffliche Beziehungen verschiedener Organismen unter den Aspekten von Nahrungskette, Nahrungsnetz und Trophieebene formal, sprachlich und fachlich korrekt dar (K1, K3) 208209 Primärproduktion stellen energetische und stoffliche Beziehungen verschiedener Organismen unter den Aspekten von Nahrungskette, Nahrungsnetz und Trophieebene formal, sprachlich und fachlich korrekt dar (K1, K3) 210211 Bau und Funktion eines Blattes 212213 Äußere Einflüsse auf die Fotosynthese 214- Licht und Schatten im Wald Fotosynthese - Energieumwandlung Grundlagen für die Vorgänge der Fotosynthese auf der Organismusebene Spaltöffnungen - Regulation der Transpiration Sonnenblätter - Schattenblätter analysieren Messdaten zur Abhängigkeit der Fotosyntheseaktivität von unterschiedlichen abiotischen Faktoren (E5) analysieren Messdaten zur Abhängigkeit der Fotosyntheseaktivität von 215 unterschiedlichen abiotischen Faktoren (E5) leiten aus Forschungsexperimenten zur Aufklärung der Fotosynthese zu Grunde liegende Fragestellungen und Hypothesen ab (E1, E3, UF2, UF4) 216217 Leben braucht Energie 218219 Zweigeteilte Fotosynthese Wiederholung aus der EF: Energieumwandlung und ATP-Synthese Entwicklung von Modellen zum Verständnis der Fotosynthese Material: Experimente zur zweigeteilten Fotosynthese erläutern den Zusammenhang zwischen Fotoreaktion und Synthesereaktion und ordnen die Reaktionen den unterschiedlichen Kompartimenten des Chloroplasten zu (UF1, UF3) leiten aus Forschungsexperimenten zur Aufklärung der Fotosynthese zu Grunde liegende Fragestellungen und Hypothesen ab (E1, E3, UF2, UF4) 220221 Fotoreaktion erläutern mithilfe einfacher Schemata das Grundprinzip der Energieumwandlung in den Fotosystemen und den Mechanismus der ATP-Synthese (K3, UF1) 222223 Synthesreaktion - Glucosesynthese erläutern den Zusammenhang zwischen Fotoreaktion und Synthesereaktion und ordnen die Reaktionen den unterschiedlichen Kompartimenten des Chloroplasten zu (UF1, UF3) 224225 Fotosynthese in trockenen Regionen - CAM analysieren Messdaten zur Abhängigkeit der Fotosyntheseaktivität von unterschiedlichen abiotischen Faktoren (E5) 226227 Material: Fotosynthese analysieren Messdaten zur Abhängigkeit der Fotosyntheseaktivität von unterschiedlichen abiotischen Faktoren (E5) leiten aus Forschungsexperimenten zur Aufklärung der Fotosynthese zu Grunde liegende Fragestellungen und Hypothesen ab (E1, E3, UF2, UF4) erläutern mithilfe einfacher Schemata das Grundprinzip der Energieumwandlung in den Fotosystemen und den Mechanismus der ATP-Synthese (K3, UF1), 228229 Chemosynthese in der Tiefsee 230- Kohlenstoffkreislauf Stoffabbau durch Destruenten präsentieren und erklären auf der Grundlage von Untersuchungsdaten die Wirkung von anthropogenen Faktoren auf ausgewählte globale Stoffkreisläufe (K1, K3, UF1 präsentieren und erklären auf der Grundlage von Untersuchungsdaten die Wirkung 231 Stickstoffkreislauf und Energiefluss von anthropogenen Faktoren auf ausgewählte globale Stoffkreisläufe (K1, K3, UF1) 232233 Biodiversität untersuchen das Vorkommen, die Abundanz und die Dispersion von Lebewesen eines Ökosystems im Freiland (E1, E2, E4) 3.5 Land- und Gewässerökosysteme 234235 Der Wald entwickeln aus zeitlich-rhythmischen Änderungen des Lebensraums biologische Fragestellungen und erklären diese auf der Grundlage von Daten (E1, E5) leiten aus Daten zu abiotischen und biotischen Faktoren Zusammenhänge im Hinblick auf zyklische und sukzessive Veränderungen (Abundanz und Dispersion von Arten) sowie K- und r-Lebenszyklusstrategien ab (E5, UF1, UF2, UF3, K4, UF4) 236237 Sukzession untersuchen das Vorkommen, die Abundanz und die Dispersion von Lebewesen eines Ökosystems im Freiland (E1, E2, E4), entwickeln aus zeitlich-rhythmischen Änderungen des Lebensraums biologische Fragestellungen und erklären diese auf der Grundlage von Daten (E1, E5) leiten aus Daten zu abiotischen und biotischen Faktoren Zusammenhänge im Hinblick auf zyklische und sukzessive Veränderungen (Abundanz und Dispersion von Arten) sowie K- und r-Lebenszyklusstrategien ab (E5, UF1, UF2, UF3, K4, UF4) 238239 Praktikum: Wald untersuchen das Vorkommen, die Abundanz und die Dispersion von Lebewesen eines Ökosystems im Freiland (E1, E2, E4) 240241 Der See im Jahresverlauf entwickeln aus zeitlich-rhythmischen Änderungen des Lebensraums biologische Fragestellungen und erklären diese auf der Grundlage von Daten (E1, E5) leiten aus Daten zu abiotischen und biotischen Faktoren Zusammenhänge im Hinblick auf zyklische und sukzessive Veränderungen (Abundanz und Dispersion von Arten) sowie K- und r-Lebenszyklusstrategien ab (E5, UF1, UF2, UF3, K4, UF4) 242243 Der oligotrophe See Der eutrophe See stellen energetische und stoffliche Beziehungen verschiedener Organismen unter den Aspekten von Nahrungskette, Nahrungsnetz und Trophieebene formal, sprachlich und fachlich korrekt dar (K1, K3) 244245 Mineralstoffe im See stellen energetische und stoffliche Beziehungen verschiedener Organismen unter den Aspekten von Nahrungskette, Nahrungsnetz und Trophieebene formal, sprachlich und fachlich korrekt dar (K1, K3) präsentieren und erklären auf der Grundlage von Untersuchungsdaten die Wirkung von anthropogenen Faktoren auf ausgewählte globale Stoffkreisläufe (K1, K3, UF1) 246247 Material: Daphnien im See 248249 Fließgewässer stellen energetische und stoffliche Beziehungen verschiedener Organismen unter den Aspekten von Nahrungskette, Nahrungsnetz und Trophieebene formal, sprachlich und fachlich korrekt dar (K1, K3) 250251 Flussauen als Rückzugsraum diskutieren Konflikte zwischen der Nutzung natürlicher Ressourcen und dem Naturschutz (B2, B3) 252253 Praktikum: Freilandökologie an Gewässern untersuchen das Vorkommen, die Abundanz und die Dispersion von Lebewesen eines Ökosystems im Freiland (E1, E2, E4) 254255 Meer als Lebensraum stellen energetische und stoffliche Beziehungen verschiedener Organismen unter den Aspekten von Nahrungskette, Nahrungsnetz und Trophieebene formal, sprachlich und fachlich korrekt dar (K1, K3) Umgang mit Messdaten stellen energetische und stoffliche Beziehungen verschiedener Organismen unter den Aspekten von Nahrungskette, Nahrungsnetz und Trophieebene formal, sprachlich und fachlich korrekt dar (K1, K3) Renaturierung von Fließgewässern 3.6 Mensch und Umwelt 256257 Weltbevölkerung Regenerative Energiequellen diskutieren Konflikte zwischen der Nutzung natürlicher Ressourcen und dem Naturschutz (B2, B3) entwickeln Handlungsoptionen für das eigene Konsumverhalten und schätzen diese unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ein (B2, B3) 258259 Umweltschutz - unsere Verantwortung diskutieren Konflikte zwischen der Nutzung natürlicher Ressourcen und dem Naturschutz (B2, B3) Arten- und Biotopschutz 260261 Der ökologische Fußabdruck Schutz der globalen Vielfalt diskutieren Konflikte zwischen der Nutzung natürlicher Ressourcen und dem Naturschutz (B2, B3) entwickeln Handlungsoptionen für das eigene Konsumverhalten und schätzen diese unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ein (B2, B3) 262263 Übungen: Ökologie Umgang mit Messdaten und komplexen Zusammenhängen 264265 Motivationsseite Evolution Aspekte der folgenden Evolutionsseiten 4.1 Evolution - Veränderung und Vielfalt 266267 Veränderungen in großen und kleinen Schritten Grundlegende Überlegungen zu Konzepten der Evolution 268269 Variabilität und Artenvielfalt 270271 Variabilität und ihre Ursachen erläutern den Einfluss der Evolutionsfaktoren (Mutation, Rekombination, Selektion, Gendrift) auf den Genpool einer Population (UF4, UF1) 272273 Natürliche Selektion erläutern den Einfluss der Evolutionsfaktoren (Mutation, Rekombination, Selektion, Gendrift) auf den Genpool einer Population (UF4, UF1) stellen Erklärungsmodelle für die Evolution in ihrer historischen Entwicklung und die damit verbundenen Veränderungen des Weltbildes dar (E7) beschreiben Biodiversität auf verschiedenen Systemebenen (genetische Variabilität, Artenvielfalt, Vielfalt der Ökosysteme) (UF4, UF1, UF2, UF3) erläutern das Konzept der Fitness und seine Bedeutung für den Prozess der Evolution unter dem Aspekt der Weitergabe von Allelen (UF1, UF4) 274275 Der Weg zur Angepasstheit erläutern den Einfluss der Evolutionsfaktoren (Mutation, Rekombination, Selektion, Gendrift) auf den Genpool einer Population (UF4, UF1) erläutern das Konzept der Fitness und seine Bedeutung für den Prozess der Evolution unter dem Aspekt der Weitergabe von Allelen (UF1, UF4) 276277 Material: Selektion Umgang mit Daten zur Artbildung und Selektion und Übertragung auf weitere Beispiele 278279 Selektion verändert Populationen? erläutern das Konzept der Fitness und seine Bedeutung für den Prozess der Evolution unter dem Aspekt der Weitergabe von Allelen (UF1, UF4) stellen den Vorgang der adaptiven Radiation unter dem Aspekt der Angepasstheit dar (UF2, UF4) stellen den Vorgang der adaptiven Radiation unter dem Aspekt der Angepasstheit dar (UF2, UF4) 280281 Das Hardy-Weinberg-Gesetz stellen den Vorgang der adaptiven Radiation unter dem Aspekt der Angepasstheit dar (UF2, UF4) bestimmen und modellieren mithilfe des Hardy-Weinberg-Gesetzes die Allelfrequenzen in Populationen und geben Bedingungen für die Gültigkeit des Gesetzes an (E6) 282283 Material: Selektion bei der Felsen-Taschenmaus Umgang mit Daten zur Selektion in einem komplexen Beispiel erstellen und analysieren Stammbäume anhand von Daten zur Ermittlung von Verwandtschaftsbeziehungen von Arten (E3, E5) erläutern den Einfluss der Evolutionsfaktoren (Mutation, Rekombination, Selektion, Gendrift) auf den Genpool einer Population (UF4, UF1) 284285 Gendrift erläutern den Einfluss der Evolutionsfaktoren (Mutation, Rekombination, Selektion, Gendrift) auf den Genpool einer Population (UF4, UF1) 286287 Material: Populationsgenetik Umgang mit Daten zur Populationsgenetik unter verschiedenen Aspekten 4.2 Artbildung 288289 Isolation und Artbildung erklären Modellvorstellungen zu Artbildungsprozessen (u.a. allopatrische und sympatrische Artbildung) an Beispielen (E6, UF1) 290291 Artbildungsmodelle erklären Modellvorstellungen zu Artbildungsprozessen (u.a. allopatrische und sympatrische Artbildung) an Beispielen (E6, UF1) stellen die synthetische Evolutionstheorie zusammenfassend dar (UF2, UF4) deuten Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Merkmalen von Organismen zum Beleg konvergenter und divergenter Entwicklungen (E5, UF3) 292293 Hybride und Hybridzonen analysieren molekulargenetische Daten und deuten sie mit Daten aus klassischen Datierungsmethoden im Hinblick auf die Verbreitung von Allelen und Verwandtschaftsbeziehungen von Lebewesen (E5, E6) beschreiben und erläutern molekulare Verfahren zur Analyse von phylogenetischen Verwandtschaften zwischen Lebewesen (UF1, UF2) erklären mithilfe molekulargenetischer Modellvorstellungen zur Evolution der Genome die genetische Vielfalt der Lebewesen (K4, E6) entwickeln und erläutern Hypothesen zu phylogenetischen Stammbäumen auf der Basis von Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Homologien (E3, E5, K1, K4) 294295 Hybridzonen der Hausmaus in Deutschland stellen Belege für die Evolution aus verschiedenen Bereichen der Biologie (u.a. Molekularbiologie) adressatengerecht dar (K1, K3) 296297 Adaptive Radiation stellen den Vorgang der adaptiven Radiation unter dem Aspekt der Angepasstheit dar (UF2, UF4) Material: Adaptive Radiation analysieren anhand von Daten die evolutionäre Entwicklung von Sozialstrukturen (Paarungssysteme, Habitatwahl) unter dem Aspekt der Fitnessmaximierung (E5, UF2, UF4, K4) 298299 Koevolution - Anpassung und Gegenanpassung wählen angemessene Medien zur Darstellung von Beispielen zur Coevolution aus und präsentieren die Beispiele (K3, UF2) 300301 Material: Malaria und Sichelzellanämie wählen angemessene Medien zur Darstellung von Beispielen zur Coevolution aus und präsentieren die Beispiele (K3, UF2) analysieren molekulargenetische Daten und deuten sie mit Daten aus klassischen Datierungsmethoden im Hinblick auf die Verbreitung von Allelen und Verwandtschaftsbeziehungen von Lebewesen (E5, E6) 4.3 Reproduktion und Fitness 302303 Evolution und Verhalten Habitatwahl erläutern das Konzept der Fitness und seine Bedeutung für den Prozess der Evolution unter dem Aspekt der Weitergabe von Allelen (UF1, UF4) analysieren anhand von Daten die evolutionäre Entwicklung von Sozialstrukturen (Paarungssysteme, Habitatwahl) unter dem Aspekt der Fitnessmaximierung (E5, UF2, UF4, K4) 304305 Fortpflanzung und Investition in die Nachkommen Paarungssysteme analysieren anhand von Daten die evolutionäre Entwicklung von Sozialstrukturen (Paarungssysteme, Habitatwahl) unter dem Aspekt der Fitnessmaximierung (E5, UF2, UF4, K4) erläutern das Konzept der Fitness und seine Bedeutung für den Prozess der Evolution unter dem Aspekt der Weitergabe von Allelen (UF1, UF4) 306307 Material: Sexualstrategien Umgang mit Daten zur Fitness an verschiedenen Beispielen 308309 Material: Fortpflanzungstaktiken der Heckenbraunelle Umgang mit Daten zur Fitness an einem komplexen Beispiel 310311 Sexuelle Selektion und Partnerwahl analysieren anhand von Daten die evolutionäre Entwicklung von Sozialstrukturen (Paarungssysteme, Habitatwahl) unter dem Aspekt der Fitnessmaximierung (E5, UF2, UF4, K4) 312313 Material: Reproduktion und Fitness Übungsmaterial zum Konzept der Fitness und Fitnessmaximierung 314315 Altruismus und Selektion analysieren anhand von Daten die evolutionäre Entwicklung von Sozialstrukturen (Paarungssysteme, Habitatwahl) unter dem Aspekt der Fitnessmaximierung (E5, UF2, UF4, K4) 316317 Altruismus und Kooperation analysieren anhand von Daten die evolutionäre Entwicklung von Sozialstrukturen (Paarungssysteme, Habitatwahl) unter dem Aspekt der Fitnessmaximierung (E5, UF2, UF4, K4) Material: Investment Material: Kooperation 318319 Material: Verhalten und Evolution analysieren anhand von Daten die evolutionäre Entwicklung von Sozialstrukturen (Paarungssysteme, Habitatwahl) unter dem Aspekt der Fitnessmaximierung (E5, UF2, UF4, K4) 4.4 Evolutionstheorien 320321 Synthetische Evolutionstheorie stellen die synthetische Evolutionstheorie zusammenfassend dar (UF2, UF4) stellen Erklärungsmodelle für die Evolution in ihrer historischen Entwicklung und die damit verbundenen Veränderungen des Weltbildes dar (E7) grenzen die Synthetische Theorie der Evolution gegenüber nicht naturwissenschaftlichen Positionen zur Entstehung von Artenvielfalt ab und nehmen zu diesen begründet Stellung (B2, K4) 322323 Pioniere der Evolutionsforschung Nicht wissenschaftliche Theorien grenzen die Synthetische Theorie der Evolution gegenüber nicht naturwissenschaftlichen Positionen zur Entstehung von Artenvielfalt ab und nehmen zu diesen begründet Stellung (B2, K4) stellen Erklärungsmodelle für die Evolution in ihrer historischen Entwicklung und die damit verbundenen Veränderungen des Weltbildes dar (E7) 4.5 Ähnlichkeit und Verwandtschaft 324325 Homologie und Analogie deuten Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Merkmalen von Organismen zum Beleg konvergenter und divergenter Entwicklungen (E5, UF3) 326327 Rudimente und Atavismen deuten Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Merkmalen von Organismen zum Beleg konvergenter und divergenter Entwicklungen (E5, UF3) Material: Homologie und Analogie erstellen und analysieren Stammbäume anhand von Daten zur Ermittlung von Verwandtschaftsbeziehungen von Arten (E3, E5) stellen Belege für die Evolution aus verschiedenen Bereichen der Biologie (u.a. Molekularbiologie) adressatengerecht dar (K1, K3) 328329 Merkmale und Merkmalsprüfungen deuten Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Merkmalen von Organismen zum Beleg konvergenter und divergenter Entwicklungen (E5, UF3) Morphologische Rekonstruktion von Stammbäumen erstellen und analysieren Stammbäume anhand von Daten zur Ermittlung von Verwandtschaftsbeziehungen von Arten (E3, E5) stellen Belege für die Evolution aus verschiedenen Bereichen der Biologie (u.a. Molekularbiologie) adressatengerecht dar (K1, K3) 330331 Molekulare Verwandtschaft stellen Belege für die Evolution aus verschiedenen Bereichen der Biologie (u.a. Molekularbiologie) adressatengerecht dar (K1, K3) beschreiben und erläutern molekulare Verfahren zur Analyse von phylogenetischen Verwandtschaften zwischen Lebewesen (UF1, UF2) deuten Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Merkmalen von Organismen zum Beleg konvergenter und divergenter Entwicklungen (E5, UF3) beschreiben die Einordnung von Lebewesen mithilfe der Systematik und der binären Nomenklatur (UF1, UF4) 332333 Molekulare Uhren Neue Gene entstehen beschreiben und erläutern molekulare Verfahren zur Analyse von phylogenetischen Verwandtschaften zwischen Lebewesen (UF1, UF2) erstellen und analysieren Stammbäume anhand von Daten zur Ermittlung von Verwandtschaftsbeziehungen von Arten (E3, E5) beschreiben und erläutern molekulare Verfahren zur Analyse von phylogenetischen Verwandtschaften zwischen Lebewesen (UF1, UF2) stellen Belege für die Evolution aus verschiedenen Bereichen der Biologie (u.a. Molekularbiologie) adressatengerecht dar (K1, K3) 334335 DNA-Datenbanken belegen an Beispielen den aktuellen evolutionären Wandel von Organismen (u.a. mithilfe von Auszügen aus Gendatenbanken) (E2, E5) analysieren molekulargenetische Daten und deuten sie mit Daten aus klassischen Datierungsmethoden im Hinblick auf die Verbreitung von Allelen und Verwandtschaftsbeziehungen von Lebewesen (E5, E6) 336337 Material: Gen-Datenbanken belegen an Beispielen den aktuellen evolutionären Wandel von Organismen (u.a. mithilfe von Auszügen aus Gendatenbanken) (E2, E5) analysieren molekulargenetische Daten und deuten sie mit Daten aus klassischen Datierungsmethoden im Hinblick auf die Verbreitung von Allelen und Verwandtschaftsbeziehungen von Lebewesen (E5, E6) beschreiben und erläutern molekulare Verfahren zur Analyse von phylogenetischen Verwandtschaften zwischen Lebewesen (UF1, UF2) 338339 Methoden der Paläontologie analysieren molekulargenetische Daten und deuten sie mit Daten aus klassischen Datierungsmethoden im Hinblick auf die Verbreitung von Allelen und Verwandtschaftsbeziehungen von Lebewesen (E5, E6) entwickeln und erläutern Hypothesen zu phylogenetischen Stammbäumen auf der Basis von Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Homologien (E3, E5, K1, K4) 340341 Lebende Fossilien Brückentiere analysieren molekulargenetische Daten und deuten sie mit Daten aus klassischen Datierungsmethoden im Hinblick auf die Verbreitung von Allelen und Verwandtschaftsbeziehungen von Lebewesen (E5, E6) entwickeln und erläutern Hypothesen zu phylogenetischen Stammbäumen auf der Basis von Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Homologien (E3, E5, K1, K4) 4.6 Evolution des Menschen 342343 Der Mensch ist ein Primat ordnen den modernen Menschen kriteriengeleitet den Primaten zu (UF3) Unsere nächsten Verwandten deuten Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Merkmalen von Organismen zum Beleg konvergenter und divergenter Entwicklungen (E5, UF3) entwickeln und erläutern Hypothesen zu phylogenetischen Stammbäumen auf der Basis von Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Homologien (E3, E5, K1, K4) 344345 Mensch und Schimpanse - ein Vergleich ordnen den modernen Menschen kriteriengeleitet den Primaten zu (UF3) deuten Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Merkmalen von Organismen zum Beleg konvergenter und divergenter Entwicklungen (E5, UF3) entwickeln und erläutern Hypothesen zu phylogenetischen Stammbäumen auf der Basis von Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Homologien (E3, E5, K1, K4) erklären mithilfe molekulargenetischer Modellvorstellungen zur Evolution der Genome die genetische Vielfalt der Lebewesen (K4, E6) 346347 Die frühen Hominiden diskutieren wissenschaftliche Befunde (u.a. Schlüsselmerkmale) und Hypothesen zur Humanevolution unter dem Aspekt ihrer Vorläufigkeit kritisch-konstruktiv (K4, E7) entwickeln und erläutern Hypothesen zu phylogenetischen Stammbäumen auf der Basis von Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Homologien (E3, E5, K1, K4) 348349 Homo - eine Gattung erobert die Erde diskutieren wissenschaftliche Befunde (u.a. Schlüsselmerkmale) und Hypothesen zur Humanevolution unter dem Aspekt ihrer Vorläufigkeit kritisch-konstruktiv (K4, E7) erstellen und analysieren Stammbäume anhand von Daten zur Ermittlung von Verwandtschaftsbeziehungen von Arten (E3, E5) 350351 Die Herkunft des heutigen Menschen diskutieren wissenschaftliche Befunde (u.a. Schlüsselmerkmale) und Hypothesen zur Humanevolution unter dem Aspekt ihrer Vorläufigkeit kritisch-konstruktiv (K4, E7) beschreiben und erläutern molekulare Verfahren zur Analyse von phylogenetischen Verwandtschaften zwischen Lebewesen (UF1, UF2) entwickeln und erläutern Hypothesen zu phylogenetischen Stammbäumen auf der Basis von Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Homologien (E3, E5, K1, K4) erstellen und analysieren Stammbäume anhand von Daten zur Ermittlung von Verwandtschaftsbeziehungen von Arten (E3, E5) 352353 Neandertaler - ein Stück Forschungsgeschichte Material: Neandertaler und moderne Menschen diskutieren wissenschaftliche Befunde (u.a. Schlüsselmerkmale) und Hypothesen zur Humanevolution unter dem Aspekt ihrer Vorläufigkeit kritisch-konstruktiv (K4, E7) entwickeln und erläutern Hypothesen zu phylogenetischen Stammbäumen auf der Basis von Daten zu anatomisch-morphologischen und molekularen Homologien (E3, E5, K1, K4) 354- Hautfarbe und Diskriminierung diskutieren wissenschaftliche Befunde (u.a. Schlüsselmerkmale) und Hypothesen 355 Material: Hautfarbe und Sonnenlicht zur Humanevolution unter dem Aspekt ihrer Vorläufigkeit kritisch-konstruktiv (K4, E7) bewerten die Problematik des Rasse-Begriffs beim Menschen aus historischer und gesellschaftlicher Sicht und nehmen zum Missbrauch dieses Begriffs aus fachlicher Perspektive Stellung (B1, B3, K4) 4.7 Die Evolution des Lebens auf der Erde 356357 Frühe biologische Evolution: Erste lebende Zellen Mehrzeller entstanden mehrmals in der Evolution beschreiben Biodiversität auf verschiedenen Systemebenen (genetische Variabilität, Artenvielfalt, Vielfalt der Ökosysteme) (UF4, UF1, UF2, UF3) stellen Erklärungsmodelle für die Evolution in ihrer historischen Entwicklung und die damit verbundenen Veränderungen des Weltbildes dar (E7) stellen Belege für die Evolution aus verschiedenen Bereichen der Biologie (u.a. Molekularbiologie) adressatengerecht dar (K1, K3) 358359 Tier- und Pflanzengeografie beschreiben Biodiversität auf verschiedenen Systemebenen (genetische Variabilität, Artenvielfalt, Vielfalt der Ökosysteme) (UF4, UF1, UF2, UF3) belegen an Beispielen den aktuellen evolutionären Wandel von Organismen (u.a. mithilfe von Auszügen aus Gendatenbanken) (E2, E5) stellen Belege für die Evolution aus verschiedenen Bereichen der Biologie (u.a. Molekularbiologie) adressatengerecht dar (K1, K3) 360361 Systematik der Lebewesen beschreiben die Einordnung von Lebewesen mithilfe der Systematik und der binären Nomenklatur (UF1, UF4) beschreiben Biodiversität auf verschiedenen Systemebenen (genetische Variabilität, Artenvielfalt, Vielfalt der Ökosysteme) (UF4, UF1, UF2, UF3) 362363 Übungen: Evolution Umgang mit Daten und komplexen Zusammenhängen Basiskonzepte 364365 Basiskonzept: System Reflexion von Fachinhalten unter dem Aspekt der Basiskonzepte 366367 Basiskonzept: Struktur und Funktion Reflexion von Fachinhalten unter dem Aspekt der Basiskonzepte 368369 Basiskonzept: Entwicklung Reflexion von Fachinhalten unter dem Aspekt der Basiskonzepte