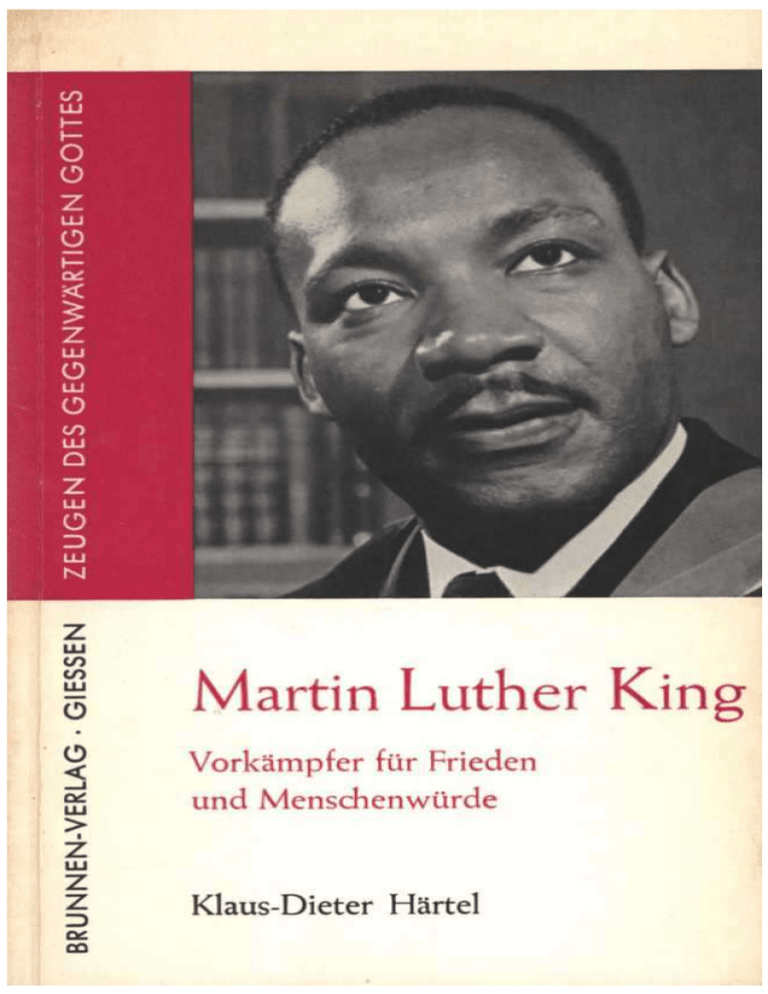

Martin Luther King

Werbung