© DIE ZEIT, 15

Werbung

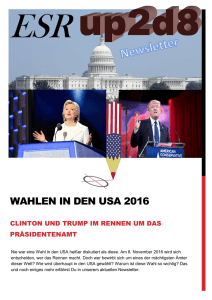

© DIE ZEIT, 15.03.2007 Nr. 12 Krieg mit menschlichem Antlitz Warum sich Amerikas Demokraten so schwertun, eine andere Außenpolitik als die der Republikaner zu entwickeln. Von Thomas Kleine-Brockhoff Washington Will Hillary Clinton tatsächlich auf diese Weise Präsidentin werden? Mit Militärverherrlichung, Frageverboten und ausweichenden Antworten? Da steht sie im voll verglasten Saal eines Washingtoner Thinktanks, einer Art Aquarium für Intellektuelle, und singt eine Ode an den amerikanischen Soldaten. Wie er heldenhaft im Irak kämpft, wo es Granaten von allen Seiten hagelt und der Truppe die Panzerung fehlt. Wie er – wenn verletzt – in der Heimat in rattenverseuchten Bettenburgen gelagert wird. Wie er die Inkompetenz seines Oberbefehlshabers im Weißen Haus klaglos erträgt. Doch, gottlob, Hilfe naht. Wenn nicht in dieser Amtsperiode, tröstet die Kandidatin, so doch gewiss in der nächsten. Sie verspricht: mehr Rüstzeug, mehr Panzerung, mehr Ärzte, mehr Rechte für Veteranen. Man sieht: Hillary kümmert sich. Noch Fragen? Oh ja! Im Publikum fliegen die Hände hoch. Eine freundliche Stimme aus der Regie erinnert, die Senatorin werde allein Fragen zum Thema beantworten. Erste Frage: Wie hält es die Kandidatin mit dem Krieg? Sieg oder Abzug? Interessante Frage, doch leider am Thema vorbei. Irak ist ein Krieg, den Hillary Clinton nicht mehr gewinnen kann. Ein Krieg, von dem sie behauptet, sie hätte ihn nie begonnen, wäre sie Präsidentin gewesen. Und doch einer, dem sie als Senatorin ihren Segen gab. Wie erklärt sich dieser Widerspruch? Und wo steht sie heute? Genau da, wo einst der Kandidat John Kerry stand. Hätte sie rechtzeitig gewusst, argumentiert Clinton, dass es im Irak keine Massenvernichtungswaffen gab, hätte sie im Senat niemals geholfen, den Krieg zu legitimieren. Diese Dialektik griff schon 2004 nicht. Heute umso weniger. Das Wahlvolk ist inzwischen weitergezogen. Viele Demokraten scheinen bloß noch zwei Worte hören zu wollen: »Fehler« und »Entschuldigung«. Beide bringt Clinton nicht über die Lippen. Das ist ihr Problem. Auf acht bis zehn Prozentpunkte ist ihr Vorsprung zusammengeschmolzen. Ihr Konkurrent Barack Obama, der Senkrechtstarter der Partei, war von Anfang an gegen den Krieg. Ohne diese Haltung wäre er heute nicht Kandidat. Es ist, als suche sich das mittlerweile kriegskritische Volk Bewerber und treibe sie vor sich her. Nichts wird den Wahlkampf 2008 so sehr prägen wie die Kritik am Irakkrieg, was weitreichende Konsequenzen für die Außenpolitik der Linksliberalen haben dürfte – egal, wer die Vorwahl gewinnt. Neue Atomwaffen? Nicht mit Hillary Clinton In den vergangenen Monaten haben Demoskopen die außenpolitischen Ansichten in der Bevölkerung getestet. Zu beobachten ist ein dramatischer Meinungsumschwung. Pragmatismus siegt jetzt über Ideologie, aber auch über Idealismus. Die Mehrheit will eine weichere Außenpolitik. Amerika soll weniger dominieren und mehr kooperieren. Weniger auf Militär setzen und mehr auf Diplomatie. Demokratie in fernen Ländern nicht länger durch Regimewechsel erzwingen. Neue Nuklearwaffen sollen nicht entwickelt und die vorhandenen nur nach einem Atom-Angriff eingesetzt werden. Für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben ist nur eine Minderheit, eine Mehrheit dagegen für die Stärkung der Vereinten Nationen. Amerika soll die Emissionen von Klimagasen reduzieren und dem Kyoto-Vertrag beitreten. Kurzum: So tief nistet in den Köpfen die Opposition gegen George W. Bush und sein Weltbild, dass der Präsident eine Bevölkerungsmehrheit wider Willen europäisiert hat. Die Politik, die Opposition zumal, folgt dem Stimmungswandel nur langsam. Hillary Clintons Probleme sind symptomatisch. Durch ihre Partei geht ein Riss. Er verläuft zwischen Basis und Establishment. Unter Gefährdung der eigenen Zukunft erlauben sich die Führungskader einen langen Abschied von der Bush-Doktrin. Sie wenden sich gegen Bushs Irakpolitik, »ohne das Ideengut infrage zu stellen, das diese Weltsicht produziert hat«, moniert der Politologe Tony Smith von der Tufts-Universität. Seiner Ansicht nach unterscheidet sich die außenpolitische Doktrin des demokratischen Establishments zu wenig vom Kurs des Weißen Hauses. Verantwortlich macht Smith dafür die ideologische Nähe von Bushs Neokonservativen und jenen liberalen Interventionisten, die bis heute die Demokratische Partei dominieren. Mit einer »muskulösen Außenpolitik« hätten sich eben beide angefreundet. Freilich sind es nicht die linken Falken, die Anleihen bei den Neokonservativen nahmen. Vielmehr war es umgekehrt. Bush und seine Neokonservativen wilderten im Ideengut des Gründervaters der linksliberalen Außenpolitik, Woodrow Wilson, und bastardisierten dessen Philosophie. So sehr, dass es den Demokraten heute schwerfällt, sich von Bushs Außenpolitik zu distanzieren, ohne die eigene Tradition mitsamt dem Gründervater Wilson zu verraten. Denn es war Wilson, der während des Ersten Weltkrieges die Vorstellung entwickelte, nicht allein Interessen von Staaten bestimmten die Außenpolitik. Vielmehr entscheide deren innere Verfasstheit über den Willen zur Kriegführung. Autokratien und Militärregime neigten zum Krieg, Demokratien zum Frieden. Die Förderung der Demokratie sei deshalb ein Gebot der Sicherheitspolitik. Diese Annahme ist bis heute ein Mantra der Demokraten und bildet zugleich die Grundlage von Bushs Nahostpolitik. Wilsons Paradebeispiel war Deutschland. Er erklärte damals den Krieg, um »die Welt sicher für die Demokratie zu machen«. Handel, internationales Recht und gemeinsame Sicherheit sah er als Säulen der Nachkriegsordnung, die er in seinen berühmten »Vierzehn Punkten« im Januar 1918 postulierte. »Nach dem Taktstock von Wilsons Idealismus ist die amerikanische Außenpolitik seither marschiert«, klagte 1994 der berühmteste Kritiker dieser Schule, der Oberrealist Henry Kissinger in seinem Buch Diplomacy. Tatsächlich steht Franklin D. Roosevelts Atlantik-Charta aus dem Jahre 1941 ebenso in der Tradition des »aufgeklärten Friedens« wie der Antitotalitarismus der demokratischen Präsidenten Harry S. Truman und John F. Kennedy. Wilsons Echo hallt noch in Bill Clintons Interventionen in Somalia und auf dem Balkan nach. Und weil Kuwaiter und Bosnier, Kosovaren und viele Afghanen die Amerikaner als Befreier ansahen, glaubten auch Linksliberale, bei den geknechteten Irakern könne es nicht anders sein. »Die Einsicht in die Fehlbarkeit ist Amerikas eigentliche Größe« Dass Idealismus anfällig ist für Missbrauch, bewies Woodrow Wilson selbst. 1914 und 1916 schickte er Expeditionstruppen nach Mexiko, um, wie er sagte, dem Land zu helfen, seinen »renitenten Haushalt unter Kontrolle zu bringen«. Die Trennlinie zwischen Interventionismus und Imperialismus ist manchmal beunruhigend unscharf, auch in ihrer linksliberalen Version. Die Neokonservativen bedienten sich bei Wilson wählerisch wie von einem Büfett und sorgten so für weitere Konfusion. Systeme kollektiver Sicherheit mutierten bei ihnen zu »Koalitionen von Willigen«. Wilsons Vorstellung von der zivilisierenden Wirkung des internationalen Rechts schmeckte ihnen nicht. Und auch nicht seine Idee, Demokratien seien stabiler, wenn sie erfolgreich wirtschafteten, weshalb Amerika sich zu ökonomischer Hilfe verpflichten müsse. In der Folge des Irakkrieges bemühen sich linksliberale Intellektuelle, Überschneidungen und Unterschiede zwischen Neokonservatismus und linksliberalem Interventionismus neu zu definieren. Sie wollen Wilsons Erbe quasi von neokonservativem Missbrauch befreien. Den wichtigsten Versuch hat Peter Beinart in seinem Buch The Good Fight unternommen. Vor dem Beginn des Krieges war Beinart Chefredakteur der Zeitschrift The New Republic, der Denkerstube der linksliberalen Bellizisten. Unter seiner Führung unterstützte das Blatt die Invasion, was Beinart heute als »desaströse Entscheidung« bezeichnet. Als wichtigsten Unterschied zur neokonservativen Weltsicht identifiziert Beinart den Skeptizismus über das Wesen Amerikas. Neokonservative sähen sich selbst als Menschen reinen Herzens. Ihre größte Sorge gelte der Linken, die den Glauben an die Überlegenheit über die Feinde unterminiere. So entstehe Werterelativismus. Amerikaner sollten deshalb nach Meinung Neokonservativer beständig von der eigenen Tugendhaftigkeit überzeugt werden. Man müsse sie fortwährend daran erinnern, dass sie im Kampf mit dem Bösen das Gute verkörperten. In internationale Institutionen eingebunden, werde Amerika schwach, ungefesselt sei es stark. »In dieser konservativen Mythologie«, so Beinart, »erzählen die vergangenen 50 Jahre die Geschichte eines Landes, das periodisch sein Selbstvertrauen verliert und immer wieder neu findet.« Nach Beinart fürchten Linksliberale dagegen nichts mehr als die ständige Selbstbelobigung. Die wahre Gefahr sei nicht der Selbstzweifel, sondern die Selbstgefälligkeit. Nur die Einsicht in die eigene Fehlbarkeit und die Grenzen des eigenen Vermögens begründeten amerikanische Größe. Dieser Einsicht folge die freiwillige Selbstbindung Amerikas – durch internationales Recht und Systeme kollektiver Sicherheit sowie Institutionen, die den Kapitalismus stabilisierten. Nur so seien kleinere Länder bereit, sich amerikanischer Vorherrschaft zu beugen. Beinart schreibt: »Amerikanischer Exzeptionalismus – unsere Überlegenheit über die räuberischen Mächte der Vergangenheit – beruht auf der Bereitschaft, Einhegungen zu akzeptieren.« Beinarts persönliches Drama besteht darin, so schreibt er, dieses »zentrale Argument selbst ignoriert« zu haben, als es »besonders wichtig« war – nämlich vor dem Irakkrieg. Weil diese selbstkritische Analyse vom Partei-Establishment weitgehend geteilt wird, folgen daraus mindestens vier Kurskorrekturen amerikanischer Außenpolitik, denen sich kein siegreicher Demokrat verschließen dürfte: Der Präventivkrieg würde wieder, was er immer war: letztes Mittel im belegbaren Notfall. Die Skrupel gegenüber Waffengewalt dürften spürbar zunehmen. Die Mittel der Demokratieförderung könnten sich verändern und der Regimewechsel erst mal aus dem Werkzeugkasten der Außenpolitik verschwinden. An dessen Stelle dürfte eine langfristig auf Veränderung zielende Politik treten sowie eine Strategie, die Amitai Etzioni in der Zeitschrift The National Interest mit »Sicherheit zuerst« betitelt. Der Übergang zur Demokratie darf eben nicht ganze Weltregionen ins Chaos stürzen (siehe Seite 6). Im Geiste der Selbstbegrenzung könnten Nato und Vereinte Nationen neue Bedeutung erhalten. Anne-Marie Slaughter, Princeton-Professorin und führende Intellektuelle der Demokraten, träumt sogar von der Globalisierung der Nato und einer »Wieder-Erfindung der UN«. Amerika würde eine Wende in der Klimapolitik vollziehen. Die Partei dürfte den beiden Umweltengeln Al Gore und Arnold Schwarzenegger nacheifern. Schon in den ersten Wochen des demokratisch geführten Kongresses wurden vier Gesetzentwürfe zur Energiepolitik eingebracht. Nancy Pelosi, neue Sprecherin des Abgeordnetenhauses, hat eigens die Zusammensetzung der Ausschüsse verändert, um Widerstand in den eigenen Reihen ins Leere laufen zu lassen. Umstritten ist, ob die Demokraten die wichtigsten Veränderungen erst nach der Wahl 2009 anstreben sollen, um (womöglich) mit eigenem Präsidenten weitreichendere Gesetze beschließen zu können. Dass Amerika den Kyoto-Vertrag unterzeichnet, wie die europäischen Verbündeten und inzwischen auch die eigene Bevölkerung wünschen, gilt als unwahrscheinlich. Die Mängel des Abkommens dürften auch Demokraten abschrecken. Aber Folge-Abkommen, die auch die Verschmutzer der Dritten und Zweiten Welt einschließen, könnten auf Sympathie treffen. Das alles deutet auf spürbare Veränderungen hin. Doch die Stimmung in der Bevölkerung deutet auf mehr als auf pragmatische Kurskorrekturen. »Die Menschen wünschen sich einen neuen Blick auf die Welt und Amerikas Rolle darin«, konstatiert der Kolumnist David Broder. »Eine Darstellung, die Bushs ausgemusterte Weltsicht ersetzt.« Die Demokraten haben es (noch) nicht im Angebot. Ihr Angebot ist ein Puzzle. Die Alternative zu Bushs Außenpolitik wächst rechts, nicht links heran Bislang versucht die Partei mit Hilfe nostalgischer Energie, den Status quo vor der Bush-Revolution wieder herzustellen. Doch das wäre der Zustand der größten Machtausdehnung Amerikas, jener polare Moment, der längst verflogen ist. Dass Amerikas moralische Macht weltweit schwer beschädigt ist und der Einfluss der Supermacht auf allen Kontinenten sinkt, sickert auch in das Bewusstsein der Demokraten nur langsam ein. Stattdessen schreibt der Partei-Intellektuelle Will Marshall in With all our Might, einem kürzlich erschienenen Sammelband über die demokratische Version muskulöser Außenpolitik: »Um Missverständnisse zu vermeiden: Wir verpflichten uns darauf, Amerikas militärische Vorherrschaft zu sichern.« Wenn auch fußend auf einer skeptischeren Version des amerikanischen Exzeptionalismus, wurzelt hier dasselbe Hegemonialdenken wie bei rechten Nationalisten und Neokonservativen. Das Bild eines notgedrungen bescheideneren Amerikas inmitten einer Welt der vielen Machtzentren harrt seines Malers. Das mag daran liegen, dass sich parteiintern kaum Herausforderer wider das Establishment profilieren. Die Führungspersönlichkeiten der Partei – Hillary Clinton und Richard Holbrooke, Madeleine Albright und Joseph Biden – entstammen alle derselben außenpolitischen Schule. Früher war das anders. Der linke Flügel der Demokraten, machtskeptisch und bisweilen isolationistisch, hatte in den vierziger Jahren in Henry Wallace seinen Sprecher, in den siebziger Jahren in George McGovern. Heute fehlen solche Führungsfiguren. Da gibt es nur den Komödianten und Filmemacher Michael Moore und die dauerdemonstrierende Soldatenmutter Cindy Sheehan. Ihr gesinnungsethisch begründeter Friedens-Utopismus empfiehlt sich kaum als Rezept für eine Weltmacht. Eine ironische Pointe liegt darin, dass die linksliberalen Interventionisten in der Demokratischen Partei heute weniger Konkurrenz haben als die Neokonservativen bei den Republikanern. Die grundlegende Alternative zur Außenpolitik George W. Bushs wächst deshalb nicht links heran, sondern rechts: im klassischen Realismus der Konservativen. Zum Thema Wer wird Präsident? - Aussichtsreiche Kandidaten für die Nachfolge von George W. Bush » © DIE ZEIT, 15.03.2007 Nr. 12