Die geographische Lage von Tarian

Werbung

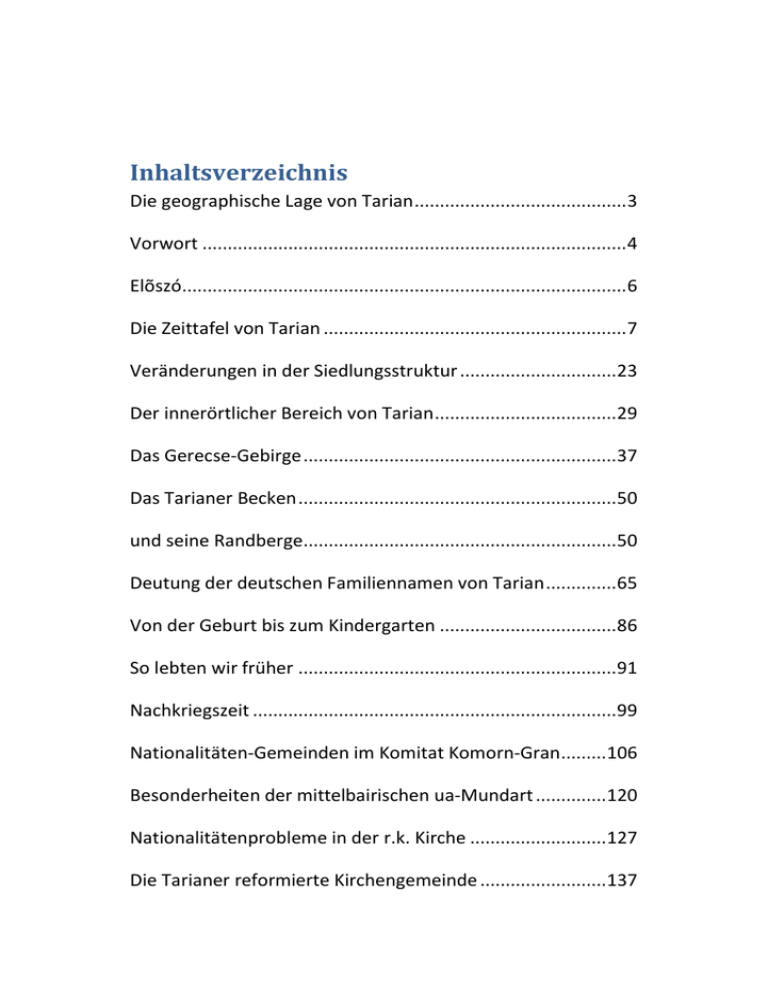

Inhaltsverzeichnis

Die geographische Lage von Tarian .......................................... 3

Vorwort .................................................................................... 4

Elõszó........................................................................................ 6

Die Zeittafel von Tarian ............................................................ 7

Veränderungen in der Siedlungsstruktur ...............................23

Der innerörtlicher Bereich von Tarian ....................................29

Das Gerecse-Gebirge ..............................................................37

Das Tarianer Becken ...............................................................50

und seine Randberge..............................................................50

Deutung der deutschen Familiennamen von Tarian ..............65

Von der Geburt bis zum Kindergarten ...................................86

So lebten wir früher ...............................................................91

Nachkriegszeit ........................................................................99

Nationalitäten-Gemeinden im Komitat Komorn-Gran.........106

Besonderheiten der mittelbairischen ua-Mundart ..............120

Nationalitätenprobleme in der r.k. Kirche ...........................127

Die Tarianer reformierte Kirchengemeinde .........................137

A tarjáni református hitközösség .........................................137

Reprivatisierung von Grund und Boden ...............................141

Ungarndeutsches Jugendlager .............................................143

Weihnachten früher .............................................................148

Heiligenkreuz ........................................................................151

Über das Schweineschlachten ..............................................164

Über die Reinhardt-Erbschaft...............................................167

Statistische Tabellen zu Tarian .. Error! Bookmark not defined.

Fotos aus dem Kindergarten, Schule, Kirche, Alltag

2

187

Die geographische Lage von Tarian

3

Vorwort

Das vorliegende Buch ist eine der vielen ungarndeutschen Dorfchroniken, die in letzter Zeit das Licht der

Welt erblickt haben. Wie alle Bücher dieser Art weist –

sicher – auch dieses Mängel auf, ist es doch von einer

Person in mühevoller Arbeit allein zusammengestellt

worden.

Was veranlasst einen Menschen, der seit mehr als

40 Jahren nicht mehr in Tarian lebt, so eine Arbeit auf

sich zu nehmen? Es ist eine geheimnisvolle innere

Stimme, die den Autor vorantrieb, immer mehr an

diesem Thema zu arbeiten. Wahrscheinlich ist es

Sehnsucht nach dem „verlorenen Paradies“ der Kindheit,

nach der Geborgenheit im Elternhaus, im Kreise der

Verwandten und Freunde sowie in der Dorfgemeinschaft, kurz nach dem, was man Heimat nennt.

Vielleicht stillt die geistige Beschäftigung mit der

verlorenen Heimat ein in der Tiefe der Seele sitzendes

Heimwe. Das Wissen über die Vergangenheit des

Heimatdorfes und der Vorfahren stärkt die Bindung an

die engere Heimat. Als wir 1946 aus Tarian vertrieben

werden sollten, schwor ich mir als 9jähriger Junge, dass

ich – aus Rache dafür – nie wieder nach Tarian

zurückkommen werde. Als ich dann 1956 das Land

freiwillig verlassen habe, durfte ich erst wieder 1964

meine Heimat besuchen, worüber ich dann doch sehr

glücklich war.

Im Zuge des politischen Tauwetters besuchte ich in

den folgenden Jahrzehnten sehr oft Tarian. Ich begann

im Jahrbuch der Ungarndeutschen („Unser Hauskalender“) und anderen Presseorganen der Deutschen

aus Ungarn regelmäßig über meinen Geburtsort und

4

seine Umgebung zu schreiben. Dazu mußte ich Material

sammeln. Dabei waren mir meine Schwester Maria und

ihr Ehemann Steffl Fülöp behilflich. Mit ihrer Hilfe stellte

ich die Namensliste der der Haushaltsvorstände von

1944 und die der ungarischen Siedler u. a. zusammen.

Kirchengeschichtliche Informationen erhielt ich von den

Pfarrern Otto Kormos und Gábor Vendrey. Die Namensliste der katholischen Pfarrer von 1756 bis heute

vervollständigte Pfr. Lajos Varga. Über die reformierte

Kirche gab mir Informationen Seelsorger Antal Szücs.

In vielen Gesprächen und durch sein Buch »Tarjáni

krónika« war mir der Tarianer Heimatdichter Josef

Mikonya eine große Hilfe bei der Gestaltung meines

Buches. Auch der Gemeindeverwaltung von Tarian –

vor allem Frau Notarin Sámson Kathi Werli, Frau Werli

Agnes Pokorny und Bürgermeister Stefan Fülöp –

möchte ich danken für die Herausgabe der statistischen

Unterlagen. Die Liste der Volksschullehrer verdanke ich

der langjährigen Schulleiterin Frau Szegedi Júlianna

Barkó-czi.

Allen Helfern sage ich herzlichen Dank!

Ich wünsche, dass dieses Buch dem Wohl der

Gemeinde Tarian und ihrer Bewohner – deutscher und

ungarischer Muttersprache – dienen möge!

Bous, im August 1996

Der Autor

5

Elõszó

Ez a könyv nem jelenhetett volna meg, ha az

anyaggyüjtésnél az alábbiakban felsoroltak nem

segítettek volna. Elsõsorban köszönetet mondok Mária

nõvéremnek és férjének, id. Fülöp Istvánnak. Az õ

segítségükkel állítottam össze az 1944es háztartási fõk

és a magyar telepesek névsorát. Egyháztörténeti

információkat Kormos Ottó és Vendrey Gábor

plébánosoktól kaptam. A katolikus papok névsorát 1756tól máig Varga Lajos plébános egészítette ki. A

református egyházról Szücs Antal lelkész adott

információkat.

Sok megbeszélés és könyve »Tarjáni krónika« által

Mikonya József, tarjáni népi költõ, nagy segítségemre

volt könyvem megfogalmazásában. A tarjáni községi

közigazgatásnak – elsõ sorban Sámsonné Werli Katalin

jegyzõnek, Werliné Pokorny Ágnesnek és Fülöp István

polgármesternek – köszönetet szeretnék mondani a

statisztikai adatok kiadásáért.

Az elemi iskolai tanítók névsorát Szegediné

Barkóczi Júliannának, aki hosszú ideig iskolaigazgató

volt, köszönhetem.

Minden segítõnek hálás köszönetet mondok!

Kívánom, hogy ez a könyv Tarján község és

népének – német és magyar anyanyelvüek – javát

szolgálja!

A

szerzõ

6

Die Zeittafel von Tarian

1240: Erste urkundliche Erwähnung von Tarian. Damals

grenzte es an die Güter der Abtei Martinsberg. Zu

dieser Zeit war der Ort eine Filiale der Schambeker

Pfarrei.

1326: Ein Meister Paul war Besitzer von "Terra Taryan".

1426: Der Ort gehörte zur Totiser Festung und zum

Komitat Gran (wie später auch zwischen 1850 und

1860).

1529: Eroberung und Verwüstung des Dorfes durch die

Türken.

1640: Wiederbesiedlung mit reformierten Ungarn.

Im 17. Jh. waren die Grafen Zichy Besitzer des Gutes

Tarian.

1646: Neue Besitzer des Dorfes sind die Csákys, nach

ihnen gehörte es dem Staat.

1674: Der Tarianer ref. Pfarrer wurde von Primas

Szelepcsényi vor den Gerichtshof nach Preßburg

zitiert.

1682: Gründung der ref. Schule (ein Klassenraum in

einem Bauernhaus)

1683: Vertreibung der Türken, Ende der Türkenherrschaft

1693: Tarian gehörte zum Hoch-burgischen Gut (Totiser

Herr-schaft).

1697: Tarian kam in den Besitz von Baron Krapf

1707: Die Dorfbewohner schlossen sich dem RákócziAufstand an.

1720: Volkszählung: Alle Bewohner waren Ungarn.

1727: Tarian kam – gemeinsam mit Totis – in den Besitz

des Grafen Esterházy.

7

1737: Esterházy siedelte 40 deutsche r. k. Familien aus

dem Schwarzwald an. So wurde Tarian ein deutsches

Mehrheitsdorf. Damals hatte es die meisten deutschen Einwohner im Kreis Totis.

1739: erste– urkundlich belegte –Taufe eines deutschen

Tarianer Kindes (r. k. Pfarrei Héreg)

1747: Am 5. Februar verfügte Josef Esterházy die

Rückgabe der von den Kalvinisten genutzten ehemaligen r.k. Kirche an die Katholiken.

1756: Bisher gehörte die Tarianer r. k. Filialkirche zu

Bajna/Weina.

> Gründung der r.k. Pfarrei, erster Pfarrer: Johann

Georg Koller

1758: Die reformierte Kirche stellte ihre Tätigkeit ein, und

nahm sie erst 1781 wieder auf.

> 192 Bauern- und Häuslerfamilien lebten schon hier.

1762: Bau der r. k. Schule: Erster Schulmeister war

Jakob Ziegler.

1779: 7. Januar Grundsteinlegung für die r. k. Kirche,

anstelle der alten bis 1747 von den Kalvinisten

genutzten Kirche.

1783: Bis auf den Turm wurde die r. k. Kirche fertiggestellt.

1785: Fertigstellung der ref. Kirche im Hinterhof des

Pfarrhauses, in gleicher Höhe mit den Scheuern

1784/87: Volkszählung: Tarian zählte 241 Familien mit

1556 Personen, davon waren 405 reformiert

1800: Anfang des 19. Jahrhunderts Eröffnung des Alten

Friedhofs Am Berg

1828: 269 Bauern- und Häuslerfamilien lebten hier. –

Errichtung der Dreifaltigkeitssäule.

1831: Die Tarianer verlangten von der Herrschaft die

Rückgabe der einzogenen Felder.

1848: Die Leibeigenschaft wurde abgeschafft.

8

Die Grundherrschaft verpachtete im September ihre

Schäferei (ca. 203 kj) an die ortansässigen jüdischen

Händler Jakob und Kaspar Singer

1849: Die Gebrüder Singer übernahmen auch die

Schnapsbrennerei mit dem dazugehörigen Land von

186 kj.

1859: Bau der Kapelle in der Totiser Straße zu Ehren

der Rosenkranzkönigin (Siehe den Text der Grundsteinlegungsurkunde, die im Sept. 1997 aufgefunden

wurde)

1863: 25. Okt. Einweihung der r. k. Kirche nach Fertigstellung des Turms

1866: Eine Cholera-Epidemie forderte 195 Todesopfer.

Daran erinnert das Rochus-Denkmal in der Untergasse, welches Andreas Werli und Gattin, Anna

Beigelbeck gestiftet haben.

> In diesem Jahr ließ Wendelin Berendi das große

Kreuz des Neuen Friedhofs aufstellen. Es stand bis

1993, damals fiel der obere Teil herunter. 1994 wurde

es durch ein neues ersetzt, welches Johann Iseli

gestiftet hat.

1881: Renovierung der Rosenkranz-kapelle

1884: Umbau und Erweiterung der r. k. Pfarrhauses

1885: Nach der Bauernbefreiung von 1848 erfolgte erst

jetzt die allgemeine Regelung des Landbesitzes in

Tarian.

1888: Anlage des 1. Kataster-Grundbuches der Gemeinde (> 1937)

1892: Festlegung der Aufnahme-Bedingungen von

Bürgern in den Gerneindeverband von Tarian: 4 Jahre

Dauerwohnsitz im Dorf, Aufnahmegebühren – je nach

Vermögen – 1-25 Heller, zahlbar an die Armenkasse.

1894: Gründung des örtlichen Kreditinstitutes

9

1896: Umbau des Hauses Nr.148 zu einem Kindergarten

durch die Gemeinde, Jahreszuschuß 600 Gulden

> Die Gemeinde gewährte zum Umbau der ref. Schule

einen Zuschuß von 300,-- Ft.

1899: Der »St. Josef«-Beerdigungsverein wurde gegrüdet.

1900: Errichtung des Kreuzes rechts von der Kapelle,

gestiftet von Jakob Kühn und Frau, geb. Anna

Bachmann aus Budapest.

Die Nowa-Rebe beginnt ihren »Siegeszug« in Tarian.

Anfang des 20. Jahrhunderts erhielt die Gemeinde

ein Post-amt mit Fernschreiber. (Vorher gehörte

Tarian postalisch zu Tardos.)

1903: Anstellung des Analphabeten József Horváth als

Kadaverwächter; Gebührenordnung für die Beseitigung eines mehr als 2 Jahre alten Pferdes oder

Rindes a) Enthäuten 1Krone, b) Ver-graben 50 Heller;

eines jünger als 2 J. alten Pferdes oder Rindes a) 50

Heller, b) 40 Heller usw.

Elisabetha Berendi, Wwe. des verstorbenen Kilian

Klausenberger, ließ auf dem Alten Friedhof ein großes

Kreuz errichten.

> Die Lehrer der r. k. Schule waren damals Georg

Braunstein und Silvester Weiß.

1906: Gründung der örtlichen freiwilligen Feuerwehr

1907: Der Schatzmeister der Gemeinde erhielt – ähnlich

wie der Dorfrichter – ein Gehalt von 160 Kronen. Die

Vorstandsmitglieder bekamen ein Tagegeld von 40

Kr., der Waisenvater und der stellvertr. Dorfrichter 60

Kr.

> Eröffnung des Neuen Friedhofs. Das große Kreuz

ließ Martin Mayer – der reichste Bauer des Dorfes –

aufstellen.

1910: Die r. k. Kirche ist gründlich renoviert worden.

10

Dr. Bodemann (später Báticfalvi) wurde Kreisarzt von

Tarian und Umgebung.

Die ref. Voksschule bekam ein neues Gebäude, in

ihm sind 30–35 Kinder unterrichtet worden.

1913 – 1914: Maserepidemie

1915: Der Kreisarzt Dr. Báticfalvi wurde von Dr. David

Deutsch abgelöst.

1914 – 1918: Über vierhundert Tarianer dienten als

Soldat im Ersten Weltkrieg. 90 von ihnen sind gefallen

(> Namensliste der Gefallenen des I. Weltkriegs).

1919: 23. März: Gründung des örtlichen kommunistischen Arbeiterrates

> Zwecks Förderung der Viehzucht übernahm die

Gemeinde von der Bauerngemeinschaft die Zuchttiere

(Stiere, Eber usw.).

1920: Bodenreform: 135 Familien bekamen je 1–9

Katastraljoch (0,58–5,18 ha), 116 Familien waren

danach immer noch ohne Land.

Umbau und gründliche Restaurierung der kath. Volksschule. Ab sofort wurde in vier Klassenräumen unterrichtet.

> In 1920er Jahren wurden mit FOKSz-Kredit die

Häuser in der heutigen Linden- und Pfadfinder-Gasse

gebaut (ca. 50).

1921: Die große Glocke der r. k. Kirche, die 1917 für

Kriegszwecke geopfert wurde, hat man durch eine

neue ersetzt.

> Die drei Nachtwächter wurden pro Person mit 500

kg Weizen im Jahr entlohnt.

1922: Die Mitglieder des Gemeindevorstands haben im

Ort 50 Kronen, außwärts 100 Kr. Tagegelder erhalten.

Der Notar erhielt eine jährliche Tagesgeldpauschale

von 3600 Kr..

11

1923: Der Kleinrichter bekam als Entlohnung 700

Kronen/Tag.

> Die Ziegelei wurde für 800 kg Weizen/Jahr an

Johann Tresl und Max Kraus für 12 Jahre verpachtet.

1925: Für den Bau der Arztwohnung nahm die

Gemeinde einen Kredit von 100 Millionen Kronen auf.

Der Umbau und Erweiterungsplan stammt aus 1924.

Der Finanzierungsplan von 5520 Goldkronen wurde

vom Bauunternehmen Ignaz Brüll in Seestadt

angefertigt.

> Am 18. Oktober wurde die Ortsgruppe des

Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins

gegründet (UDV).

1926: Am 18. Juli ist die von Barbara Weiler gestiftete

Sterbeglocke (»Zinnglöckl«) der r. k. Kirche eingeweiht worden.

1927: Einweihung des Denkmals links von der Kapelle,

gestiftet von Franz Weiler und Gattin, Maria Sentner

1928: Vor der r. k. Kirche errichtete man das Denkmal

für die 90 Gefallenen des Ersten Weltkriegs (>

Namensliste)

In der Gemeinde gab es 6 Wirtshäuser und 2

»beschränkte« Ausschankstellen für 2007 Einwohner

(Stand 1926): Der Gemeiderat lehnte den Antrag von

Josef Niedermann und Genossen ab, die Zahl der

Wirtshäuser um eins zu erhöhen.

1929: Bau einer Starkstrom-Leitung im Tarianer Hotter

von Tatabánya nach Tokod. Die Gemeinde bzw. die

Bauern wurden von der Kohlegesellschaft entschädigt.

Vertrag mit der Allgemeinen Ungarischen Steinkohlen

AG, Buda-pest, der ihr für die Dauer von 60 Jahren in

der Gemarkung von Tarian Versuchsbohrungen und

den Kohlebau erlaubte.

12

> Beschluß über den Bau eines Kreis-Arzt-Hauses

(Kreditaufnahme von 15000 Gulden)

1930: Fertigstellung des ersten Arzthauses im Dorf (in

der Obergasse)

1933: Der Gemeinderat beschloß eine monatliche

"Ehrenrente" von 20 Gulden für die arbeitsunfähig

gewordene Hebamme Frau Göbécs, geb. Franziska

Tamsitz, die 35 Jahre in der Gemeinde tätig war.

1935: Die Kreisarztstelle in Tarian wurde von Dr. Ferenc

Fekete und seiner Frau, Dr. Erzsébet Gáspár

(Frauenärztin und Geburtshelferin) besetzt. Dr.

Deutsch wurde pensioniert.

> Vertrag mit Péter Pázmány aus Seestadt über die

Jagdpacht im Hotter von Tarian: Für die Jahrespacht

zahlte er 80 Goldgulden. Er behielt sie bis August

1937, danach übernahm sie der Gemeinde-Kanzleischreiber Tibor Major.

> Standgebühren für die Tarianer Jahrmärkte: 1 Kuh

oder Pferd (> 2 Jahre): 24 Filler 1 Kuh oder Pferd < 2

Jahre): 16 Filler; 1 Schaf, Ziege, Schwein, Esel: 12

Filler, usw.

1936: Beginn des Baus der Landstraße zwischen

Tatabánya und Tarian

> Gründung des Neuen Wald-Besitzervereins: Unter

den Mitgliedern wurden 572 kj Wald aufgeteilt.

> Die Landstraße zwischen Tarian und Héreg wurde

fertiggestellt.

> Beschluß zur Erweiterung des Rathauses

Die Arbeitszeit der Gemeinde-Angestellten im Rathaus betrug täglich 6 Stunden.

1937: Im September begann in der ersten Klasse der r.

k. Schule der Unterricht in ungarischer Unterrichtssprache.

> Anlage eines neuen Kataster-Grundbuches (> 1888)

13

1938: Fertigstellung der steinernen Verbindungsstraße

nach Tatabánya

Der Plan für das Haus der Gesundheit wurde fertiggestellt (> 1940).

1939: 19. Dez.: Elektrifizierung des Dorfes; Kosten pro

Haus 50 Pengö

1940: Das Dorf hatte mehr als 2500 Einwohner. 2335

lebten ständig hier, mehr als 300 waren in anderen

Orten, v. a. in Budapest Knechte und und Mägde.

Kauf des Grundstücks für das Haus der Gesundheit

(Grünes Kreuz) in der Untergasse; Vorbesitzer war

der Apotheker Elek Major. Der Kaufpreis betrug 800

Gulden.

> Am 20. Oktober wurde die örtliche Organisation des

Volksbundes der Deutschen in Ungarn (VDU)

1

gegründet .

1941: Im Tanzsaal des Schmidt'schen Wirtshauses (in

der Dorfmitte) wurde ein Kino eingerichtet.

> In der r. k. Volksschule wurde Deutsch als Unterrichtssprache eingeführt (bis 1944; Schultyp A; Reg.Verordnung 25370/1941)

1942: Am 7. Febr. feierliche Verabschiedung der 7

ersten SS-Freiwilligen aus Tarian; danach gab es

noch 5 bzw. 3 SS-Freiwillige.

1944: Am 19. März marschierten deutsche Truppen

nach Ungarn ein und am 22. März kamen deutsche

Soldaten auch nach Tarian, wo sie sich einige Tage

aufhielten.

> Im Frühjahr begann die Zwangsmusterung für die

SS; Am 28 Juni wurden 312 (?) deutsche Männer der

SS überstellt. Am 24. bzw. 28. August erfolgte die

Einberufung von 16, bzw. 93 zur SS. Anfang Nov.

folgten ihnen weitere 402.

14

> Im Mai wurde der jüdische Bursche János Krausz

zum Arbeitsdienst eingezogen. Seine betagte Mutter –

ganannt die Krausz-Jidin – wurde in Ausschwitz

vergast.

1) Der Volksbund (1938–1945) war eine Organisation der Ungarndeutschen,

die von jungen Intellektuellen mit dem Ziel gegründet wurde, die deutsche

Muttersprache und Volkskultur der Deutschen in Ungarn zu retten. Ihm ist –

unter anderen – die Einführung der deutschen Unterrichtssprache zu

verdanken (s. 1941). Trotz der positiven Ergebnisse kam der Volksbund

immer mehr unter den Einfluß der deutschen Nationalsozialisten. Das

erforderte viele Menschen- und materielle Opfer von den Ungarndeutschen,

so auch von den Tarianern. Nach den 1998 zugänglich gewordenen

,Aussied-lungslisten von 1948‘ hatte der Volksbund in Tarian insgesamt 342

Mitglieder. Von denen sind 166 in der Liste I und 176 in der Liste III

verzeichnet. Wenn wir davon ausgehen, dass man 1946 2037 ,Schwaben‘

aus Tarian vertreiben wollte, dann sind diese 342 davon nur 16,8%. Auch

diese Zahlen sind noch zu hoch, da die ,Volksorgane‘ – nachträglich – auch

solche in die Volksbundliste aufgenommen wurden, die ein zu

konfiszierendes Vermögen hatten. Wie auch das in diesem Band

veröffentlichte Bild zeigt, hatte der Volksbund hauptsächlich junge

Mitglieder… Sie suchten v. a. Unterhaltungsmöglichkeiten bei den

sonntäglichen Zusammenkünften des Vereinss. Die meisten hatten – mit

einem Schulabschluß von 6 Elementar-Klassen – keinen blassen Schimmer

davon, welch verbrecherische Ideologie hinter der Hitler-Diktatur steckt.

2) Diese Daten sind als übertrieben anzusehen, da nach den 1948

zusammengestellten Namenslisten – die dem Autor 1998 zugänglich

wurden – gingen aus Tarian nur 18 freiwillige und 38 zwangsrekrutierte

SS-Soldaten hervor! Bei den Freiwilligen wurden nur die verzeichnet, die

damals noch lebten. Der Autor addierte die Gefallenen dazu, so kam er auf die 18.

Am 2. November trieb man aus Richtung Budapest eine

Marschkolonne mit jüdischen Deportierten durch

Tarian. Übernacht hat man sie in Scheuern untergebracht. Als in einer Scheune Feuer ausbrach, trieben

SS-Leute die Fliehenden zurück. Hierbei wurde ein

40jähriger Mann totgeschlagen und viele verletzt. (>

Mikonya, S. 71/72) Am 9. November hat man die im

Dorf ausgebildeten SS-Rekruten vereidigt.

> Am 16. Dezember hat der Volksbund 38 deutsche

Familien evakuiert (> Namensliste).

15

> Am Heiligabend besetzten die Sowjets das Dorf zum

erstenmal.

1945: Am 2. Januar warfen die Deutschen zwei Bomben

auf die Straßen bei der r. k. Kirche: Schäden an der

Kirche und am Pfarrhaus.

> Am 3. Januar eroberten deutsche Truppen Tarian

von den Russen zurück.

> Am 17. Febr. wurden 23 Tarianer Levente-Angehörige im Alter von 14-16 Jahren nach Komorn

gebracht, Anfang März von dort nach Deutschland.

17.-22. März russische Phosphor-Bombenangriffe auf

die Obergasse

> Am 22. März erfolgte die zweite Besetzung Tarians

durch die Rote Armee.

> Das im Zweiten Weltkrieg beschädigte große Kreuz

auf dem Neuen Friedhof ließ Familie Josef Schlegl

renovieren.

1946: 16. März: Beginn der Enteignung der Deutschen

(120 Familien mit 859 Personen waren davon

betroffen).

> Die Aussiedlung nach Deutschland war für Ende

März geplant, wurde aber nicht durchgeführt.

> Ansiedlung der »Telepeschen« aus verschiedenen

Orten (26 Familien) und aus Egerlövõ (Komitat Heves,

50 ref. Familien; > Namensliste)

1947: 28. August: Vertreibung der Kirner "Schwaben",

die Tarianer Ungarn wollten auch die hiesigen Deutschen aussiedeln lassen.

1948: Im April gab es eine erneute »Aussiedlungsdiskussion« in Tarian. Im Rathaus wurde die Namensliste von 2037 Deutschen ausge-hängt, die nach

Deutschland vertrieben werden sollten.

> Im Herbst wurden die Konfessionsschulen verstaatlicht.

16

> Im September erneute Zwangszusammensiedlung

der Deutschen im Dorf, um für die aus der Slowakei

übersiedelnden Ungarn Platz zu machen.

Ansiedlung der »Felvidéker« aus Szõgyén (h.

Svodin): 43 r. k. Familien. ( > Namensliste)

1949: Im Sommer wurden weitere 120 Tarianer

deutsche Familien enteignet.

> Die Kreditgenossenschaft haben sie von Tarian

nach Tatabánya verlegt.

> Im Sommer wurde die erste ständige Buslinie

zwischen Héreg-Tarján-Tatabánya eröffnet.

> Am 28. August wurde die LPG (Landwirtschaftliche

Produktions-Genossenschaft) gegründet. Ihre Zentrale

befand sich in der Dorfmitte, im ehem. Haus von

Johann Pertl.

> Im gleichen Jahr wurde das Tarianer Staatsgut

gegründet, welches das ehemalige Hobenlohe'sche

Gut von Turni und einen Teil des Tarianer sowie

Tolnauer Hotters einverleibte.

> Um die LPG und das Staatsgut mit Maschinen zu

versorgen, wurde am Dorfrand – im Kischtarian – eine

MTS (Maschinen- und Traktoren-Station) eingerichtet

(3 Hallen).

Die örtliche Blaskapelle wurde neu gegründet.

1950: Die Gemeindeverwaltung wurde ausgetauscht:

Den Posten des Obernotars und Richters hat man

abgeschafft. Der Ratsvorsitzende und -sekretär nahmen ihren Platz ein.

> Die Friseure hat man als erste in die HandwerkerGenossenschaft gezwungen. Ihr Geschäft wurde in

einem Nebenraum des Schmidt'schen Wirtshauses

eingerichtet (heute Hauptstraße 19).

Bau des Entbindungsheims in der Totiser Gasse

(1965 in ein Heim für behinderte Kinder umgewandelt;

17

> 1996). 1951: Die Tarianer »Bauerngenossen-schaft«

fusionierte mit denen der Nachbardörfer (Geretsch

Áfész).

> Im Sommer Baubeginn der neuen staatlichen

Volksschule, anstelle der alten r. k. Schule.

1952: Sept.: Eröffnung des Neubaus der zweistöckigen

Volksschule

> Im Hanfland wurden 80 Bauplätze mit einer Größe

2

von 1512 m vermessen.

> Im November wurde der Ortsteil "Nichtsbrot"

elektrifiziert.

1953: Herbst: Einweihung des neuen staatlichen

Kindergartens, anstelle früheren Schulmeisterhauses

(neben dem Pfarrhaus)

> Gründung einer sog. Handwerker-Genossenschaft

der Schuster. Die Werkstatt war in der heutigen

Hauptstraße Nr. 33.

1954: Im Hanfland wurden die zwei ersten Häuser

fertiggestellt (Hilpert und Utto).

1956: Am 9. November lieferten sich aus Budapest

kommende Aufständische mit sowjetischen Panzern

hinter Kirche ein Gefecht. Fünf junge ungarische Freiheitskämpfer starben dabei (> Namensliste).

> Im Herbst sind 30 deutsche Bewohner aus Tarian in

den Westen geflüchtet (> Namensliste).

1957: Zwischen der Untergasse und dem Entbindungsheim entstand ein neues Wohnviertel (Viola- / Veilchen-/ und Petöfi-Gasse.).

1958: In der Volksschule wurde der fakultative Deutschunterricht eingeführt. ("Muttersprachenunter-richt")

1959: Die Turnipußta wurde verwaltungsmäßig Tarian

zugeordnet.

18

> Seit Beginn der Kollektivierung wurden bis jetzt 90%

der ehemals freien Bauern zum Eintritt in die LPG

gezwungen.

1960: In den 60er Jahren wurde die Obergasse

verlängert; ebenso die rechte Seite der Hintergasse.

1962: Ende Oktober wurde in der Dorfmitte das neue

Kulturhaus (300 Sitzplätze) seiner Bestimmung übergeben.

1964: Aufgrund der Amnestie der Regierung konnten die

1956 in den Westen geflüchteten Tarianer zum erstenmal die Heimat besuchen.

1972: Zusammenschluss der LPGs von Tarian und Héreg

1973: Bau einer Trinkwasserleitung;

> Errichtung einer Filiale der Totiser Teppichfabrik im

Spanngaßl

1976/77: Bau der Großbäckerei ("Brotfabrik"): Am 20.

August 1977 wurde sie feierlich in Betrieb genommen.

Betriebsleiter war Josef Stegmaier (> 1991).

1977: Zusammenlegung der Gemeindeverwaltungen von

Tarian und Héreg Der "Gemeinsame Rat" mit Sitz in

Tarian existierte bis zum 31. Dez. 1990.

1980: Anfang der 80er Jahre: Renovierung der ref.

Kirche

1981: Im ehemaligen Haus der Familie Eipl Am Berg

wurde ein Dorfmuseum eingerichtet, welches 1982

eingweiht wurde.

1982: Die LPG von Tarian und Héreg wurde von der

Gyermelyer übernommen.

1985/86: große Renovierung der r. k. Kirche (neuer

Dachstuhl, Eternitplatten, Außenanstrich)

1986: Am 1. Januar wurde der Gemeindebauhof errichtet. Er hält die gemeindeeigenen Einrichtungen in

Stand.

19

> Bau eines ABC-Kaufhauses hinter r. k. Kirche

1989: Am 29. Oktober wurden die neuen Kirchenbänke

der r. k. Kirche eingeweiht, die in der örtlichen

Werkstatt von Andreas Bachmann angefertigt wurden.

1990: Ende September wurden die ersten freien Wahlen

nach dem Sturz des Kommunismus durchgeführt:

Zum ersten Bürgermeister der Gemeinde wurde

Stefan Fülöp jun. gewählt.

> Im Dezember wurde mit Hilfe des deutschen Staates

das Kabelfernsehen eingeführt und 1991 begann das

Dorffernsehen zu senden, 750 Wohnungen waren

angeschlossen.

> Turni wurde 1991 ebenfalls ans Kabelnetz angeschlossen.

> Am 18. Dezember wurden 300 Wohnungen ans

Telefonnetz angeschlossen.

1990/91: Eine Reihe von kleinen Einzelhandelsgeschäften

(Landbedarf,

Futtermittel,

Baustoffe,

Gemischtwaren) sind entstanden.

1991: Am 27. Januar nahm Tarian das St. Georgs

Wappen als Gemeindewappen an.

> 26. Apr.: Partnerschaftsvertrag mit der hessischen

Gemeinde Staufenberg und am 28. Apr. Einweihung

des Staufenberg-Parks hinter der r. k. Kirche.

> Im Juli wurde das erste Restaurant-Pension des

Dorfes "Sziget" (Insel) eingeweiht.

> Im Herbst stellte die Tarianer Brotfabrik ihre Arbeit

ein.

> Am 27. Juli verstarb Maria Martin, geb.Treszl, im

Alter von 102 Jahren. Kein anderer Einwohner Tarians

erreichte je so ein hohes Alter.

> Vorn 1. Juli bis 20. August wurde eine

Verbindungsstraße zwischen dem Wohngebiet im

Hanfland und der Hauptstraße (Rosenstraße und

20

Rákóczi-Str.; das Weiler-Haus in der Hauptstr. wurde

dafür abgerissen.).

> Im Schulgarten wurde eine Freilichtbühne, ein

Tennisplatz und eine kleine Gaststätte errichtet.

> Der Schweizer Unternehmer Urs Felder mietete das

ehem. Gebäude der Maschinen- und Traktoren-Station, wo er 9 Arbeiter mit Fahrrad-Montage beschäftigte. 1997 wurde der Betrieb eingestellt.

1992: Gründung des »Serpen-Team« Auto Motor Sportvereins.

> Im Februar begann der Bau der Abwasserkanalisation, Kosten pro Haus 50.000 Ft, zahlbar in

neun Jahren.(> 1994)

> Im Mai wurde der "Pußteßöli" an den österr.

Unternehmer Klaus Wippel verkauft, der einen

Metallbau-Betrieb errichten ließ, der im Herbst 1993 in

Betrieb ging.

> Der Tarianer Gewichtheber, Andreas Stark, nahm in

Barcelona (Spanien) an den XXV. Olympischen

Sommerspielen (25. Juli –

• Die Tarianer und Héreger LPG sind aus der

Gyermelyer ausgeschieden. Beginn der Entschädigung und der Privatisierung von Grund und Boden.

1993: Im Sommer wurde in der Wiese des Schulgartens

– in der Nähe der Freilichtbühne – aus Kalksteinen ein

Springbrunnen gebaut.

> Unterhalb des Kalvarienbergs wurde die erste

Autowaschstraße errichtet.

> Von den Sportlern des Serpen-Teams haben in

Ralley-Cross – 3. Division – Raymund Fülöp den 4.,

Anton Kranz (gleichzeitig hervorragender Handballer)

den 10. und Robert Speyer den 18. Platz belegt. In

der Landes-Mannschafts-Punktwertung erreichten sie

den 5. Platz.

21

1994: Im Sommer wurde der an Stelle des Schießplatzes der Arbeiter-Miliz mit dem Bau eines

ungarndeutschen Begegnungs- und Kulturzentrums

begonnen. (> 1995)

> Am Ende des Jahres wurde die Abwasserkläranlage südlich der Hanflandgasse fertiggestellt.

> Am 11. Dezember wurde zum zweiten Mal ein neuer

Gemeinderat und Bürgermeister (Stefan Fülöp) und

zum erstenmal eine deutsche MinderheitenSelbstverwaltung (Frau Klinger Theresia Werli, Stefan

Brunner, Georg Schneider) gewählt.

> Am 22. August wurde Tarian ans Erdgasnetz

angeschlossen. Bis Juli 1995 wurden 770 Privatwohnungen und 11 Betriebe an das Gasnetz angeschlossen.

1995: Im Frühjahr wurde die Jagdgesellschaft »ThomasStein« der Tarianer Landbesitzer gegrün-det. Sie

zählte 30 Mitglieder.

> Am 12. Juli nahm unter Leitung von Tibor Ruppert

der Tarianer Bürgerwehr Verein seine Arbeit auf. Die

25 Mitglieder zählende Gruppe plant in Zukunft

wöchentlich mehrere Kontrollgänge durchs Dorf, um

so die Autodiebstähle und Einbrüche einzudämmen.

> Am 12. Sept. kam es – im Beisein von hohen

Vertretern aus Bonn – zur feierlichen Einweihung des

Ungarndeutschen Jugendlagers.

1996: Im Januar hat der ortsansässige Fleischhackermeister Emmerich Palatin in der ehemaligen

Brotfabrik einen Lebensmittelmarkt eröffnet. Vorher

benutzte er das Gebäude schon als Lager.

> Der Tarianer Gewichtheber, Tibor Stark – der Neffe

von Andreas Stark, > 1992 – nahm im Juli an den

XXVI.Olympischen Sommerspielen in Atlanta (USA)

teil.

22

> Bürgermeister Stefan Fülöp wurde von Staatspräsident Árpád Göncz mit dem Goldenen Verdienstkreuz

der Republik Ungarn ausgezeichnet.

Veränderungen in der Siedlungsstruktur

Unsere Gemeinde mit seinen mehr als 2000 deutschen

Bewohnern zählt zu den Nationalitäten-Dörfern, aus

denen keine Vertreibung stattfand. Da die meisten von

ihnen in der Landwirtschaft tätig waren, wurde hier bis

Anfang der 50er Jahre eine ziemlich reine Form der uaMundart gesprochen. Umso erstaunlicher ist es für den

Besucher, wenn er feststellt, dass heute dort eine

Mischsprache gesprochen wird, wie man sie sich nicht

schlimmer vorstellen kann. Nach mehr als 40 Jahren

geht die Umgangssprache ins Ungarische über, so dass

man in sprachlicher Hinsicht folgende Phasen unterscheiden kann: Reine ua-Mundart > Mischsprache

(Mundart+Ungarisch) > nur Ungarisch (bei der jüngeren

Generation).

Die Gründe dafür sind mannigfacher Art. Einer der

wichtigsten Gründe ist u. a. die Zerstörung der

geschlossenen Siedlungsweise der »Schwaben«. Darauf

soll hier ausführlich eingegangen werden. Um die

Assimilierung der Deutschen zu beschleunigen, wurden

in den ersten Nachkriegsjahren auch in solchen

Gemeinden ungarische Familien angesiedelt, aus denen

keine Vertreibung stattfand.

Tarian zählte 1945 444 Häuser (bzw. Wohneinheiten).

Davon gehörten 387 (87,2%) deutschen Familien, dazu

kamen noch 7 Familien (1,6%), bei denen ein Partner

Ungar, der andere Deutscher war. Sie wohnten

zwischen den Deutschen ( > Namensliste der Haus23

besitzer 1944); da meistens die Frau eine Deutsche war,

sprachen auch ihre Kinder deutsch. Sie waren ähnlich

wie die »Schwaben« katholisch.

Reformierten Glaubens waren dagegen die eingesessenen Ungarn. Sie besaßen 40 Häuser (9%). Die

Zahl der öffentlichen Gebäude betrug 10 (2,6%). Am 16.

Dezember 1944 sind vor der herannahenden Front 38

deutsche Familien (145 Personen) vom Volksbund aus

Tarian evakuiert worden. Nur 15 Familien sind bis

Deutschland gelangt und dort geblieben. Die anderen

kamen bald wieder zurück. ( > Namensliste der

Evakuierten)

Nach Kriegsende

hat man die leerstehenden Häuser 7

einheimische ungarische Familien und

eine

kinderreiche

deutsch-ungarische

Familie eingewiesen.

( > Wer bekam wessen Haus?) Die übrigen leeren Häuser

sowie weitere, die

durch Enteignung von

Deutschen beschlagnahmt wurden, sind

1946 von 25 Familien

aus

verschiedenen

Gegenden des Landes (vor allem aus

Tatabánya) und 50 Familien aus Egerlövõ (Komitat

Heves) in Besitz genommen worden. (> Namensliste der

„Telepeschen“)

24

Im Frühjahr 1948 wollte man aus Tarian 2037

Deutsche nach Deutschland zwangsweise aussiedeln.

Es blieb aber nur beim Plan. Im Herbst des gleichen

Jahres wurden weitere 42 deutsche Häuser für

ungarische Umsiedler aus Szögyén/Slowakei geräumt.

(> Namensliste der Felvidéker) Weitere 9 deutsche

Häuser wurden ganz oder teilweise enteignet, um sie

einem öffentlichen Zweck (Post, Apotheke, Polizei usw.)

zuzuführen.

Ein Vergleich der Ortspläne von 1945 und 1949 zeigt,

dass Deutsche im Süden des Dorfes vor der Enteignung

weitgehend verschont geblieben sind. Der Grund liegt

darin, dass hier (vor allem „Am Nichtsbrot“) arme

"Schwaben" lebten. Sie wohnten gemischt mit ebenso

armen Ungarn. Im

Gegensatz zu den

wohlhabenderen

Ungarn

und

Deutschen,

die

getrennt wohnten. Der

Ortsplan von 1949

zeigt uns, wie die einst

geschlossene

Siedlungsweise

der

Deutschen

aufgehoben

wurde.

Dasselbe

geschah

auch

in

allen

deutschen

Nationalitäten-Gemeinden,

aus

denen

keine

Aussiedlung stattfand.

Anfangs gab es im

Zusammenleben der

25

Menschen verschiedener Herkunft, Sprache und Religion Schwierigkeiten. Die Spannungen haben im Laufe

der Jahre immer mehr nachge-lassen. Das engere

Zusammenleben von Deutschen und Un-garn führte zu

einem raschen Assimilier-ungsprozess. Glaubte man

lange Zeit, das Problem der nationa-len Minderheiten

ließe sich nur durch Aussiedlung lösen, so ist man heute

der Meinung, es löse sich durch Assimilierung von

selbst. Als nüchterner Beobachter rnuß man feststellen,

dass dies leider der Tatsache entspricht. So erfreulich

die Konzessionen auch sind, die den Ungarndeutschen

in letzter Zeit gemacht wurden, so ,traurig‘ ist das

Ergebnis. Man bekommt den Eindruck, dass die

Hilfsmaßnahmen zur Rettung der Ungarn-deutschen 50

Jahre zu spät eingeleitet wurden.

Vergleicht man die Zahl der deutschen Hausbesitzer

vor 1945 und 1949, sieht man, dass rund 31 % enteignet

wurden, während 17,5 % der einheimischen Ungarn ein

Haus erhalten haben. Bei der Beschlagnahme von

Ackerland waren natürlich noch mehr Deutsche betroffen

als bei den Häusern. Mangels Unterlagen kann man nur

mutmaßen über die Höhe der Landenteignung: Sie hat

bis 1949 an die 60–70 % betragen.

Wegen der Unsicherheit (übertriebene Propaganda

im Zusammenhang mit der westlichen Aufrüstung) und

des unguten Gefühls, anderen etwas weggenommen zu

haben, sind im Laufe der Jahre viele der angesiedelten

Ungarn aus Tarian wieder weggezogen. Manche gingen

aus Heimweh in ihre Geburtsorte zurück. Viele zogen in

die Nähe der Hauptstadt, nach Totis oder Tatabánya.

Von den 50 Egerlövöer Familien haben 27 (54 %) ihr

Haus verkauft und sind weggezogen. Ebenso handelten

23 (54,8 %) von 42 Szõgyéner Familien. Von den 25

26

ungarischen Siedlerfarnillen aus verschiedenen Gegenden haben 13 (52 %) ebenfalls Tarian verlassen.

Eine Mobilität ist indes aber nicht nur bei den

angesiedelten Familien festzustellen. Von den insgesamt

117 verkauften Häusern entfallen 44 auf Deutsche

(16,24 % aller deutschen Hausbesitzer von 1949) und 9

auf eingesesseneUngarn (19,15 % aller einheimischen

ungarischen Hausbesitzer von 1949).

Von den 119 enteigneten deutschen Hausbesitzern

haben bis Ende 1975 29 (24,37 %) ihr altes Haus

zurückgekauft. Weitere 67 deutsche Familien kauften

seit 1949 ebenfalls ein Haus. Insgesamt haben in Tarian

129 Häuser durch Kauf den Besitzer gewechselt

(manche sogar 2- bis 3rnal). Unter den Käufern sind die

"Schwaben" mit 74,42 % vertreten. Der Anteil

auswärtiger Zuwanderer liegt bei 17,83 % (23 Häuser).

Seit

den

60er

Jahren ist in Ungarn

auch

eine

starke

Zunahme von Neubauten zu verzeichnen. Bis

Anfang 1976 wurden in

Tarian insgesamt 277

neue Eigenheime gebaut. 217 (78,34 %) gehören davon Deutschen. Als nächststärkste Gruppe sind

zugewanderte „Ungarn“

(darunter befinden sich

auch Deutsche und

Slowaken) mit 38 Neubauten

(13,72

%)

vertreten. Dann folgen

27

mit 15 neuen Häusern (5,42 %) die eingesessenen

Ungarn. Ferner haben 5 Umsiedler aus Szögyén (1,8 %)

und 2 aus Egerlövö (0,72 %) ein neues Haus errichtet.

( > Verzeichnis der Neubauten)

Auffallend ist der relativ starke Zuzug von auswärtigem „Ungarn“. 23 haben sich ein altes Haus gekauft

und 38 ein neues gebaut! Als Hauptgrund hierfür muß

wohl die verkehrsgünstige Lage Tarians angesehen

werden. Die Industriestadt Tatabánya ist nur 7 km

enffernt. Die Busverbindungen dorthin, aber auch nach

Budapest, Tata/Totis und Esztergom/Gran sind gut.

Nicht zuletzt lockten wohl auch die schönen Bauplätze

und die gute Luft die Fremden an. Bemerkenswert ist,

dass viele der zugezogenen Ungarn (ähnlich wie die

Szögyéner aus der Slowakei) deutsche Familiennamen

haben. Bei vielen scheint es sich um magyarisierte

Schwaben zu handeln.

1976 gab es in Tarian 737 Häuser.Nimmt man die

444 von 1949 als 100 %, dann macht das 166 %, also

eine Zuwachsrate von 66 %. Während der Anteil der

"Schwaben" am Wohneigentum 1945 87 %, 1949 60 %

betrug, lag er 1976 bei 73 %. Wir sehen also eine

aufsteigende Tendenz. Der damalige Besitzstand war

folgender: Von den 737 Häusern gehörten 539

Deutschen (73,14 %), 58 einheimischen Ungarn (7,86

%), 16 Siedlern aus Egerlövö (2,17 %), 26 Umsiedlern

aus Szögyén (3,53 %), 7 1946 zugewanderten Ungarn

(0,95 %), 63 später zugezogenen Ungarn (8,55 %),

ferner gab es noch 28 öffentliche Gebäude (3,8 %).

Allgemein kann festgestellt werden, dass sich die

Wohnverhältnisse seit Kriegsende wesentlich verbessert

haben. Neben den Neubauten gibt es viele umgebaute

und modernisierte Häuser. Seit dem Bau der

Wasserleitung (1973) gibt es in vielen Häusern

28

Spültoiletten und Bäder*. Die Zahl der Wohnräume pro

Familie und ihre Einrichtung hat zugenommen bzw.

wurde verbessert. Trotz der für die Tarianer "Schwaben"

in wirtschaftlicher Hinsicht so positiven Zahlen muß man

feststehen, dass sie in sprachlicher Beziehung noch nie

in einer so großen Gefahr waren wie in der zweiten

Hälfte des 20. Jh.s. Der Dammbruch, der mit der

Zerstörung der geschlossenen Siedlungsweise herbeigeführt wurde, konnte bis heute noch nicht repariert

werden.

Die Einführung rein ungarischer Straßennamen,

Arbeit in einer Umgebung, wo nur ungarisch gesprochen

wird, eine Flut von Mischehen und vieles andere mehr

haben die Assimilation so sehr beschleunigt, dass sie

nicht mehr aufgehalten werden kann. Es sei denn durch

die Einführung von muttersprachlichen Unterricht auf

allen Ebenen.

* Ein enormer Fortschritt gemessen an den katastrophalen

hygienischen Verhältnissen im Dorf bis in die 60er Jahre:

Waschküche, Badezimmer, fließendes Wasser, Spültoiletten waren

den meisten nur dem Namen nach bekannt. Die kleine und große

Notdurft wurde nicht selten hinter den Mäststeigen verrichtet. Es war

schon als Fortschritt anzusehen, wenn im Hinterhof ein sog. „Reterat“

(Plumpsklo) vorhanden war …

Der innerörtlicher Bereich von Tarian

Tarian ist heute – wie die meisten Dörfer der Umgebung

– ein Mehrstraßendorf. Es liegt – zusammen mit dem

benachbarten Héreg – im zentralen Becken des

Geretsch-Gebirges. Die Mitte des Dorfes – rund um die

r. k. Kirche – liegt auf einer Höhe von 192-193 m NN.

Hier befindet sich eine Art Dorfanger, auf dem die Kirche

29

steht. In südöstlicher Richtung von ihr verläuft die

Hauptstraße.

Die Dorfentwicklung muß von hier ausgegangen sein.

Der Untergrund besteht aus mehreren Metern mächtigem Löss . In ihm konnten standfeste – mit

Natursteinen ausgemauerte Gewölbekeller unter den

Häusern errichtet werden. Eine Besonderheit stellen die

sog. unterirdischen Getreidespeicher in den einstigen

Vorgärten ("Gartl") auf beiden Seiten der Hauptstraße

dar.

1

Nach Josef Mikonya handelte es sich dabei um

kegelstumpfartigesenkrechte Schächte. Am oberen

Ende hatte der Schacht einen Durchmesser von 50-60

cm, am unteren 120 bis 150 cm. Die Tiefe betrug 350–

400 cm. Der Rauminhalt lag somit zwischen 5 und 7,4

3

m . Hier konnte der Getreidevorrat einer Familie sicher

vor Feinden und Feuer aufbewahrt werden. Vor der

Einlagerung wurde der Hohlraum mit Strohfeuer

getrocknet und von eventuellen Schädlingen befreit. Als

Deckel benutzte man rote Marmorplatten, die man zur

Tarnung von oben noch mit Erde zudecken konnte.

Wollte man der Grube Getreide entnehmen, stieg ein

2

Mensch ein und füllte die Säcke . Ähnliche Getreide30

speicher legte man 1929 beim Ausbau der Hauptstraße

3

von Tolnau frei.

Der bei der Ausschachtung der Grundmauern

angefallene Löss – im Volksmund „Lahm“ genannt –

wurde mit Spreu vermischt als Mörtel benutzt. Die sog.

Kotziegel zum Hausbau fertigte man ebenfalls aus Löss

und Spreu an. Die Dächer wurden mit dem Rohr der in

der Nähe befindlichen Sumpfgebiete gedeckt. Die sog.

Langhäuser stehen senkrecht zur Straße. Die Hoffenster

und Türen blicken nach S – in Richtung Sonne. Die

Rückseite – Grundstücksgrenze zum Nachbarn – war

von der Sonne abgewandt.

Am unteren Ende der Hauptstraße wohnten die

eingesessenen Ungarn, am oberen die deutschen

Einwanderer.

Mit der allmählichen Zunahme der Bevölkerung in der

2. Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde die breite

Hauptstraße in Richtung NW verlängert. So entstand die

Obergasse (Ouwakosn, Felsõ utca, h. Jókai Gasse). Sie

wurde nicht mehr ganz so breit angelegt wie die

Hauptstraße, aber immer noch etwa 20 m breit. Ebenso

breit ist – hinter der Kirche von SW kommend senkrecht

auf die Hauptstraße stoßende – Untergasse (Undakosn,

Vadász utca).

Sie liegt ca. 9 m tiefer als die beiden anderen

Gassen. Ist also im Untergrund schon feuchter. Zwei

Wassergräben fließen unter sie hindurch. Der eine in der

Mitte, der andere am Ende. Hier befand sich einst ein

Forsthaus – Restgebäude davon befinden sich hinter der

Pension "Sziget". Der ungarische Name der Gasse

(Vadász utca: Vadász = Jäger, Förster) ist darauf

zurückzuführen.

Bis Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts gab es

hier rechts der Straße einen großen Ziehbrunnen –

31

direkt gegenüber dem Haus der Gesundheit. Vor diesem

bohrte man in den 40er Jahren einen artesischen

Brunnen – vom Volk als »Wedöprunna« genannt, nach

dem ungarischen Namen "Védõház" für das Haus der

Gesundheit. Das sog. "Wedöwossa" erfreute sich bei der

Dorfbevölkerung großer Beliebtheit, da es – im

Gegensatz zu dem kalkhaltigen harten Wasser der

übrigen Brunnen – weich war, und somit gut geeignet

zum Kochen und Waschen. An Samstagnachmittagen

entstand vor dem artesischen Brunnen großes

Gedränge, die Leute fuhren mit ihren Pferde- und

Rindergespannen vor, um in großen »Standern« das

begehrte Wasser heimzufahren. Anfang der 70er Jahre

unseres Jahrhunderts stellte sich heraus, dass das

"Wedöwasser" bakterienverseucht ist, deshalb wurde

der Brunnen von den Behörden geschlossen.

Im oberen Teil der Untergasse – in der Höhe des

Rochus-Denkmals – mündet die Hintergasse (Hindakosn, Hátsó utca, heute Ady-E.-Gasse) ein. Sie verläuft

parallel zur Obergasse, ist aber viel schmaler als diese.

Die Baugrundstücke sind viel kleiner. Die Gärten der

linken Häuserreihe grenzen an einen Wassergraben, der

seinen Ursprung – z. T. – im Teichtl (ung. Szúnyog tó)

hat. In Richtung Totis baute man eine Abzweigung der

Hintergasse. 1945 gab es hinter der Kapelle nur noch 4

Häuser. Im Kischtarian (h. Kiskert- oder KleingartenGasse) standen damals links und rechts jeweils 2

Häuser. Zunehmend wurden im 19. Jh. Bauplätze

erschlossen, die entweder wegen hohen Grundwasserstandes oder Hügel in der Anfangsphase der

deutschen Besiedlung gemieden wurden.

So wurde am unteren Ende der Hauptstraße die

Senke – heute Móricz-Zsigmond-Platz – und die Löss

hügel rund um den Friedhof (Am Berg) erst spät bebaut.

32

Da sich hier ärmere Leute ansiedelten, sind heute noch

die Grundstücke sehr klein. Die ebenerdigen Häuser

stehen dicht gedrängt. Manche Familien wohnten bis

1945 gar in Höhlen, der 4–5 m hohen senkrechten

Lösswände. Von Süden betrachtet, kann man

nordwestlich des Friedhofs vier unterschiedlich hoch

liegende besiedelte "Terrassen" erkennen.

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts

wurde das Dorf im Westen erweitert. Die Untergasse

wurde in Richtung Tatabánya fortgeführt. So entstand

die »Neue Welt« (ung. Új világ und Új telep). In den 20er

Jahren wurden in der heutigen Linde- und PfadfinderGasse mit FOKSz-Kredit etwa 50 Häuser gebaut.

Auch hier wohnten entweder Arbeiter-Bauern oder

Häusler, so dass die Baugrundstücke kleiner sind als in

der Dorfmitte. In den tiefergelegenen Straßen (Cserkész

oder Pfadfinder-Gasse u. a.) steht das Grundwasser so

hoch, dass man unter den Häusern keine Keller

errichten konnte.

Solang es nicht in jedem Hof einen Radbrunnen gab,

waren die öffentlichen Brunnen auf Plätzen und Straßen

von großer Bedeutung. In der Hauptstraße – vor dem

Haus von Johann Pertl (heute Haus-Nr. 20a) – existierte

bis in die 50er Jahre ein Radbrunnen. Ferner gab es in

der Obergasse bis in die 30–40er Jahre des 20.

Jahrhunderts in bestimmten Abständen mitten auf der

Straße 4 Brunnen. Sie wurden vor dem Zweiten

Weltkrieg zugeschüttet. Die nachsackende Erde zerstört

heute noch die Asphaltdecke an den betreffenden

Stellen. In weniger breiten Straßen, wie z. B. in der

Hintergasse, grub man Brunnen zwischen Straße und

Gehweg.

An der Straße nach Héreg – im Spann-Gassl –

existierte unweit der Brücke bis in die 60er Jahre

33

unseres Jahrhunderts ein Ziehbrunnen. Hier konnten die

Bauern bei der Heimkehr vom Hotter ihre durstigen

Haustiere tränken.

Die Obergassler holten an heißen Sommertagen

Gießwasser aus dem Spann-Gassl-Brunnen. Auf dem

heutigen Móricz-Zsigmond-Platz gab es auch einen

öffentlichen Ziehbrunnen, ebenso in der Senke unterhalb

des ref. Friedhofs und der Kellerreihe an der Straße

nach Witschke. Diesen nannte man Zigeuner-Brunnen,

weil sich hier die "Wosnzigeina" – ähnlich wie im SpannGassl – bei ihren Wanderungen durchs Land einige Zeit

aufhalten durften. Für die Bewohner des Nichtsbrot gab

es auf der Ost-Seite des kath. Friedhofs einen

Radbrunnen. Die Tiefe des jeweiligen Brunnens hing von

seiner Höhenlage ab: In 183 m Höhe war er nur 2–3 m,

in 193 m Höhe 10 und mehr m tief.

Mit der Einschränkung der privaten Viehhaltung und

dem Bau einer Wasserleitung (1973) verloren die

innerörtlichen Gemeinschaftsbrunnen ihre Bedeutung

ganz. Sie wurden nach und nach zugeschüttet. Nach

Ausbau eines Freizeitzentrums im Wiesengrund des

Schulgartens, nahe der Gaststätte „Fehér Holló“ (Weißer

Rabe), ließ die Gemeinde 1993 einen NatursteinSpringbrunnen errichten.

34

Der Friedhof der Katholiken befand sich anfangs – als

die Deutschen angesiedelt wurden – vermutlich an der

Stelle der heutigen Schule, d. h. in unmittelbarer Nähe

der Kirche. Dafür sprechen zwei Gründe: Erstens fand

man 1951 beim Neubau der Schule beim Ausschachten

des Kellers zahlreiche Knochenreste und sogar einen

Goldring; zweitens ist es auch in Deutschland Sitte, die

Friedhöfe nahe bei der Kirche anzulegen (Kirchhof).

Nach Josef Mikonya soll sich der nächste katholische

Friedhof unterhalb des Kalvarienberges befunden

haben. Diese Auffassung bestätigt das 1997 zum

Vorschein gekommene Dokument von Pfarrer Drághfy

aus dem Jahre 1858.

Als dieser auch ganz belegt war, legte man am SO-Ende

des Dorfes (Am Berg) den heutigen Alten Friedhof an.

Gegen diese Auffassung sprechen zwei Grabsteine

(siehe bei den Bildern!) – der eine aus 1789, der andere

aus 1834. Danach hat man den Alten Friedhof schon vor

und nach der Gründung des Friedhofs unter dem

Kalvarienberg (1858) benutzt. Dahinter befindet sich seit

je her der reformierte Friedhof. Der Alte Friedhof war bis

zum Eingangstor im Jahre 1906 ebenfalls voll belegt.

Der Neue Friedhof – oberhalb des alten – wurde ab

1907 als Begräbnisstätte der Deutschen eingeweiht, und

vom hinteren Ende beginnend – auf der rechten Seite

mit Erwachsenen, auf der linken mit Kindern – belegt. In

den 60er Jahren ,erreichte‘ die Erwachsenen-Seite das

vordere Ende an der Straße. Danach begann man die

Gräber auf der Kinderseite von vorn nach hinten

anzulegen. Bald werden die Gräber bis zu den

Kindergräbern reichen. Ende des Jahrtausends muß

man wahrscheinlich mit der Neubelegung des Alten

Friedhofs beginnen. In der Mitte der Kinderparzelle

befindet sich das Kriegerdenkmal – errichtet ca. 1948 –

35

für die Tarianer Gefallenen des Zweiten Weltkrieges

Hier wurden auch die 42 deutschen Soldaten zur

ewigen Ruhe gebettet, die 1944/45 in Tarian fielen.

Leider sind nur 4 namentlich bekannt: August Hermann

Gren (aus Altenkirchen/Westerwald), * Mahlert, 14. Juli

1907 – † 7. März 1945; Herbert Scholz, * 27. Juli 1921 –

† 4. Febr. 1945; Ufz. Johann Bamilik 1916–1945; Walter

Schubert 1925–1945.

Vorübergehend beerdigte man hier auch die fünf

Opfer der Revolution vom Herbst 1956. Die in der

Gemeinde gefallenen Sowjetsoldaten haben ihr

Gemeinschaftsgrab rechts am Eingang des Neuen

Friedhofs. Ihrer gedachte man jedes Jahr mit einer

offiziellen Kranzniederlegung am »Tag der Befreiung«,

am 4. Apr. Der übrigen Opfer des Krieges durfte nicht

gedacht werden, weil sie als Feinde des Kommunismus

starben.

Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden die

Toten – mangels Leichenhalle – in der vorderen Stube

ihres Wohnhauses aufgebahrt. Die Leiche wurde am

Tag der Beerdigung (Leicht) auf – von 2 Pferden

gezogenen – „Totenwagen“ auf den Friedhof gefahren.

Mit diesem Totenwagen – der in einem Häuschen an der

Héreger Str. untergebracht war – werden bis heute die

Toten zum Grab gefahren. Erst danach wurde das von

der Gemeinde erneuerte und vergrößerte »Totenhäusel«

am hinteren Ende des Alten Friedhofs gemeinsam mit

den Reformierten genutzt.

1996 baute man eine neue Leichenhalle am Eingang

zum Alten Friedhof. Diese moderne Einsegnungshalle

sucht ihres gleichen weit und breit!

36

Das Gerecse-Gebirge

Der Gerecse (Geretsch) ist ein Teil des Transdanubischen Mittelgebirges. Er ist die nordöstliche

Fortsetzung des Schildgebirges (Vértes). Von diesem ist

der Gerecse nur schwer abzugrenzen. Als die

Geographie noch »in Kinderschuhen steckte«, zählte

man einen großen Teil des Gerecse zum Vértes. Darauf

deuten auch die Namen mancher Ortschaften (Vértestolna, Vértesszölös).

Die Abgrenzung des Gerecse wird heute

folgendermaßen vorgenommen: Im Westen gegen den

Vértes (Schildgebirge) durch die Tata-Bicsker (Totis–

Witschker) Verwerfungslinie (Hauptstrecke der Eisenbahn), im Norden durch die Donau, im Osten gegen den

Pilis durch den Dorog-Piliscséver Graben und im Süden

gegen das Ofner Bergland durch das Schambeker

2

Becken. Das so abgegrenzte Gebiet ist an die 600 km

groß.

Der Geretsch ist ein ungefaltetes Schollengebirge von

unterschiedlicher Höhe. Das eigentliche Gebirge besteht

aus zwei Ketten, die von Tatabánya aus in nordöstlicher

bzw. in nord-ost-östlicher Richtung verlaufen. Letztere ist

die namensgebende Hauptkette. Senkrecht zu dieser

verlaufen niedrigere Höhenzüge in südlicher Richtung.

Während die zwei Gebirgsketten nach Osten bzw.

Süden steil abfallen, dachen sie sich gegen Norden –

zur Donau hin – allmählich ab. Der höchste Punkt ist der

634 m hohe Gipfel "Gerecse",der nördlich von Héreg

liegt. Das Gebirge ist im Osten stark abgesunken. Hier

findet man nur einige höhere Berge (z.B. bei Bajót und

Heiligenkreuz). Der östlichste Berg ist der 456 m hohe

"Nagy Gete" (Großer Geißberg)

37

zwischen Tokod und Dorog. Der zwischen Tarian und

Witschke liegende Gipfel "Nagy Somlyó" (Großer

Schaumloch; 448 m ) ist der fünfthöchste Punkt, von

dem man bei klarem Wetter den Johannis-Berg (529 m)

bei Budapest sehen kann. Südlich des Schaumlochs

findet man nur noch kleinere Berge und Hügel, die zum

Schambeker Becken überleiten.

Erdgeschichtliche Vergangenheit

Der Untergrund des Transdanubischen Mittelgebirges

besteht aus Gesteinen des paläozoischen (Paläozoikum

= Erdaltertum) Grundgebirges, welches gegen Ende des

Erdaltertums allmählich abgesunken ist. Infolge des

Sinkens wurde ein großer Teil des heutigen Ungarns

vorn Meer überflutet; nur einige Inseln ragten noch aus

den Fluten.

Im Laufe von Jahrmillionen lagerten sich im Erdmittelalter (Meso-zoikurn) aus tierischen Resten und von

Flüssen mitgeführten Sedimenten die Gesteinsschichten des Gerecse und der benachbartem Mittelgebirge

ab. In der Trias, der ältesten Formation des Mesozoikums (Beginn vor 185 Millionen Jahren, Dauer 30

Millionen Jahre), wurden die den größten Teil des

Gerecse ausmachenden Kalksteine (Dach- und Wettersteinkalke) und Dolomiten abgelagert. Heute werden die

Kalksteine in riesigen Steinbrüchen abgebaut.

38

In Tatabánya wurde aus ihnen Zement, Kalk, Karbid

und in Lábatlan an der Donau Zement hergestellt. Im

Inneren des Geretsch, wo es keine Industrie gibt,

werden aus den zerkleinerten Steinen Landstraßen

gebaut und instandgehalten. Im Jura (Beginn vor ca. 195

Millionen Jahren, Dauer 35 Millionen Jahre) entstand der

berühmte „rote Marmor“ des Gerecse. Hier handelt es

sich ebenfalls um Kalksteine, die in der mittleren

Formation des Jura (Dogger = brauner Jura, von vor 172

bis 162 Mio. Jahren vor heute) im Meer abgelagert

wurden. Der „rote Marmor“ liegt über den TriasSchichten und ist nur in der Hauptgebirgskette – westlich

39

und nördlich von Héreg – zu finden. Wegen der

leichteren Zu-gänglichkeit von Norden wird das rote

Gestein in der Nähe der Orte Tardos, Piszke und Süttö

gebrochen.

Schon in der Zeit König Matthias Corvinus' (1443 bis

1490) wurde der rote Marmor in großen Mengen

abgebaut und als Baustein verwandt. Die Treppen und

das Geländer sowie der Brunnen im Hof der Visegráder

(Plintenburger) Burg des Königs wurden aus diesem

Gestein angefertigt. Auch in späteren Jahrhunderten

benutzte man es gern als Baustein. Manche in der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Jakob Fellner

gebauten Denkmäler (so die Große Kirche von Totis, die

Kirche von Tarian u. a.) sind mit rotem Marmor verziert.

Bis in unsere Tage findet das rotbraune Gestein eine

vielfältige Verwendung: Als Grabstein, Tür- und

Fensterumrahmung, Treppen und Treppengeländer und

als Gehwegplatten.

40

In der Kreide (letztes Zeitalter des Erdmittelalters; es

begann vor ca. 120 Millionen Jahren und dauerte 60

Millionen Jahre) wurden in unserem Gebiet die KreideSandsteine und Mergel abgelagert. Kreidezeitliche

Mergel und im Süßwasser abgelagerte Kalksteine sowie

41

Jura-Kalke gibt es südlich von Lábatlan am Kis-Bersekhegy. Die weißen Sandsteine sind ziemlich weich und

lassen sich mit einer Holzsäge gut schneiden. Die

Bauern fertigten aus ihnen früher Tor- und Zaunpfähle

an. Manchenorts wurden aus ihnen auch Grabsteine

hergestellt.

Bemerkenswert ist, dass am SW-Rand - im N und O

von Tatabánya - neben Trias-Kalksteinen auch Kalke

aus dem Eozän anzutreffen sind, so z. B. am

Kalvarienberg und Keselö-hegy. Gegen Ende des Jura

begann sich das Gebiet langsam über den

Meeresspiegel zu erheben. An manchen Stellen des

Gebirges sind heute noch die Spuren der damaligem

Brandung der Meereswellen zu erkennen. Die

Heraushebung, die sich in der Kreide und im Tertiär

fortsetzte, ist auf die eurasische Gebirgsbildung

zurückzuführen. In dieser Zeit fand auch die Alpen- und

Karpaten-Auffaltung statt. Infolge der großen Unruhe im

Erdinnem sind die vorher zusammenhängenden Teile

des Transdanubischen Mittelgebirges auseinandergebrochen. Dabei wurden die waagrecht liegenden

Gesteinsschichten schiefgestellt (dies ist in TatabányaÚjváros u. a. gut zu sehen).

Im älteren Teil der Erdneuzeit, im Tertiär (es begann

vor 60 Mio. und endete vor 1½ Mio. Jahren), sind

manche Stellen des Gerecse weiter gehoben, andere

gesenkt oder schräggestellt – stellenweise auch

verbogen – worden. In den seichten Buchten des

Meeres entwickelte sich infolge der günstigen

Lebensbedingungen (warmfeuchtes Klima) eine üppige

Pflanzenwelt, aus der im Eozän und Oligozän (Anfang

des Tertiärs, vor ca. 48–40 Mio. J.) die Braunkohlen des

Tatabánya-Oroszlányer

und

des

Dorog-Tokoder

Beckens anstanden.

42

Versuchsbohrungen 1979/80 ergaben, dass Braunkohle auch im Becken von Tarian – im Inneren des

Geretsch-Gebirges – entstanden ist. Von Tatabánya, wo

die Abbaubedingungen immer schwieriger wurden,

verlagerte man schon damals den Bergbau ans S-Ende

des Tarianer Beckens, nach Csordakút. Im Tarianer

Ortsteil Neue Welt soll die Kohle nur in 35 m Tiefe

liegen. Wegen der Energieknappheit sollte hier ein

Braunkohlentagebau entstehen.

Am Aufbau dieser Kohlenlager sind vor allem

tropische und subtropische Pflanzen in sehr reicher

Artenzahl vertreten (Palmen, Zimt- und Kampferbäume,

Sumpfzypressen, Mammutbäume, Kastanien, Eichen,

Kiefern). Die dichte Vegetation der Buchten kam infolge

langsamen Sinkens oder einer plötzlichem Verschüttung

(Erdrutsch) unter die Erdoberfläche, wo sie unter

Luftabschluß und unter hohem Druck verkohlte.

Wie aus Funden in der Nähe von Tokod hervorgeht,

wurde hier schon in der Römerzeit Kohle im Tagebau

abgebaut und zum Heizen von kleinen Schmelzöfen und

Wohnhäusern benutzt. Man nimmt an, dass das hiesige

römische "Industriegebiet" bis ins 4. Jahrhundert n. Chr.

existierte.

Danach ist die Kohle wieder in Vergessenheit

geraten. Erst im 18. Jahrhundert begann man erneut mit

dem Abbau. Der aus dem Ruhrgebiet eingewanderte

Bergmann Anton Rückschuß hat 1780 in der Gemarkung

von Tscholnok mit dem fachgerechten Bergbau

begonnen. Gleichzeitig sorgte er auch für Abnehmer, die

er in Pest fand.

Im Westen des Gerecse begann die Ausbeutung der

reichen Kohlenlager erst ziemlich spät. Bei der Entdeckung der auf 200 Millionen Tonnen geschätzten

Tatabányaer Kohlenlager hat sich der Geologe Ludwig

43

Roth besonders verdient gemacht. Dank seiner unermüdlichen Forschertätigkeit konnte der Bergbau in der

Grube "Síkvölgy" 1896 beginnen. Die Kohle wurde in

Tatabánya wie in Dorog zur Grundlage der Industrie, die

heute den meisten Menschen dieses Gebietes Arbeit

und Brot gibt. Nur wenige sind sich dessen bewußt, dass

der Grundstein für ihre heutige Existenz vor vielen

Millionen Jahren gelegt wurde.

Gegen Ende des Tertiärs hat sich das Pannonische

Meer, welches einst ganz Transdanubien bedeckte,

allmählich zurückgezogen. Es hat eine mächtige

Tonschicht zurückgelassen. Sie wird als PannoniaSchicht bezeichnet. Am Westrand des Gerecse, in Totis,

werden aus dem Ton Brennziegel hergestellt.

Die heutigen Oberflächenformen des Mittelgebirges

sind bereits vor etwa 1 Mio. Jahren entstanden. Im

Eiszeitalter, welches vor ca. 1½ Mio. Jahren begann und

44

vor 16 000 Jahren endete, wurde die Pannonia-Schicht

von einer mächtigem Lössdecke überzogen, die im

Gerecse bis zu 10 m mächtig ist. Die vom Wind

transportierten feinsten Staubteilchen haben sich an den

Hängen des Geretschs abgelagert. Im Süden von Tarian

u.a. bildet er Steilwände, in die Weinkeller und

Höhlenwohnungen gebaut wurden. Die im Volksmund

als »Lahmgstetten« bezeichneten Löss gruben lieferten

wertvolles Baumaterial: Mit Spreu vermischt fertigte man

daraus »Kotziegel« an. Aus denen das Mauerwerk der

Bauernhäuser errichtet wurde. Der angefeuchtete

»Lehm« wurde auch zum Verputzen von Mauern

benutzt. Auf dem gelben Löss bildete sich fruchtbare

Schwarzerde. Auf ihr wächst heute u. a. Wein und Obst.

Während der Eiszeiten, in denen das nordeutsche

Tiefland, das Alpenvorland und die Alpen von einer

dicken Eisdecke bedeckt waren, war unser Gebiet

eisfrei. Wegen der niedrigem Temperaturen konnten hier

nur anspruchslose Polsterpflanzen und niedrige

Sträucher existieren. Nur in den Zwischeneiszeiten,

deren Klima dem heutigen ähnlich war, konnten sich

Laubbäume und andere, höhere Pflanzen ausbreiten.

Am Ende der letzten Eiszeit vor ca. 16 000 Jahren

begann sich die heutige Pflanzendecke auszubilden.

Heimat des Vormenschen

Der Mensch hat früh die günstigen Lebensbedingungen

(fischreiche Bäche und Seen, wildreiche Wälder und

Kalksteinhöhlen) des Geretsch erkannt. Er ist in dieser

Gegend bereits in der Altsteinzeit (ca. 650 000 bis 12

000 v. Chr.) anzutreffen. Dies geht aus den Funden von

Vértesszölös am Westrand des Gerecse hervor. In den

60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde dort eine auf

450.000 Jahre geschätzte menschliche Siedlung mit

45

Knochenresten von Wölfen, Hirschen, Bären, Löwen

usw. entdeckt. Auf Grund seines Körperbaus und seines

Alters wird der Mensch von Vésrtesszölös zu den

Vormenschen gerechnet. Wegen seiner Einmaligkeit in

Europa ist dieser Fund in kurzer Zeit berühmt geworden.

Von 1909 bis 1911 entdeckte man in Totis ca. 250 000

Jahre alte vormenschliche Reste. In der letzten Eiszeit

lebte im Geretsch noch das Mammut.

Auf Grund zahlreicher Funde aus der Alt-, Mittel(12.000 bis 4000 v. Chr.) und Jungsteinzeit (4000 bis

1800 v. Chr.) sowie der Bronze- (1800 bis 800 v. Chr.)

und Eisenzeit (ab 800 v. Chr.) kann angenommen

werden, dass es sich hier um eines der ältesten europäischen Siedlungsgebiete handelt.

Völkisches Mischgebiet

Vor Christi Geburt lebten hier die Illyrer und Kelten. Zu

Beginn unserer Zeitrechnung wurde das Gebiet von den

Römern besetzt. Anfang des 5. Jahrhunderts finden wir

hier die Hunnen. Danach folgten die Langobarden, die

Ostgoten und die Awaren. Im 9. Jahrhundert herrschten

in dieser Gegend die Slawen. 896 erfolgte die

Landnahme der Magyaren. Nach der Vertreibung der

Türken Ende des 17. Jahrhunderts war das Gebiet des

Geretsch weitgehend entvölkert. Die Großgrundbe-sitzer

(v. a. die Familie Esterházy) riefen deutsche und

slowakische Siedler auf ihre Güter.

Ähnlich wie zur Zeit der Völkerwanderung ist das

Gebiet auch heute noch ein völkisches Mischgebiet.

Neben den genannten Nationalitäten trifft man in

manchen Dörfern auch seßhaft gewordene Zigeuner an

(z. B. Héreg). Ungarische, deutsche und slowakische

Gemeinden liegen hier eng beieinander. Die Menschen

verschiedener Muttersprache und Herkunft haben sich –

46

sofern sie nicht von ,oben‘ aufgehetzt wurden – immer

gut verstanden. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg

haben die nationalen Minderheiten viel von ihrer Identität

eingebüßt.

Fußwanderung durch den Gerecse

Wer diese Landschaft richtig kennenlernen will, der muß

1

– mit einer Wanderkarte in der Hand – abseits von den

Verkehrswegen ihre Schönheiten suchen. Am besten

beginnt man mit der Wanderung in TatabányaUntergalla. Auf dem Berg über dem Stadteil Tb.-Újváros

kann man schon von weitem ein großes Vogeldenkmal

erkennen. Es wurde anläßlich der Mil-lenniumsfeier 1896

errichtet. Der sogenannte Turul ist der Vogel der

altungarischen Sagenwelt. Die ausgestreckten Flügel

haben eine Spannweite von mehr als 14 m, das

Árpáden-Schwert in den Krallen des Vogels ist 12,5 m

lang.

Von hier oben hat man eine schöne Aussicht auf

Tatabánya, auf das Schildgebirge und in Richtung Totis.

Man sieht auch die slowakische Gemeinde Vértesszölös,

in deren Nähe die Skelettreste des ältesten Europäers

gefunden wurden. In der Nähe des Turuls befindet sich

die Höhle "Szelim" und eine weitere kleine Höhle. Beide

sind durch paläontologische Funde berühmt geworden.

Nach der Sage sollen die Türken hier die Männer der

Umgebung ermordet haben. Dies ist aber nur Gerede, in

Wirklichkeit sind die Knochenreste viel älter.

Vom Turul-Denkmal aus wandern wir nach Osten.

Der Weg führt uns über tiefeingeschnittene Hohlwege

durch schier unendliche Laubwälder, die nur hier und da

durch

Lichtungen

mit

einsamen

Forsthäusern

unterbrochen sind. In den stillen Bächen verbirgt sich

unter Steinen der begehrte Flußkrebs. Einige Kilometer

47

von unserem Ausgangspunkt entfernt befindet sich ein

Wildreservat, in dem Anfang der fünfziger Jahre Mufflons

(Wildschafe) ausgesetzt wurden.

Am Fuße des Pes-kõ-Berges (401 m) gab es einst

inmitten einer kleinen Obstplantage ein Pfadfinderheim

(cserkészház). Vor dem Zweiten Weltkrieg stand dieses

Haus den Pfadfindern zur Verfügung. Danach diente es

als Lagerhaus für das Staatsgut von Tarian, schließlich

fiel es zusammen und die Plantage verwilderte. In der

Nähe wurde aus Kalksteinen auch Kalk gebrannt.

Der Aufstieg zur Peskö-Höhle ist ziemlich schwer.

Oben angelangt, wird man für die Mühe durch die

herrliche Aussicht nach Süden reichlich belohnt. Von

hier kann man bei klarer Sicht den ganzen südlichen Teil

des Gerecse-Gebirges überblicken. Am nächsten liegt

die deutsche Mehrheits-Gemeinde Tarian. In großen

Rodungs-inseln liegen die ehemaligen Herr-schaftsgüter

Tornyópuszta, Tükrös-puszta und Gyarmatpuszta sowie

eine Reihe Einzelhöfe (tanya). Wo einst schmale

Ackerparzellen zu sehen waren, liegen heute große,

einheitlich bestellte Tafeln. Nach dem Wechsel von der

Streifen- zur Blockflur zwischen 1950 und 1990,

entstand durch die Auflösung der Staatsgüter und LPGs

infolge Reprivatisierung des Bodens eine neue kleinere

Blockflur.

Wer das Vértes-(Schild-)Gebirge kennt, dem wird

auffallen, dass es im Gerecse keine Burgen gibt. Der

Grund dafür ist in der Verkehrsfeindlichkeit des letzteren

zu suchen. Die großen Verkehrswege nach Westen

führen durch die leicht passierbaren Senken des Vértes.

Im Mittelalter wurden sie durch Burgen geschützt.

In der Pes-kõ-Höhle haben sich nach der Sage die

Bewohner von Tarian vor den Türken versteckt. Sie

sollen entdeckt und hingerichtet worden sein. Da es sich

48

um eine kleine Höhle handelt, ist diese Annahme zu

bezweifeln. Geht man vom Pes-kö aus die sanfte

Abdachung nach Norden, kommt man in die kleine

deutsche Gemeinde Vértestolna (Tolnau). Etwa zwei

Kilometer entfernt liegt das slowakische Dorf Tardos.

Von hier gelangt man ohne viel Mühe zu den

Steinbrüchen, wo der "rote Marmor" abgebaut wird. Das

Gestein liegt in dicken Platten übereinander.

Auf dem höchsten Punkt des Gebirges, dem

Gerecse-Gipfel (634 m), angelangt, bietet sich auf das

silberne Band der Donau, in Richtung Slowakei und Pilis,

eine herrliche Aussicht. Hier gibt es ebenfalls eine ganze

Reihe von

Höhlen und unterirdischen Bächen, deren Wasser zur

Donau fließt. Dies wurde mit Hilfe von Färbversuchen

festgestellt.

Wie sind die Höhlen entstanden? Das meiste Niederschlagswasser versickert im klüftigen Kalkstein. Der Kalk

wird vom Sickerwasser allmählich aufgelöst, die Spalten

werden zu weitverzweigten Höhlen erweitert. Am

Fuße des Berges liegt das ungarische Dorf Héreg.

Von hier ist eine andere ungarische Ortschaft, Bajna

(Weina), etwa sieben Kilometer entfernt. Weina ist die

Heimat des "Teufelreiters" Graf Moritz Sándor. Er war

der Schwiegersohn Mettemichs. In der Dorfmitte steht

noch das sog. Metternich-Kastell. In der Zeit des

Kommunismus wurde es total ruiniert. Der tollkühne

Reiter hat allerlei Kunststücke vollbracht, mit denen er

die Bewohner von Weina und Umgebung sowie von

Budapest und Wien in Erstaunen versetzte. Dabei zog er

sich so schwere Verletzungen zu, dass er zwei

Jahrzehnte bettlägerig war. Bis zu seinem Tode 1878

war er ein Pflegefall. Sein Grab befindet sich in der

Kapelle von Gyarmatpuszta.

49

Von Bajna gelangt man über eine Straße nach

Péliföldszentkereszt (Heiligenkreuz), dem weitbekannten

Wallfahrtsort. In der Nähe liegt der "Öreg-kõ-Berg", in

dem sich eine 35 rn lange Höhle befindet. Aus ihr

wurden zahlreiche vorgeschichtliche Knochenreste und

Gegenstände geborgen, die auf eine steinzeitliche

Besiedlung schließen lassen. In dem benachbarten Bajót

befindet sich eine gotische Kirche aus der Zeit der

Árpáden, die später im Barockstil umgebaut wurde. Von

Heiligenkreuz, das noch mit Wäldern umgeben ist,

gelangt man über das Gehöft Orisáp in das trostlose

Industriegebiet von Dorog und Tokod. Von dem kahlen

456 m hohen "Nagy Gete" (Großer Geißberg) hat man

einen schönen Rundblick auf die Umgebung. Die

waldlosen Berge liegen zum Greifen nahe. Die Basilika

von Esztergom (Gran) – in der Nähe der Donau – ist

ebenfalls zu sehen. Trotz der weniger schönen

Industriegebiete im Westen und Osten ist der Geretsch

eine schöne und interessante Landschaft.

1)

A Gerecse turistatérképe, 1 : 40 000, 1995

Das Tarianer Becken

und seine Randberge

Die Erde ist mehr als 4,5 Milliarden Jahre alt. Seit ihrer

Entstehung ändert sich ständig ihr Aussehen. Auch

unsere engere Heimat – das Tarianer Becken in der

Mitte des Geretsch-Gebirges – ist erst im Laufe der

letzten 225 Millionen Jahre entstanden. Damals – im

Erdmittelalter – war das Pannonische Becken und weite

Teile Europas und Asiens von einem großen Meer –

Thetys genannt – bedeckt. Reste dieses Meeres sind

50

heute noch das Mittel-, das Schwarze und das

1

Kaspische Meer.

Aus nördlichen Gebieten Europas und Afrikas flossen

viele Flüsse in diese Meeressenke und lagerten ihre

Sedimente (Schlamm, Sande, Kieselsteine) ab. Daraus

und aus abgestorbenen Meereslebewesen entstanden –

in 130 Mio. Jahren – unter Druck mehrere Hundert Meter

mächtige Gesteine. Zunächst lagen ihre Schichten am

Meeresgrund noch waagrecht. Der Gegendruck aus dem

Erdinneren drückte die Gesteine langsam nach oben, so

dass vor rund 100 Mio. Jahren im Pan-nonischen

Becken immer mehr Inseln aus dem flacher werdenden

2

Meer ragten. Durch weitere Heraushebung in der

alpidischen Gebirgsbildung (Entstehung der Alpen und

Karpaten) – sie begann am Ende der Kreidezeit vor rd.

100 Mio. J. – zerbrachen die Gesteinsschichten und

wurden schräggestellt.

Diese Krustenbewegungen waren in den vergangenen 10 Mio. Jahren – im Pliozän/Pleistozän –

besonders lebhaft und wiederholten sich mehrmals, so

entstand durch die Heraushebung der Randberge und

das Absinken des Beckens nach und nach das heutige

Bild des Tarianer Beckens. Es ist ca. 12 km lang, 5 km

breit und liegt 180-200 m über dem Meeresspiegel.3 Es

verläuft im Norden in N-S-Richtung, im Süden in NWSO-Richtung, und verengt sich von 5 km im N auf 1,5 km

im S. Das nördliche Ende liegt bei Héreg, das südliche

bei Tükröspuszta-Vasztély.

Das Becken ist von – in Staffelbrüchen angeordneten

– Pultschollen umgeben. Eine Pultscholle ist ein

Gebirge, dessen eine Seite steil abfällt, die andere ist ein

Flachhang, d. h. er fällt allmählich ab. Im Falle des

Tarianer Beckens schauen die Steilhänge in Richtung

51

Becken, während die Flachhänge von ihm abgewandt

sind. Die am inneren Beckenrand liegenden Berge –

erste Staffel mit Tamás-kõ (281 m), Csurgó-hegy (300

m), Kis Somlyó (382 m) im W des Beckens; Fakó-hegy

(269 m), Õr-hegy (230 m), Nagy-Seres-hegy (307 m),

Jásti-hegy (334 m), Kis Szenék (295 m) im O – sind rd.

120 m niedriger als die am äußeren Rand liegenden

Höhenzüge der zweiten Staffel. Letztere ist besonders

gut im W und N ausgeprägt. Hier fand die stärkste

Heraushebung statt. Beispiele dafür sind: Gerecse (633

m), Fekete-kõ, Fábián-kõ und Pes-kõ (401 m); südlich

von Tarian: Baglyas-hegy (433 m) und Somlyó (448 m).

Im O liegen die meisten Höhen nur zwischen 230 und

310 m, lediglich der Szenék – östlich von Héreg –

erreicht eine Höhe von 399 m. Zieht man das Gebiet des

Tolnauer Beckens in die Betrachtung mit ein, dann kann

man im W dieses Beckens noch eine dritte Staffel – mit

Öreg-Kovács (554 m), Szénás-hegy (549 m) und

Kappan-Bükk (534 m) – erkennen. Der Höhenunterschied zur zweiten Staffel (Pes-kõ) beträgt rd. 130150 m. Das Tolnauer Becken hat eine Höhe von 250300 m über NN, d. h. es liegt 70-120 m über dem

Tarianer.

Das Tarianer Becken ist als Einbruch der einst

zwischen den heutigen Randgebieten bestehenden

Gesteinsdecke zu erklären. Während sich die Ränder

allmählich herausgehoben haben, sank das einstige

Deckgestein im Becken in die Tiefe und wurde von

Abtragungsresten der letzten 10–12 Mio. Jahre