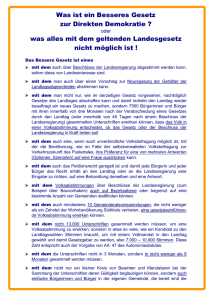

Auszug aus der Gemeindeverfassung Münchenbuchsee / Schweiz

Werbung

Stellungnahme und Änderungsvorschläge zum Satzungsreformentwurf der zuständigen Kommission der Gemeinde Bozen betreffend die politischen Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger Wir stellen mit Genugtuung fest, dass die vom Gemeinderat Bozen beauftragte Kommission einen Vorschlag zur Revision der Satzungsartikel betreffend die politischen Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger vorgelegt hat, der eine Erweiterung dieser Rechte gegenüber der geltenden Fassung vorsieht. Wir erinnern daran, dass die Initiative für mehr Demokratie schon 1994, als die Gemeinde Bozen zum ersten Mal eine eigene Satzung ausarbeitete, Vorschläge zur Regelung der politischen Mitbestimmungsrechte eingebracht hat. Sie fanden damals keine Berücksichtigung. Seitdem hat sich in dieser Sache sowohl die Haltung der Institutionen als auch die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger geändert. Mit einem Staatsgesetz von 2001 ist die verbindliche Volksabstimmung auf Gemeindeebene möglich geworden. Mit der Verfassungsreform desselben Jahres wurden die Autonomie der Gemeinden ausgebaut und gestärkt. Den Provinzen und Regionen mit Sonderstatut wurde die autonome Regelung der Regierungsform übertragen und damit das Recht, neue und verbindliche Mitbestimmungsrechte für die Bürgerinnen und Bürger vorzusehen. Der Südtiroler Landtag hat diesem Auftrag im Jahr 2005 entsprochen und ein Landesgesetz zur Regelung der Direkten Demokratie verabschiedet. Dieses sieht mit der Einführung der gesetzeseinführenden Volksabstimmung eine ganz entscheidende Erweiterung der Mitentscheidungsrechte vor. Dieser Entwicklung ist 2005 im Regionalgesetz zur Neuordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol Rechnung getragen worden. Mit ihm geht der Auftrag an die Gemeinden, mittels Satzung die Formen der Bürgerbeteiligung, der Dezentralisierung sowie des Zugangs der Bürger zu den Informationen und den Verwaltungsverfahren zu regeln. Das Regionalgesetz legt zudem fest, dass „die Satzung außerdem die Möglichkeit vorsehen kann, versuchsweise innovative Formen der Bürgerbeteiligung und der direkten Demokratie zur Anwendung zu bringen, die von informellen Gruppen, Komitees und Bürgervereinigungen vorangetrieben und organisiert werden.“ (Art. 4 des D.P. Reg. vom 1. Februar 2005). Ganz entscheidend sieht das Regionalgesetz zudem die Verpflichtung der Gemeinde vor, die Bürgerinnen und Bürger insbesondere bei der Überarbeitung der Satzung einzubeziehen: „In dem Verfahren zum Erlass von grundlegenden Rechtsakten der Gemeinde, müssen angemessene Formen der Befragung (forme di consultazione) und Information vorgesehen werden.“ (Art.75). 1 Diesem Gesetzesauftrag ist, rein formal, von der Gemeindekommission mit ihrem Satzungsrevisionsentwurf annähernd Genüge getan worden: Damit, dass eine neue Form der Bürgerbeteiligung wie die „Öffentliche Debatte“ und Volksabstimmungen mit verbindlichem Charakter vorgeschlagen worden sind und dass jetzt die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit erhalten haben und aufgefordert worden sind, Anregungen und Kritikpunkte zum Revisionsvorschlag vorzubringen. Wenn wir nun Abänderungsvorschläge vorlegen, dann in der Absicht, diese guten Intentionen lebendig werden zu lassen. Was rein formal vorgesehen ist, soll mit dem Geist der Überzeugung vom Wert einer intensiven politischen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am politischen Leben erfüllt werden. Die Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger ist ein wertvolles Gut. Mit ihr wird eine Demokratie erst lebendig und erhält eine sichere Grundlage. Weil die Bürgerschaft aber in einer politischen Partizipation jenseits der Wahlen noch ungeübt ist und deshalb darin gefördert werden muss, ist eine gute, ermutigende und faire Anwendbarkeit dieser Möglichkeiten zu bieten und sind vor allem Enttäuschungen zu vermeiden. Auf der Grundlage einer vieljährigen fachlichen Auseinandersetzung mit der Thematik und eines ständigen, europaweiten Austausches über die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich, legen wir folgende Abänderungsvorschläge nahe: 1. keine Mindestbeteiligung an der Abstimmung zur Bedingung für ihre Gültigkeit vorsehen (Abschaffung oder zumindest Absenkung des Beteiligungsquorums auf unter 20%); 2. im Hinblick auf Volksabstimmungen eine amtlich garantierte objektive Information, z.B. in Form einer Sonderausgabe der Bozner Nachrichten; 3. die Erleichterung der Unterschriftensammlung durch die Möglichkeit jeder Bürgerin und jedes Bürgers die Aufgabe der Beglaubigerin / des Beglaubigers auszuüben; 4. die Möglichkeit, einen Gegenvorschlag des Gemeinderates/Ausschusses zu einem Vorschlag aus der Bürgerschaft mit zur Abstimmung zu bringen; 5. das bestätigende Referendum zur Satzungsrevision, zu Gemeinderats-, Gemeindeausschuss- und Bürgermeisterbeschlüssen einzuführen; 6. die vom Gemeinderat verabschiedete Revision der Gemeindesatzung den Gemeindebürgerinnen und –bürgern in einem Referendum zur Annahme oder Ablehnung vorlegen; 7. kein Ausschluss von abschaffenden Referenden betreffend Maßnahmen, die sich auf die Bauleitpläne, auf die entsprechenden Durchführungspläne und deren Änderungen auswirken (Art. 50, Abs. 5, b); 8. beliebige Abänderungen und die Aufhebung der Bestimmungen, auf die sich ein Referendum beziehen, können nicht der Grund sein, eine Volksabstimmung nicht durchzuführen (Art. 50, Abs. 7). Die Begründungen dazu auf Seiten 3 – 7. Gut ausgestaltete politische Beteiligungsrechte sind möglich Als eines von sehr vielen guten Beispielen für eine umfassende Ausgestaltung von Mitbestimmungsrechten der Bürgerinnen und Bürger geben wir hier die entsprechenden Artikel der Gemeindeverfassung von Münchenbuchsee/ 2 Schweiz wieder. Dieses Beispiel soll als Hinweis verstanden werden, dass eine noch viel weitergehende direkte Ausübung der Souveränität der Bürgerinnen und Bürger möglich ist und anderenorts praktiziert wird, als sie die Stadtgemeinde Bozen in ihrem Satzungsrevisionsvorschlag vorsieht. Siehe dazu Seiten 8 - 11. Begründungen zu den Abänderungsvorschlägen 1 - 8 zu 1) Keine Mindestbeteiligung an der Abstimmung zur Bedingung für ihre Gültigkeit vorsehen (Abschaffung oder zumindest Absenkung des Beteiligungsquorums auf unter 20%) In Italien ist es eine unreflektierte schlechte Gewohnheit vorzusehen, dass Volksabstimmungen nur dann gültig sind, wenn die Beteiligung daran in einem festgelegten Ausmaß stattfindet. In der Regel wird die Beteiligung von 50% der Stimmberechtigten als Hürde festgelegt. Damit wird übernommen, was für das abrogative Referendum auf Staatsebene gilt. Dieses Beteiligungsquorum ist für andere Formen der Volksabstimmungen auf den verschiedenen institutionellen Ebenen nicht verfassungsrechtlich verpflichtend. So ist für das bestätigende Referendum, das bei den wichtigsten politischen Entscheidungen angewandt wird, nämlich in Bezug auf Verfassungsänderungen auf nationaler und in Bezug auf Grundgesetze auf Landesebene, kein Quorum vorgesehen. Mittlerweile gibt es auch eine ganze Reihe von Gemeinden, die nicht nur von dem, bis vor wenige Jahre als unantastbar geltenden 50%-Quorum abgegangen sind und niederere Hürden vorsehen, sondern auch Gemeinden, wie jene von Urtijeii, die überhaupt kein Quorum vorsehen. Das gleiche gilt auch für die Regelung der Volksabstimmungen in anderen Regionen Italiens. Heute kann eine Beteiligungsquorum nicht mehr einfach als nicht zu hinterfragende Selbstverständlichkeit vorgesehen werden, sondern muss in seiner Zweckmäßigkeit begründet werden. Allein schon die Tatsache, dass bei Wahlen kein Beteiligungsquorum vorgesehen ist, also auch nur 20-30% der Wählerschaft die Entscheidungssouveränität aller Bürgerinnen und Bürger an eine politische Vertretung delegieren kann, stellt die Berechtigung eines Beteiligungsquorums bei Abstimmungen (wo es um eine einzelne Sachentscheidung geht, während mit Wahlen die politische Macht in allen Sachfragen zu entscheiden, abgetreten wird) grundsätzlich in Frage. Darüber hinaus gibt es verschienene weitere Argumenten gegen das Beteiligungsquorum, die wir im Anhang auflisten. Auf zwei davon wollen wir hier mit Nachdruck verweisen: 1.) Wenn die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger mit den Instrumenten Direkter Demokratie als eine Bereicherung des politischen Lebens verstanden wird und als eine Stärkung der Demokratie schlechthin, dann muss sie gestärkt werden und muss jeden Form der Enttäuschung darüber vermieden werden. Gefördert müssen jene Bürgerinnen und Bürger werden, die sich beteiligen und nicht jene, die sich uninteressiert verhalten. Das Beteiligungsquorum hat, sofern es über 20% Prozent liegt, aber genau die entgegengesetzte Wirkung. Es lädt dazu ein, die Abstimmung auch durch Nichtbeteiligung gewinnen zu wollen, die durch Diskussions- und Informationsverweigerung erreicht werden kann und entmutigt durch die wiederholte Ungültigerklärung von Abstimmungen immer wieder jene, die sich beteiligen wollen. 3 2.) Es ist eine bekannte Tatsache, dass eine politische Bürgermitbestimmung ohne ein solches Beteiligungsquorum möglich ist. Exemplarisch sei hier an das Bundesland Bayern erinnert, das weder für die Volksabstimmungen auf Landesebene, noch für jene auf kommunaler Ebene ein solches Quorum kennt. Die Landesregelung stammt aus den 50er-Jahren, die Gemeinderegelung von 1995. Solche Realitäten beweisen mit ihrer vieljährigen Erfahrung, dass ein Beteiligungsquorum völlig unnötig ist. Die Beteiligung an Abstimmungen ist in etwa gleich groß, wenn nicht höher, als bei vergleichbaren Volksabstimmungen in Italien. Hingegen summieren sich in Italien bei der Mehrzahl der abgehaltenen Volksabstimmungen die Enttäuschung derer, die sich mit dem jeweiligen Gegenstand der Abstimmung auseinandersetzen und an der Abstimmung teilgenehmen. Guten Erfahrungen ohne ein Beteiligungsquorum stehen schlechte Erfahrungen mit dem Gelten einer solchen Hürde gegenüber. Bei der Neufestlegung der Mitbestimmungsrechte muss endlich die Konsequenz daraus gezogen werden. Alles andere ist letztlich ein Zeichen dafür, dass die politische Vertretung eine effektive politische Mitbestimmung nicht will und möglichst frei von jeder direkten Kontrolle und autonomen Initiativmöglichkeit ihrer Bürgerschaft arbeiten will. zu 2.) Im Hinblick auf Volksabstimmungen eine amtlich garantierte objektive Information, z.B. in Form einer Sonderausgabe der Bozner Nachrichten Man kann sagen: Je sachlicher und objektiver die Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf Volksabstimmungen informiert sind, desto besser können Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Wohl über konkrete Sachfragen entscheiden. Weder die privaten, noch die öffentlich rechtlichen Medien garantieren derzeit leider eine solche Information. Deshalb muss es Aufgabe der öffentlichen Verwaltung sein, für alle ihre Bürgerinnen und Bürger eine Grundinformation mit solchen Qualitäten zu garantieren. Im Ausland gibt es gute Beispiele dafür, wie die Verwaltung diese Aufgabe erfüllen kann. Eine Mindestregelung in diesem Sinn sieht das Landesgesetz zur Regelung der direkten Demokratie vor, demgemäss das zuständige Amt zumindest „eine objektive und ausgewogene Darstellung des Abstimmungsgegenstandes (garantieren) und für deren Veröffentlichung in den lokalen Medien (sorgen)“ muss. Anstrebenswerten wäre es hingegen, wenn im Hinblick auf eine kommunale Volksabstimmung eine solche Darstellung zusammen mit Pro- und Contrastimmen im gemeindeeigenen Mitteilungsblatt oder besser noch in einer eigenen Sonderausgabe zeitgerecht vor der Abstimmung veröffentlicht werden müsste. zu 3.) Die Erleichterung der Unterschriftensammlung durch die Möglichkeit jeder Bürgerin und jedes Bürgers die Aufgabe der Beglaubigerin / des Beglaubigers auszuüben Für das Zustandekommen von Volksabstimmungen ist ein ganz und gar korrektes Verfahren zu gewährleisten, das in jeder Hinsicht die verbriefte Berechtigung dazu garantiert, aber es ist zugleich jeder Bürokratismus zu vermeiden, der unnötig die Initiative der Bürgerinnen und Bürger erschwert. Ein solcher liegt unseres Erachtens mit der standardmäßigen Verpflichtung vor, eine Beglaubigung der Unterschriften der Bürgerinnen und Bürger durch Amtspersonen oder Mandatare zu verlangen. 4 Mittlerweile können Bürgerinnen und Bürger in nicht wenig Fällen selbst Handlungen durchführen, die vormals Amtspersonen vorbehalten waren, Handlungen die von der selbstbeglaubigten Unterschrift bis hin zur Durchführung einer standesamtlichen Heirat reichen. Aus diesem Grund soll es möglich gemacht werden, dass alle wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger mit der Übernahme aller zivil- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit sich auch vom Bürgermeister beauftragen lassen können, die Unterschriften ihrer Mitbürger selbst zu beglaubigen. zu 4.) Die Möglichkeit, einen Gegenvorschlag des Gemeinderates/Ausschusses zu einem Vorschlag aus der Bürgerschaft mit zur Abstimmung zu bringen Die politische Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist als Ergänzung, als Unterstützung und gegebenenfalls als Korrektur zur Tätigkeit ihrer politischen Vertreter zu verstehen und sicher nicht grundsätzlich als Aktionen im Gegensatz und als Handlungen des Widerstandes gegen die politische Vertretung zu werten. Das sollte sich in einem Verfahren widerspiegeln, das einer Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und ihren politischen Vertretern förderlich ist und diesen auch im Zusammenhang mit der Eigeninitiative von Bürgerinnen und Bürgern noch eine Beteiligung an der Erreichung der bestmöglichen Entscheidung beimisst. Das wird institutionell ermöglicht und angeregt, indem vorgesehen wird, dass der Gemeinderat/ Gemeindeausschuss einen Gegenvorschlag zu einem Vorschlag aus der Bürgerschaft mit zur Abstimmung zu bringen kann. Auch dieses Verfahren ist vielerorts, wo Direkte Demokratie gut ausgestaltet ist, eine Selbstverständlichkeit. Ein geeigneter Modus der konkreten Durchführbarkeit kann anhand dieser Beispiele gefunden werden. zu 5.) Das bestätigende Referendum zur Satzungsrevision, zu Gemeinderats-, Gemeindeausschuss- und Bürgermeisterbeschlüssen einzuführen In der Demokratie gilt, dass alle politischen Entscheidungen dem Willen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger entsprechen müssen. In der indirekten Demokratie sind es die Mehrheitsentscheide der gewählten Vertreter, die dies garantieren sollen. Eine wirkliche Garantie ist damit aber noch nicht gegeben. Deshalb muss es im Zweifelsfall möglich sein festzustellen, ob die politischen Entscheidungen tatsächlich von einer Mehrheit in der Bevölkerung getragen wird. Dazu bietet die Direkte Demokratie das Referendumsrecht an. Gibt es bei einer festgesetzten Mindestzahl von Bürgerinnen und Bürgern Zweifel, ob eine Entscheidung der politischen Vertreter tatsächlich dem mehrheitlichen Willen des Volkes entspricht, dann kann über den Beschluss der politischen Vertreter eine Volksabstimmung abgehalten werden. Damit das möglich ist, treten deren Beschlüsse nicht unmittelbar in Kraft, sondern erst nach einer festgelegten Frist, innerhalb der die Bürgerinnen und Bürger mit einer Unterschriftensammlung die Berechtigung zum Referendum erwirken können. Der Beschluss der politischen Vertreter tritt nur in Kraft, wenn innerhalb dieser Frist kein Antrag auf Referendum eingereicht wird, der Antrag nicht von ausreichend vielen Bürgern unterstützt wird oder sich letztlich in der Volksabstimmung eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dafür ausspricht. Besonders auf Gemeindeebene, wo Beschlüssen sehr schnell erste Schritte zu ihrer Umsetzung folgen, ist es nicht sinnvoll, dass Bürgerinnen und Bürger erst nach dem 5 Rechtskräftigwerden des Beschlusses diesen Infragestellen und die Berechtigung zu einer Volksabstimmung erwirken können, zu einem Zeitpunkt also, wo die Gemeindeverwaltung schon in der Umsetzungsphase ist, sondern noch bevor der Beschluss rechtskräftig wird. zu 6.) Die vom Gemeinderat verabschiedete Revision der Gemeindesatzung den Gemeindebürgerinnen und –bürgern in einem Referendum zur Annahme oder Ablehnung vorlegen Es zählt zu den demokratischen Grundrechten, dass das Volk, als Träger der Souveränität, über die Annahme oder Ablehnung des demokratischen Grundvertrages selbst entscheidet. Dem grunddemokratischen Anspruch wird in Italien in abgeschwächter Form mit dem sogenannten Verfassungsreferendum, auch als bestätigendes Referendum bekannt Genüge getan, das bei jeder Verfassungsänderung zur Anwendung kommen kann. Auf Landesebene ist eine solche Kontrollmöglichkeit durch die Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Grundgesetze zur Regelung der Regierungsform vom Autonomiestatut vorgesehen. In der neuen Gemeindesatzung sollte dementsprechend die Möglichkeit eines Referendums über zukünftige Änderungen vorgesehen werden, zugleich sollte aber, wenn nicht gar ein obligatorisches, so doch zumindest die Möglichkeit eines fakultativen Referendums über die jetzt vom Gemeinderat zu beschließende Satzungsänderung beschlossen werden. Dies ist die beste Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürger am Geschehen der Satzungsrevision zu beteiligen, ein Bewusstsein von der Bedeutung der Gemeindesatzung zu stiften und natürlich auch den Gemeinderat anzuhalten eine Satzungsrevision zu beschließen, von der er überzeugt ist, dass er dem Mehrheitswillen der Bürgerschaft entspricht. zu 7.) Kein Ausschluss von abschaffenden Referenden betreffend Maßnahmen, die sich auf die Bauleitpläne, auf die entsprechenden Durchführungspläne und deren Änderungen auswirken (Art. 50, Abs. 5, b); Bauleitpläne und urbanistische Normen sind Instrumente, die am stärksten die Stadtentwicklung und damit nachhaltig die Lebens- und Wohnqualität der Stadtbewohner bestimmen. Es ist absolut inakzeptabel gerade in diesen Punkten den Bürgerinnen und Bürgern ein Mitspracherecht vorzuenthalten. Im Gegenteil sollte der Bauleitplan ein Verwaltungsakt sein und ist dieser beispielsweise in vielen Gemeinden der Schweiz einer, der dem obligatorischen Referendum zu unterwerfen ist. zu 8.) Beliebige Abänderungen und die Aufhebung der Bestimmungen, auf die sich ein Referendum beziehen, können nicht der Grund sein, eine Volksabstimmung nicht durchzuführen (Art. 50, Abs. 7). Die reine Abänderung der Bestimmung, bezogen auf die Bürgerinnen und Bürger die Durchführung eines Referendums erwirkt haben, ist keine Gewähr dafür, dass damit dem Bürgerwillen entsprochen wird. Umgekehrt kann die einfache Berechtigung auf Volksabstimmung über eine geltende Bestimmung noch nicht das Recht beinhalten, diese durch die Gemeindeverwaltung abgeändert oder abgeschafft zu bekommen. Es handelt sich schlicht um das Recht, die Bürgerinnen und Bürger darüber entschei6 den zu lassen, ob die Bestimmung weiterhin gültig sein soll. Die Gemeindeverwaltung kann nicht der Willensäußerung bezüglich einer Bestimmung durch eine vorhergehende Abänderung oder Abschaffung vorgreifen. Darüber muss die Bürgerschaft in der Abstimmung beschließen können. Die Gemeindesatzung ist der Grundvertrag, den die Bürgerinnen und Bürger im Sinne eines zivilen Zusammenlebens miteinander schließen. Den Bürgerinnen und Bürgern jetzt die Möglichkeit zu geben zum Satzungsrevisionsentwurf Stellung zu beziehen und dazu Abänderungsvorschläge einzureichen, ist sicher ein erster, aber ein nicht ausreichender Schritt. Notwendig ist vor allem eine öffentliche Debatte über die zur Diskussion stehende Neuregelung. Diese, wie auch die Stellungnahmen der Bürgerinnen und Bürger, müssen angeregt werden, indem das laufende Verfahren gebührend bekannt gemacht und Gelegenheiten geschaffen werden, in denen Bürgerinnen und Bürger sich darüber verständigen können. Aus diesem Grund regen wir die Gemeindeverwaltung an, eine oder mehrere (in den Stadtvierteln) Bürgerversammlungen zur Gemeindesatzungsrevision zu veranstalten. So, wie die Kommission bei solchen Versammlungen mit der Bürgerschaft angehalten wäre, Begründungen für ihre Revisionsvorschläge zu liefern, so wäre es angebracht gewesen, wenn solche Begründungen Teil des Dokumentes gewesen wären, zu dem die Bürgerinnen und Bürger jetzt Stellung beziehen können. Bozen, März 2008 Stephan Lausch im Auftrag der Initiative für mehr Demokratie 7 Auszug aus der Gemeindeverfassung Münchenbuchsee / Schweiz Artikel 9 – 20 8 9 10 11