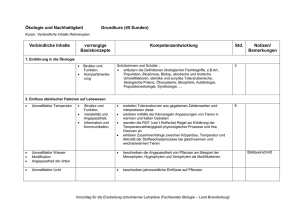

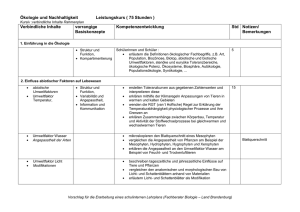

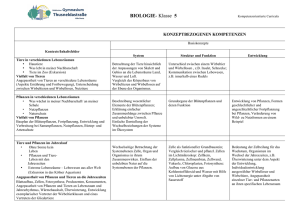

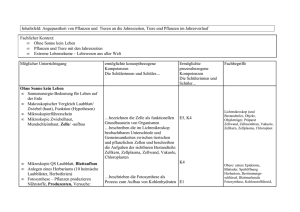

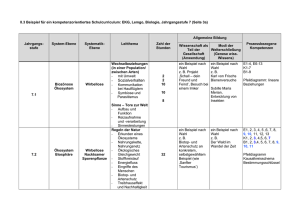

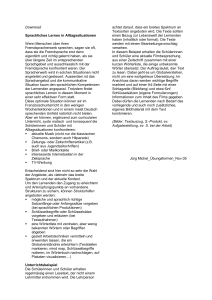

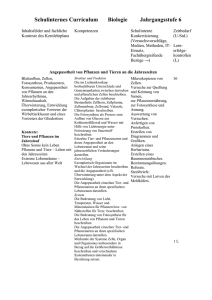

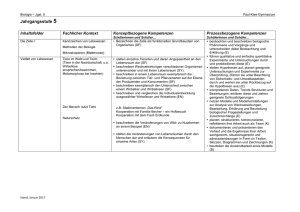

Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein Schriftliche Hausarbeit im Fach Biologie zur zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien Förderung ausgewählter Aspekte der Arten- und Formenkenntnis im naturwissenschaftlichen Unterricht am Beispiel einer Unterrichtseinheit zum Thema „Angepasstheit von Pflanzen an ihre Umwelt“ vorgelegt von: Ann Kirchner Studienreferendarin an der Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe Friedrichsort in Kiel Gutachterin: Dr. Sabine Hansen-Behrendt Juli 2016 1 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Problemstellung 1.1 Begründung der Themenwahl 1.1.1 Modulbezug 1.1.2 Bezug zu den Ausbildungsstandards 1.2 Zielvorstellungen und Leitfragen 2. Unterrichtspraxis 2.1 Bemerkungen zur Lerngruppe 2.2 Sachanalyse 2.3 Didaktische Überlegungen 2.4 Methodische Überlegungen 2.5 Übersicht über die Unterrichtseinheit 2.6 Ausgewählte Aspekte des Unterrichtsgeschehens 2.6.1 Lernparcours 2.6.2 Exkursion in den Neuen Botanischen Garten Kiel 3. Evaluation und persönliches Resümee 3.1 Evaluationsverfahren 3.1.1 Wissenstests 3.1.2 Motivationstest 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Arten- und Formenkenntnis (Leitfrage 1) 3.2.2 Motivation (Leitfrage 2) 3.3 Schlussfolgerungen und persönliches Resümee 3.3.1 Diskussion der Ergebnisse (Leitfrage 1) 3.3.2 Diskussion der Ergebnisse (Leitfrage 2) 3.3.3 Ausblick 01 02 02 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Literaturverzeichnis 21 Anhang A1: Wissenstest Artenkenntnis A2: Wissenstest Formenkenntnis A3: Motivationstest A4: Auszug der Lernstation zum Thema Licht A5: Muster Pflanzensteckbrief 24 25 26 27 28 Erklärung 29 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Schülerzeichnungen von Pflanzen Abbildung 2: Ergebnisse der Wissenstests Abbildung 3: Motivation der Schüler Abbildung 4: Interesse der Schüler am Thema Abbildung 5: Zuversicht der Schüler 07 15 16 17 17 2 1. Problemstellung 1.1 Begründung der Themenwahl „Pflanzen sind langweilig.“ Dies war die erste Reaktion eines Schülers meiner 5. Klasse, auf die Ankündigung der nächsten Unterrichtseinheit. Diese Aussage zeigt, was auch empirisch belegt ist: nur 31% der Fünftklässler wollen etwas über Pflanzen lernen 1. Doch warum interessieren sich Schülerinnen und Schüler 2 häufig weniger für Pflanzen als für Tiere? Laut Schneekloth liegt das daran, dass Pflanzen allgegenwärtig sind und von Lernenden häufig als belanglos abgetan werden. 3 Probst sieht die Ursache darin, dass für viele Kinder Pflanzen gar keine richtigen Lebewesen sind, da sie nicht reagieren, wenn man sie anspricht und berührt.4 Durch die fehlende sichtbare Bewegung sind Pflanzen außerdem nicht im Fokus der Aufmerksamkeit, was wiederum zu „plant blindness“ führt. Das heißt, dass Schüler die Pflanzen in ihrer Umgebung häufig nicht wahrnehmen und die Bedeutung von Pflanzen für die Umwelt und den Menschen nicht kennen 5. Des Weiteren werden Basiskonzepte häufig anhand von Tieren erläutert 6. Dabei sind Pflanzen sowohl in den Fachanforderungen als auch in den Bildungsstandards für Biologie festgelegter Unterrichtsgegenstand. Aus den genannten Ursachen für das Desinteresse der Lernenden ergibt sich nun die Frage, wie Unterricht aussehen muss, der Schüler motiviert, sich mit Pflanzen zu beschäftigen. Pflanzen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Umwelt. Sie zeichnen sich durch eine reiche Arten- und Formenvielfalt aus und sind durch die Evolution an verschiedenste Standorte angepasst. Auch im naturwissenschaftlichen Unterricht sind Pflanzen Gegenstand der Betrachtung. Hierbei wird im Rahmen der „Blütenpflanzen“ jedoch häufig nur der Aufbau und die Vermehrung von Pflanzen gelehrt. Der Aspekt der Angepasstheit an verschiedene Standorte wird somit weitestgehend vernachlässigt. In der hier vorgestellten Unterrichtseinheit stehen deshalb die Anpassungen von Pflanzenorganen an bestimmte Umweltbedingungen sowie die Artenkenntnis im Fokus. Artenkenntnis kann nämlich zu einem verstärkten Natur- und Umweltbewusstsein führen 7. Ziel dieser Arbeit ist so einen kontext- und handlungsorientierten Zugang zu Pflanzen zu schaffen. Dabei sollen grundlegende ökologische Zusammenhänge aufgebaut werden. Laut Wasmann ist damit auch die Artenkenntnis eingeschlossen 8. Unter Artenkenntnis wird die Kenntnis des Namens einer Art und ihre Einordnung in das natürliche System verstanden. Der Begiff Formenkenntnis geht über die Artenkenntnis hinaus. Er umfasst auch die Kenntnis höherer Taxa und hat ein vielseitigeres, mehrperspektivisches und damit lebensnäheres Kennenlernen von Pflanzen zum Ziel 9. Die Angepasstheit von Pflanzen an verschiedene Umweltfaktoren ist somit Teil der Formenkenntnis. Besonders deutlich wird die Angepasstheit von Pflanzen an Extremstandorten, da dort die körperbaulichen und physiologischen Angepasstheiten an die Umweltfaktoren oft besonders ausgeprägt sind10. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Unterrichtseinheit bewusst Pflanzen mit sehr deutlichen phänotypischen Merkmalen ausgewählt, die die Angepasstheit zeigen. 1 Vgl. Tomczak, N. (2015). Was Pflanzen leisten, S. 1. 2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Maskulinum verwendet. 3 Vgl. Schneekloth, L. H. (1989). 'Where did you go?', 'The forest', 'What did you see?', 'Nothing.', S. 14-17. 4 Vgl. Probst, W. (2010). Wie Pflanzen funktionieren, S. 11. 5 Vgl. Wandersee, J. H. & Schussler, E. E. (1999). Preventing Plant Blindness, S. 82-86. 6 Vgl. Uno, G. E. (2009). Botanical Literacy: What and How Should Students Learn about Plants?, S. 1753. 7 Vgl. Jülch, C. & Bergmann, H.-H. (2012). Wie man Jugend für Natur gewinnen kann. Zugang zur Artenvielfalt im Schulunterricht, S. 328-331. 8 Vgl. Wasmann, A. (2015). Flower Power – was Pflanzen leisten, S. 5. 9 Vgl. Goller, H. (2002) Kontextabhängiger Erwerb von Arten- und Formenkenntnissen im Biologieunterricht des Gymnasiums, S. 25f. 10 Vgl. Probst, W. (2014). Pflanzen unter Stress, S. 11. 1 1.1.1 Modulbezug Eine Anregung für die vorliegende Arbeit war das Vertiefungsmodul A1 „Bildungsstandards und Fachanforderungen“. In diesem wurde der Beitrag der Biologie zur allgemeinen und fachlichen Bildung thematisiert. Der fachspezifische Beitrag zu einer naturwissenschaftlichen Grundbildung im Sinne einer Scientific Literacy ist hierbei zentrales Thema. Dabei bildet die Evolutionstheorie den zentralen fachspezifischen Beitrag zur allgemeinen naturwissenschaftlichen Grundbildung. Daraus lässt sich ableiten, dass evolutive Prozesse schon frühzeitig in den Unterricht integriert werden sollen. Dies erfolgt in der vorliegenden Unterrichtseinheit anhand von Merkmalen der Angepasstheit von Pflanzen an Umweltfaktoren (Evolutionsökologie). Des Weiteren wurde in diesem Modul thematisiert, dass originale Naturbegegnungen für die Vermittlung von Artenkenntnis und von ökologischen Zusammenhängen als zentraler Beitrag zur allgemeinen Bildung (Nachhaltigkeit) zu sehen sei. Somit sollte ein Unterricht zum Thema Pflanzen möglichst Begegnungen mit verschiedenen Pflanzen enthalten. Dies wurde in der vorgestellten Unterrichtseinheit durch einen Naturspaziergang mit der Lehrkraft, einen Ausflug in den Botanischen Garten und mitgebrachte Pflanzenexemplare der Lehrkraft in den Klassenraum berücksichtigt. Aus dem Basismodul A2 „Kompetenzorientierter Biologieunterricht“ konnte ich die Erkenntnis, das Lernen im Sinne des kumulativen Lernens verknüpft werden sollte, für die Planung der Unterrichtseinheit verwenden. Auch die Methode des Lernparcours habe ich in einem Modul (Vertiefungsmodul A3 „Umgang mit Heterogenität“) kennengelernt und in die Unterrichtseinheit integriert. 1.1.2 Bezug zu den Ausbildungsstandards Bei der Ausarbeitung der vorliegenden Hausarbeit habe ich mich sowohl an den allgemeinen Ausbildungsstandards11 (AAS) als auch an den fachspezifischen Ausbildungsstandards Biologie12 (FAS) orientiert. Dabei stand der Bereich I der „Planung, Durchführung und Evaluation von Unterricht“ in Vordergrund. Die Planung des dieser Arbeit zugrunde liegenden Unterrichts erfolgte als Einheit (AAS I.2) und unter Berücksichtigung der Bildungsstandards, der Fachanforderungen sowie des schulinternen Fachcurriculums (AAS I.1; FAS 2.1). Des Weiteren wurde der Unterricht im Hinblick auf die Basiskonzepte gestaltet (FAS 1.1). Die Lernenden arbeiteten weitestgehend selbstständig, da sie die Lerninhalte des Lernparcours eigenständig nach ihrem individuellen Lerntempo erarbeitet haben. Dies diente als Mittel der Heterogenität in der Lerngruppe zu begegnen (AAS 1.7). Dabei wurden die Fachinhalte auf den Arbeitsblättern des Lernparcours im Hinblick auf die Lerngruppe didaktisch reduziert (FAS 2.2), damit die Lernenden diese selbstständig bearbeiten können (AAS I.5). Auch während der Exkursion in den Neuen Botanischen Garten Kiel (FAS 3.5) war ein hohes Maß an Selbständigkeit der Lernenden gefordert, da sie als Experten für ihre Pflanze einen Teil des Rundgangs organisieren mussten. Der Unterricht wurde somit themen- , kontext- und handlungsorientiert gestaltet (FAS 2.5). Insofern erfolgte eine Förderung aller Aspekte der Lernkompetenz (AAS I.4). Die Kompetenzentwicklung der Lernenden wurde mithilfe unterschiedlicher Verfahren dokumentiert (AAS I.8). Hierzu diente neben verschiedener Fragebögen im Vortest-NachtestDesign die Reflexionsphase am Ende einer jeden Unterrichtsstunde. In dieser Reflexionsphase wurden die Lernenden dazu aufgefordert zu benennen, was ihnen leicht bzw. schwer fiel. Außerdem wurde gefragt, was sie in dieser Stunde gelernt haben und was man am Unterricht verbessern könnte. Dabei meldete die meisten Schüler zurück, dass sie im Unterricht angemessen gefördert wurden (AAS V.33). 11 Vgl. IQSH (2015). Ausbildungsstandards, S. 12-15. 12 Vgl. IQSH (2007). Fachspezifische Ausbildungsstandards Biologie, S. 46-47. 2 1.2 Zielvorstellungen und Leitfragen „Neben der expliziten Beschäftigung mit der Formenvielfalt als Grundphänomen des Lebendigen muss die Vermittlung von Formenkenntnis als themenübergreifende Aufgabe des Biologieunterrichts angesehen werden.“13 Vorrangiges Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Förderung der Arten- und Formenkenntnis der Schüler, da diese, wie in Kapitel 1.1 beschrieben, einer besonderen Förderung bedarf um „plant bildness“ zu verhindern. Dabei soll es nicht um ein Vokabel-lernen der einzelnen Arten gehen, sondern um den Aufbau vernetzten Wissens durch kriteriengeleitetes Vergleichen verschiedener Arten. Somit thematisiert diese Arbeit nicht alle Aspekte der Formenkenntnis, denn auf das Ordnen in Pflanzenfamilien wurde bewusst verzichtet. Da das Interesse von Lernenden im Schnitt in einem lebensweltlichen oder ökologisch-umweltlichen Kontext groß und in einem systematisch-morphologischen Kontext eher gering ist 14, bildet die Angepasstheit von Pflanzen an ihren Standort den Kontext dieser Arbeit. Diese Vorgehensweise wird sowohl durch die Fachanforderungen als auch durch die Bildungsstandards gestützt, denn auch dort wird Artenkenntnis nicht explizit als einzeln zu unterrichtender Bereich genannt, sondern in Kontexte eingebettet. Durch die Kontextualisierung soll so eine größere Artenkenntnis bei den Lernenden erreicht werden. In den Bildungsstandards spielt Artenkenntnis in verschiedenen Kompetenzbereichen eine Rolle. Im Bereich Fachwissen sollen die Schüler „strukturelle und funktionelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Organismen und Organismengruppen“ 15 darstellen (F2.3). Im Bereich Erkenntnisgewinnung sollen die Schüler die „Anatomie und Morphologie von Organismen“16 beschreiben und vergleichen (E2). Dies wird in der vorgestellten Unterrichtseinheit anhand der Angepasstheit von Pflanzen an ihre Umwelt (F2.6) thematisiert. Dabei ist die Angepasstheit von Organismen an ihre Umwelt Ergebnis der evolutionären Entwicklung von Struktur und Funktion 17. In diesem Sinne sind grundlegende evolutionsökologische Prinzipien mit dem Schwerpunkt auf dem kritieriengeleiteten Vergleichen (E3) verschiedener Arten Thema des Unterrichts. Da die untersuchte Klasse nicht dem Mindestumfang entspricht um Test- und Schätzverfahren der analytischen Statistik anzuwenden 18, können keine repräsentativen Aussagen über die Stichprobe hinaus getroffen werden. Aus diesem Grund wird im weiteren Verlauf der Arbeit nur auf die Schüler/innen der unterrichteten Klasse Bezug genommen und auf generalisierte Aussagen verzichtet. Aus den geschilderten Überlegungen ergibt sich somit die erste Leitfrage der vorliegenden Arbeit: Leitfrage 1: Inwiefern können ausgewählte Aspekte der Arten- und Formenkenntnis der Schülerinnen und Schüler durch eine darauf ausgerichtete Unterrichtseinheit zum Thema „Standortanpassungen von Pflanzen“ gefördert werden? Laut Ryan und Deci gibt es zwei Arten von Motivation. Die extrinsische und die intrinsische Motivation19. Ziel des Unterrichts sollte dabei die Förderung der intrinsischen Motivation sein, da diese sich nachhaltig positiv auf die Lernqualität und Kreativität auswirkt. Lernende sind 13 Mayer, J. (1992). Formenvielfalt im Biologieunterricht, S. 273. 14 Vgl. Goller, H. (2002) Kontextabhängiger Erwerb von Arten- und Formenkenntnissen im Biologieunterricht des Gymnasiums, S. 144. 15 KMK (2004). Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss, S. 13. 16 KMK (2004). Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss, S. 14. 17 KMK (2004). Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss, S. 9. 18 Vgl. Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2010). Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS/PASWAuswertung, S. 20. 19 Vgl. Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, S. 22. 3 dabei intrinsisch motiviert, wenn sie etwas von Natur aus interessantes oder unterhaltsames tun20. Des Weiteren machen sich Schüler eine Sache eher zu eigen, wenn sie sie verstehen (Kompetenzerleben) und dabei einen hohen Grad an subjektiv erlebter Selbstbestimmung (Autonomiererleben) haben21. Da das Interesse für Pflanzen, wie bereits erwähnt, in der Regel bei Schülern nur sehr rudimentär ausgebildet ist, ist das zweite Ziel der Arbeit die Förderung dessen. Dies erfolgt vor allem über die Auswahl der Methoden. Diese sollen einen hohen Grad an Selbstbestimmung liefern. Hierzu zählt auch der Besuch des Neuen Botanischen Gartens Kiel als außerschulischer Lernort. Dies bietet sich an, denn es wurde schon mehrfach wissenschaftlich belegt, dass außerschulische Lernorte das Interesse und die Motivation von Lernenden im Bezug auf Pflanzen fördern können 22. Daraus ergibt sich die zweite Leitfrage: Leitfrage 2: Inwiefern lässt sich die Motivation der Schülerinnen und Schüler, sich mit Pflanzen zu beschäftigen, durch Methoden zum eigenständigen Arbeiten in Verbindung mit dem Besuch eines Botanischen Gartens erhöhen? 2. Unterrichtspraxis 2.1 Beschreibung der Lerngruppe und der unterrichtlichen Voraussetzungen Seit Beginn des Schuljahres unterrichte ich die Klasse 5b eigenverantwortlich zwei Unterrichtsstunden pro Woche im Fach Naturwissenschaften. Die 13 Schülerinnen und 13 Schüler haben sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Sie kommen von verschiedenen Grundschule und streben unterschiedliche Bildungsabschlüsse an. Demnach ich das Leistungsniveau sehr heterogen. Die Schüler arbeiten gern paarweise oder in Teams zusammen und unterstützen sich so gegenseitig. Jedoch haben sie zum Großteil noch Probleme Aufgabenstellungen und Texte genau zu lesen und selbstständig zu bearbeiten. Bei den leistungsschwachen Schülern der Klasse ist die Hemmschwelle einen Text mit biologischem Fachvokabular zu lesen sehr hoch. Tippkarten werden kaum genutzt. Die leistungsstarken Schüler sind häufig sehr schnell in der Bearbeitung der Aufgaben, wollen häufig aber keine vertiefenden Zusatzaufgaben lösen. Hinzu kommt, dass die Schüler noch Probleme dabei haben, ihre Leistung einzuschätzen, sodass sie bei differenzierten Arbeitsblättern meist nur das niedrigste Niveau wählen. In lehrerzentrierten Phasen des Unterrichts beteiligen sich einige Schüler nur nach Aufforderung am Unterrichtsgeschehen. Verständnisfragen werden seitens der Schüler nur selten gestellt. Dies kann daran liegen, dass sich einige Schüler nicht trauen vor dem Plenum ihr Unverständnis offenzulegen. Aufgrund dessen sind einige Schüler in lehrerzentrierten Phasen weniger motiviert sich mit 20 Vgl. Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, S. 23. Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being, S. 68-78. 21 Vgl. Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik, S. 223-238. 22 Vgl. Nyberg, E. & Sanders, D. (2014). Drawing attention to the 'green side of life', S. 142-153. Sellmann, D. & Bogner, F. X. (2013). Effects of a 1-day environmental education intervention on environmental attitudes and connectedness with nature, S. 1077-1086. Fančovičová, J. & Prokop, P. (2011). Plants have a chance: outdoor educational programmes alter students' knowledge and attitudes towards plants, S. 537-551. Drissner, J. et al. (2010). Short-term environmental education – Does it work? - An evaluation of the Green Classroom, S. 149-155. Wandersee, J. H. & Schussler, E. E. (2001). Toward a theory of plant blindness, S. 2-9. 4 dem Unterrichtsgegenstand auseinanderzusetzen. Im Bezug zum Thema Blütenpflanzen bringen die Lernenden schon Vorwissen aus der Grundschule mit. Sie kennen bereits wenige heimische Arten, wie Gänseblümchen, Löwenzahn und Tulpe. Sie können den generelle Aufbau von Blütenpflanzen mit Blüte, Blättern und Sprossachse zeichnen. Hierbei vergessen sie jedoch häufig die Wurzel. Das Blatt und die Blüte können sie auch als solche benennen. Standortanpassungen von Pflanzen sind ihnen bisher unbekannt. Während der Großteil der Schüler in der vorangegangenen Einheit zum Thema Wasser hoch motiviert war, war die Freude über das Thema Blütenpflanzen bei den Schülern eher verhalten. Wie eingangs erwähnt, finden einige Schüler Pflanzen langweilig. Die Herausforderung in dieser Lerngruppe besteht demnach den Schülern die Möglichkeit zu geben, in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten, und gleichzeitig das Thema so interessant zu gestalten, dass die Motivation der Schüler steigt. 2.2 Sachanalyse Pflanzen sind an einen Ort gebunden. Deshalb muss ihre Anpassungsfähigkeit an widrige Umweltbedingungen und ihre Stresstoleranz erheblich höher sein als bei Tieren und Menschen.23 Ständig wirken äußere Einflüsse auf die Pflanzen ein. Diese nennt man Umweltfaktoren. Dabei unterscheidet man biotische Umweltfaktoren von abiotischen Umweltfaktoren. Zu den biotischen Umweltfaktoren zählen „Infektion, mechanische Verletzung durch Fraß oder Tritt sowie symbiontische oder parasitäre Wechselwirkungen mit anderen Organismen“24. Unter abiotischen Umweltfaktoren versteht man Temperatur, Luftfeuchte, Licht, Wind, ionisierende Strahlen, Giftstoffe und das Angebot von Wasser, Mineralstoffen und Kohlenstoffdioxid.25 Abiotische Umweltfaktoren beinhalten somit Parameter und Ressourcen, die die Pflanze für das Wachstum benötigt sowie Einflüsse die der Pflanze schaden. Die meisten abiotischen Umweltfaktoren haben ein Optimum, unter dem die Pflanze gut gedeihen kann. Suboptimale und schädigende Intensitäten der Umweltfaktoren werden als Stress bezeichnet. Meistens sind Pflanzen verschiedenen Stressoren ausgesetzt. Die Pflanzen reagieren darauf mit Abweichungen vom physiologischen Normaltyp (strain), etwa einer stabileren Sprossachse an windigen Standorten. Der Begriff Standort meint dabei die Summe der auf eine Pfanze einwirkenden Umweltfaktoren26. Im Laufe der Evolution haben sich verschiedene Arten entwickelt, die spezielle Mechanismen für die Angepasstheit an bestimmte Umweltfaktoren besitzen. Die Angepasstheit kann dabei auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen: durch Vermeidung des Stress oder durch die Entwicklung einer echten Toleranz. Solche Mechanismen findet man, wenn man den Umweltfaktor Licht betrachtet. Bei Lichtmangel sorgen große Blätter für einen ökologischen Vorteil. Einige Pflanzen, wie zum Beispiel die Buche (Fagus sylvatica) bilden auch spezielle Schatten- und Sonnenblätter aus. Auf Lichtüberschuss reagieren einige Pflanzen, wie beispielsweise Eucalyptus spec. durch Parallelstellung der Blätter mit der Richtung des einfallenden Lichts27 (paraheliotrope Blattbewegung). Andere Arten, wie die Sonnenblume (Helianthus annuus) können sich im Tagesverlauf nach dem Licht ausrichten (diaheliotrope Blattbewegung). Eng mit dem Faktor Licht ist der Faktor Temperatur verbunden. Pflanzen sind zwar poikilotherm, können ihre Temperatur aber durch Blattbewegungen, reflektierende Schichten auf den Blättern, Regulation der Transpiration und durch die Blattgröße beeinflussen28. Es gibt auch Arten, die an Feuer angepasst sind. Dies erfolgt meistens durch 23 Vgl. Schulze, E.D. et al. (2002). Pflanzenökologie, S. 7. 24 Schulze, E.D. et al. (2002). Pflanzenökologie, S. 7. 25 Vgl. Schulze, E.D. et al. (2002). Pflanzenökologie, S. 7f. 26 Vgl. Munk, K. (2009).Taschenlehrbuch Biologie. Botanik, S. 448. 27 Vgl. Schulze, E.D. et al. (2002). Pflanzenökologie, S. 25. 28 Vgl. Munk, K. (2009).Taschenlehrbuch Biologie. Botanik, S. 455. 5 isolierende Schichten, wie etwa die Borke der Korkeiche (Quercus suber). Ein weiterer wichtiger Umweltfaktor ist das Wasser. Wassermangel begegnen Pflanzen vor allem durch Vermeidungsstrategien. Dabei wird der Wasserverlust eingeschränkt. Dies erfolgt durch Schließen der Stomata und durch Reduktion transpirierender Oberflächen. Besonders gut sieht man das an Xerophythen. Sie haben häufig zu Dornen umgewandelte Blätter und wasserspeichernde Strukturen (Sukkulenz). Auch der Laubfall im Herbst ist eine Anpassungserscheinung an Trockenheit, denn aus dem im Winter gefrorenen Boden können die Pflanzen kein Wasser aufnehmen. Die Erhöhung des Grenzschichtwiderstandes durch eingesenkte Stomata, reversible Rollblätter und Haare, wie etwa beim Rosmarin (Rosmarinus officinalis), sorgt ebenfalls für einen geringeren Wasserverlust. 29 Wasser kann aber auch Stress verursachen, wenn es zu viel vorhanden ist. Durch Überflutung hervorgerufenen Sauerstoffmangel verhindern angepasste Pflanzen, wie etwa die Königin der Seerosen (Victoria cruziana), durch Ausbildung gasdurchlässiger Gewebe (Aerenchym). Einige Pflanzen, wie die Mangroven (Avicennia marina), verfügen über Atemwurzeln (Pneumatophoren) für den Gasaustausch. Fleischfressende Pflanzen findet man besonders an nährstoffarmen Standorten, wie etwa Mooren. Eine heimische Art ist der Sonnentau (Drosera rotundifolia). Da das Ausbilden solcher komplexer Fangapparaturen viel Energie benötigt, muss die Art eine eigene ökologische Nische besetzen. Sonnentau wächst an nährstoffarmen, aber feuchten und lichtreichen Standorten. Auch parasitische Pflanzen, wie etwa die heimische Mistel (Viscum album) nutzt andere Lebewesen als Nährstoffquelle. Sie belastet den Wasserhaushalt des Wirts, da ihre Stomata immer etwas weiter geöffnet sind als die ihres Wirts. So wird der Wasserfluss in den Parasiten gelenkt 30. 2.3 Didaktische Überlegungen Pflanzen sind ein wichtiger Teil unserer Umwelt und sind als solcher auch in den Fachanforderungen Naturwissenschaften und in den Bildungsstandards Biologie an mehreren Stellen vertreten. Sie sollen als Anschauungsobjekt in verschiedenen Basiskonzepten dienen. In der Klassenstufe 5/6 sollen die Schüler im Basiskonzept System „Lebensbedingungen und Anpassungserscheinungen von Tieren, Pflanzen und Menschen in ihrer jeweiligen Umwelt“ beschreiben und erklären können. Des Weiteren sollen sie die Artenvielfalt der Pflanzen ordnen und den Bau und die Funktion von Pflanzenorganen beschreiben und erklären können.31 Pflanzen spielen auch im Basiskonzept Struktur und Funktion eine Rolle. Hier sollen die Schüler „den Zusammenhang von Aufbau und Funktion von Organen und Organsystemen bei Pflanzen“ beschreiben und „die Strukturen von Organen mit Anpassungserscheinungen“ erklären können. 32 Im Basiskonzept Entwicklung sollen die Schüler „die Anpassung von Tier- und Pflanzenarten an die Jahreszeiten und an verschiedene Standortbedingungen“ beschreiben können. 33 Das schulinterne Fachcurriculum schreibt das Thema „Ich und die Pflanzen“ für das zweite Halbjahr der 5. Klassenstufe vor. Dies soll beispielhaft am Thema Blütenpflanzen erfolgen. Im Vorfeld der Unterrichtseinheit habe ich die Lernenden dazu aufgefordert, eine Pflanze zu zeichnen (siehe Abb. 1), dabei fiel mir auf, dass die Schüler nur wenige Arten gezeichnet haben, nämlich Tulpen, Sonnenblumen und Kakteen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Jäkel und Schaer, wonach Schüler nur „sehr wenige konkrete Arten, aus dem 29 Vgl. Munk, K. (2009).Taschenlehrbuch Biologie. Botanik, S. 465. 30 Vgl. Schulze, E.D. et al. (2002). Pflanzenökologie, S. 25. 31 Vgl. Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig Holstein (2014). Fachanforderungen Naturwissenschaften, S. 29. 32 Vgl. Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig Holstein (2014). Fachanforderungen Naturwissenschaften, S. 31. 33 Vgl. Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig Holstein (2014). Fachanforderungen Naturwissenschaften, S. 32. 6 Alltagswissen, vor allem Löwenzahn und Gänseblümchen“ 34, kennen. Des Weiteren bestanden die gezeichneten Pflanzen häufig nur aus einer Blüte, einer Sprossachse und Blättern. Die Wurzel fehlte, die Blütenblätter waren größtenteils wenig ausdifferenziert und die Blattfläche ging direkt von der Sprossachse ab. Abb. 1: Schülerzeichnungen von Pflanzen Demnach musste ich den Schülern als ersten Schritt den Grundbauplan von Pflanzen näherbringen, und die Aufgaben der verschiedenen Pflanzenorgane thematisieren. In einem zweiten Schritt sollen sich die Schüler dann mit den verschiedenen Standortbedingungen und der phänotypischen Angepasstheit der Pflanzen an diese auseinanderzusetzen. Das Thema Angepasstheit wurde ausgewählt, da so die Funktionen der Pflanzenstrukturen wiederholt und angewendet werden. Des Weiteren wurde durch diesen Schwerpunkt das kriteriengeleitete Betrachten und Vergleichen geschult. Die Schüler sollten so einen genaueren Blick für ihre Umwelt erlangen. Des Weiteren konnten die Schüler durch das kriteriengeleitete Vergleichen den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion von verschiedenen Pflanzenteilen herleiten. Aus diesem Grund lag der Schwerpunkt auf abiotischen Umweltfaktoren, da dort die eindrucksvollsten Anpassungserscheinungen zu sehen sind, wie etwa Sukkulenz, verschiedene Blattgrößen, Schwimmblätter, Fangapparaturen etc. Laut den Bildungsstandards Biologie erwerben die Lernenden das Wissen über ökologische Ähnlichkeiten und Unterschiede mit Hilfe des kriterienbezogenen Beobachtens und Vergleichens35. Demnach eignen sich für den Einstieg in die Thematik Pflanzen aus dem Lebensumfeld der Schüler, wie etwa Gewöhnlicher Löwenzahn (Taraxacum officinale), Gewöhnlicher Frauenmantel (Alchemilla vulgaris), Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia), Dach-Hauswurz (Sempervivum tectorum), Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata) und Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre). Dabei wurde darauf geachtet, dass keine Giftpflanzen und keine unter Naturschutz stehenden Arten für den Unterricht verwendet werden. Die Schüler haben die vorgestellten Pflanzen schon häufig gesehen und können nun ihren Aufbau gezielter vergleichen. Hierbei soll das genaue Betrachten geschult werden, um einer Blindheit gegenüber Pflanzen vorzubeugen 36. Damit die Schüler die Binominale Nomenklatur kennenlernen, habe ich die fachwissenschaftlichen Artnamen stets hinter die deutschen Namen geschrieben und den Aufbau der wissenschaftlichen Artnamen im Unterricht thematisiert. Aus Gründen der didaktischen 34 Vgl. Jäkel, L. & Schaer, A. (2004). Sind Namen Schall und Rauch? Wie sicher sind Pflanzenkenntnisse von Schülerinnen und Schülern?, S. 17. 35 Vgl. KMK (2004). Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss, S. 10. 36 Vgl. Nyberg, E. & Sanders, D. (2014). Drawing attention to the 'green side of life', S. 142-153. 7 Reduktion lag der Schwerpunkt aber auf der Vermittlung der deutschen Artnamen, da ich diese für eine 5. Klasse für angemessener halte als die lateinischen Namen. In einem zweiten Schritt sollten die Schüler auch Pflanzen an Extremstandorten anderer Kontinente kennenlernen. Dabei wurden bewusst Pflanzen ausgewählt, bei denen die Angepasstheit an ihren Standort anhand eines eindrucksvollen Phänotyps sichtbar ist. Auf den Vergleich der Strukturen auf zellulärer Ebene, der sich hier anbietet, wurde aufgrund der fehlenden zellbiologischen Kenntnisse der Schüler verzichtet. Der besondere Phänotyp der vorgestellten Pflanzen, wie beispielsweise Luftwurzeln bei Mangroven (Avicennia marina) oder Schwimmblätter bei der Riesenseerose (Victoria cruziana), sollte die Motivation der Schüler wecken, sich mit diesen Pflanzen zu beschäftigen. Sie sollten so eine neue Perspektive bekommen Pflanzen zu betrachten, was das Interesse von Lernenden steigern kann37. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Angepasstheit nicht als Folge einer intentionalen Handlung als eine Reaktion auf eine Notwendigkeit begriffen wird, denn diese Vorstellung ist laut Weitzel und Gropengießer besonders lernhinderlich 38. Somit sollten die Schüler lernen, das Pflanzen durch verschiedene phänotypische Strukturen an ihre Umwelt angepasst sind. An diesem Punkt kann im nächsten Halbjahr beim Thema Wald angeknüpft werden. Während in der durchgeführten Unterrichtseinheit die abiotischen Faktoren den Schwerpunkt bildeten, werden im nächsten Halbjahr die biotischen Umweltfaktoren verstärkt thematisiert. 2.4 Methodische Überlegungen Da die Schüler meiner Lerngruppe, wie bereits erwähnt, in lehrerzentrierten Phasen weniger motiviert sind sich mit dem Lerngegenstand zu beschäftigen, habe ich mich dafür entschieden, den Unterricht eher schülerzentriert zu konzipieren. Nun stellte sich die Frage, wie ich die große Heterogenität der Klasse sowohl im Arbeitstempo als auch in der Leistungsfähigkeit der einzelnen Lernenden im Unterricht berücksichtigen kann. Den entscheidenden Hinweis bekam ich dann in einem Biologiemodul, wo mir die Methode des Lernparcours vorgestellt wurde. An dieser Stelle wäre auch ein Gruppenpuzzle möglich gewesen, da auch hier eine hohe Schülerbeteiligung erreicht werden kann. Bei diese Methode hätte jedoch nicht sichergestellt werden können, dass auch die schwachen Schüler zu Experten in einem Teilgebiet werden, und in der Lage sind, ihr Wissen weiterzugeben. Deshalb habe ich mich gegen ein Gruppenpuzzle und für einen Lernparcours entschieden. Diese Methode eignet sich meiner Meinung nach sehr gut für meine Lerngruppe, da die Lernenden in ihrem eigenen Tempo und nach ihren eigenen Interessen arbeiten können. Da sie bisher Schwierigkeiten hatten, ihren Lernprozess selbstständig zu organisieren, war die Bearbeitung der Basistexte für alle Lernenden Pflicht. Des Weiteren haben sich die Schüler in eine ausgehängte Liste eingetragen, wenn sie einen Teil der Lernstation bearbeitet hatten. Diese Liste diente mir zur Kontrolle des Lernprozesses der Schüler, für die Lernenden diente sie als Ansporn zu arbeiten, da sie sich hier mit ihren Klassenkameraden messen konnten. Da die Lernenden auch als Zweierteams zusammenarbeiten durften, wurden auch die leistungsschwachen Schüler mit einbezogen und konnten angstfrei arbeiten. Für eine angstfreie Lernumgebung sollte außerdem die Tatsache sorgen, dass der Lernparcours als Lernaufgabe konzipiert wurde und somit einen bewertungsfreien Raum darstellen sollte. Für die Konzeption des Lernparcours holte ich mir Anregungen aus Schulbüchern und suchte gezielt Pflanzen heraus, die im Umfeld der Lernenden wuchsen und interessante Anpassungserscheinungen aufwiesen, wie beispielsweise der Scharfe Mauerpfeffer, mit seinen kleinen, sukkulenten Blättern, der auf dem Schuldach wächst. Der lebensweltliche 37 Vgl. Strgar, J. (2007). Increasing the interest of students in plants, S. 19-23. 38 Vgl. Weitzel, H., Gropengießer, H. (2009). Vorstellungsentwicklung zur stammesgeschichtlichen Anpassung: Wie man Lernhindernisse verstehen und förderliche Lernangebote machen kann, S. 287-305. 8 Bezug sollte dazu anregen sich mit den vorgestellten Pflanzen und ihren Lebensräumen genauer auseinanderzusetzen. Wie ich bereits erwähnt habe, haben die Lernenden große Probleme bei der Erschließung von Texten. Um dieser Schwierigkeit zu begegnen, habe ich die Informationstexte der Lernstufen selbst verfasst und mich dabei um eine sprachliche Reduzierung der Texte bemüht. Dabei wurden Komposita und komplexe Satzstrukturen vermieden. Des Weiteren dienten Begriffshilfen und fett gedruckte Schlüsselwörter einer besseren Orientierung im Text (siehe Anhang A4). Die im Text genannten Beispielpflanzen wurden jeweils unter dem Text als Fotografie dargestellt. Dies sollte die Artenkenntnis der Schüler schulen und ihnen ermöglichen, die Pflanzen miteinander zu vergleichen. Einige Übungen bestanden auch aus Fotografien verschiedener Pflanzen, die die Schüler anhand vorgegebener Kriterien vergleichen sollten. Für Fragen stand eine Meldeliste an der Tafel zur Verfügung. Diese sollte verhindern, dass einzelne Meldungen übersehen werden. Am Anfang jeder Stunde stand jeweils ein kurzes Unterrichtsgespräch, um den Lernenden die Gelegenheit zu geben ihren Lernfortschritt zu präsentieren und Verständnisfragen zu klären. Damit die Präsentation des Lernfortschritts nicht nur theoretisch erfolgt, habe ich in dieser Phase immer ein bis zwei Realobjekte in den Unterricht miteinbezogen. Diese Pflanzen wiesen jeweils besondere phänotypische Merkmale der Angepasstheit auf, die die Lernenden in der zuletzt bearbeiteten Lernstation kennengelernt haben. Das Einbringen von Pflanzen in den Unterricht bei sich bietender Gelegenheit ist neben Freilandarbeit, laut Hedewig eine Möglichkeit zum Erwerb von Formenkenntnis. Laut Hedewig kann dies im Rahmen der FünfMinuten-Biologie am Anfang der Stunde geschehen 39, was ich in meinem Unterricht umgesetzt habe. Außerdem wurde in einer Schulstunde die Artenvielfalt des Schulgeländes und des Schulgartens untersucht. Hierfür sollten sich die Schüler Pflanzen suchen, die besondere Anpassungsmerkmale aufweisen. Diese Pflanzen wurden anschließend im Unterricht bestimmt. Bei dieser Gelegenheit, haben die Schüler die bereits im Unterricht behandelten Pflanzen in der Regel wiedererkannt. Da auch die Motivation der Schüler im Umgang mit Pflanzen verbessert werden sollte, habe ich mich für eine Exkursion in den Neuen Botanischen Garten Kiel entschieden. Kurze Exkursionen können nämlich einen positiven Einfluss auf die Einstellung der Schüler zur Natur und Umwelt haben40. Auch die Motivation der Lernenden soll im schülerzentriertem Unterricht am außerschulischen Lernort höher sein als im lehrerzentrierten Unterricht 41. Der Botanische Garten bietet den Vorteil vieler verschiedener Arten unterschiedlicher Standorte auf einem sehr kleinen Areal. Dabei ist zu beachten, dass die Arten künstlich zusammengestellt wurden und kein natürliches Habitat abbilden. Dennoch ziehe ich den Botanischen Garten einer Exkursion in ein heimisches Ökosystem vor, da Pflanzen aus aller Welt mit besonderen Anpassungserscheinung in dieser großen Zahl nur in Botanischen Gärten anzutreffen sind. Eine Exkursion in ein heimisches Ökosystem bietet sich eher beim Thema Wald im folgenden Halbjahr an. Des Weiteren ist der Botanische Garten unabhängig von der Witterung, da die für den Unterricht relevanten Pflanzen ausschließlich in den Gewächshäusern anzutreffen sind. Nun stellte sich die Frage, welche Pflanzen für eine genauere Betrachtung ausgewählt werden können. Zu diesem Zweck habe ich die Gewächshäuser besucht und unter den im Unterricht betrachteten abiotischen Faktoren die auffälligsten Exemplare ermittelt. Diese habe ich dann fotografiert und auf einem 39 Vgl. Hedewig, R. (1995). Die Vermittlung von Formenkunde bei überwiegend allgemeinbiologischer Orientierung des Unterrichts, S. 139. 40 Vgl. Sellmann, D. & Bogner, F. X. (2013). Effects of a 1-day environmental education intervention on environmental attitudes and connectedness with nature, S. 1077-1086. 41 Vgl. Sturm, H. & Bogner, F. X. (2008). Student-oriented versus teacher-centred: The effect of learning at workstations about birds and bird flight on cognitive achievement and motivation, S. 941-959. Schaal, S. & Bogner, F. X. (2005). Human visual perception – learning at working stations, S. 2-7. 9 Pflanzensteckbrief (siehe Anhang A5) festgehalten. Diesen Steckbrief sollten die Schüler gruppenweise ausfüllen. Er diente während der Exkursion als Grundlage für einen Vortrag der jeweiligen Experten zu ihren Pflanzen. Für die Referate habe ich mich an der Methode Gruppenpuzzle orientiert, wobei die Schüler zuerst in Expertengruppen in der Schule gearbeitet haben, während die Präsentationsphase in den Stammgruppen anhand von Vorträgen an den entsprechenden Pflanzen im Botanischen Garten stattfand. Somit stand die Kommunikation als Teil der Bildungsstandards (K4) in diesem Teil des Unterrichts im Fokus. Die Schüler sollten im Unterricht anhand einer Internetrecherche Informationen zu biologischen Fragestellungen aus verschiedenen Quellen zielgerichtet auswerten und später für das Referat adressaten- und situationsgerecht verarbeiten. 42 Dadurch sollte das Kompetenz- und gleichzeitig auch das Autonomieerleben unterstützt werden, um ein höheres Maß an intrinsischer Motivation zu erreichen. 43 Damit die Schüler das genaue Betrachten und Vergleichen schulen, sollten sie in einem Zwischenschritt als Expertengruppe ihre Pflanze in den Gewächshäusern suchen und eine Zeichnung der Besonderheiten der Angepasstheit anfertigen. Laut Schneekloth schulen Zeichnungen das genauer Betrachten und beugen einer Blindheit gegenüber Pflanzen vor. 44 Für die Sicherung der Ergebnisse des Vortrags haben die Schüler eine Tabelle bekommen, in die sie die Informationen eintragen konnten. Hierfür hätte sich auch eine Concept Map geeignet, da diese einen positiven Effekt auf kurzfristigen Wissenszuwachs hat45. Da die Schüler diese Methode aber noch nicht hinreichend beherrschen, habe ich mich für eine Tabelle entschieden. So können die Schüler die Pflanzen miteinander vergleichen und auch später noch einmal nachschauen, welche Pflanzen sie kennengelernt haben, und was das Besondere an diesen Pflanzen ist. 2.5 Übersicht über die Unterrichtseinheit Std 1 Thema Vortests 2 Wie nennt man das? Grundbauplan von Pflanzen 3 Warum schwitzen Blätter? Aufbau und Funktion des Laubblattes 4 Wie nehmen Pflanzen Wasser auf? - Aufbau und Funktion der Wurzel Zentrales Unterrichtsgeschehen Die Schüler bearbeiteten Wissenstests und einen Test zur Erfassung der Motivation. Die Schüler zeichneten eine Pflanze aus dem Gedächtnis und verglichen anschließend, welche Komponenten sie gezeichnet hatten. Mithilfe von Begriffskärtchen mit kurzen Definitionen ordneten sie die Fachbegriffe den entsprechenden Pflanzenteilen zu. Demzufolge konnten die Schüler den Grundbauplan einer Pflanze beschreiben. Die Schüler führten einen Versuch zur Transpiration von Pflanzen durch und erarbeiteten mithilfe des Lehrbuches die Struktur und Funktion eines Laubblattes. Somit konnten die Schüler die Transpiration von Pflanzen über die Blätter beschreiben und die Funktion von Laubblättern nennen. Die Schüler führten einen Versuch zur Wasseraufnahme bei Pflanzen durch, erarbeiteten die Struktur und Funktion von Wurzeln und konnten anschließend den Aufbau und die Funktion von Wurzeln beschreiben. 42 Vgl. KMK (2004). Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss, S. 15 43 Vgl. Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik, S. 223-238. 44 Vgl. Schneekloth, L. H. (1989). 'Where did you go?', 'The forest', 'What did you see?', 'Nothing.', S. 16. 45 Vgl. Gerstner, S. & Bogner, F. X. (2010). Cognitive Achievement and Motivation in Hands-on and TeacherCentred Science Classes: Does an additional hands-on consolidation phase (concept mapping) optimise cognitive learning at work stations?, S. 840-870. 10 5 Warum bewegt sich die Sonnenblume? Umweltfaktor Licht 6 Schnorchel und Speicher Umweltfaktor Wasser 7 Was macht der Fleischfresser im Moor? Umweltfaktor Nährstoffe Wie überleben Pflanzen Brände? - Umweltfaktor Temperatur 8 9 Was wächst an unserer Schule? Anpassungsspezialisten auf dem Schulgelände 10 Vorbereitung der Referate zu ausgewählten Pflanzen Anpassungsexperten aus fernen Ländern - Exkursion in den Neuen Botanischen Garten Kiel Nachtest Motivation+Formenkenntnis Nachtest Artenkenntnis 11 11 12 Die Schüler bearbeiteten Stufe 1 des Lernparcours und konnten dadurch Strukturen für die Angepasstheit von Pflanzen an den Umweltfaktor Licht beschreiben sowie Beispielpflanzen nennen. Die Schüler bearbeiteten ca. Stufe 2 des Lernparcours und konnten dadurch Strukturen für die Angepasstheit von Pflanzen an den Umweltfaktor Wasser beschreiben sowie Beispielpflanzen nennen. Die Schüler bearbeiteten ca. Stufe 3 des Lernparcours.und konnten dadurch Strukturen für die Angepasstheit von Pflanzen an den Umweltfaktor Nährstoffe beschreiben sowie Beispielpflanzen nennen. Die Schüler bearbeiteten ca. Stufe 4 des Lernparcours und konnten dadurch Strukturen für die Angepasstheit von Pflanzen an den Umweltfaktor Temperatur beschreiben sowie Beispielpflanzen nennen. Die Schüler sammelten „besondere“ Pflanzen auf dem Schulgelände und bestimmten sie mithilfe eines Bestimmungsschlüssels unter Anleitung der Lehrkraft. Im Anschluss haben die Schüler die verschiedenen Pflanzen und ihre Angepasstheit an ihren Standort miteinander verglichen. Die Schüler erstellten einen Pflanzensteckbrief anhand vorgegebener Kriterien mithilfe einer Internetrecherche. Die Schüler führten selbstständig in drei Gruppen jeweils einen Rundgang durch die Gewächshäuser durch. Während des Rundgangs hielten die Experten der jeweiligen Pflanze einen Kurzvortrag. Die Schüler bearbeiteten die Fragebögen. Die Schüler bearbeiteten den Fragebogen. 2.6 Ausgewählte Aspekte des Unterrichtsgeschehens 2.6.1 Lernparcours Der Lernparcours diente der Vermittlung des Fachwissens über Umweltfaktoren und die Angepasstheit einiger Pflanzen an diese. Der Lernparcours war so aufgebaut, dass die Schüler allein oder als Paar selbstständig arbeiten konnten. Sie bekamen eine Übersichtstabelle, in die sie die besonderen Merkmale der Angepasstheit der Pflanzen eintragen sollten. Des Weiteren sollten die Schüler in einer Liste an der Tafel eintragen, welche Arbeitsbögen sie bearbeitet haben. Dies diente den Schülern als Ansporn zu arbeiten und für mich als Lehrkraft als Möglichkeit die Erarbeitung zu überprüfen. Die Lernstationen bestanden jeweils aus einer Gliederung und den Basistexten mit entsprechenden Aufgaben (siehe Anhang A4), die für alle Schüler Pflicht waren. Des Weiteren standen Vertiefungs- und Übungsmaterialien zur Verfügung, die die Schüler freiwillig bearbeiten konnten. Die Kontrolle der Ergebnisse übernahmen die Schüler selbstständig mithilfe eines Lösungsordners, der auf dem Lehrerpult bereitgestellt wurde. Wenn die Schüler eine Lernstation abgeschlossen haben, mussten sie ihre Ergebnisse mir vorzeigen und bekamen dafür eine Unterschrift auf ihrem Laufzettel oder sie wurden dazu aufgefordert ausgelassene Teile zu bearbeiten, wenn sie nicht sorgfältig gearbeitet hatten. Am Ende einer jeden Stunde erfolgte eine Reflexionsphase im Plenum, in der die Schüler spontan äußerten, was ihnen leicht bzw. 11 schwer gefallen ist und was sie gelernt haben. Der Lernparcours war bewusst so angelegt, dass nur die leistungsstarken Schüler es schaffen, alle Stationen zu bearbeiten. Dies war für die Vermittlung des Grundprinzips der Angepasstheit jedoch nicht problematisch. Schüler, die die letzten Stationen nicht geschafft haben, bekamen die Möglichkeit, durch das Vergleichen der Übersichtstabelle, die die Kerninformationen aller Lernstufen zusammenfasste, dennoch die Informationen zu erlangen. Die meisten Schüler haben sehr konzentriert an den Stationen gearbeitet. Besonders die Übungen wurden mit großem Eifer bearbeitet. Dabei ist mir jedoch aufgefallen, dass viele Schüler nicht sorgfältig genug gelesen haben. So wurden viele Fragen zur Aufgabenstellung geäußert, obwohl diese bereits aus vorangegangenen Stationen bekannt war. Zwei Mädchen mit Migrationshintergrund46 äußerten häufig, sie würden die Texte nicht verstehen, konnten mir auf Nachfrage aber nicht sagen, welches Wort sie nicht verstehen. Drei Schüler 47 nutzten die Freiarbeit um sich dem Unterrichtsgeschehen zu entziehen. Eine Weiterarbeit an den Stationen gestaltete sich bei diesen Schülern als schwierig, da sie keinerlei Arbeitsmaterialien mitgebracht hatten. Nach mehrfacher Ermahnung und Telefonaten mit den Eltern, hatten sie dann ihre Materialien dabei, arbeiteten aber immer noch sehr wenig. Drei Schüler und eine Schülerinnen48 haben in der zur Verfügung stehenden Zeit alle Stationen des Lernparcours bearbeitet. Generell lag der Fokus bei einigen Schülern eher auf der Quantität als auf der Qualität der Arbeit. 2.6.2 Exkursion in den Neuen Botanischen Garten Kiel Im Vorfeld der Exkursion haben die Schüler in Expertengruppen sich detailliert mit einer Pflanze beschäftigt. Nun sollten sie ihr Wissen ihren Mitschülern weitergeben. Wir sind mit dem Bus von der Schule aus zum Botanischen Garten gefahren, sodass wir pünktlich zur Öffnung der Gewächshäuser dort waren. Nach einer kurzen Frühstückspause bekamen die Schüler die Instruktion in den Expertengruppen „ihre“ Pflanze zu suchen. Dabei sollten sie sich daran orientieren, in welchem Gebiet die Pflanze beheimatet ist. Anschließend sollten sie die besonderen Merkmale für die Angepasstheit der Pflanze zeichnen. Hierfür hatten sie auf der Rückseite ihres Steckbriefs (siehe Anhang A5) ein Feld vorgegeben. Leider haben einige Schüler dies übersehen und nur sehr wenig oder gar nicht gezeichnet. Da nur zwei Lehrkräfte den Ausflug durchgeführt haben, fiel dies erst später auf. Besonders eine Gruppe männlicher Schüler fiel dadurch auf, dass sie keine Zeichnung angefertigt hatten. Die Mädchengruppen und die gemischten Gruppen fertigten eine Zeichnung an, jedoch mit wenig Sorgfalt, was zum Teil an einer fehlenden festen Unterlage lag. Nach dieser Phase habe ich die Schüler in Stammgruppen eingeteilt. Dies habe ich bewusst erst an dieser Stelle getan, um auch bei fehlenden Schülern eine gute Gruppenstärke zu gewährleisten. Pro Stammgruppe gab es jeweils nur einen Experten für die verschiedenen Pflanzen. Aufgrund der hohen Anzahl an Pflanzen wurden die Schüler in drei Stammgruppen aufgeteilt. Diese sollten nun einen Rundgang durchführen, wobei jeweils der Experte mithilfe seines Steckbriefs einen Kurzvortrag zu seiner Pflanze hielt. Die Zuhörer sollten in dieser Zeit eine Tabelle ausfüllen, um so die Inhalte zu fixieren. Diese Phase hat sehr gut funktioniert. Da wir nur zwei Lehrkräfte waren, aber drei Gruppen beaufsichtigen mussten, habe ich eine Stammgruppe mit sehr zuverlässigen Schülern zusammengestellt. Diese Gruppe lief zwischen den anderen beiden Gruppen. Damit nicht zu viele Schüler an einer Pflanze stehen, ging eine Gruppe den Rundgang im Uhrzeigersinn und zwei Gruppen gegen den Uhrzeigersinn, wobei die Gruppe ohne Lehrkraft einen kurzen zeitlichen Vorsprung bekam. Pro Pflanze sollten die Schüler ca. 5 Minuten reden. Der Rundgang dauerte so etwa 46 Diese Schülerinnen wurden im Ergebnisteil mit S1 und S4 kodiert. 47 Diese Schüler wurden im Ergebnisteil mit S9, S11 und S16 kodiert. 48 Diese Schüler wurden im Ergebnisteil mit S19, S22, S23 und S24 kodiert. 12 eine Stunde. Im Anschluss daran haben wir uns wieder in der Eingangshalle der Gewächshäuser getroffen. Nach einer kurzen Pause wurden dann die Ergebnisse im Plenum verglichen. Dabei äußerten einige Schüler, dass die Mechanismen immer die gleichen seinen: bei Hitze, Trockenheit und hoher Sonneneinstrahlung haben die Pflanzen kleine Blätter oder Dornen und wasserspeichernde Organe, während im Schatten und bei viel Wasser die Blätter groß seien. Dies hat einige Schüler augenscheinlich überrascht, da die Pflanzen auf ganz verschiedene Teilen der Erde wachsen. Ein Schüler 49 meldete zurück, dass er das einfallslos findet, da ja alles gleich sei und immer wieder vorkäme. Somit hat er verstanden, dass die im Unterricht thematisierten Merkmale keine Einzelerscheinungen sind, sondern generelle Strukturen der Angepasstheit von Pflanzen an einen Standort darstellen. Zusammenfassend ist der Ausflug in den Botanischen Garten gelungen. 3. Evaluation und persönliches Resümee 3.1 Evaluationsverfahren 3.1.1 Wissenstests Für die Beantwortung von Leitfrage 1, inwiefern die Arten- und Formenkenntnis der Lernenden durch die Unterrichtseinheit gefördert wurde, wurden zwei Wissenstests konzipiert. Diese wurden im Prä- und Posttest-Design eingesetzt. Der erste Wissenstest richtete sich primär an die Formenkenntnis und testete das Wissen der Lernenden über generelle phänotypische Merkmale von Pflanzen, die Hinweise auf die Angepasstheit an ihren Standort liefern (siehe Anhang A2). Der Test bestand aus 24 Multiple-Choice-Items, bei denen jeweils nur eine Antwort richtig war. Durch die geschlossenen Items sollte die Objektivität des Tests erhöht werden. Wobei unter Objektivität hier der Grad gemeint ist, in dem die Ergebnisse des Tests unabhängig von der auswertenden Person sind 50. Zu einem wissenschaftlich fundierten Test gehören neben der Objektivität auch noch die Reliabilität und die Validität als Gütekriterien. Über Letztere kann hier keine Aussage getroffen werden, da der Test nicht pilotiert wurde. Um dennoch Aussagen treffen zu können, wurde bei der Konzeption der Items besonders darauf geachtet, dass Anpassungserscheinungen nicht nur als sprachliche Beschreibungen, sondern auch mithilfe von Bildern zugeordnet werden konnten. Dies empfahl sich, da die Lernenden phänotypische Merkmale wiedererkennen sollten. Der zweite Wissenstest sollte die Artenkenntnis der Lernenden überprüfen (siehe Anhang A1). Dieser wurde in Anlehnung an ein von Hesse entwickeltes Testinstrument konzipiert. 51 Demnach sollten die Lernenden zunächst einschätzen, ob sie den Artnamen schon einmal gehört haben. In einem zweiten Schritt sollten sie einschätzen, ob sie die Art wiedererkennen können. Dies wurde anschließend in einem dritten Schritt anhand von Bildern überprüft. Der Test fragte auf diese Weise die Artenkenntnis von 22 Pflanzenarten ab. Diese bestanden sowohl aus einheimischen Pflanzen (Gewöhnlicher Frauenmantel (Alchemilla vulgaris); Gänseblümchen (Bellis perennis); Sonnenblume (Helianthus annuus); Löwenzahn (Taraxacum officinale); Sonnentau (Drosera rotundifolia); Kletten-Labkraut (Galium aparine); Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata); Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre); Mistel (Viscum album); Efeu (Hedera helix); Dach-Hauswurz (Sempervivum tectorum); Scharbockskraut (Ficaria verna)), wie auch aus exotischen Pflanzen aus dem Botanischen Garten (Goldkugelkaktus (Echinocactus grusonii); Feigenkaktus (Opuntia tomentosa); Butterbaum (Cyphostema curroii); lebende Steine (Lithops schwantesii); Babyzehen (Fenestraria rhopalophylla); Mangrovenbaum (Rhizophora mangle); Mimose (Mimosa pudica); Königin der 49 Dieser Schüler wurde im Ergebnisteil mit S11 kodiert. 50 Vgl. Wild, E. & Möller, J. (2009). Pädagogische Psychologie, S. 317. 51 Vgl. Hesse, M. (2002). Eine neue Methode zur Überprüfung von Artenkenntnissen bei Schülern. Frühblüher: Benennen – Selbsteinschätzen – Wiedererkennen, S. 53-66. 13 Seerosen (Victoria cruziana); Wassersalat (Pistia stratiotes); Rosmarin (Rosmarinus officinalis)). Dabei überwogen die einheimischen Arten, da diese für die Lebenswelt der Schüler von größerer Bedeutung sind. Aus Gründen der didaktischen Reduktion wurden die Arten nur anhand ihres deutschen Namens abgefragt. Einzige Ausnahme bildete Fenestraria spec., da der deutsche Begriff „Babyzehen“ nicht etabliert ist. Durch die Selbsteinschätzung der Schüler konnte zwischen explizitem und implizitem Wissen der Lernenden unterschieden werden bzw. zwischen den verschiedenen Kompetenzstufen. Laut Jäkel und Schaer darf man der Selbsteinschätzung von Lernenden bezüglich der Artenkenntnis durchaus Glauben schenken52. Hesse empfiehlt die Überprüfung der Artenkenntnis anhand von Realobjekten 53. Dies war nicht möglich, da einige Pflanzen zu groß, nicht im Handel erhältlich oder zu teuer waren. Beide Tests wurden im Vortest zusammen eingesetzt. Im Nachtest wurden die Tests aus organisatorischen Gründen getrennt abgefragt. Der Test zur Formenkenntnis wurde zusammen mit dem Motivationstest direkt im Anschluss an die Exkursion in den Botanischen Garten durchgeführt. Der Test zur Artenkenntnis wurde zwei Wochen nach der Exkursion durchgeführt. 3.1.2 Motivationstest Der von mir konzipierte Fragebogen zur Motivation der Schüler besteht aus 20 Items im Vortest und 21 Items im Nachtest (siehe Anhang A3). Das zusätzliche Item im Nachtest („Ich habe im Unterricht viel Neues über Pflanzen gelernt.“) habe ich eingefügt, um eine Selbsteinschätzung der Schüler zu ihrem Wissenszuwachs durch die Einheit zu bekommen. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse, habe ich ausschließlich geschlossene Items mit einer bipolaren Ratingskala eingesetzt. Dies ist ein gängiges Modell für die Konzeption von Fragebögen zur Selbsteinschätzung. 54 Die Ratingskala bestand aus sechs Stufigen, wobei Stufe 1 für „trifft nicht zu“ und Stude 6 für „trifft zu“ stand. Die gerade Anzahl der Ratingskala sollte hierbei die Tendenz zur Mitte 55 umgehen. Die Items wurden in zwei Skalen eingeteilt, die die Dimensionen der Motivation abbilden sollten. Die erste Skala sollte das Interesse zum Thema Pflanzen (z.B. Item 4:„Ich betrachte Pflanzen gern ganz genau.“, 6 Items) als eine Form der intrinsisch motivierten Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften messen. 56 In der zweiten Skala wurde die Leistungsmotivation der Schüler mit einer Kurzversion des Leistungsmotivationsfragebogens von Gjesme und Nygard57 geprüft. Die Skalen „Hoffnung auf Erfolg“ (z.B. Item 9:„Ich kann viele Pflanzen benennen.“, 7 Items) und „Furcht vor Misserfolg“ (z.B. Item 3:„Wahrscheinlich werde ich keine Pflanzen erkennen“, 7 Items) spiegeln die beiden grundlegenden Motive der Leistungstheorie nach Atkinson58 wider. Das Misserfolgsmotiv wird dabei als hemmende Kraft angesehen, welche der Stärke des antreibenden Erfolgsmotivs entgegenwirkt 59. 52 Jäkel, L. & Schaer, A. (2004). Sind Namen Schall und Rauch? Wie sicher sind Pflanzenkenntnisse von Schülerinnen und Schülern?, S. 17. 53 Vgl. Hesse, M. (2002). Eine neue Methode zur Überprüfung von Artenkenntnissen bei Schülern. Frühblüher: Benennen – Selbsteinschätzen – Wiedererkennen, S. 53-66. 54 Vgl. Bortz, J., Schuster, C. (2010). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler, S. 23. 55 Vgl. Raab-Steiner, E., Benesch, M. (2010). Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS/PASWAuswertung, S. 61. 56 Die Items wurden adaptiert an: Schnabel, K.-U., Little, T. D., & Baumert, J. (2000). Modeling longitudinal and multilevel data, S. 9-13. 57 Vgl. Gjesme, T. & Nygard, R. (1970). Achievement-related motives: Theoretical considerations and construction of a measuring instrument. 58 Vgl. Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior, S. 359-372. 59 Vgl. Brunstein, J. C., Heckhausen, H. (2010). Leistungsmotivation, S.151. 14 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Arten- und Formenkenntnis (Leitfrage 1) Zwei Schüler haben Teile der Tests nicht mitgeschrieben, darum beträgt die Stichprobe N=24. Die Formenkenntnis der Schüler wurde mithilfe eines Wissenstests im Pre-PosttestDesign erhoben. Dieser wurde mithilfe von Libre Office Calc ausgewertet. Hierbei wurde eine 0/1-Codierung verwendet, um so, mithilfe der Summenfunktion, die Gesamtpunktzahl der Tests zu bestimmen. Hierbei fiel auf, dass sechs Items aufgrund unklarer Formulierungen und einer daraus resultierenden zu geringen Lösungsrate aus dem Test entfernt werden müssen. Diese Items wurden in der Darstellung der Ergebnisse (siehe Abb. 2) deshalb nicht berücksichtigt. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug somit 18 Punkte. Da es nur eine richtige Lösung gab, wurde pro Item ein Punkt vergeben. Bei der Betrachtung der Ergebnisse lässt sich feststellen, dass 19 Lernende im Nachtest (=Posttest) eine höhere Punktzahl erzielt haben als im Vortest (=Pretest). Sechs Schüler blieben hingegen auf einer gleichbleibenden Punktzahl stehen. Eine Schülerin (S4) erreichte im Nachtest 10 Punkte mehr als im Vortest. Zwei Schülerinnen haben teilweise die Artnamen zu den Bildern des Fragebogens geschrieben (siehe Titelblatt). Demnach hat ein Großteil der Schüler, nämlich 73 Prozent, mehr Punkte im Nachtest erzielt hat als im Vortest. Dabei erreichten 88 Prozent der Lernenden mehr als die Hälfte der maximal erreichbaren Punkte. Durchschnittlich erreichten die Lernenden im Nachtest drei Punkte mehr als im Vortest. Das entspricht einem Leistungszuwachs von ca. 16 Prozent. Die Schüler wurden so umkodiert, dass der Schüler mit der geringsten Gesamtpunktzahl in den Wissenstests mit S1 und der Schüler mit der höchsten Gesamtpunktzahl mit S24 bezeichnet wurde. Die Artenkenntnis wurde noch einmal gesondert betrachtet. Hier wurde für jede richtig benannte Art ein Punkt vergeben. Dabei fiel auf, dass die Schüler im Durchschnitt nur zwei der 22 Arten im Vortest richtig benennen konnten. Im Nachtest hingegen haben alle Schüler deutlich mehr Punkte erzielt, im Durchschnitt 11 Punkte (siehe Abb. 2). Dabei ging die Varianz von 7 bis 15 Punkten Zuwachs im Nachtest im Vergleich zum Vortest. Auffällig ist, dass nur drei Schüler korrekt einschätzen konnten, welche Arten sie benennen können. Alle anderen Schüler haben mehr Arten richtig benannt, als sie ursprünglich eingeschätzt hatten. Durchschnittlich konnten die Schüler drei zusätzliche Arten richtig benennen, obwohl sie dies nach eigener Einschätzung nicht können. Abb. 2: Ergebnisse der Wissenstests (N=24, Maximal erreichbare Punktzahl: 40 Punkte) Insgesamt lässt sich feststellen, dass alle Schüler in den Wissenstests im Nachtest eine höhere Punktzahl erzielen konnten als im Vortest. In den Nachtests erreichten 22 Schüler 15 (ca. 92 Prozent) mindestens die Hälfte der Gesamtpunktzahl. Die leistungsschwächste Schülerin erreichte 18 Punkte, die beste Schülerin erreichte 35 Punkte. Rechnet man beide Wissenstests zusammen, so ergibt sich ein durchschnittlicher Zuwachs von 14 Punkten im Nachtest im Vergleich zum Vortest. Die leistungsschwächste Schülerin hatte dabei 9 und die leistungsstärkste Schülerin hatte 19 Punkte mehr im Nachtest gegenüber dem Vortest. Die zusätzliche Frage nach der Selbsteinschätzung ihres Lernzuwachses (Item 21 auf dem Motivationstest) haben alle Schüler, bis auf einen mit sehr groß bis groß angegeben (durchschnittlich 5,2). Ein Schüler (S11) schätzte seinen Lernzuwachs als gering ein. Differenz Nachtest-Vortest 3.2.2 Motivation (Leitfrage 2) Drei Schüler haben Teile des Tests nicht bearbeitet, darum beträgt die Stichprobe in diesem Bereich N=23. Die Motivation wurde anhand von drei Skalen erfasst. Um einen Wert für eine Skala zu ermitteln, wurden der Mittelwert der zur Skala gehörenden Items ermittelt. Dieser wurde anschließend mit dem Wert des Vortests verglichen. Da die Leitfrage klären soll, ob die Motivation durch die Unterrichtseinheit steigt, wurde das Ergebnis des Vortests vom Ergebnis des Nachtests abgezogen. Im Idealfall sollte dann der Wert in der Skala „Interesse“ und „Hoffnung auf Erfolg“ steigen und somit im positiven Bereich liegen. Der Wert der Skala „Furcht vor Misserfolg“ sollte und somit im negativen Bereich liegen. Betrachtet man nun die Ergebnisse, so fällt auf, dass die Ergebnisse nicht der Erwartung entsprechen. Nur 11 Schüler interessieren sich nun mehr für Pflanzen. Bei 7 Schülern ist das Interesse gleich geblieben und 4 Schüler interessieren sich nun weniger für Pflanzen als vor der Unterrichtseinheit. 11 Schüler haben nun eine größere Hoffnung auf Erfolg, bei 7 Schülern ist diese gleich geblieben und bei 4 Schülern ist die Hoffnung auf Erfolg gesunken. 6 Schüler fürchten sich nun weniger vor Misserfolg zum Thema Pflanzen, bei 13 Schülern ist die Furcht auf einem gleichbleibenden Niveau geblieben und 3 Schüler fürchten sich nun mehr vor Misserfolg als vor der Unterrichtseinheit (siehe Abb. 3). 2 1 0 -1 -2 S2 S1 S4 S3 S6 S5 S8 S7 S10 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S9 S11 S14 S16 S18 S20 S22 Schüler Interesse Hoffnung auf Erfolg Furcht vor Misserfolg Abb. 3: Motivation der Schüler (N=23) Betrachtet man das Interesse der Schüler genauer, so fällt auf, dass kein augenscheinlicher Zusammenhang zwischen dem Interesse der Schüler und ihrer Leistung in der durchgeführten Unterrichtseinheit besteht (siehe Abb. 4). Es gab sowohl leistungsschwache Schüler (S3; S5), die sich für das Thema interessieren als auch einen mittelmäßigen Schüler, den das Thema nicht interessierte (S11). Auffällig ist, dass die leistungsstärksten Schüler fast alle nach der Unterrichtseinheit ein hohes Interesse für Pflanzen bekundet haben (S19, S20, S22, S23, S24). Des Weiteren fällt auf, dass die Extrembereiche bis auf einen Schüler (S11) nicht genannt wurden. 8 Schüler interessieren sich im Nachtest sehr für das Thema (Stufe 5). 5 Schüler interessieren sich wenig bis gar nicht für Pflanzen (Stufe 1 und 2) und 10 Schüler 16 Interesse an Pflanzen waren mittelmäßig am Thema interessiert (Stufe 3 und 4). Durchschnittlich lag das Interesse der Schüler im Vortest bei 3 und im Nachtest bei 3,5. Das heißt, dass sie sowohl im Vor- als auch im Nachtest mittelmäßig interessiert waren, wobei das durchschnittliche Interesse im Nachtest genau den Mittelpunkt der Skala markiert. Die Schüler waren im Vortest somit etwas weniger am Thema interessiert als im Nachtest. 6 5 4 3 2 1 S2 S1 S4 S3 S6 S5 S8 S7 S10 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S9 S11 S14 S16 S18 S20 S22 S24 Schüler Interesse Vortest Interesse Nachtest Abb. 4: Interesse der Schüler am Thema „Angepasstheit von Pflanzen an ihre Umwelt“ (N=23) 6 5 4 3 2 1 S2 S4 S6 S8 S10 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S1 S3 S5 S7 S9 S11 S14 S16 S18 S20 S22 S24 Schüler Hoffnung auf Erfolg Vortest Hoffnung auf Erfolg Nachtest Grad der Furcht vor Misserfolg Grad der Hoffnung auf Erfolg Bei der Betrachtung der Skalen zur Zuversicht der Schüler („Hoffnung auf Erfolg“, „Furcht vor Misserfolg“ - siehe Abb. 5) fällt auf, dass die Schüler generell eine mittelmäßige Hoffnung auf Erfolg (Vortest: 3,3; Nachtest: 3,7) und wenig Furcht vor Misserfolg (Vortest: 2,3; Nachtest: 2,2) haben. Im Durchschnitt sind die Ausprägungen beider Skalen im Vor- und Nachtest gleich geblieben. Auffällig ist jedoch ein mittelmäßiger Schüler, der im Vortest nur geringe und im Nachtest keine Hoffnung auf Erfolg angibt (S11). Dieser Schüler fürchtet sich dennoch nur wenig vor Misserfolg. Ein leistungsstarker Schüler gab im Nachtest die maximale Hoffnung auf Erfolg an (S19) und fürchtete sich nur wenig vor Misserfolg. Generell scheut der Großteil der Schüler die Extrempunkte der Skala im Hinblick auf die Hoffnung auf Erfolg. Bei der Furcht vor Misserfolg hingeben geben im Nachtest 5 Schüler (S2, S3, S10, S13, S14) an, dass sie sich nicht vor einem Misserfolg fürchten. 6 5 4 3 2 1 S2 S4 S6 S8 S10 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S1 S3 S5 S7 S9 S11 S14 S16 S18 S20 S22 S24 Schüler Furcht vor Misserfolg Vortest Furcht vor Misserfolg Nachtest Abb. 5: Zuversicht der Schüler (N=23) 17 3.3 Schlussfolgerungen und persönliches Resümee 3.3.1 Diskussion der Ergebnisse (Leitfrage 1) Die erste Leitfrage zielte darauf ab zu überprüfen, inwiefern ausgewählte Aspekte der Artenund Formenkenntnis der Schüler durch eine darauf ausgerichtete Unterrichtseinheit zum Thema „Standortanpassungen von Pflanzen“ gefördert werden können. Die Ergebnisse der Wissenstests legen nahe, dass die meisten Lernenden einen Lernzuwachs in dem gewünschten Bereich durch die Unterrichtseinheit erreicht haben. Im Bereich der Formenkenntnis lagen die Ergebnisse des Wissenstests ca. 16% über den Ergebnissen des Vortests. Das Ergebnis eines Schülers, der deutlich weniger Punkte im Nachtest als im Vortest erreicht hat, deute ich als fehlende Sorgfalt bei der Bearbeitung der Aufgaben, da nur das erste Blatt des Nachtests ausgefüllt wurde. Als problematisch sehe ich die fünf Schüler an, die sich nicht verbessert haben. Der Unterricht scheint diesen Lernenden keine Hilfe für die Bewältigung der Aufgaben geliefert zu haben. Dies könnte daran liegen, dass das Niveau zu hoch oder zu niedrig angesetzt war. Ein zu niedriges Niveau würde ich in diesen Fällen ausschließen, da die Ergebnisse der Lernenden nicht im oberen Bereich der Gesamtpunktzahl lagen. Es könnte aber auch sein, dass der Fragebogen den Lernzuwachs nicht valide misst. Dies ist im Hinblick auf die fehlende Pilotierung des Tests durchaus möglich. Für die These des zu hoch angesetzten Niveaus würde außerdem sprechen, dass die Lernenden in der Reflexionsphase, die am Ende jeder Stunde durchgeführt wurde, mehrfach zurückgemeldet haben, dass sie die Texte nicht oder nur teilweise verstanden hätten. Da ich die Texte selbst unter Berücksichtigung eines lebensweltlichen Kontextes erstellt habe, sehe ich Schwierigkeiten die Texte noch weiter zu vereinfachen. Auch das Fettdrucken der Schlüsselbegriffe scheint einigen Schülern keine ausreichende Hilfe gewesen zu sein. Aus diesen Gründen werde ich in Zukunft wieder verstärkt Tippkarten zur Verfügung stellen. Des Weiteren konnte ich beobachten, dass die leistungsschwachen Schüler besonders von Partnerarbeiten profitierten, da sie so einen direkten Ansprechpartner für Probleme beim Textverständnis haben. Durch häufige Nachfragen einzelner Schüler habe ich bemerkt, dass die Bereitschaft Texte sinnerfassend zu lesen teilweise sehr wenig ausgeprägt ist. Hier werde ich im Zuge der durchgängigen Sprachbildung in Zukunft ansetzen, indem ich den Lernenden vor der Bearbeitung von Aufgaben eine feste Lesezeit gebe, in der sie nur den vorliegenden Text lesen, ohne direkt die Aufgaben zu bearbeiten. Des Weiteren werde ich Strategien zum sinnerfassenden Lesen, wie die 5-Schritt-LeseMethode gezielt mit den Schülern üben. Hierbei sollten sie sich zunächst im Text orientieren, Verstehensinseln suchen, sich den Text abschnittsweise erschließen, den roten Faden suchen, und abschließend das Gelesene reflektieren 60. Da ein Großteil der Schüler, nämlich 79% im Bereich der Formenkenntnis zu Strategien der Angepasstheit der Pflanzen einen Punktzuwachs verzeichnen können, würde ich aus didaktischer Sicht den generellen Ansatz formenkundliche Aspekte anhand von Merkmalen der Angepasstheit von Pflanzen an ihren Lebensraum zu unterrichten, wieder einsetzen. Ich halte diesen Ansatz für gelungen, da die Schüler die Pflanzen gleich in einem übergeordneten Kontext kennenlernen und so additives Lernen verhindert werden kann. Damit ist die Voraussetzung für kumulatives Lernen, nämlich anschlussfähiges Wissen aufzuzeigen, gegeben. Dieses Wissen sollte dann in einem lern- und outputorientierten Unterricht münden. Hierfür finde ich die von mir gewählten Methoden des Lernparcours in Verbindung mit dem Besuch eines außerschulischen Lernorts nach wie vor sehr sinnvoll. Für einen höheren Kompetenzerwerb im Bereich der allgemeinen Formenkenntnis sollte der Lernparcours noch einmal überarbeitet werden, sodass die Schüler das Vergleichen der 60 Vgl. Leisen, J. (2013). Handbuch Sprachförderung im Fach. Sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis, S. 143. 18 Pflanzen und das genaue Betrachten noch effizienter üben. Bei der Betrachtung der Ergebnisse des Wissenstests zur Artenkenntnis ist mir zunächst aufgefallen, dass an bei allen Schülern ein sehr großer Punktzuwachs im Nachtest im Vergleich zum Vortest, von durchschnittlich 78%, zu verzeichnen war. Auffällig war hierbei besonders, dass die Pflanzen des außerschulischen Lernorts Botanischer Garten noch deutlich besser erinnert wurden, als die Pflanzen aus dem Unterricht. Daraus schließe ich, dass die Kombination von Begegnungen mit Realobjekten an einem außerschulischen Lernort und Schülervorträgen gut dazu geeignet ist, die Artenkenntnis der Schüler zu erweitern. Dass nur wenige Arten aus dem vorangegangenen Unterricht behalten wurden, könnte zum Einen daran liegen, dass der Schwerpunkt hier eher auf den Merkmalen der Angepasstheit der Pflanzen an ihren Standort lag. Die gezeigten Pflanzen dienten hierfür als Beispiele, sodass der Name der Art schnell überlesen werden konnte. Des Weiteren haben nicht alle Schüler alle Lernstufen bearbeitet, sodass besonders die leistungsschwachen Schüler nicht mit allen vorgestellten Pflanzen in Kontakt gekommen sind. Vielleicht fiel es einigen Schülern auch schwer die Pflanzen auf den Fragebögen zu erkennen. Realobjekte wären an dieser Stelle sicherlich zielführender gewesen, dies war aber aufgrund der hohen Kosten und der Größe einiger Pflanzen nicht umsetzbar. Auch habe ich mich bewusst dafür entschieden, nur die deutschen Namen der Pflanzen zu überprüfen. Dieser ist zwar nicht in jeder Region gleich und international nicht anerkannt, birgt aber eine geringere sprachliche Barriere als der fachwissenschaftliche Begriff. Aus diesem Grund halte ich diese didaktische Reduzierung für angemessen für eine 5. Klasse. Mit dem Ergebnis, dass von den 22 Arten, die exemplarisch in der Unterrichtseinheit behandelt wurden, die Schüler im Durchschnitt 14 Arten korrekt benennen konnten, bin ich zufrieden. Das ist im Vergleich zum Vortest ein Zuwachs um 85%. Besonders interessant ist hier der genaue Blick auf die Selbsteinschätzung der Schüler und ihre Ergebnisse. Diese Selbsteinschätzung kann als Indiz dafür gewertet werden, auf welcher Kompetenzstufe der Schüler steht. 21 Schüler haben ihre eigene Leistung schlechter eingeschätzt, als sie de facto war. Demnach befinden sie sich bei einigen Pflanzenarten auf der Stufe der unbewussten Kompetenz. Drei Schüler haben ihre Leistung korrekt eingeschätzt, sie befinden sich somit auf der Stufe der bewussten Kompetenz. Kein Schüler hat eine als bekannt deklarierte Pflanze nicht benannt. Somit befindet sich kein Schüler auf der Stufe der unbewussten Inkompetenz. Die Pflanzen, die sie nicht korrekt benannt haben, hatten die Schüler zuvor auch unter „erkenne ich nicht wieder“ angegeben. Somit war ihnen ihre Inkompetenz in diesem Bereich bewusst. Da die eingesetzten Testinstrumente nicht pilotiert wurden, kann keine Aussage über die Validität der Ergebnisse getroffen werden. Durch den Einsatz verschiedener Tests und durch die Selbsteinschätzung der Schüler kann man dennoch zusammenfassend, als Antwort auf die Leitfrage 1, sagen, dass die Arten- und Formenkenntnis durch die durchgeführte Unterrichtseinheit zum Thema „Standortanpassungen von Pflanzen“ nachweisbar gefördert wurde. 3.3.2 Diskussion der Ergebnisse (Leitfrage 2) Die zweite Leitfrage zielte darauf ab zu testen, inwiefern sich die Motivation der Schüler, sich mit Pflanzen zu beschäftigen, durch Methoden zum eigenständigen Arbeiten in Verbindung mit dem Besuch eines Botanischen Gartens erhöhen lässt. Für die Beantwortung dieser Frage, müssen zunächst die beiden untersuchten Dimensionen zur Motivation betrachtet werden. Das Interesse der Schüler am Thema ist im Nachtest im Vergleich zum Vortest insgesamt etwas höher, jedoch bliebt das Ergebnis deutlich hinter dem von mir erwarteten zurück. Generell waren die Mädchen etwas interessierter am Thema als die Jungen, was mit wissenschaftlichen Untersuchungen konform geht 61. Auffällig ist, dass die Schüler, die alle 61 Vgl. Fančovičová, J., & Prokop, P. (2011). Plants have a chance: outdoor educational programmes alter 19 Stationen des Lernparcours bearbeitet haben (S19, S22, S23, S24), auch im Nachtest sehr interessiert an Pflanzen waren, und die besten Gesamtergebnisse in den Wissenstests erreicht haben. Die Schüler, die wenig Interesse an Pflanzen hatten, liegen auch eher im mittleren bis unteren Teil der Ergebnisse der Wissenstests. Es gibt jedoch auch interessierte Schüler im mittleren Leistungsspektrum. Daraus lässt sich ableiten, dass die von mir gewählten Methoden vor allem das Interesse der leistungsstarken Schüler geweckt haben. Im unteren und mittleren Leistungsspektrum waren vier Schüler nach der Unterrichtseinheit weniger an Pflanzen interessiert als vorher. Demnach waren die Methoden für diese Schüler nicht gut gewählt. Zwei dieser Schüler haben das auch im Unterricht durch ihr Verhalten gezeigt, indem sie den Lernparcours kaum bearbeitet haben und ihre Arbeitsmaterialien nicht mitgebracht haben. Für diese Schüler wäre es eventuell sinnvoll, wenn im Anschluss an die Lernaufgaben auch Leistungsaufgaben folgen, damit sie eher einen Anreiz haben, sich dem Unterrichtsgeschehen zu widmen. Das Interesse der Schüler könnte auch durch einen fächerübergreifenden Unterricht mit Kunst gefördert werden 62, indem die Schüler häufiger Pflanzenteile zeichnen und so auch das genaue Betrachten üben. Die Zuversicht der Schüler hat sich insgesamt kaum verändert. Nur wenige Schüler fürchteten sich vor einem Misserfolg. Da die Unterrichtseinheit als Lernaufgabe konzipiert wurde, war das auch nicht weiter verwunderlich. In Zukunft würde ich aber aus den bereits genannten Gründen eine Leistungsaufgabe im Anschluss an die Lernaufgaben präferieren. Da das eingesetzte Testinstrument nicht pilotiert wurde, lässt sich keine Aussage über die Validität der Ergebnisse treffen. Die Ergebnisse des Tests legen jedoch nahe, dass die gewählten Methoden nur geringe Effekte auf die Motivation der Schüler hatten. 3.3.3 Ausblick Für meinen kommenden Unterricht nehme ich mit, dass ich Methoden noch intensiver mit den Schülern üben muss, bevor ich sie selbständig arbeiten lasse. Insbesondere das sinnerfassende Lesen und das Anfertigen biologischer Zeichnungen muss mehr geübt werden. Generell würde ich wieder einen Lernparcours einsetzen, jedoch mit einer anschließenden Leistungsaufgabe, damit die Schüler sich intensiver mit den Inhalten auseinandersetzen. Auch würde ich bei Lernpartnern in Zukunft darauf achten, dass nicht zwei uninteressierte Schüler zusammenarbeiten. Den Äußerungen meiner Schüler konnte ich entnehmen, dass sie den Besuch des Botanischen Gartens und die Versuche innerhalb des Lernparcours positiv bewerten. Aus diesem Grund möchte ich auch im folgenden Unterricht das entdeckende Lernen als Schwerpunkt setzen. Für das kommende Thema Wald kann ich direkt an die Ergebnisse der durchgeführten Unterrichtseinheit anknüpfen. Hier kann ich den abiotischen Faktor Licht nutzen, um den Stockwerkbau des Waldes zu thematisieren und dann zu den biotischen Umweltfaktoren und Nahrungsnetzen überleiten. Somit bildete die in der vorliegenden Arbeit beschriebene Unterrichtseinheit die Grundlage für weitergehende Untersuchungen im nächsten Schuljahr. Dann können auch die bisher versäumten Pflanzenfamilien im Rahmen einer Exkursion in den Wald thematisiert und das Bestimmen von Pflanzen eingehender geübt werden. Dadurch können die Schüler an ihr bestehendes Wissen anknüpfen und kumulativ lernen. students' knowledge and attitudes towards plants, S. 537-551. Wiegand, F. et al. (2013). Out-of-school learning in the botanical garden: Guided or self-determined learning at workstations?, S. 161-168. 62 Vgl. Cìl, E. (2016). Instructional Integration of Disciplines for Promoting Children's Positive Attitudes Toward Plants, S. 2. 20 Literaturverzeichnis Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. Psychological Review, 64, S. 359-372. Bortz, J., & Schuster, C. (2010). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. Berlin/Heidelberg: Springer. Brunstein, J. C., & Heckhausen, H. (2010). Leistungsmotivation. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), Motivation und Handeln (S. 145-192). Berlin/Heidelberg: Springer. Cìl, E. (2016). Instructional Integration of Disciplines for Promoting Children's Positive Attitudes Toward Plants. Journal of Biological Education, DOI: 10.1080/00219266.2015.1117512. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik, 39, S. 223-238. Drissner, J., Haase, H. M., & Hille, K. (2010). Short-term environmental education – Does it work? - An evaluation of the Green Classroom. Journal of Biological Education, 44, S. 149155. Fančovičová, J., & Prokop, P. (2011). Plants have a chance: outdoor educational programmes alter students' knowledge and attitudes towards plants. Environmental Education Research, 17(4), S. 537-551. Gerstner, S., & Bogner, F. X. (2010). Cognitive Achievement and Motivation in Hands-on and Teacher-Centred Science Classes: Does an additional hands-on consolidation phase (concept mapping) optimise cognitive learning at work stations?. International Journal of Science Education, 32(7), S. 840-870. Gjesme, T., & Nygard, R. (1970). Achievement-related motives: Theoretical considerations and construction of a measuring instrument. Unpublished manuscript: University of Oslo. Goller, H. (2002). Kontextabhängiger Erwerb von Arten- und Formenkenntnissen im Biologieunterricht des Gymnasiums. Dissertation, Universität Regensburg. Hedewig, R. (1995). Die Vermittlung von Formenkunde bei überwiegend allgemeinbiologischer Orientierung des Unterrichts. In: J. Mayer (Hrsg.), Vielfalt begreifen – Wege zur Formenkunde. IPN-Schriftenreihe 144. Kiel, S. 133-142. Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) (2015): Der Vorbereitungsdienst in Schleswig-Holstein. Ausbildung. Prüfung. IQSH: Kronshagen. Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein Fachspezifische Ausbildungsstandards Biologie. IQSH: Kronshagen. (IQSH) (2007): 21 Hesse, M. (2002). Eine neue Methode zur Überprüfung von Artenkenntnissen bei Schülern. Frühblüher: Benennen – Selbsteinschätzen – Wiedererkennen. Zeitschrift für die Didaktik der Naturwissenschaften (ZfDN), 8, S. 53-66. Jäkel, L., & Schaer, A. (2004). Sind Namen Schall und Rauch? Wie sicher sind Pflanzenkenntnisse von Schülerinnen und Schülern?. IDB Münster, 13, 1-24. Jülch, C., & Bergmann, H.-H. (2012). Wie man Jugend für Natur gewinnen kann. Zugang zur Artenvielfalt im Schulunterricht. Biologie in unserer Zeit, 5(42), S. 328-331. Kultusministerkonferenz (KMK) (2004). Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss. Beschluss vom 16.12.2004. Luchterhand: München. Leisen, J. (2013). Handbuch Sprachförderung im Fach. Sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis. Stuttgart: Klett. Mayer, J. (1992). Formenvielfalt im Biologieunterricht. IPN-Schriftenreihe 132. Kiel: IPN. Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig Holstein (2014). Fachanforderungen Naturwissenschaften. Kiel. Munk, K. (2009). Taschenlehrbuch Biologie. Botanik. Stuttgart: Thieme. Nyberg, E., & Sanders, D. (2014). Drawing attention to the 'green side of life'. Journal of Biological Education, 48(3), S. 142-153. Probst, W. (2010). Wie Pflanzen funktionieren. Unterricht Biologie, 34(355), S. 2-11. Probst, W. (2014). Pflanzen unter Stress. Unterricht Biologie, 38(394), S. 2-11. Raab-Steiner, E., & Benesch, M. (2010). Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS/PASW-Auswertung. Wien: Facultas. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, S. 68-78. Schaal, S., & Bogner, F. X. (2005). Human visual perception – learning at working stations. Journal of Biological Education, 40, S. 2-7. Schnabel, K.-U., Little, T. D., & Baumert, J. (2000). Modeling longitudinal and multilevel data. In T. D. Little, K.-U. Schnabel, & J. Baumert (Hrsg.), Modeling longitudinal and multilevel data: Practical issues, applied approaches, and specific examples (S. 9-13). Mahwah/NJ: Erlbaum. Schneekloth, L. H. (1989). 'Where did you go?', 'The forest', 'What did you see?', 'Nothing.'. Childrens Environment Quarterly, 6.1, S. 14-17. Schulze, E.D., Beck, E., & Müller-Hohenstein, K. (2002). Pflanzenökologie. Heidelberg/ Berlin: Spektrum. 22 Sellmann, D. & Bogner, F. X. (2013). Effects of a 1-day environmental education intervention on environmental attitudes and connectedness with nature. European Journal of Psychology Education, 28(3), S. 1077-1086. Strgar, J. (2007). Increasing the interest of students in plants. Journal of Biological Education, 42(1), S. 19-23. Sturm, H., & Bogner, F. X. (2008). Student-oriented versus teacher-centred: The effect of learning at workstations about birds and bird flight on cognitive achievement and motivation. International Journal of Science Education, 30, S. 941-959. Tomczak, N. (2015). Was Pflanzen leisten. Biologie im Naturwissenschaftlichen Unterricht 5 bis 10, 11, S. 1. Uno, G. E. (2009). Botanical Literacy: What and How Should Students Learn about Plants?. American Journal of Botany, 96(10), S. 1753-1759. Wandersee, J. H., & Schussler, E. E. (1999). Preventing Plant Blindness. The American Biology Teacher, 61(2), S. 82-86. Wandersee, J. H., & Schussler, E. E. (2001). Toward a theory of plant blindness. Plant Science Bulletin, 47, S. 2-9. Wasmann, A. (2015). Flower Power – was Naturwissenschaftlichen Unterricht 5 bis 10, 11, S. 4-5. Pflanzen leisten. Biologie im Weitzel, H., & Gropengießer, H. (2009). Vorstellungsentwicklung zur stammesgeschichtlichen Anpassung: Wie man Lernhindernisse verstehen und förderliche Lernangebote machen kann. Zeitschrift für die Didaktik der Naturwissenschaften (ZfDN), 15, S. 287-305. Wiegand, F., Kubisch, A., & Heyne, T. (2013). Out-of-school learning in the botanical garden: Guided or self-determined learning at workstations?. Studies in Educational Evaluation, 39, S. 161-168. Wild, E., & Möller, J. (2009). Pädagogische Psychologie. Heidelberg: Springer 23 Anhang - A1 : Wissenstest Artenkenntnis 24 Anhang – A2: Wissenstest Formenkenntnis 25 26 A4: Auszug der Lernstation zum Thema Licht Lernstufe 1 Thema: Basis 3 Umweltfaktor Licht 5. Klasse Ki Arbeitsaufträge: 1. Lies den Informationstext auf diesem Arbeitsblatt sorgfältig durch. 2. Woran kann man die Angepasstheit von Pflanzen an Sonne/Schatten erkennen? Fülle den entsprechenden Abschnitt der Übersichtstabelle aus. Pflanzen benötigen Licht für die Fotosynthese. Da diese meistens in den Blättern der Pflanze stattfindet, kann man die Angepasstheit an den Umweltfaktor Licht gut an den Blättern sehen. Pflanzen, die im Schatten wachsen haben große und dünne Blätter. Durch die große Oberfläche können sie mehr Licht nutzen, als wenn sie kleine Blätter hätten. Einige Pflanzen, wie die Sonnenblume richten ihre Blätter nach dem Stand der Sonne aus (Blattbewegung). So sorgen sie dafür, dass die Blätter immer in der vollen Sonne stehen. Kakteen hingegen haben in der Regel viel Licht zur Verfügung. Sie müssen sich aber davor schützen auszutrocknen. Darum sind ihre Blätter zu Dornen umgewandelt. Diese haben eine sehr geringe Oberfläche und verlieren so nur wenig Wasser. Für die Fotosynthese sorgt bei Kakteen auch die grüne Sprossachse. So können sie das Licht gut nutzen, ohne zu vertrocknen. Einige Pflanzen haben auch kleine Blätter um sich vor zu hoher Sonneneinstrahlung zu schützen. Begriffshilfe: Fotosynthese = Produktion von Zucker für die Ernährung der Pflanze durch Sonnenlicht Oberfläche = alle äußeren Flächen der Pflanze zusammengenommen; je größer die Oberfläche eines Blattes ist, desto mehr Licht kann aufgenommen werden. Nachteil: je größer die Oberfläche eines Blattes ist, desto mehr Wasser verliert die Pflanze. Quelle der Bilder: Wikimedia commons Abbildung 1: Die Sonnenblume (Helianthus annuus) richtet ihre Blätter nach der Sonne aus. Abbildung 2: Der Schwiegermuttersitz (Echinocactus grusonii) betreibt Fotosynthese über seine Sprossachse. 27 28 Erklärung Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Hausarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Hausarbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet. Ich bin damit einverstanden, dass diese Arbeit zur Ausleihe in die Bücherei des IQSH eingestellt wird. Kiel, 01.08.2016 Ann Kirchner 29