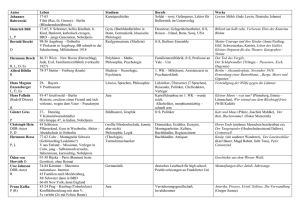

die deutsche dichtung der gegenwart

Werbung