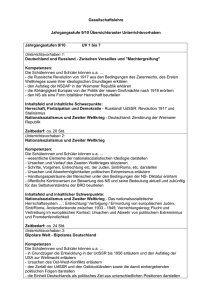

im Word-Format zur weiteren Bearbeitung

Werbung