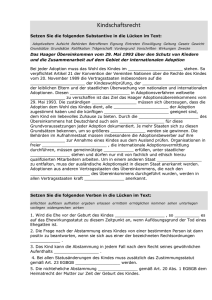

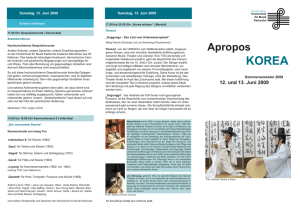

Adoption kor

Werbung