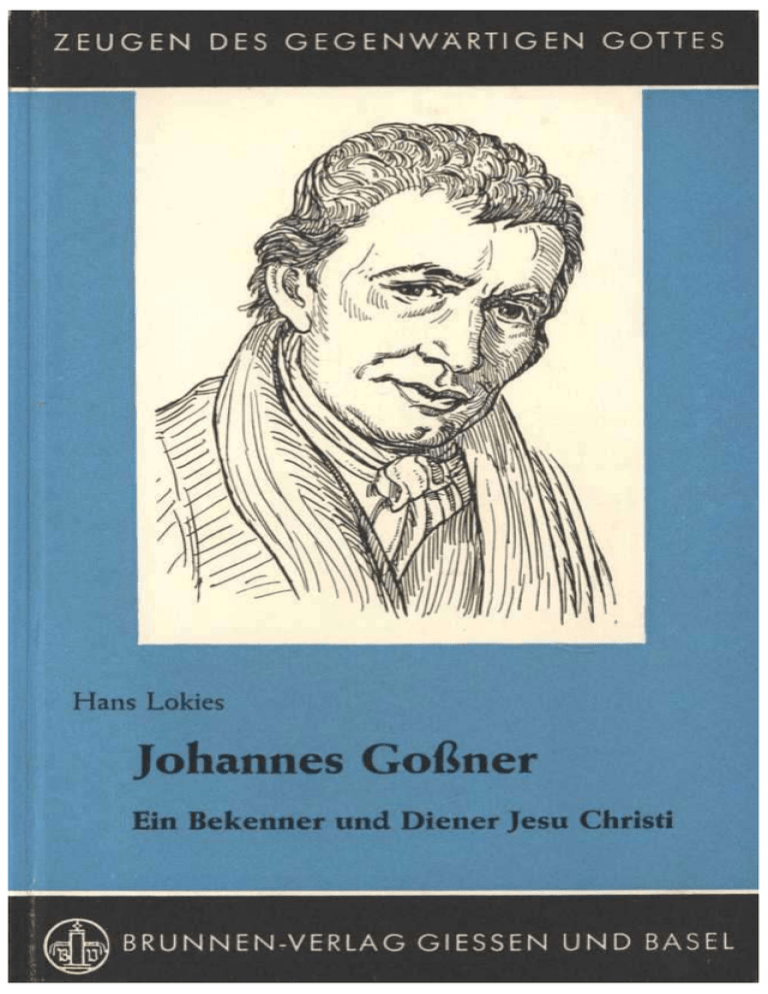

Johannes Goßner

Werbung