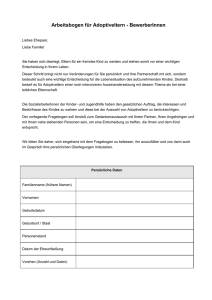

„Hab ich zwei Mamas?“ „Mama sagt uns, wie´s geht und wir

Werbung

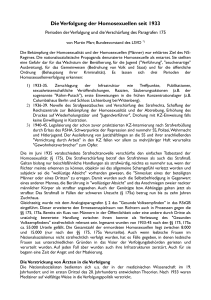

„Hab ich zwei Mamas?“ „Mama sagt uns, wie´s geht und wir schauen, ob´s Papa auch so macht.“ So charakterisierte ein 13Jähriger verschmitzt das pädagogische Zusammenspiel seiner Eltern. Dass Kinder zu ihrer Entstehung Mann und Frau brauchen, ist bekannt; viel spricht dafür, dass sie sie auch für ihre gelingende psychosoziale Entwicklung benötigen: Schon ein Säugling braucht den Vater, um sich altersgemäß aus der engen Zweierbeziehung mit der Mutter (Mutter-Kind-Dyade) lösen zu können (Triangulierung). Der Psychiater Ernst Abelin spricht von einem „quasi triebhaften Durst nach dem Vater“. Wo dieser Durst nicht gestillt wird, kann es, so der Psychiater Horst Petri, zu ebenso schweren psychischen Problemen kommen wie beim Fehlen der Mutter. Die Frage ist also berechtigt, ob die Forderung gleichgeschlechtlicher Paare nach einem unbeschränkten Adoptionsrecht –die sog. Sukzessiv-Adoption des leiblichen Kindes des Partners ist erlaubt - mit dem Kindeswohl vereinbar ist. Zwei Vorbemerkungen: 1. Es gibt kein Recht auf ein Kind. Ein Kind ist Selbstzweck und nicht Mittel zum Elternglück. Umgekehrt: Das elternlose Kind hat ein Recht auf diejenigen Adoptiveltern, die ihm die bestmöglichen Aufwachsbedingungen bieten. 2. Es gibt Umstände, in denen Kinder bei einem homosexuellen Paar gut aufgehoben sind, besser als bei ihren leiblichen Eltern oder im Heim. Deswegen können, im Ausnahmefall, heute schon Einzelpersonen, – ob homo- oder heterosexuell - ein Kind adoptieren. Die generelle Adoptionsregelung jedoch muss einen möglichst gleichwertigen Familienersatz vorsehen. Können „2 Väter“ oder „2 Mütter“ als ein solcher gelten? Adoptionsrecht für homosexuelle Paare? Langzeitstudien gibt es noch nicht, aber eine repräsentative Untersuchung aus den USA (M. Regnerus, 2012). Diese befragt nicht wie die bisherigen Studien die erziehenden Erwachsenen, sondern die erwachsen gewordenen Kinder zwischen 18 und 39 Jahren. Ziel der Studie war es, eventuelle Unterschiede zu erheben zwischen denen, die bis zu ihrem 18. Lebensjahr bei beiden leiblichen Eltern aufwuchsen und denen, die bei Alleinerziehenden, Adoptiv- oder Stiefeltern oder bei homosexuellen Paaren lebten. Sie zeigt, dass die negativen Unterschiede, die statistisch signifikant häufig bei den drei erstgenannten festgestellt werden, noch deutlich öfter bei jungen Erwachsenen aus homosexuellen, - und zwar noch deutlich häufiger bei lesbischen als bei schwulen Familienkonstellationen auftreten: geringere Bildung, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfebezug, geringere Zufriedenheit mit der Herkunftsfamilie und mit der eigenen Partnerschaft, Unsicherheit bezüglich der eigenen sexuellen Orientierung, häufigere Drogenabhängigkeit, und psychische Probleme wie Depressionen und Angststörungen, sowie die Erfahrung von Missbrauch und Mobbing. Natürlich darf man dies nicht allein der sexuellen Orientierung der Erziehenden anlasten; zumal solche Probleme, wenn auch deutlich seltener, in allen Familienformen vorkommen. Dennoch ist das Aufwachsen in homosexuellen Beziehungen für Kinder offenbar risikobehafteter, denn es fehlt, anders als bei klassischen Adoptiveltern, das hilfreiche Zusammenspiel von Mann und Frau: Kinder lernen am gleichgeschlechtlichen Elternteil, was es heißt, Mann oder Frau zu sein. An einem zugewandten, beteiligten Vater erleben Söhne durch Liebe gebändigte Kraft: sie beschützt, fördert und fordert. Fehlt dieses Vorbild, so suchen sie es sich häufig unter den aggressiven Machos der Straße oder in den Medien. Petri weist nachdrücklich darauf hin, dass fast jeder junge Kriminelle vaterlos aufgewachsen ist; was nicht heißt, dass alle vaterlosen Söhne straffällig werden! Aber es ist eine wichtige Problemanzeige: Väter setzen im Allgemeinen engere Grenzen als Mütter und fordern deren Einhaltung unnachgiebiger ein. Diese Erfahrung väterlicher Autorität ist eine wichtige Voraussetzung für die Bereitschaft, sich in Schule an Regeln und später an Gesetze zu halten. Mütter und Väter haben unterschiedliche Spielstile. Erstere spielen meist sitzend, animieren zum Sprechen, verbalisieren Gefühle und fördern die Feinmotorik; letztere körperbetonter und Kräfte messend. Vaterlos aufgewachsene Kinder, denen diese wilderen, sportlichen Spiele fehlen, reagieren oft ängstlich und unsicher auf unbekannte Menschen und Situationen. Ihr mangelndes Selbstbewusstsein führt bei Jungen häufig zu störenden Clownerien und provokantem, bei Mädchen zu zurückgezogenem, resignierten Verhalten, mit der Folge niedrigerer Bildungsabschlüsse als die der Eltern. Auch selbstschädigendes Verhalten durch Alkohol und Drogen ist signifikant häufiger bei vaterlosen Jugendlichen. Kinder brauchen also einerseits den gleichgeschlechtlichen Elternteil zur Entwicklung ihrer psychosozialen Identität als Mann oder als Frau; aber sie brauchen auch den gegengeschlechtlichen, um in der Familie den Umgang mit dieser anderen „Sorte Mensch“ zu erlernen. Kinder aus Regenbogenfamilien, so eine australische Untersuchung, (Sarantakos) hatten häufig Hemmungen im Team mit Mitschülern zu arbeiten, deren Geschlecht ein anderes war als das ihrer „Eltern“, wobei besonders Kinder aus lesbischen Haushalten dazu neigten, ihren männlichen Mitschülern oder Lehrern zu misstrauen. In der Pubertät kann diese „Vorsicht“ vor dem männlichen Geschlecht bei Mädchen umschlagen. Die Sehnsucht nach männlicher Zuwendung führt unter vaterlos aufgewachsenen Mädchen zu einem deutlich erhöhten Risiko von Frühschwangerschaften. Auch Jungen lernen an der Mutter den Umgang mit dem anderen Geschlecht. Konnten sie sich allerdings mangels Vater oder anderer männlicher Bezugspersonen nicht altersgemäß ablösen, so empfinden sie häufig Nähe und Hingabe als bedrohlich. Das Zusammenspiel beider Eltern ist für die spätere Bindungsfähigkeit mitentscheidend (Klaus und Karin Grossmann): Der väterliche Umgangsstil befähigt zu selbstbewussten und vertrauensvollen Beziehungen; der kommunikative mütterliche zu offener und begründeter Dialogfähigkeit - eine der wichtigsten Voraussetzungen gelingender Partnerschaft. Kurz und gut: Für ein glückendes Leben der Kinder bietet das Zusammenspiel von väterlicher und mütterlicher Zuwendung die besten Chancen. Solange es hinreichend heterosexuelle Adoptivbewerber gibt – z.Zt. bewerben sich 7 Paare um ein Kind – sollte der Staat Kinder nur in diese Familien vermitteln. Denn er hat die Pflicht, sie vor möglichen Risiken zu schützen und für bestmögliche Startchancen zu sorgen.