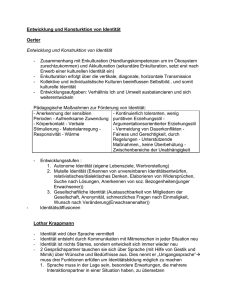

Soziologische Dimensionen der Identität

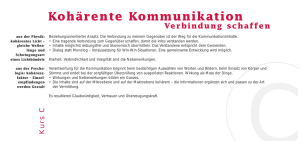

Werbung