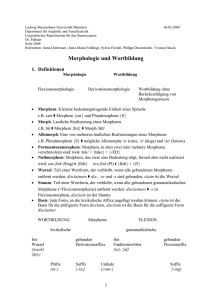

Die Stellung der Wortbildung im System kognitiver Module

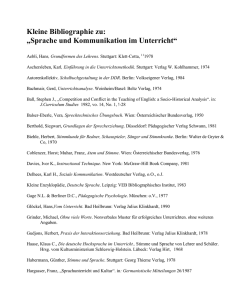

Werbung