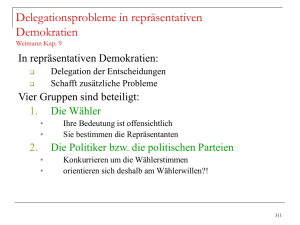

Theorien des Wählerverhaltens Im Vergleich Zum Nutzen

Werbung