Inhaltsverzeichnis

Werbung

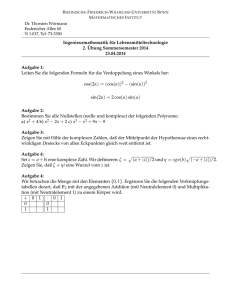

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Materiewellen und Schrödingergleichung

1.1 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Klassische Mechanik vs. Quantenmechanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Stationäre Zustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 SG für ein freies Teilchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Teilchen in Potentialtöpfen etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5.1 Gebundene Zustände und Streuzustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5.2 Potentiale mit Singularitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5.3 Unendlich tiefer Potentialtopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5.4 Einige allgemeine Eigenschaften der stationären Lösungen in einer Dimension

1.5.5 Der endlich tiefe Potentialtopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5.6 Tunneleffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Harmonischer Oszillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6.1 ...in einer Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6.2 Analytische Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6.3 Zusammenfassung: eindimensionaler, harmonischer Oszillator . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

3

4

7

9

12

12

14

15

17

20

25

25

25

26

30

2 Formale Struktur der Quantenmechanik

2.1 Hilbertraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Lineare Operatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Observablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Heisenbergsche Unschärferelation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Harmonischer Oszillator - Lösung mit algebraischer Methode . . .

2.6 Zeit - Energie - Unschärferelation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 Dirac-Notation und Postulate der Quantenmechanik . . . . . . . .

2.8 Das Spektrum selbstadjungierter Operatoren . . . . . . . . . . . .

2.9 Darstellung von Zuständen und Operatoren in verschiedenen Basen

2.10 Zeitliche Entwicklung von Quantensystemen . . . . . . . . . . . . .

2.10.1 Zeitentwicklungsoperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.11 Heisenbergbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30

30

33

35

36

37

40

41

44

47

52

52

53

3 Dreidimensionale Probleme im Zentralpotential

3.1 Klassische vs. Quanten-Mechanisch . . . . . . .

3.1.1 2-Körperproblem in der klass. Mechanik

3.1.2 quantenmechanisches Problem . . . . .

3.2 Der Drehimpuls . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 SG in Kugelkoordinaten . . . . . . . . . . . . .

3.4 Winkelgleichung . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Die Radialgleichung . . . . . . . . . . . . . . .

3.6 Das Wasserstoffatom . . . . . . . . . . . . . . .

3.7 Der Runge-Lenz-Pauli-Vektor . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

56

56

56

57

58

63

64

67

68

73

.

.

.

.

.

75

75

76

77

80

82

4 Teilchen im elektromagnetischen Feld

4.1 Klassischer Hamiltonoperator . . . . . .

4.2 Quantenmechanischer Hamiltonoperator

4.3 Konstantes Magnetfeld . . . . . . . . . .

4.4 Spin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5 Pauligleichung . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Seite 1

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

4.6

4.7

Inhaltsverzeichnis

Drehung von Spinoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addition von Drehimpulsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Zeitunabhängige Störungstheorie

5.1 Problemstellung . . . . . . . . . . . . .

5.2 Nicht-entartete Störungsrechnung . . .

5.3 Störungstherme für entartete Zustände

5.4 Ritzsches Variationsprinzip . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

84

86

89

89

90

91

92

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6 Grundlagen der Quantentheorie vieler Teilchen

6.1 Schrödingergleichung . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 Ununterscheidbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3 Das Heliumatom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3.1 Parahelium: Störungsrechnung 1. Ordnung

6.3.2 Variationsrechnung für Parahelium . . . . .

6.3.3 Störungsrechnung für Orthohelium . . . . .

6.3.4 Austauschwechselwirkung . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

94

. 94

. 95

. 96

. 97

. 98

. 99

. 100

7 Messprozess

7.1 Spinkorrelation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 EPR-Paradoxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3 Quantenmechanik und Bellsche Ungleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

101

102

103

Seite 2

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

1 Materiewellen und Schrödingergleichung

1.1 Vorbemerkungen

Ende 19. Jh: Grundlagen der klassischen Physik weitgehend abgeschlossen.

• Klassische Mechanik und spez. Relativitätstheorie

• Elektrodynamik

• Thermodynamik

Experimente, die im Widerspruch zum klassischen Theoriegebäude stehen

(1) Lichtwellen zeigen Teilcheneigenschaften, z.B.. photoelektrischer Effekt

Licht schlägt Elektronen aus der Metallplatte heraus → Messung des e− -Stroms

Erwartung klassischer Physik: Elektronen absorbieren die Energie des Lichtfeldes ⇒ Strom ∝

Intensität der Strahlung

Beobachtung: Strom fließt nur, falls die Frequenz ω des einfallenden Lichtes groß genug ist

Ekin

|{z}

=

kin. Energie d. Elektronen

~ω

|{z}

von Elektronen abs. Energie

−

W

|{z}

Austrittsarbeit aus Metall

Erklärung (Einstein 1905): Lichtquanten mit Energie ~ω schlagen e− aus Metall heraus

~=

h

= 1, 054572 · 10−34 J · s Plancksches Wirkungsquantum (Naturkonstante)

2π

Dimension von ~: Energie × Zeit = Ort × Impuls = Wirkung

Weitere Experimente: Die Evidenz von Lichtquanten zeigen:

• Hohlraumstrahlung

• Comptonstreuung

(2) Teilchen zeigen Welleneigenschaften: Doppelspaltexperiment

a) Quelle sendet klassische Teilchen aus (Kugeln, Schrotkörner): Intensitäten addieren sich:

I1,2 = I1 + I2

b) Quelle sendet elektromagnetische Wellen aus: Spaltbreite d ≈ Wellenlänge der Welle λ →

Beugung.

⇒ Interferenzmuster: I1,2 = |A1 + A2 |2 6= I1 + I2

c) Quelle sendet Elektronen aus (S1 und S2 genügend klein)

experimentelle Details:

Seite 3

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

• Experiment so, dass im Mittel nur ein Elektron zwischen Spalt und Detektorschirm unterwegs

ist

• Mittelung über viele Elektronen ⇒ Wahrscheinlichkeitsverteilung P (x), dass Elektron im Ort x

aufschlägt.

• P (x) ≡ Intensitätsverteilung bei der Beugung von Lichtwellen

• insbesondere Interferenzmuster, wenn S1 und S2 offen sind

⇒ P1,2 (x) 6= P1 (x) + P2 (x)

• Messung, welchen Spalt das Elektron passiert hat, zerstört Interferenzmuster

Folgerung:

• Elektronen können sich wie Wellen verhalten.

• Einführung einer Wahrscheinlichkeitsamplitude Ψ(x) ∈ C, so dass P1,2 (x) = |Ψ1 (x) + Ψ2 (x)|2

(ohne Durchgangsmessung)

• stochastische Beschreibung für die Bewegung des Elektrons erforderlich

→ Bewegungsgleichung, die Welle-Teilchen-Dualismus beschreibt?

1.2 Klassische Mechanik vs. Quantenmechanik

einfaches Problem: Teilchen der Masse m, dass sich in x-Richtung bewegt und auf das die Kraft F (x)

wirkt.

F (x) = −

∂U (x)

mit F (x) konservativ, U (x) Potentialfunktion

∂x

klassisch:

Newton II: m

d2 x

∂U

=−

(1)

2

dt

∂x

→ Anfangsbedingungen: x(0), ẋ(0) ≡

dx(0)

≡ v(0)

dt

→ Lösung von Gl. (1) liefert Phasenraumtrajektorie

(x(t), m · v(t) = p(t) )

|{z}

Impuls

quantenmechanisch:

zentrale Größe:

Ψ(x, t): komplexwertige Wellenfunktion des Teilchens

∂Ψ(x, t)

~2 ∂ 2 Ψ

Schrödingergleichung (SG): i~

=−

+ U Ψ (2)

∂t

2m ∂x2

Eigenschaften von Gl. (2):

1. SG lineare, partielle Differentialgleichung

⇒ Superpositionsprinzip Ψ1 , Ψ2 Lösungen der SG

Seite 4

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

→ λ1 Ψ1 + λ2 Ψ2 mit λ1 + λ2 ∈ C auch Lösung

2. SG 1. Ordnung in Zeit t:

→ Kenntnis von Ψ(x, t = t0 ) genügt, um Ψ(x, t > t0 ) zu bestimmen

3. Korrespondenzprinzip: Für “~ → 0“ Übergang in klassische Mechanik (später)

statistische Interpretation: |Ψ(x, t)|2 : Wahrscheinlichkeit, dass Teilchen zur Zeit t am Ort x zu finden.

+∞

Z

Normierung:

|Ψ(x, t)|2 dx = 1

−∞

• Diese Bedingung schränkt die physikalischen Lösungen der SG auf quadratintegrable

Funktionen ein.

1

• Ψ(x, t) geht für |x| → ∞ schneller gegen 0 als p

|x|

• wichtige Eigenschaft: Normierung bleibt zeitlich erhalten

d

Beweis:

dt

+∞

+∞

Z

Z

∂

2

|Ψ(x, t)| dx =

|Ψ(x, t)|2 dx

∂t

−∞

−∞

∂

∂

|Ψ|2 = (Ψ∗ Ψ) (konjugiert komplexe Fkt. von Ψ)

∂t

∂t

= Ψ∗

SG:

∂Ψ ∂Ψ∗

+

Ψ

∂t

∂t

i~ ∂ 2 Ψ

i

∂Ψ

=

− UΨ

∂t

2m ∂x2

~

i~ ∂ 2 Ψ∗

i

∂Ψ∗

=−

+ UΨ

2

∂t

2m ∂x

~

∂|Ψ|2

i~ ∗ ∂ 2 Ψ

i ∗

i~ ∂ 2 Ψ

i

=

Ψ

−

Ψ

U

Ψ

−

Ψ + U Ψ∗ Ψ

2

2

∂t

2m

∂x

~

2m ∂x

~

2

i~

∂ 2 Ψ∗

∂

i~

∂Ψ∗

∗∂ Ψ

∗ ∂Ψ

=

Ψ

−

Ψ =

Ψ

−

Ψ

2m

∂x2

∂x2

∂x 2m

∂x

∂x

⇒

d

→

dt

Z∞

i~

|Ψ(x, t)| dx =

2m

2

−∞

∞

∂Ψ∗

∗ ∂Ψ

Ψ

−

Ψ

=0

∂x

∂x

x=−∞

Ψ(x, t) → 0 für x → ∞

Erwartungswert von x:

Seite 5

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

+∞

Z

hxi =

x|Ψ(x, t)|2 dx

−∞

Mittelwert von wiederholten Messungen an einem Ensemble von identisch präperierten Teilchen.

Erwartungswert der “Geschwindigkeit“.

+∞

+∞

Z

Z

∂|Ψ|2

∂ −i~

∂Ψ∗

∗ ∂Ψ

Ψ

dx x

=

dx x

−

Ψ

∂t

∂x 2m

∂x

∂x

d hxi

=

dt

−∞

−∞

∞

Z∞

∗

∗

∂Ψ ∂Ψ

∂Ψ ∂Ψ

i~

x Ψ∗

−

Ψ

−

dx Ψ∗

−

Ψ

=

2m

∂x

∂x

∂x

∂x

x=−∞

−∞

∞

Z

i~

∂Ψ

−

=

dx Ψ∗

2m

∂x

−∞

i~

=−

2m

Z

Ψ∗

Z∞

∂Ψ∗

Ψ

∂x

{z

}

dx

−∞

|

∞

R

=[Ψ∗ Ψ]∞

x=−∞ −

−∞

dx Ψ∗

∂Ψ

∂x

∂Ψ

dx

∂x

d hxi

Impuls-Erwartungswert: hpi = m

=

dt

Z

∂

Ψ

dx Ψ −i~

∂x

| {z }

∗

p̂

∂

heißt Impulsoperator

∂x

2 Z

p

Kinetische Energie: < T >=

= Ψ∗

2m

p̂ = −i~

~2 ∂ 2

−

2m ∂x2

|

{z

}

Ψ dx

T̂ :Operator der kin. Energie

d hpi

Man kann zeigen:

=

dt

∂U

−

∂x

Diese Gleichung entspricht i.a. nicht der Newtonschen Bewegungsgleichung, insbesondere

∂U

−

∂x

6= −

∂U (hxi)

∂x

Bemerkungen:

• zentrale Größe Ψ(x, t) → |Ψ(x, t)|2 Wahrscheinlichkeit

Seite 6

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

• Impulsoperator p̂ = −i~

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

∂

∂x

• SG lässt sich auch wie folgt schreiben: i~

Hamilton-Operatur

• SG in 3 Dimensionen:

∂Ψ(x, t)

= (T + U )Ψ = HΨ; Es gilt H = T + U

∂t

~2 2

∂Ψ(~r, t)

1 2

p~ = −

∇ ⇒ i~

= HΨ(~r, t)

2m

2m

∂t

~2 2

= −

∇ + U (~r, t) Ψ(r, t)

2m

• geladenes Teilchen mit Ladung e im externen elektromagnetischen Feld:

~

~ = −∇ρ(~r, t) − 1 ∂ A

E

c ∂t

~ = ∇ × A(~r, t)

B

ρ(~r, t): skalares Potential A(~r, t): Vektorpotential mit c: Lichtgeschwindigkeit

Hamiltonfunktion (klassisch): H =

q.m.: H =

e ~ 2

1 p~ − A

+ eρ

2m

c

e ~ 2

1 −i~∇ − A

+ eρ

2m

c

N wechselwirkende Teilchen:

HN =

N

X

p~2k

+ U (~r1 , . . . , ~rN , t)

2mk

k=1

p~2k

2

= −~

∇2k

⇒ SG: i~

2

= −~

∂2

∂2

∂2

+

+

∂x2k

∂yk2 ∂zk2

∂

Ψ(~r1 , ~r2 , . . . , ~rn , t) = HN Ψ

∂t

besonders wichtig für Festkörperphysik: Coulomb-Potentialfunktion

U=

1 X ek el

beschreibt WW zwischen Elektronen und Kernen.

4πε0

|~rk − ~rl |

k>l

1.3 Stationäre Zustände

Teilchen der Masse m in einer Dimension im Potential U = U (x)

SG: i~

∂Ψ

~2 ∂ 2 Ψ

=−

+ UΨ

∂t

2m ∂x2

Seite 7

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

Separationsansatz: Ψ(x, t) = ρ(x)α(t)

⇒ i~ρ(x)

~2

∂ 2 ρ(x)

∂α(t)

=−

α(t)

+ U ρ(x)α(t)

∂t

2m

∂x2

dividiere durch ρα ⇒

1 ∂α

i~

α

| {z∂t}

Funktion von t

~2 1 ∂ 2 ρ

=−

+U

2m ρ ∂x2

|

{z

}

Funktion von x

⇒ rechte und linke Seite gleich einer Konstanten E

i~

∂α(t)

= Eα (3)

∂t

−

~2 ∂ 2 ρ

+ U ρ = Eρ (4)

2m ∂x2

Gl. (3) und (4) gewöhnliche Differentialgleichungen

Gl. (4) heißt zeitunabhängige SG

i

Lösung von Gl. (3): α(t) = e− ~ Et

Bemerkungen:

i

• separierbare Lösungen: Ψ(x, t) = ρ(x)e− ~ Et beschreiben stationären Zusände, denn:

i

i

|Ψ(x, t)|2 = Ψ∗ Ψ = ρ∗ e ~ Et ρe− ~ Et = ρ∗ ρ = |ρ(x)|2 unabhängig von t

Konsequenz: Erwartungswerte h. . . i zeitlich konstant

• Hamiltonoperator: Ĥ = −

~2 ∂ 2

+ U (x)

2m ∂x2

⇒ Ĥ = Eρ Eigenwertgleichung mit E=Gesamtenergie: Eigenwert des Op Ĥ

Z

< Ĥ >=

Z

∗

ρ Ĥρ dx = E

ρ∗ ρ dx = E

|{z}

=|ρ|2

< Ĥ 2 >= E 2 ⇒< Ĥ 2 > − < Ĥ >2 = 0 =Varianz von Ĥ

Gilt nur für separierbare Lösung: Jede Messung der Gesamtenergie liefert mit Sicherheit die

Energie E

• allgemeine Lösung: darstellbar als Linearkombination von unendlich vielen separierbaren

Lösungen

Ψ(x, t) =

∞

X

i

cn ρn (x)e− ~ En t mit cn =komplexe Koeffizienten

n=1

Seite 8

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

beachte: allgemeine Lösung nicht stationär, Zeitabhängigkeit fällt beim Berechnen von

|Ψ(x, t)|2 nicht heraus.

1.4 SG für ein freies Teilchen

Teilchen der Masse m in einer Dimension, nun U = 0 ⇒ zeitunabh. SG

−

~2 d2 ρ

= Eρ

2m dx2

⇒

d2 ρ

1√

2

2mE

=

−k

ρ

mit

k

=

±

dx2

~

E=

~2 k 2

>0

2m

Lösungen der Form: ρ(x) = Aeikx mit A ∈ C

~k2

ferner: α(t) = e−i 2m t =: e−iωt mit ω =

oder ω = vk mit v =

~k 2

Dispersionsrelation

2m

~k

ω

= = Phasengeschwindigkeit der Welle

2m

k

⇒ Ψ(x, t) = Aei(kx−ωt) = Aeik(x−vt)

Problem: Normierung

Z∞

dx Ψ∗k Ψk = |A|2

−∞

Z∞

dx = ∞

−∞

→ für freies Teilchen existiert kein stationärer Zustand → Es gibt kein freies Teilchen mit

bestimmter Energie

Allgemeine Lösung: Wellenpaket

1

Ψ(x, t) = √

2π

Z∞

dk A(k)ei(kx−ω(k)t)

−∞

Umkehrformel:

1

A(k) = √

2π

Z∞

dx Ψ(x, t)ei(kx−ω(k)t)

−∞

Z∞

2

Z∞

dx |Ψ(x, t)| =

Parseval-Gleichung:

−∞

dk |A(k)|2

−∞

Seite 9

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

Geschwindigkeit, mit der sich das Paket bewegt?

Ψ normiert ⇒ Erwartungswert für Ortsmittelpunkt des Pakets.

Z∞

hxi =

Z∞

dx x|Ψ(x, t)|2 =

−∞

dx x Ψ∗ (x, t)

Z

∗

Z

dx Ψ

dk A(k)ei(kx−ωt)

−∞

−∞

1

hxi = √

2π

Z∞

dk A(k)e−iωt

1 ∂ ikx

e

i ∂k

Z

Z

+∞

h

i

1

1

1

∂

∗

ikx−ωt ikx

−iω(k)t

dxΨ

partielle Integration: hxi = √

A(k)e

−

dk

e

A(k)e

i

i

∂k

2π

−∞

|

{z

}

=0 wegen A(k=±∞)=0

Z

Z

Z

h

i Z

1

∂ 1

−iω(k)t

−iωt

∗

ikx ∂

√

A(k)e

= dk i

A(k)e

dx Ψ

dk ie

dx Ψ∗ (x, t)eikx

hxi = √

∂k

∂k

2π

2π

Z

1

√

dx Ψ∗ (x, t)eikx = A∗ (k)eiω(k)t

2π

Z

⇒ hxi =

d

⇒

hxi =

dt

∗

iω(k)t

dx A (k)e

Z∞

Z

i Z

∂A(k)

∂ h

∂ω(k)

∗

iω(k)t

= dx A (k)i

i

A(k)e

+t·

|A(k)|2 dk

∂k

∂k

∂k

∂ω

|A(k)|2 dk =

∂k

∂ω

∂k

−∞

A(k) stark um bestimmten Wert von k konzentriert

⇒ Mittelpunkt des Pakets bewegt sich mit der Geschwindigkeit

vg =

∂ω(k)

Gruppengeschwindigkeit

∂k

ω(k) =

~ 2

k ⇒ de Broglie-Beziehungen:

2m

p = m · vg = ~k

E=

p2

= ~ω

2m

(k − k0 )2

Bsp: Graußsches Wellenpaket: A(k) =

−

1 exp

4σk2

((2π)σ 2 ) 4

1

k

Wahrscheinlichkeitsverteilung für Impuls: (p = ~k)

Seite 10

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

(k − k0 )2

exp −

p̃ = |A(k)| = q

2σk2

2πσ 2

1

2

k

σk = ∆k =

1

∆p

~

1

Ψ(x, t) = √

2π

Z∞

dk A(k)ei(kx−ω(k)t) liefert wieder Gaußfunktion

−∞

⇒ Wahrscheinlichkeitsverteilung als Funktion von x und t.

(x − v0 t)2

exp −

P (x, t) = |Ψ(x, t)| = q

2σk2

2πσ 2

2

1

k

∂ω ~

v0 =

= k0

∂k k=k0

m

σx2 =

1

~2 t2 2

+

σ

m2 k

4σk2

σx = ∆x misst die Lokalisierung im Ortsraum

⇒ Je lokalisierter ein Teilchen im k-Raum ist, desto delokalisierter ist es im Ortsraum

t = 0 : σx =

1

1

~

~

oder ∆x =

=

⇒ ∆x · ∆p =

2σk

2∆k

2∆p

2

Scharfe Verteilung im Impulsraum = breiter Verteilung im Ortsraum und umgekehrt.

t > 0 : ∆x · ∆p >

~

2

Allgemein kann man für beliebige Wellenfunktionen zeigen:

∆x · ∆p ≥

~

Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation (auch Unschärferelation)

2

⇒ genaue Kenntnis des Ortes mit ungenauer Kenntnis des Impulses verknüpft und umgekehrt.

⇒ Begriff der Bahn eines Teilchens quantenmechanisch nicht sinnvoll.

Bsp.: Elektron:

me = 9, 11 · 1031 kg

~ = 1, 05 · 10−34 Js

∆x ≈ 10−10 m

m

~

∆p ≈

= 10−24 kg oder ∆v ≈ 106 m/s

∆x

s

Staubteilchen:

Seite 11

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

m ≈ 10−6 kg

∆v = 10−4 m/s

⇒ ∆x ≥ 10−24 m vernachlässigbar!

1.5 Teilchen in Potentialtöpfen etc.

1.5.1 Gebundene Zustände und Streuzustände

Ausgangspunkt: stationärer Zustand eines Teilchens der Masse m mit Energie E im Potential U (x)

⇒ zeitunabhängige SG

~2 d2

−

+ U (x) ϕ(x) = Eϕ(x) (*)

2m dx2

|

{z

}

=Ĥ

Eigenwertgleichung: Ĥϕ = Eϕ mit E: Eigenwert und ϕ: Eigenfunktion

schreibe nun Gl. (*) um:

1 d2 ln|ϕ|

+

ϕ dx2

definierte χ ≡

d ln|ϕ|

dx

2

dχ

d ln|ϕ|

⇒

+ χ2 = −k 2 (x) (**)

dx

dx

Rx

χ bekannt ⇒ |ϕ(x)| = e

dy χ(y)

Z

Integrationskonstante aus

dx |ϕ|2 = 1

Verhalten von |ϕ(x)| für |x| → ∞ kann nun mit Hilfe von Gl. (**) analysiert werden.

Annamhe: U (x) = U0 |x|a für |x| → ∞ mit a > 0, U0 > 0

⇒ −k 2 (x) ∝ |x|a für |x| → ∞

ln |ϕ| − A|x|b für |x| → ∞ mit b > 0, A > 0 (, da |ϕ| → 0 für |x| → ∞)

Setze Ansatz χ ≡

d ln|ϕ|

= −Ab|x|b−1 in Gl. (**) ein.

dx

−Ab(b − 1)|x|b−2 + A2 b2 |x|2(b−1) =

2m

(U0 |x|a − E)

~2

b > 0 ⇒ b − 2 < 2(b − 1)

⇒ 2. Term auf der linken Seite der Gl. dominiert für große |x|

Seite 12

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

|x| → ∞ : A2 b2 |x|2(b−1) =

1

A=

1 + 1/2a

r

2m

1

U0 |x|a ⇒ b = 1 + a

2

~

2

2mU0

~2

charakteristische Länge l =

⇒A=

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

~2

2mU0

1

2+a

1

1

l−(1+a/2) ⇒ ln |ϕ| = −A|x|b = −

1 + a/2

1 + a/2

1

⇒ |ϕ| ∝ exp −

1 + a/2

|x|

l

|x|

l

1+a/2

1+a/2 !

Beispiele: a = 2 (harmonischer Oszillator)

"

1

|ϕ| ∝ exp −

2

|x|

l

2 #

|x|

l

3 #

für |x| → ∞, l =

~2

2mU0

14

a=1

"

3

|ϕ| ∝ exp −

2

2

für |x| → ∞, l =

~2

2mU0

13

U (x) = U0 = const. für |x| → ∞, d.h. a = 0

ferner Annahme E < U0 , analog zu Vorgehen zu a > 0

r

ln|ϕ| = −A|x|, A > 0 ⇒ A =

2m(U0 − E)

|x|

−1

≡ l ⇒ |ϕ| ∝ exp −

~2

l

In beiden Fällen U (x) = U0 |x|a und U (x) = U0 gilt E < U0 für große |x|, klassisch nicht erlaubt!

q.m. |ϕ(x)|2 > 0 d.h. endliche Wahrscheinlichkeit, das Teilchen im klassisch verbotenen Bereich

E < U zu finden.

allgemein: Zustand hängt vom Verhalten von U (x) für |x| → ∞ ab.

gebundener Zustand

E < U (x → −∞) und E < U (x → ∞) ⇒ Wellenfunktion ϕ(x) fällt “komprimiert“ exponentiell für

|x| → ∞ ab.

Streuzustände

E > U (x → −∞) und / oder E > U (x → +∞)

q.m.: Tunnelphänomen: Teilchen kann Potentialbarrieren durchtunneln.

Seite 13

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

Spezialfall: U (|x| → ∞) → 0 ⇒

E < 0 : gebundener Zustand

E > 0 : Streuzustand

1.5.2 Potentiale mit Singularitäten

nichtlineare Dgl. für χ

2m

dχ

+ χ2 = −k 2 (x), k 2 (x) = 2 (E − U (x))

dx

~

nun: U (x) mit singulären Term:

(1) U (x) =

Ur (x)

| {z }

+Us Θ(x − xs )|x − xs |a mit a > −1, Us > 0

reguläre Fkt.

Θ(x − xs ) =

beachte:

0 x < xs

1 x ≥ xs

dΘ(x)

= δ(x) (Delta-Fkt.)

dx

2mU0

integriere Dgl. für χ: χ(x) = χr (x) +

~2

Z

dx0 Θ(x0 − xs )|x0 − xs |a

{z

}

|

=Θ(x−xs )

Rx

dx0 |x0 −xs |a

xS

= χr (x) +

⇒ (x) =

2mU0

1

Θ(x − xs )

|x − xs |a+1

2

~

a+1

1 dϕ(x)

stetig in x = xs für a > −1

ϕ(x) dx

⇒ ϕ(x) stetig differenzierbar

(2) U (x) = Ur (x) + Us δ(x − xs )

einige Eigenschaften der δ-Funktion

δ(x) =

0 x 6= 0

mit

∞ x=0

Z∞

δ(x) dx = 1

−∞

δ(x) kann als Grenzwert einer Funktionenfolge dargestellt werden, z.B.

1

n

2

• δ(x) = lim √ e− 2 nx

n→∞

2π

Seite 14

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

1 sin(nx)

= lim

• δ(x) = lim

n→∞

n→∞ π

x

Zn

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

dx eiyx

−n

integriere singulären Anteil von χ über kleine Umgebung [xs − , xs + ] um xs

xZs +

dχ

dx 0 =

dx

χ(xs + ) − χ(xs − ) =

0

xs −

xZs +

dx0

xs −

2mUs

2mUs

δ(x0 − xs ) =

2

~

~2

oder

1

ϕ(xs )

dϕ

dx

ϕ stetig, aber

dϕ

−

dx

xs +

!

=

xs −

2mUs

~2

dϕ

macht einen Sprung bei x = xs und ist daher unstetig

dx

1.5.3 Unendlich tiefer Potentialtopf

U (x) =

0 für 0 ≤ x ≤ L

∞

für sonst

ϕ(x) = 0 außerhalb des Topfes, U = 0 innerhalb des Topfes ⇒ zeitunabhängige SG

−

~2 d2 ϕ

d2 ϕ

1√

2

2mE und E > 0

=

Eϕ

oder

=

−k

ϕ(x)

(+)

mit

k

=

2m dx2

dx2

~

beachte: für jede normierbare Lösung der zeitunabhängigen SG muss E größer als der Mindestwert

von U (x) sein (→ Ü-Aufgabe)

allgemeine Lösung von Gl. (+)

ϕ(x) = A sin(kx) + B cos(kx), ϕ(x) stetig bei x = 0 und x = L

⇒ ϕ(0) = ϕ(L) = 0

!

⇒ ϕ(0) = A sin(0) + B cos(0) = B = 0

ϕ(x) = A sin(kx)

!

ϕ(L) = A sin(kL) = 0

⇒ 2 Fälle:

• A = 0: triviale Lösung, für die |ϕ(x)|2 nicht normierbar ist

• sin(kL) = 0 ⇒ kL = 0, ±π, ±2π, ±3π, . . .

negative Lösungen enthalten keine zusätzlichen Informationen: sin(−Θ) = −sin(Θ), das “−“ kann in

A “hineingezogen“ werden.

Seite 15

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

k = 0 führt auf ϕ(x) = 0 → nicht normierbar

⇒ kn =

nπ

~2 kn2

n2 π 2 ~2

mit n = 1, 2, 3, · · · ⇒ En =

=

L

2m

2mL2

Erlaubte Energieeigenwerte sind diskret, nicht kontinuierlich! A aus Normierung

ZL

|A|2 sin2 (kx) dx = |A|2

L !

=1

2

0

2

⇒ |A| =

oder A =

L

r

2

r

⇒ ϕn (x) =

2

L

nπ 2

sin

x

L

L

⇒ ϕn (x) beschreiben stehende Wellen

→ ϕ1 (x): Grundzustand, ϕn (x), n > 1: Angeregte Zustände

weitere Eigenschaften der ϕn (x):

• ϕ2n , n = 1, 2, 3, . . . : ungerade Funktionen bzgl. x =

L

2

• ϕ2n+1 , n = 0, 1, 2, . . . : gerade Funktionen bzgl. x =

L

2

• ϕn (x), n = 1, 2, 3, . . . hat n − 1 Knoten (Nulldurchgänge)

Z

• Orthonormalität:

ϕ∗n (x)

ϕm (x) dx = δmn =

0 m 6= n

1 m=n

Vollständigkeit:

Definition: System von orthonormierten Funktionen {ϕn } vollständig:

Z

⇒ jede quadratintegrable Funktion f (x):

ϕ∗n (x)f (x)dx = 0 ∀n ist identisch 0.

↔ f(x) kann nach Funktionensystem {ϕn } entwickelt werden (f (x) quadratintegrabel!)

hier: f (x) =

∞

X

n=1

r

Cn ϕn (x) =

∞

nπ 2X

Cn sin

x Fourierreihe von f (x)

L

L

n=1

Für Fourierreihen garantiert der Satz von Dirichlet die Vollständigkeit.

Koeffizienten Cn ?: Multipliziere f (x) mit ϕ∗ (x) und integriere über alle x.

Seite 16

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

Z

Z

ϕ∗m (x)f (x)dx

=

ϕ∗m (x)

∞

X

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

Cn ϕn (x)dx =

n=1

∞

X

Z

Cn

n=1

ϕ∗m (x)ϕn (x)dx = Cm

|

{z

}

δnm

Z

⇒ Cn =

ϕ∗n (x)f (x)dx

allgemeine Lösung der zeitabhängigen SG:

Ψ(x, t) =

∞

X

r

Cn

n=1

nπ 2

π~n2

t

sin

x exp −i

L

L

2mL2

Cn durch Anfangsbedingung festgelegt: Ψ(x, 0) = sin

r

⇒ Cn =

2

L

ZL

sin

nπ x ϕn (x)

L

nπ x Ψ(x, 0)dx

L

0

Bedeutung der Cn :

Z

1=

|Ψ(x, 0)|2 dx =

∞

X

Z

!

Cn ϕm (x)∗

n=1

=

∞ X

∞

X

∗

Cm

Cn

m=1 n=1

∞

X

!

Cn ϕn (x) dx

n=1

∞

X

Z

ϕm (x)ϕn (x) dx =

|Cn |2

|

{z

} n=1

δnm

D E Z

Energie-Erwartungswert: Ĥ = Ψ∗ ĤΨ dx

∞

X

Z

=

!∗

Cm ϕm

m=1

=

XX

m

Ĥ

∞

X

Cn ϕn

dx

n=1

∗

Cm

Cn En δnm =

n

!

X

|Cn |2 En

n

⇒ |Cn |2 : Wahrscheinlichkeit dafür, dass das System die Energie En hat.

1.5.4 Einige allgemeine Eigenschaften der stationären Lösungen in einer Dimension

zeitunabhängige SG:

2m

(1) ϕ00 (x) +k 2 (x)ϕ(x) = 0 mit k 2 = 2 (E − U (x))

| {z }

~

2ϕ

dx2

≡d

Seite 17

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

oder

(2) Ĥϕ(x) = E ϕ(x) mit Ĥ = −

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

~2 d2

+ U (x)

2m dx2

(1) U (x) reell ⇒ Ĥ reell: Ĥ = Ĥ ∗

⇒ auch ϕ∗ (x) Lösung von Gl. (2) und damit sind auch Re(ϕ(x)) und Im(ϕ(x)) Lösungen

1

Re(ϕ(x)) = (ϕ(x) + ϕ∗ (x))

2

i

Im(ϕ(x)) = (ϕ∗ (x) − ϕ(x))

2

⇒ Es genügt, rein reelle Lösungen von Gl. (2) zu betrachten.

(2) Parität: betrachte Abbildung ϕ(x) → ϕ(−x)

→ Paritätsoperator: P̂ ϕ(x) = ϕ(−x)

klar P 2 ϕ(x) = P̂ ϕ(−x) = ϕ(x) ⇒ P 2 = 1 identische Abb.

⇒ Eigenwerte von P̂ : P̂ ϕ = λϕ ⇒ P 2 ϕ = ϕ = λ2 ϕ ⇒ λ± = ±1

λ+ = +1: gerade Parität, Eigenfunktionen von P symmetrisch: P̂ ϕg (x) = ϕg (−x) = ϕg (x)

λ− = −1: ungerade Parität, Eigenfunktionen von P antisymmetrisch: P̂ ϕu (x) = ϕu (−x) = −ϕu (x)

Annahme: Potential U (x) symmetrisch, d.h. P̂ U (x) = U (−x) = U (x)

~2 00

ϕ (−x) + U (−x) ϕ(−x) = Ĥϕ(−x) = Ĥ P̂ ϕ(x)

⇒ P̂ Ĥϕ(x) = P̂ f (x) = f (−x) = −

| {z }

| {z }

2m

f (x)

=U (x)

⇒ P̂ Ĥ = Ĥ P̂ (Ĥ und P̂ kommutieren)

⇒ P̂ Ĥϕ(x) = ĤP ϕ(x) = E P̂ ϕ(x)

⇒ Ĥϕ(−x) = Eϕ(−x)

2 Möglichkeiten, Eigenfunktionen zum gleichen Eigenwert E zu konstruieren:

ϕg (x) =

1

(ϕ(x) + ϕ(−x))

2

symmetrische Lösung mit P̂ ϕg = ϕg oder gleich 0 (falls ϕ ungerade)

ϕu (x) =

1

(ϕ(x) − ϕ(−x)) antisymmetrischer Lösung mit P̂ ϕu = −ϕu oder gleich 0 falls ϕ gerade.

2

Anwendung auf unendlich tiefen Potentialtopf:

Seite 18

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

(

nur symmetrisches Potential U (x) =

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

0

für −

∞

L

L

≤x≤

2

2

sonst

⇒ Eigenfunktionen ϕn (x) gerade oder ungerade bzgl. Ursprung

(3) Wronski-Determinante

ϕ1 (x) und ϕ2 (x) reelle Lösungen von Gl. (2) zu Energien E1 und E2 (ϕ1 , ϕ2 beschreiben gebundene

Zustände)

⇒ ϕ001 (x) +

ϕ1 (x) = 0 · ϕ2 (x)

k12 (x)

| {z }

= 2m

(E1 −U (x))

~

ϕ2 (x)ϕ001 (x) + k12 (x)ϕ2 (x)ϕ1 (x) = 0

analog: ϕ1 (x)ϕ002 (x) + k22 (x)ϕ1 (x)ϕ2 (x) = 0

Differenz: ⇒ ϕ2 (x)ϕ001 (x) − ϕ1 (x)ϕ002 (x) = (k22 (x) − k12 (x))ϕ1 (x)ϕ2 (x) =

2m

(E2 − E1 )ϕ1 (x)ϕ2 (x)

~2

integriere von x0 bis x1 ; linke Seite der Gleichung mit partieller Integration:

Zx1

dx(ϕ2 ϕ001

−

ϕ1 ϕ002 )

=

(ϕ2 (x)ϕ01 (x)

−

x0

⇒

(ϕ2 (x)ϕ01 (x)

−

x1

ϕ1 (x)ϕ02 (x))

x0

x1

ϕ1 (x)ϕ02 (x))

2m

= 2 (E2 − E1 )

~

Zx1

−

x0

x0

dx(ϕ02 (x)ϕ01 (x) − ϕ01 (x)ϕ02 (x))

{z

}

|

=0

Zx1

dx ϕ1 (x)ϕ2 (x)

x0

Definition Wronski-Determinante:

ϕ1 (x) ϕ2 (x)

0

0

0

ϕ (x) ϕ0 (x) = ϕ1 (x)ϕ2 (x) − ϕ2 (x)ϕ1 (x)

1

2

x1

Zx1

2m

(E1 − E2 ) dx ϕ1 (x)ϕ2 (x)

⇒ W (ϕ1 , ϕ2 , x) =

~

x0

x0

→ unabhängig von der bestimmten Form von U (x)

→ E1 = E2 ⇒ W (ϕ1 , ϕ2 , x) = const.

Folgerungen:

• Anzahl der Knoten der Wellenfunktion ϕn (x) :

Seien x0 , x1 benachbarte Knoten der Funktion ϕm (x):

Seite 19

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

→ ϕm (x) mit festem Vorzeichen für x0 < x < x1

→ ϕm (x) < 0 für x0 < x < x1 : ϕ0m (x0 ) < 0, ϕ0m (x1 ) > 0

ϕm (x) > 0 für x0 < x < x1 : ϕ0m (x0 ) > 0, ϕ0m (x1 ) < 0

Sei nun o.B.d.A. En > Em und ϕm (x) < 0 für x0 < x < x1 , x0 und x1 Knoten ϕm (x)

x1

ϕn (x)ϕ0m (x)

⇒

x0

2m

= 2 (En − Em )

~

Zx1

ϕn ϕm dx

x0

ϕn (x1 ) ϕ0m (x1 ) − ϕ0m (x0 ) ϕn (x0 )

| {z }

>0

| {z }

>0

2m

= 2 (En − Em )

~ | {z }

>0

Zx1

x0

ϕn (x) ϕm (x) dx

| {z }

<0

→ ϕn > 0 in x0 < x < x1 : linke Seite > 0, rechte Seite < 0 Widerspruch!

→ ϕn < 0 in x0 < x < x1 : linke Seite < 0, rechte Seite > 0 Widerspruch!

⇒ ϕn (x) muss zwischen x0 und x1 das Vorzeichen ändern, hat also mindestens einen Knoten in

(x0 , x1 )

E1 < E2 < E3 < · · · < Em < . . .

Knotensatz: ϕn hat n − 1 Knoten; zwischen 2 benachbarten dieser n − 1 Knoten hat ϕn+1

mindestens einen Knoten.

• Energien des diskreten Spektrums sind nicht entartet (gilt nur für eindimensionale Systeme)

Beweis: Annahme: ϕn (x), ϕ̃n (x) verschiedene Eigenfunktionen zu demselben Eigenwert En

⇒ W (ϕn (x)ϕ̃n (x), x) = const. ∀x

⇒ ϕn (x)ϕ̃0n (x) − ϕ̃n (x)ϕ0n (x) = const.

Normierung ⇒ ϕn (x) = ϕ̃n (x) = 0 für |x| → ∞

⇒ ϕn ϕ̃0n − ϕ̃n ϕ0n = 0

⇒

ϕ0n

ϕ̃0

= n ⇒ ϕn (x) = const. ϕ̃n (x) q.e.d.

ϕn

ϕ̃n

1.5.5 Der endlich tiefe Potentialtopf

U (x) =

−U0 für − L ≤ x ≤ L

0

für |x| > L

mit U0 > 0

E < 0: gebundene Zustände, E > 0: Streuzustände

Seite 20

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

a) E < 0

diskretes Spektrum von Energieeigenwerten En

SG: ϕ00 (x) = −k 2 (x)ϕ(x)

x < −L und x > L: k 2 (x) =

−L ≤ x ≤ L: k 2 (x) =

2m

E

~2

2m

(E + U0 )

~2

Lösungen dieser Gl.?

• U (x) symmetrisch: U (x) = U (−x) ⇒ ϕn (x) gerade oder ungerade Funktionen

• ϕn (x) : n − 1 Knoten

r

2m

−1

• U (x) ≡ 0 für |x| > L ⇒ |ϕn (x)| ∝ exp(−κ|x|) mit κ = l = − 2 En

~

nun quantitativ:

I) x < −L: klassisch verbotener Bereich:

k 2 (x) = −

2m

|E| = −κ2

~2

⇒ ϕ00 (x) − κ2 ϕ(x) = 0

⇒ ϕI (x) = A+ eκx +

A− e−κx

| {z }

→∞ für x→−∞⇒A− =0

⇒ ϕI (x) = A+ eκx

II) −L ≤ x ≤ L

k2 =

2m

(U0 − |E|) > 0

~2

ϕII (x) = B+ eikx + B− e−ikx

III) x > L

analog zu Bereich I: ϕIII (x) = C− e−κx , Stetigkeit von ϕ und ϕ0 bei x = ±L

(i) A+ e−κL = B+ e−ikL + B− eikL

(ii) C− e−κL = B+ eikL + B− e−ikL

(iii) κA+ e−κL = ik B+ e−ikL − B− eikL

(iv) −κC− e−κL = ik B+ eikL − B− e−ikL

Seite 21

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

4 Gleichungen in 4 Unbekannten

Lösungen mit gerader Parität: ϕ(x) = ϕ(−x)

⇒ A+ = C− = Ag , B+ = B− = Bg

⇒ Ag e−κL = 2Bg cos(kL)

⇒ κAg e−κL = 2Bg k sin(kL)

⇒κ=k

Bg =

sin(kL)

= k tan(kL) (*)

cos(kL)

e−κL

Ag

2cos(kL)

⇒ ϕg (x) =

Ag eκx

für − ∞ < x ≤ −L

e−κL

cos(kx)

Ag

cos(kL)

Ag e−κx

für − L ≤ x ≤ L

für L ≤ x < +∞

Konstante Ag aus Normierung, Energieeigenwerte aus Gl. (*)

Lösungen mit ungerade Parität: ϕ(x) = −ϕ(−x)

⇒ A+ = −C− = Au , B+ = −B− = Bu

analog zu eben: −κ = k cot(kL) (**)

Au eκx

e−κL

⇒ ϕu (x) = −Au

sin(kx)

sin(kL)

−Au e−κx

für − ∞ < x < −L

für − L ≤ x ≤ L

für L < x < +∞

Konstante Au aus Normierung ⇒ Au = Ag

Bestimmung der Energieeigenwerte:

definiere:

η = κL ⇒ η 2 =

2mL2

|E|

~2

ξ = kL ⇒ ξ 2 =

2mL2

(U0 − |E|)

~2

⇒ Gl. (*) und (**)

Seite 22

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

η = ξ tan ξ, η = −ξ cot ξ

numerische Lösung dieser Gleichungen liefert mögliche Energiewerte E

alternativ: graphische Lösung

ξ2 + η2 =

2mL2

U0 = R2 beschreibt Kreise mit Radius R

~2

Anzahl der Lösungen hängt von L und U0 ab! Endliche Anzahl von Lösungen.

Symmetrische Lösung existiert für beliebige Werte von R, antisymmetrische Lösungen nur für

R>

π

π 2 ~2

⇒ L2 U0 >

2

8m

b) E > 0

ϕ(x) rein oszillatorisch und nicht normierbar

→ keine stationären Zustände → Wellenpakete: Überlagerung der stationären Lösungen

kontinuierliches Spektrum von Energien.

Endliches Potential mit Breite L (Gebiet II), Wall links (Gebiet I) und Wall rechts (Gebiet III)

I,III: ϕ00 = −k02 ϕ mit k02 =

II: ϕ00 = −k 2 ϕ mit k 2 =

2m

E

~2

2m

(E + U0 )

~2

allgemeine Lösungen:

I: ϕI (x) = A+ eik0 x + A− e−ik0 x

II: ϕII (x) = B+ eikx + B− e−ikx

III: ϕIII (x) = C+ eik0 x + C− e−ik0 x

Betrachte nun eine Welle, die von −∞ kommend nach rechts läuft; im Gebiet III daher nur eine nach

rechts laufende Welle ⇒ C− = 0

ϕI (x) = A+ eik0 x + A− e−ik0 x

A+ : Amplitude der einlaufenden Welle

A− : Amplitude der reflektierten Welle

ϕIII (x) = C+ eik0 x

C+ : Amplitude der auslaufenden, transmittierten Welle

Seite 23

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

Stetigkeitsbedingungen für ϕ, ϕ0 bei x = ±L:

(i) A+ e−ik0 L + A− e−ik0 L = B+ e−ikL + B− eikL

(ii) ik0 A+ e−ik0 L − A− eik0 L = ik B+ e−ikL − B− eikL

(iii) B+ eikL + B− e−ikL = C+ eik0 L

(iv) ik B+ eikL − B− e−ikL = ik0 C+ eik0 L

⇒ C+ =

e−i2k0 L A+

cos(2kL) − i

k02 +k2

2kk0 sin(2kL)

Transmissionskoeffizient: t =

T =

C+

A+

|C+ |2

= |t|2

|A+ |2

Wahrscheinlichkeit für die Transmission der einlaufenden Welle

2

k0 + k 2

−1

2

⇒ T = cos (2kL) +

sin2 (2kL)

| {z }

2kk0

=1−sin2 (2kL)

2m

2m

E und k 2 = 2 (E + U0 )

2

~

~

p

U02

2 2L

=1+

sin

2m(E + U0 )

4E(E + U0 )

~

setze k02 =

⇒ T −1

T = 1: “transparenter Bereich“, Resonanzen

2L p

2m(En + U0 ) = nπ mit n = 1, 2, 3, . . .

~

⇒ En + U0 =

π 2 ~2

n2

2m(2L)2

Energien En Resonanzen: destruktive Interferenz von bei x = −L und x = L reflektierten Wellen

Reflexionswahrscheinlichkeit: R =

|A− |2

= 1 − |t|2 mit T + R = 1

|A+ |2

physikalische Zustände ⇒ Streuung von Wellenpaketen

Z

Ausgangspunkt: freies Teilchen χ(x, t) =

ω=

dk

ϕ(k)eikx−iωt

2π

~k 2

, ϕ(k) um k = k0 zentriert

2m

Seite 24

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

Z

x < −L Ψ(x, t) = χ(x, t) +

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

dk

ϕ(k)A− ei(kx−ωt) ≈ χ(x, t) + A− (k0 )χ(−x, t)

2π

t >> 0 Ψ(x, t) ≈ A− (k0 )χ(−x, t)

Z

x>L

dk

ϕ(k)C+ (k)ei(kx−ωt) ≈ C+ (k0 )χ(x, t)

2π

1.5.6 Tunneleffekt

Potentialbarriere

0 < E < U0 : E =

~2 2

~2 2

k0 , U0 − E =

κ ⇒ Übungsaufgabe

2m

2m

Barriere groß: κL >> 1

2 p

16E(U0 − E)

exp − L 2m(U0 − E)

T ≈

~

U02

beliebige Potentialberge (T << 1) Zerlegung in N rechteckige Schwellen der Breite ∆x

T =

N

Y

i=1

(

N

2 Xp

2m(U (xi ) − E)∆x

Ti = exp −

~

)

i=1

2 Zb p

∆x → 0: T ≈ exp −

2m(U (xi ) − E)dx Gamow Faktor

~

a

1.6 Harmonischer Oszillator

1.6.1 ...in einer Dimension

klassisch: Kleine Auslenkung der Feder → Hook’sches Gesetz: F = −kx mit k = Federkonstante

1

1

k

→ Potential: U (x) = kx2 = mω 2 x2 mit ω 2 =

2

2

m

Bewegungsgleichung:

d2 x

+ ω2x = 0

dt2

allgemeine Lösung: x(t) = A sin(ωt) + B cos(ωt)

quantenmechanisch:

Ĥ = −

~2 d2

1

+ mω 2 x2 zeitunabhängige SG: Ĥϕ(x) = Eϕ(x)

2

2m dx

2

Seite 25

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

Welche Lösungen erwarten wir?

•

•

•

•

gebundene Zustände, diskretes Energiespektrum (weil U (x) beschränkt)

U (x) ist symmetrisch [U (x) = U (−x)] → ϕ(x) ist entweder gerade oder ungerade

Wellenfunktion für angeregte Zustände mit 1, 2, 3, . . . Knoten

Verhalten der ϕn (x) für |x| → ∞?

1

siehe Kap. 5.1: |ϕ(x)| ∝ exp −

2

1

U0 = mω 2 ⇒ l =

2

~2

2mU0

41

=

|x|

l

~

mω

2 !

1

2

r

1 2

1 mω 2

mω

mit S =

⇒ |ϕ(x)| ∝ exp −

|x| ∝ − S

x

2 ~

2

~

1.6.2 Analytische Methode

SG mit dimensionsloser Variable ξ

2E

d2 ϕ(ξ)

= (ξ 2 − )ϕ mit =

2

dξ

~ω

1 2

Ansatz: ϕ(ξ) = h(ξ)e− 2 ξ

dϕ

=

dξ

1 2

dh

− ξh e− 2 ξ

dξ

d2 ϕ(ξ)

=

dξ 2

⇒

1 2

d2 h

dh

2

− 2ξ

+ (ξ − 1)h e− 2 ξ

2

dξ

dξ

d2 h

dh

− 2ξ

+ ( − 1)h = 0

dξ 2

dξ

Potenzreihenansatz: h(ξ) =

∞

X

ak ξ k

k=0

∞

⇒

dh X

=

k ak ξ k−1

dξ

k=0

∞

X

d2 h

2

=

2

·

a

+

2

·

3

·

a

ξ

+

3

·

4

·

a

ξ

+

·

·

·

=

(k + 1)(k + 2)ak+2 ξ k

2

3

4

dξ 2

k=0

∞

X

⇒

((k + 1)(k + 2)ak+2 − 2kak + ( − 1)ak )ξ k = 0

k=0

Seite 26

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

Koeffizienten vor jeder Potenz von ξ müssen verschwinden

⇒ (k + 1)(k + 2)ak+2 − 2kak + ( − 1)ak = 0

⇒ ak+2 =

(2k + 1 − )

ak Rekursionsbeziehung

(k + 1)(k + 2)

1

1

1

gerade Polynome: a2 = (1 − )a0 , a4 = (e − )a2 = (e − )(1 − )a0

2

12

24

⇒ hg (ξ) = a0 + a2 ξ 2 + a4 ξ 4 + . . . durch a0 bestimmt

ungerade Polynome:

⇒ hu = a1 ξ + a3 ξ 3 + a5 ξ 5 + ... durch a1 bestimmt.

vollständige Lösung: h(ξ) = hg (ξ) + hu (ξ)

1 2

ϕ(ξ) = h(ξ)e− 2 ξ

Normierbarkeit? Rekursion für k groß: ak+2 ≈

k

2 !

k+2

2 !

=

2

k+2

k groß

≈

1 2

2

ak+2

2

ak ⇒

=

k

ak

k

2

1

⇒ ak ≈ C k k

2 !

⇒ ϕ(ξ) = h(ξ)e− 2 ξ = C

X 1

1 2

ξ 4 e− 2 ξ

k

2 !

| k {z }

=eξ2

Z∞

⇒

dξ|ϕ(ξ)|2 = ∞ nicht normierbar

−∞

Konsequenz: Damit ϕ(ξ) normierbar ist, muss die Reihe h(ξ) =

X

ak ξ k bei einem endlichen k

k

abgebrochen werden.

⇒ Es gibt ein kmax = n, für das gilt an+2 = 0, außerdem:

• n gerade ⇒ a1 = 0

• n ungerade ⇒ a0 = 0

an+2 = 0 wird gemäß der Rekursionsbeziehung durch 1 = 2n + 1 erfüllt

2E

=

⇒ En =

~ω

1

n+

~ω mit n = 0, 1, 2, 3, 4, . . . , ansonsten: nicht normierbare Lösungen

2

nun: Dgl. für hn (ξ) mit En = 2n + 1

Seite 27

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

Umbenennung: hn (ξ) → Hn (ξ)

⇒

d2 Hn

dHn

− 2ξ

+ 2nHn = 0 (H)

dξ 2

dξ

Hermitesche Dgl: Hn (ξ): Hermitesche Polynome

Bestimmung der Hn (ξ):

(1) differenziere Gl. (H) nach ξ ⇒

d2 dHn

d dHn

dHn

− 2ξ

+ 2(n − 1)

=0

dξ 2 dξ

dξ dξ

dξ

Dgl. für

⇒

dHn

entspricht Dgl. für Hn−1

dξ

dHn (ξ)

= CHn−1 (ξ) (*)

dξ

Konvention: Konstruiere Hn (ξ) so, dass der Vorfaktor zur höchsten Potenz von Hn (∝ ξ n ) gleich 2n

ist.

⇒ höchste Potenz auf beiden Seiten von Gl. (*)

d n n

2 ξ = n 2n ξ n−1 = c 2n−1 ξ n−1 ⇒ c = 2n

dξ

⇒

dHn

= 2nHn−1 (ξ) (E1)

dξ

(2) erzeugende Funktion: Definition: F (s, ξ) =

∞

X

Hn (ξ)

n=0

∞

dF (s, ξ) X 1

=

dξ

n!

dHn

dξ

| {z }

n=0

sn = 2

n!

sn

∞

X

Hn−1 n

s = 2sF

(n − 1)!

n=0

(E1)

= 2nHn−1

⇒ F (s, ξ) = F (s, 0)e2sξ

F (s, 0) =

X Hn (0)

n!

sn

Hn (0)? wähle Hn (0) so, dass Vorfaktor zu ξ n -Term gleich 2n ist.

⇒ Hn (0) =

0

für n ungerade

n n!

(−1) 2 n 2

!

für n gerade

Seite 28

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

1

⇒ F (x, 0)

∞

X

(−1)n

n!

n=1

⇒ F (x, ξ) = e

s2 +2ξ

s2n = e−s

MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG

2

ξ 2 −(s−ξ)2

=e

=

∞

X

Hn (ξ)

n=0

n!

sn (E2)

dn −ξ2 −(s−ξ)2 (3) aus (E2) folgt: Hn (ξ) = n e

ds

s=0

Funktion f = f (s − ξ) ⇒

df

df

=−

ds

dξ

2

n −(s−ξ)

n

dn F (s, ξ)

2

ξ2 d e

n ξ2 d

=

e

=

(−1)

e

e−(s−ξ)

n

n

n

ds

ds

dξ

⇒

⇒ Hn (ξ) = (−1)n eξ

2

dn −ξ2

e

(E3) Rodrigues-Formel

dξ n

klar: Hn (ξ) = · · · + 2n ξ n

Hn (−ξ) = (−1)n Hn (ξ) mit n gerade, Hn gerade, sowie n ungerade, Hn ungerade

(4) Ü-Aufgabe:

Z∞

dξ Hn (ξ) Hm (ξ) e

−ξ 2

=

√ 0 n für n 6= m

π n! 2 für n = m

−∞

r

ξ=

r

⇒

mω

x

~

mω

~

Z∞

dx(Hn (x))2 e−

mω 2

x

~

=

√

π 2n n!

−∞

⇒ normierte Wellenfunktion

ϕn (x) =

mω 1

4

π~

√

1 mω 2

1

Hn (x)e− 2 ~ x

n

2 n!

Rodrigues: ⇒

H0

H1

H2

H3

=1

= 2ξ

= 4ξ 2 − 2

= 8ξ 3 − 12ξ

Seite 29

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

1.6.3 Zusammenfassung: eindimensionaler, harmonischer Oszillator

~2 d2

1

+ mω 2 x2

2m dx2 2

1

~ω mit n = 0, 1, 2, 3, 4, . . . , ansonsten: nicht normierbare

Energieeigenwerte: En = n +

2

Lösungen ϕ(x)

SG: Ĥϕ(x) = Eϕ(x), Ĥ = −

Eigenfunktion: ϕn (x) =

r

ξ=

mω 1

4

π~

√

1 mω 2

1

Hn (x)e− 2 ~ x

2n n!

mω

x

~

Hn (ξ) aus Rodrigues-Formel oder Rekursionsbeziehung (siehe Aufgabe 4.2):Hn (ξ) = (−1)ξ

2

dn −ξ2

e

dξ n

Eigenschaften:

1 mω 2

x

~

1. |x| → ∞ : ϕn (x) ∝ e− 2

2. U (x) = U (−x) ⇒ ϕn gerade oder ungerade Funktionen

3. Knotensatz erfüllt

Z∞

4. Funktionensystem {ϕn } orthonormal:

dx ϕn (x) ϕm (x) = δnm

−∞

5. + vollständig ⇒

Ψ(x, t)

| {z }

quadratintegrable Fkt.

=

∞

X

i

Cn ϕn (x) e− ~ En t

n=0

• Funktionensystem {ϕn (x)} Basis eines Vektorraums?

• ϕn (x) Eigenfunktion des Hamiltonoperators Ĥ: bilden solche Funktionen immer eine Basis?

• andere Basen möglich?

2 Formale Struktur der Quantenmechanik

2.1 Hilbertraum

quantenmechanischer

Z Funktionenraum: Raum der quadratintegrablen Wellenfunktionen:

d

H = {Ψ : R → C| d~r|Ψ(~r)|2 < ∞} mit d = Raumdimensionen

H Hilbertraum:

komplexer Vektorraum → linearer Raum (Superpositionsprinzip)

Seite 30

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

mit Skalarprodukt, der → orthogonale Zustände

vollständig und normiert → normierte Zustände

ist.

1. Vektorraum

a) Ψ1 , Ψ2 ∈ H ⇒ Ψ1 + Ψ2 ∈ H

b) Ψ ∈ H, α ∈ C ⇒ αΨ ∈ H

mit (a) ⇒ Ψ1 , Ψ2 ∈ H, α1 , α2 ∈ C ⇒ α1 Ψ1 + α2 Ψ2 ∈ H Linearität

ansonsten üblichen Vektorraumaxiome

2. Skalarprodukt

Ψ1 , Ψ2 ∈ H

Z

hΨ1 |Ψ2 i =

d~r Ψ∗1 (~r)Ψ2 (~r) mit folgenden Eigenschaften:

a) hΨ|Ψi ∈ R, hΨ|Ψi ≥ 0 nicht-negativ

hΨ|Ψi = 0 ⇒ Ψ = 0 damit positiv definiert

b) hΨ1 |Ψ2 i = hΨ2 |Ψ1 i∗

c) hΨ1 |α2 Ψ2 + α3 Ψ3 i = α2 hΨ1 |Ψ2 i + α3 hΨ1 |Ψ3 i

aus (b) und (c) folgt

hαΨ1 + α2 Ψ2 |Ψ3 i = α1∗ hΨ1 |Ψ3 i + α2∗ hΨ2 |Ψ3 i antilinear im ersten Argument

Schwarzsche Ungleichung:

|hΨ1 |Ψ2 i|2 ≤ hΨ1 |Ψ1 i hΨ2 |Ψ2 i

Beweis: klar für Ψ1 = 0

Ψ1 6= 0: zerlege Ψ2 in Anteile parallel und senkrecht zu Ψ1

Ψ2 = λΨ1 + Ψ⊥

2

hΨ1 |Ψ⊥

2 i = 0, λ =

hΨ1 |Ψ2 i

hΨ1 |Ψ1 i

⊥

hΨ1 |Ψ1 i hΨ2 |Ψ2 i = hΨ1 |Ψ1 i hλΨ1 + Ψ⊥

2 |λΨ1 + Ψ2 i

2

⊥

2

= hΨ1 |Ψ1 i {|λ2 | hΨ1 |Ψ1 i + hΨ⊥

2 |Ψ2 i} ≥ |λ| hΨ1 |Ψ1 i

Seite 31

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

= hΨ1 |Ψ1 i2

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

|hΨ1 |Ψ2 i|2

= |hΨ1 |Ψ2 i|2 q.e.d.

hΨ1 |Ψ1 i2

|hΨ1 |Ψ2 i|2 = hΨ1 |Ψ1 i hΨ2 |Ψ2 i falls Ψ⊥

2 = 0 oder Ψ2 = λΨ1

3. Skalarprodukt erzeugt eine Norm:

||Ψ|| =

p

hΨ|Ψi erfüllt Bedingungen an eine Norm.

a) ||Ψ|| ≥ 0, ||Ψ|| = 0 ⇒ Ψ = 0 nicht-negativ

b) homogen: ||αΨ|| = |α|||Ψ|| mit α ∈ C

c) ||Ψ1 + Ψ2 || ≤ ||Ψ1 || + ||Ψ2 || (folgt aus Schwarzscher Ungleichung)

4. vollständiger Vektorraum: Konvergenz von Funktionenfolgen in H

(Ψn )n∈N Ψn → Ψ mit n → ∞

↔ lim ||Ψn − Ψ|| = 0 Konvergenz im quadratischen Mittel

n→∞

Cauchyfolge: ||Ψn − Ψm || → 0 für n, m → ∞

H ist vollständig, da jede Cauchyfolge in H konvergiert.

5. vollständige Basis

Funktionensystem {un ∈ H} mit hun |um i = δnm

∀n, m bildet Basis, falls ∀Ψ ∈ H gilt: Ψ(~r) =

X

Cn un (~r)

n

H separabel → abzählbar viele Basisvektoren un

6. Fouriertransformierte von Ψ(~r)

1

Ψ(~r) =

| {z } (2π)3

∈H

Z

1

~

d~k Ψ̃(~k) eik·~r =

| {z }

(2π)3

Z

d~k Ψ̃(~k)un (~r)

∈H

~

Bilden Funktionen {uk (~r) ≡ eik·~r }

Basis von H? Nein, da uk (~r) 6∈ H → u0k s bilden eine uneigentliche Basis

7. physikalische Zustände

Vektoren in separablen Hilbertraum Ψ(~r, t) ∈ H mit t = const.

||Ψ|| = 1

Seite 32

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

Bemerkung: Wellenfunktionen, die sich um einen Phasenfaktor eiα vom Betrag 1 unterscheiden

sind äquivalent.

2.2 Lineare Operatoren

Betrachte im Folgenden Operatoren A, deren Definitionsbereich der gesamte Hilbertraum H ist.

Ziel: Zusammenhang: lineare Operatoren ↔ Messgrößen

1. Lineare Operatoren

A : H → H linear, wenn ∀Ψ1 , Ψ2 ∈ H und α, β ∈ C gilt

A(αΨ1 + βΨ2 ) = α(AΨ1 ) + β(AΨ2 )

Gegenbeispiel: AΨ = Ψ2

A(αΨ1 + βΨ2 ) = (αΨ1 + βΨ2 )2 6= αΨ21 + βΨ22

Definition: [A1 , A2 ] = A1 A2 − A2 A1 , i.a. [A1 , A2 ] 6= 0

2. Skalarprodukte

Z

hΨ1 |AΨ2 i =

d~r Ψ∗1 (~r) AΨ2 (~r)

Z

hA1 Ψ1 |A2 Ψ2 i =

hAi =

hΨ|AΨi

hΨ|Ψi

d~r (A1 Ψ1 )∗ (~r) (A2 Ψ2 )(~r)

||Ψ||=1

=

hΨ|AΨi

adjungierter Operator A†

hΨ1 |A† Ψ2 i = hAΨ1 |Ψ2 i

hA† Ψ1 |Ψ2 i = hΨ1 |AΨ2 i

Eigenschaften: (A† )† = A, (A1 A2 )† = A†2 A†1

3. hermitesche Operatoren

A = A† selbstadjungierte Operatoren

Beispiel: Impulsoperator in x-Richtung: px = −i~

Z

hΨ1 |px Ψ2 i =

d~r Ψ∗1 (~r)(−1)i~

∂

∂x

∂Ψ2 (~r)

∂x

Seite 33

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

Z

partielle Integration: =

Z

=

∂Ψ1

d~r −i~

∂x

d~r i~

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

∂Ψ∗1 (~r)

Ψ2 (~r)

∂x

∗

Ψ2 (~r)

= hpx Ψ1 |Ψ2 i

⇒ px hermitesch; beachte Operator

∂

nicht hermitesch.

∂x

4. Eigenwerte und Eigenvektoren hermitescher Operatoren

AΨ = aΨ mit a ∈ C, 0 6= Ψ ∈ H und a = Eigenwert von A und Ψ = Eigenvektor von A

Eigenwerte hermitescher Operatoren sind reel:

Beweis: hΨ|AΨi = a hΨ|Ψi

hΨ|AΨi = hAΨ|Ψi = haΨ|Ψi = a∗ hΨ|Ψi ⇒ a = a∗

q.e.d.

hΨ|AΨi = hA† Ψ|Ψi

A selbstadjugiert (hermitesch): A = A† , AΨ = aΨ, A = A† ⇒ Eigenwert reell

• Eigenvektoren hermitescher Operatoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.

Beweis: sei AΨ1 = a1 Ψ1 und AΨ2 = a2 Ψ2 mit a1 6= a2 ⇒

hΨ2 |AΨ1 i = a1 hΨ2 |Ψ1 i

hAΨ2 |Ψ1 i = a2 hΨ2 |Ψ1 i

andererseits: hΨ2 |AΨ1 i = hAΨ2 |Ψ1 i

⇒ (a2 − a1 ) hΨ2 |Ψ1 i = 0 ⇒ hΨ2 |Ψ1 i = 0 q.e.d.

• Entartung der Eigenwerte:

AΨ1 = aΨ1 , AΨ2 = aΨ2 , mit Ψ1 6= Ψ2

⇒ A(c1 Ψ1 + c2 Ψ2 ) = a(c1 Ψ1 + c2 Ψ2 )

Ψ1 , Ψ2 spannen Teilraum zu a (den sogenannten Eigenraum) auf → orthogonale Basis mit

Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahren.

• Anzahl der Eigenwerte eines hermiteschen Operators höchstens abzählbar unendlich

– Separabilität von H

– Menge der Eigenwerte heißt diskretes Spektrum

Seite 34

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

• A selbstadjungiert mit rein diskreten Spektrum

– Eigenvektoren von A spannen den gesamten Hilbertraum H auf (Vollständigkeit)

2.3 Observablen

Observable: repräsentiert durch selbstadjungierten Operator, A = A† , z.B. Ort, Impuls, Energie, ...

Messgrößen: Eigenwerte a der Observablen, a ∈ R

• Erwartungswert: hAi = hΨ|AΨi

• Standardabweichung σA

2

Varianz σA

= h(A − hAi)2 i = hA2 i − hAi2

Bsp: ϕn stationärer Zustand

⇒ Ĥϕn = En ϕn , hϕn |ϕn i = 1

⇒ hĤi = hϕn |Ĥϕn i = En

2

hĤ 2 i − hĤi = 0 ⇒ En scharfer Messwert

kompatible Observablen:

A, B kompatible Observable ⇒ A, B besitzen gemeinsame Basis von Eigenzuständen

⇒ A, B gleichzeitig scharf messbar. Dann gilt:

[A, B] = A · B − B · A = 0

Beweis:

A fn = an fn

B fn = bn fn

⇒ fn Eigenfunktion von A und B

beliebige Funktion f ∈ H:

f=

X

cn fn

[A, B]f = (AB −BA)

X

cn fn = A

X

cn bn fn −B

X

cn an fn =

X

an cn bn fn −

X

cn an bn fn = 0

⇒ [A, B] = 0

inkompatible Observablen: [A, B] 6= 0

Seite 35

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

A, B besitzen keine gemeinsame Basis von Eigenzuständen.

2.4 Heisenbergsche Unschärferelation

A, B selbstadjungierte Operatoren mit [A, B] 6= 0, Dann gilt:

2

σA

2

σB

1

≥

h[A, B]i

2i

2

Beweis:

2

σA

= hΨ|(A − hAi)2 Ψi = h(A − hAi)Ψ | (A − hAi)Ψi = hf |f i

|

{z

} |

{z

}

f

=f

2

= hg|gi mit g = (B − hBi)Ψ)

analog: σB

2

2

Schwarzsche Ungleichung ⇒ σA

σB

= hf |f i hg|gi ≥ |hf |gi|2

2

2

2

2

z ∈ C: |z| = [Re z] + [Im z] ≥ [Im z] =

setze z = hf |gi ⇒

2

σA

2

σB

1

(z − z ∗ )

2i

1

(hf |gi − hg|f i)

≥

2i

2

hf |gi = h(A − hAi)Ψ|(B − hBi)Ψi = hΨ|(A − hAi)(B − hBi)Ψi

= hΨ|(AB − A hBi − B hAi + hAi hBi)Ψi = hΨ|ABΨi − hBi hΨ|AΨi − hAi hΨ|BΨi + hAi hBi hΨ|Ψi

| {z }

=1

= hABi − hBi hAi − hAi hBi + hAi hBi = hABi − hAi hBi

2

1

2

2

analog: hg|f i = hBAi − hAi hBi ⇒ σA

σB

≥ hAB

− BA}i q.e.d

| {z

2i

=[A,B]

Beispiel: A = x Ort, B = p = −i~

[x, p]Ψ(x) = −i~x

⇒ [x, p] = i~ ⇒

d

Impuls

dx

dΨ

d

dΨ

dΨ

+ i~ (xΨ(x)) = −i~x

+ i~Ψ(x) + i~x

= i~Ψ(x)

dx

dx

dx

dx

σx2

σp2

2

~

~

≥

⇒ σx σp ≥

2

2

Bsp. harmonischer Oszillator

Grundzustand: ϕ0 (x) =

mω 1

2

π~

1 mω 2

x

~

e− 2

Seite 36

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

r

q

~

2

2

σx = hx i0 − hxi0 =

2mω

r

q

m~ω

2

σp = hp2 i0 − hpi0 =

2

⇒ σx σp =

~

2

2.5 Harmonischer Oszillator - Lösung mit algebraischer Methode

Ĥϕ = Eϕ, Ĥ =

1 2

d

[p̂ + (mωx)2 ], p̂ = −i~

2m

dx

Idee: versuche Ĥ zu faktorisieren

â = √

1

(ip̂ + mωx)

2~mω

↠= √

1

(−ip̂ + mωx)

2~mω

⇒ â↠=

1

1

1

1

(ip̂ + mωx)(−ip̂ + mωx) =

(p̂2 + (mωx)2 − imω [x, p̂]) =

Ĥ +

| {z }

2~mω

2~mω

~ω

2

=i~

1

1

†

†

, analog: Ĥ = ~ω â â +

⇒ Ĥ = ~ω ââ −

2

2

Kommutator: [â, ↠] = â↠− ↠a =

1

Ĥ

1

Ĥ

+ −

+ =1

~ω 2 ~ω 2

zeige nun: ↠ϕ löst SG zu Eigenwert E + ~ω

1

Ĥ(â ϕ) = ~ω â â +

2

†

†

1 †

†

†

(â ϕ) = ~ω â ââ + â ϕ

2

†

1

1

= ~ω↠|{z}

â↠+ ϕ = ↠~ω ↠â + + 1 ϕ = ↠(Ĥ + ~ω)ϕ = ↠(E + ~ω)ϕ = (E + ~ω)(↠ϕ)

2

2

=1+↠â

analog: Ĥ(âϕ) = (E − ~ω)(âϕ)

⇒ â: Absteigeoperator, ↠: Aufsteigeoperator, â, ↠heißen Leiteroperatoren

E + 2~ω = (↠)2 ϕ

E + ~ω = ↠ϕ

E=ϕ

E + ~ω = âϕ

E − 2~ω = â2 ϕ

Seite 37

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

Grundzustand ϕ0 ⇒ âϕ0 = 0 ⇒ √

⇒

1

2~mω

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

d

~

+ mωx ϕ0 = 0

dx

dϕ0

mω

=−

xϕ0

dx

~

mω

⇒ ϕ0 (x) = Ce− 2~ x

2

Z

Konstante aus Normierung:

1

zug. Energie: ~ω â â +

2

†

dx |ϕ(x)|2 = 1 ⇒ ϕ0 (x) =

mω 1

4

π~

mω

e− 2~ x

2

ϕ0 = E0 ϕ0 mit âϕ0 = 0

1

⇒ E0 = ~ω

2

angeregte Zustände aus Grundzustand:

1

1

ϕn (x) = Cn (â ) ϕ0 (x) , En = ~ω n +

→ ϕn = √ (â†n )ϕ0

2

n!

† n

↠ϕn =

âϕn =

Z

√

√

n + 1ϕn+1

nϕn−1

dx ϕ∗n (x)ϕn (x) = 1 = hϕ|ϕi

0

Z

d

H = {Ψ : R → C|

d~r|Ψ(~r)|2 < ∞}

1 x=0

0 sonst

0

f (x) ∈ H , aber

Z

dx|f (x)|2 = 0 → auf H0 Halbnorm definiert

Nullfunktionen:

Z

0

N = {f ∈ H | d~r|f |2 = 0}

H = H0 /N Quotientenraum

→ Äquivalenzklassen von Funktionen, die sich nur auf Nullmengen unterscheiden.

Ψ1 ∼ Ψ2 ↔ Ψ1 − Ψ2 ∈ N ↔ ||Ψ1 − Ψ2 || = 0

→ Einheitsstrahlen im Hilbertraum: [Ψ] = {eiα Ψ : Ψ ∈ H, ||Ψ|| = 1, α ∈ R}

Seite 38

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

â = √

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

1

(ip̂ + mωx)

2~mω

1

(−ip̂ + mωx)

2~mω

1

1

†

†

Ĥ = ~ω ââ −

= ~ω â â +

2

2

↠= √

1

→ En = ~ω n +

2

ϕn (x) = Cn (↠)n ϕ0 (x)

Bestimmung der Cn :

• ↠ϕn = en ϕn+1 , âϕn = fn ϕn−1 , en , fn Konstanten

1

• Ĥϕn = ~ω n +

2

ϕn

1

1

†

~ω ââ −

ϕn = ~ω n +

ϕn

2

2

⇒ â↠ϕn = (n + 1)ϕn

1

1

• ~ω ↠â +

ϕn = ~ω n +

ϕn ⇒ ↠âϕn = nϕn

2

2

h↠ϕn |↠ϕn i = |en |2 hϕn+1 |ϕn+1 i = hâ↠ϕn |ϕn i = (n + 1) hϕn |ϕn i

⇒ |en |2 = (n + 1) ⇒ en =

√

n + 1 ⇒ ↠ϕn =

√

n + 1ϕn+1

• hâϕn |âϕn i = |fn |2 hϕn−1 |ϕn−1 i = h↠âϕn |ϕn i = n hϕn |ϕn i

⇒ âϕ =

√

• ϕn+1 = √

nϕn−1

1

↠ϕn

n+1

ϕ1 = ↠ϕ0

1

1

ϕ2 = √ ↠ϕ1 = √ (↠)2 ϕ0

2

2

ϕ3 = √

1

(↠)3 ϕ0

3·2

ϕ4 = √

1

(↠)4 ϕ0

4·3·2

Seite 39

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

1

⇒ ϕn = √ (↠)n ϕ0

n!

Bemerkungen:

• 3-dimensionale harmonischer Oszillator: wichtiges Modell in der Festkörperphysik zur

Beschreibung von Gitterschwingungen im harmonischen Festkörper

• Leiteroperatoren wichtig zur Beschreibung von fermionischen und bosonischen

Vielteilchensystemen

2.6 Zeit - Energie - Unschärferelation

wir hatten: A, B selbstadjungierte Operatoren mit [A, B] 6= 0

2 2

σA

σB

≥

2

1

h[A, B]i

2i

2 2

σA

σB : Standardabweichungen der Observablen A und B bzgl. Messung an identisch präparierten

Systemen

Beispiel: A = x, B = −i~

⇒ σx σp ≥

d

= p̂

dx

~

2

betrachte nun zeitliche Entwicklung des Erwartungswertes eines Operators O

d

d

∂

d<O>

=

hΨ|OΨi “hereinziehen“ der Ableitung ⇒

→

dt

dt

dt

∂t

∂Ψ

∂t

|{z}

=h

|OΨi + hΨ|

∂O

∂Ψ

Ψi + hΨ|O

i

∂t

∂t

i~ ∂Ψ

=ĤΨ

∂t

=−

1

1

∂O

hĤΨ|OΨi + hΨ|OĤΨi + h

i

ih | {z } i~

∂t

=hΨ|ĤOΨi

=

⇒

i

∂O

h[Ĥ, O]i + h

i

~

∂t

d<O>

i

∂O

= h[Ĥ, O]i + h

i

dt

~

∂t

Sei nun O selbstadjungiert und nicht explizit zeitabhängig, d.h. h

⇒

2 2

σH

σO

≥

∂O

i=0

∂t

2 2 1

1 ~d<O > 2

~

d<O> 2

h[Ĥ, O]i =

=

2i

2i i

dt

2

dt

Seite 40

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

~ d < O > ⇒ σH σO ≥ 2

dt

Definitionen: σH ≡ ∆E

d < O >

∆t

σO = dt

∆t: Zeitdauer, auf der sich der Erwartungswert < O > um eine Standardabweichung σO ändert.

⇒ ∆E · ∆t ≥

~

2

Bsp: betrachte Linearkombination zweier stationärer Zustände

i

i

Ψ(x, t) = C1 ϕ1 (x)e− ~ E1 t + C2 ϕ2 (x)e− ~ E2 t

⇒ |Ψ(x, t)|2 = C12 |ϕ1 (x)|2 + C22 |ϕ2 (x)|2 + 2C1 C2 ϕ1 (x)ϕ2 (x)cos

Ü-Aufg.

⇒

∆t =

E2 − E1

t

~

2π~

, ∆E = E2 − E1 ⇒ ∆E · ∆t = 2π~

E1 − E2

2.7 Dirac-Notation und Postulate der Quantenmechanik

Betrachte Vektoren in 2 Dimensionen

~v : abstrakter Vektor, darstellbar in unendlich vielen Basen

v

~v = ~v · êx + ~v · êy = x mit ê = Einheitsvektoren

vy

v 0

~v = ~v · êx0 + ~v · êy0 = x

vy 0

beachte: Skalarprodukt invariant unter Basiswechsel

nun: Darstellung von Wellenfunktionen als “abstrakte Vektoren“

|Ψi ∈ H: ket-Vektor, jedem ket-Vektor ist ein bra-Vektor hΨ| zugeordnet

hΨ| |Ψi bra(c)ket, formal: hΨ| = (|Ψi)† ; (|Ψi)†† = |Ψi

Bemerkungen:

• bra-Vektoren spannen den zu H dualen Vektorraum H∗ auf

• analog in endlich-dim. Vektorräumen

Seite 41

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf

Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift

by: Christian Krause, Matr. 1956616

v1

v2

ket: |vi = .

..

2

FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK

bra: hv| = (v1∗ , v2∗ , . . . , vn∗ )

vn

• Skalarprodukt hΨ1 |Ψ2 i

• Erwartungswert eines Operators A

< A >Ψ = hΨ|AΨi = hΨ|A|Ψi

• Dualraum H∗ alle beschränkten und linearen Funktionale T : H → C

Z

hΨ| = Ψ∗ dx angewandt auf |χi ∈ H

Z

⇒

Ψ∗ χ dx = hΨ|χi ∈ C

0

..

.

• Sei {|ni} diskrete Orthonormalbasis |ni analog zu Einheitsvektor

1 mit n-te Stelle = 1

..

.

⇒ hm|ni = δmn

|Ψi in dieser Basis |Ψi =

X

Cn |ni Vollständigkeit

n

Cn = hn|Ψi ∈ C ⇒ |Ψi =

X

|ni hn|Ψi ⇒ Vollständigkeitsrelation

n

X

|ni hn| = 1

n