Idee und Grundriss einer nicht-Aristotelischen Logik

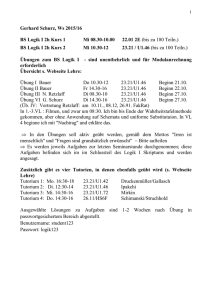

Werbung