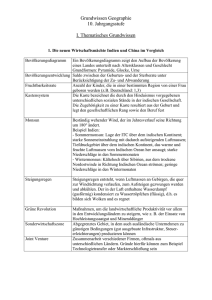

Ethische Fragestellungen und Lösungsansätze in West und Ost

Werbung