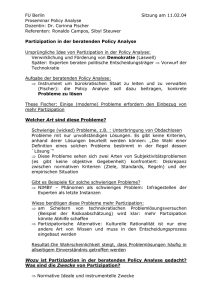

Partizipation und Nachhaltigkeit

Werbung