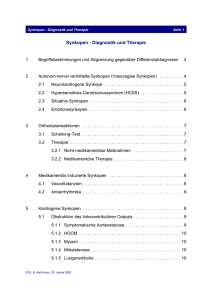

Bettina Schmitz Barbara Tettenborn (Hrsg.) Paroxysmale Störungen

Werbung