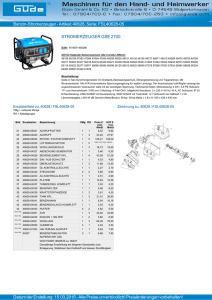

Glutamin Dipeptid Supplementation in der enteralen Ernährung

Werbung