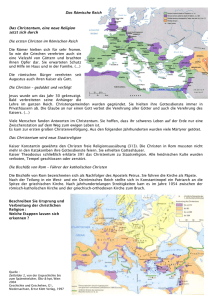

Aus Politik und Zeitgeschichte - Bundeszentrale für politische Bildung

Werbung