Programmtext - Camerata Bern

Werbung

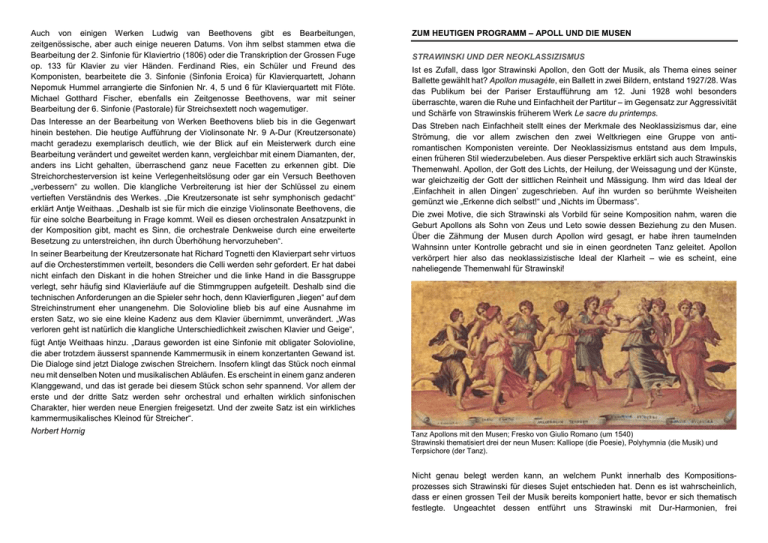

Auch von einigen Werken Ludwig van Beethovens gibt es Bearbeitungen, zeitgenössische, aber auch einige neueren Datums. Von ihm selbst stammen etwa die Bearbeitung der 2. Sinfonie für Klaviertrio (1806) oder die Transkription der Grossen Fuge op. 133 für Klavier zu vier Händen. Ferdinand Ries, ein Schüler und Freund des Komponisten, bearbeitete die 3. Sinfonie (Sinfonia Eroica) für Klavierquartett, Johann Nepomuk Hummel arrangierte die Sinfonien Nr. 4, 5 und 6 für Klavierquartett mit Flöte. Michael Gotthard Fischer, ebenfalls ein Zeitgenosse Beethovens, war mit seiner Bearbeitung der 6. Sinfonie (Pastorale) für Streichsextett noch wagemutiger. Das Interesse an der Bearbeitung von Werken Beethovens blieb bis in die Gegenwart hinein bestehen. Die heutige Aufführung der Violinsonate Nr. 9 A-Dur (Kreutzersonate) macht geradezu exemplarisch deutlich, wie der Blick auf ein Meisterwerk durch eine Bearbeitung verändert und geweitet werden kann, vergleichbar mit einem Diamanten, der, anders ins Licht gehalten, überraschend ganz neue Facetten zu erkennen gibt. Die Streichorchesterversion ist keine Verlegenheitslösung oder gar ein Versuch Beethoven „verbessern“ zu wollen. Die klangliche Verbreiterung ist hier der Schlüssel zu einem vertieften Verständnis des Werkes. „Die Kreutzersonate ist sehr symphonisch gedacht“ erklärt Antje Weithaas. „Deshalb ist sie für mich die einzige Violinsonate Beethovens, die für eine solche Bearbeitung in Frage kommt. Weil es diesen orchestralen Ansatzpunkt in der Komposition gibt, macht es Sinn, die orchestrale Denkweise durch eine erweiterte Besetzung zu unterstreichen, ihn durch Überhöhung hervorzuheben“. In seiner Bearbeitung der Kreutzersonate hat Richard Tognetti den Klavierpart sehr virtuos auf die Orchesterstimmen verteilt, besonders die Celli werden sehr gefordert. Er hat dabei nicht einfach den Diskant in die hohen Streicher und die linke Hand in die Bassgruppe verlegt, sehr häufig sind Klavierläufe auf die Stimmgruppen aufgeteilt. Deshalb sind die technischen Anforderungen an die Spieler sehr hoch, denn Klavierfiguren „liegen“ auf dem Streichinstrument eher unangenehm. Die Solovioline blieb bis auf eine Ausnahme im ersten Satz, wo sie eine kleine Kadenz aus dem Klavier übernimmt, unverändert. „Was verloren geht ist natürlich die klangliche Unterschiedlichkeit zwischen Klavier und Geige“, ZUM HEUTIGEN PROGRAMM – APOLL UND DIE MUSEN STRAWINSKI UND DER NEOKLASSIZISMUS Ist es Zufall, dass Igor Strawinski Apollon, den Gott der Musik, als Thema eines seiner Ballette gewählt hat? Apollon musagète, ein Ballett in zwei Bildern, entstand 1927/28. Was das Publikum bei der Pariser Erstaufführung am 12. Juni 1928 wohl besonders überraschte, waren die Ruhe und Einfachheit der Partitur – im Gegensatz zur Aggressivität und Schärfe von Strawinskis früherem Werk Le sacre du printemps. Das Streben nach Einfachheit stellt eines der Merkmale des Neoklassizismus dar, eine Strömung, die vor allem zwischen den zwei Weltkriegen eine Gruppe von antiromantischen Komponisten vereinte. Der Neoklassizismus entstand aus dem Impuls, einen früheren Stil wiederzubeleben. Aus dieser Perspektive erklärt sich auch Strawinskis Themenwahl. Apollon, der Gott des Lichts, der Heilung, der Weissagung und der Künste, war gleichzeitig der Gott der sittlichen Reinheit und Mässigung. Ihm wird das Ideal der ‚Einfachheit in allen Dingen’ zugeschrieben. Auf ihn wurden so berühmte Weisheiten gemünzt wie „Erkenne dich selbst!“ und „Nichts im Übermass“. Die zwei Motive, die sich Strawinski als Vorbild für seine Komposition nahm, waren die Geburt Apollons als Sohn von Zeus und Leto sowie dessen Beziehung zu den Musen. Über die Zähmung der Musen durch Apollon wird gesagt, er habe ihren taumelnden Wahnsinn unter Kontrolle gebracht und sie in einen geordneten Tanz geleitet. Apollon verkörpert hier also das neoklassizistische Ideal der Klarheit – wie es scheint, eine naheliegende Themenwahl für Strawinski! fügt Antje Weithaas hinzu. „Daraus geworden ist eine Sinfonie mit obligater Solovioline, die aber trotzdem äusserst spannende Kammermusik in einem konzertanten Gewand ist. Die Dialoge sind jetzt Dialoge zwischen Streichern. Insofern klingt das Stück noch einmal neu mit denselben Noten und musikalischen Abläufen. Es erscheint in einem ganz anderen Klanggewand, und das ist gerade bei diesem Stück schon sehr spannend. Vor allem der erste und der dritte Satz werden sehr orchestral und erhalten wirklich sinfonischen Charakter, hier werden neue Energien freigesetzt. Und der zweite Satz ist ein wirkliches kammermusikalisches Kleinod für Streicher“. Norbert Hornig Tanz Apollons mit den Musen; Fresko von Giulio Romano (um 1540) Strawinski thematisiert drei der neun Musen: Kalliope (die Poesie), Polyhymnia (die Musik) und Terpsichore (der Tanz). Nicht genau belegt werden kann, an welchem Punkt innerhalb des Kompositionsprozesses sich Strawinski für dieses Sujet entschieden hat. Denn es ist wahrscheinlich, dass er einen grossen Teil der Musik bereits komponiert hatte, bevor er sich thematisch festlegte. Ungeachtet dessen entführt uns Strawinski mit Dur-Harmonien, frei pulsierendem rhythmischem Fluss und einem oft mystischen Tonfall in die Welt der antiken griechischen Götter. Sarah Fankhauser BÉLA BARTÓK – LICHT IN DÜSTEREN ZEITEN An einem IGNM-Konzert in Basel, dass seinem Schaffen gewidmet war, lernte Béla Bartók 1929 seinen späteren Freund und Förderer Paul Sacher persönlich kennen, und im Frühsommer 1936 erteilte Sacher ihm während eines Ferienaufenthaltes in Braunwald den Auftrag zur Komposition eines Werks zum 10jährigen Bestehen des Basler Kammerorchesters. Bartók erfüllte den Auftrag mit dem „Konzert für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“, einem der bedeutendsten Orchesterwerke des 20. Jahrhunderts. Nach der erfolgreichen Uraufführung (1937) bestellte Sacher bei Bartók zwei weitere Kompositionen – als drittes ein Stück für Streichorchester. Zugleich stellte er ihm sein Chalet Ällen in Saanen zur Verfügung. Dort komponierte Bartók in der Zeit vom 2. bis zum 17. August 1939 das „Divertimento für Streichorchester“. An seinen Sohn Béla schrieb er damals: „Herr und Frau Sacher Paul Sacher und Béla Bartók sorgen aus der Ferne vollständig für mich. Sogar ein Klavier haben sie aus Bern hierher geschafft. […] Glücklicherweise ging es gut mit der Arbeit, ich wurde damit in 15 Tagen fertig (ein Werk für Streichorchester von ungefähr 25 Minuten Spieldauer). Gerade gestern habe ich es beendet.“ Die Uraufführung des „Divertimento für Streichorchester“ in Basel musste wegen des Kriegsausbruchs vom ursprünglich geplanten Datum Anfang Mai auf den 11. Juni 1940 verschoben werden. Ungeachtet der düsteren Zeit seiner Entstehung und Uraufführung wirkt das Werk leicht, in den Ecksätzen geradezu munter. Bartók stellte sich „eine Art Concerto grosso mit Concertino“ vor, wie er seinem Sohn mitteilte. Etwas von dieser barocken Gattung haben die beiden Aussensätze: den ständigen Wechsel zwischen dem Tutti (Ripieno) und solistischen Partien (Concertino). Im Allegro non troppo finden sich barocke Elemente wie Imitationen und kontrapunktische Satztechniken, dazu verwendet Bartok rhythmische und melodische Elemente der ungarischen Volksmusik. Die Harmonik ist geprägt von modalen Farben wie Dorisch und Lydisch und hat ebenfalls volksmusikalische Wurzeln. Insgesamt wirkt dieser Satz heiter und spielerisch, trotz gelegentlich abrupt einbrechender Dissonanzen. Der Mittelsatz Molto adagio breitet dagegen ein Klagelied von abgrundtiefer Trauer aus. Die Instrumente spielen con sordino, die dumpfe depressive Stimmung des Beginns wird unterbrochen durch grelle Einwürfe der Violinen, wie Angstschreie aus dem Dunkel. Das Finale Allegro assai kehrt wieder zu Licht und Leben zurück, es ist ein schwungvoller, ausgelassener Tanzsatz mit ungarischen und sogar – leicht ironisch eingesetzten – zigeunerischen Farben. Das Concerto-grosso-Modell mit barocken Satztechniken wie Imitationen und Fugato-Passagen geht darin eine Synthese ein mit folkloristischen Traditionen seiner Heimat. Der Musikwissenschafter und Bartók-Kenner Bence Szabolcsi bemerkt zu diesem unbeschwerten Finale: „Es ist, als hätte er gerade in diesen dunklen Jahren seinen Glauben, seinen Optimismus gefunden. Nie schrieb er so melodisch und ‚allgemeinverständlich’, nie wusste er die Ergebnisse seines ganzen Lebens in einer Synthese so herrlich zusammenzufassen wie gerade hier.“ Walter Kläy INS ORCHESTRALE GEWACHSEN Bearbeitungen und Transkriptionen haben Tradition, aber nicht immer den besten Ruf. Es stellt sich unweigerlich die Frage, welchen Sinn es macht, ein Meisterwerk neu zu instrumentieren, eine ganze Orchesterpartitur in einen Klavierauszug zu zwängen oder ein Streichquartett auf Orchesterformat zu bringen. Und wer ist überhaupt dazu befugt? Tradition und Aufführungspraxis geben mehr oder weniger plausible Antworten. So war es im 19.Jahrhundert gängige Praxis, grösser besetzte Werke für kleinere Ensembles oder Klavier zu bearbeiten. Damit konnten, lange vor dem Aufkommen der Schallplatte, auch grosse sinfonische Werke im Rahmen des häuslichen Musizierens studiert und verbreitet werden, was natürlich auch den kommerziellen Interessen der Verleger und Komponisten sehr entgegen kam. Es bleibt festzuhalten, dass eine Bearbeitung keineswegs ein Sakrileg sein muss, der historische Kontext relativiert hier manche spätere geringschätzige Bewertung. Komponisten gaben zu Lebzeiten oft sogar ihre Einwilligung zu einer Bearbeitung. Etwa Brahms, der seinem Freund Theodor Kirchner erlaubte, von den beiden Streichsextetten op. 18 und op. 36 Fassungen für Klaviertrio zu erstellen. Und wer möchte auf Maurice Ravels meisterhafte Orchestrierung von Mussorgskys Klavierzyklus Bilder einer Ausstellung verzichten? Hier übertrifft die Popularität der Orchesterbearbeitung Ludwig van Beethoven, Portrait von Joseph Willibrord Mähler (ca. 1804) heute sogar die des Originals.