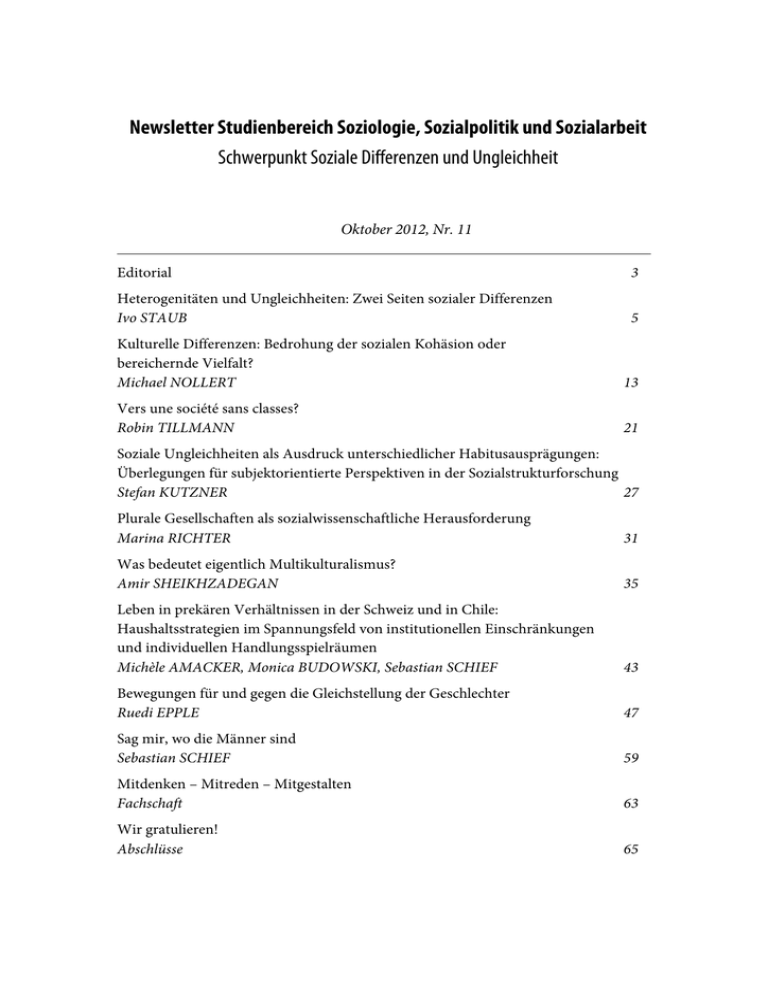

Newsletter Studienbereich Soziologie, Sozialpolitik und

Werbung