Einführung in die Philosophie nach Disziplinen

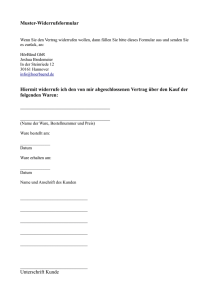

Werbung