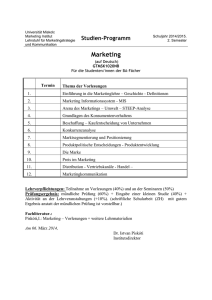

Dokument_1. - MOnAMi

Werbung