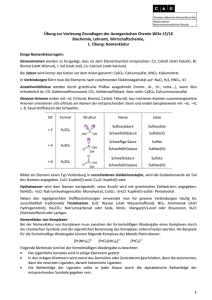

Allgemeine Chemie 1 HS 2010 - Willem H. Koppenol

Werbung