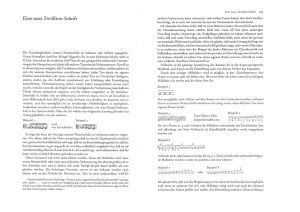

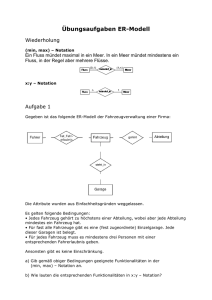

Notieren von Musik im Unterricht - didaktische und

Werbung