Zubin Mehta - Münchner Philharmoniker

Werbung

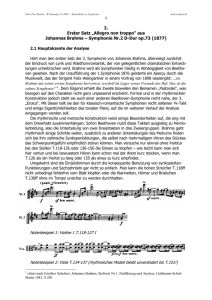

Zubin Mehta Rudolf Buchbinder Donnerstag, 28. Mai 2015, 20 Uhr Freitag, 29. Mai 2015, 20 Uhr Sonntag, 31. Mai 2015, 19 Uhr SOEBEN BEI JUWELIER FRIDRICH FRISCH EINGETROFFEN: TRAUMHAFTE JUWELEN DER MEERE AUS DEN ZUCHTPERLFARMEN ASIENS. Edle Zuchtperlen direkt importiert von unseren Partnern in Japan, China und der Südsee ...zu verführerischen Preisen! TRAURINGHAUS · SCHMUCK · JUWELEN · UHREN · MEISTERWERKSTÄTTEN J. B. FRIDRICH GMBH & CO. KG · SENDLINGER STRASSE 15 · 80331 MÜNCHEN TELEFON: 089 260 80 38 · WWW.FRIDRICH.DE Felix Mendelssohn Bartholdy Ouver türe zu Victor Hugos Schauspiel „Ruy Blas“ op. 95 Johannes Brahms Konzer t für Klavier und Orchester Nr. 1 d-Moll op. 15 1. Maestoso | 2. Adagio | 3. Rondo: Allegro non troppo P j o t r I l j i t s c h Ts c h a i k o w s k i j Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 „Symphonie pathétique“ 1. Adagio – Allegro non troppo | 2. Allegro con grazia 3. Allegro molto vivace | 4. Finale: Adagio lamentoso Zubin Mehta, Dirigent Rudolf Buchbinder, Klavier Donnerstag, 28. Mai 2015, 20 Uhr 7. Abonnementkonzer t a Freitag, 29. Mai 2015, 20 Uhr 7. Abonnementkonzer t c Sonntag, 31. Mai 2015, 19 Uhr 4. Abonnementkonzer t h5 Spielzeit 2014/2015 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant 2 Felix Mendelssohn Bartholdy: „Ruy Blas“ Genialer Auftakt zu einem „infamen“ Stück Nicole Restle Felix Mendelssohn Bartholdy Entstehung (1809–1847) Mendelssohns Ouvertüre entstand vom 5. bis 7. März 1839 innerhalb der kurzen Zeitspanne von nur drei Tagen, und zwar für eine Aufführung von Victor Hugos Versdrama „Ruy Blas“ am Leipziger Theater (Übersetzung: Carl Dräxler), deren Reinerlös dem Leipziger „TheaterPensionsfonds“ zugute kommen sollte. Victor Hugo (1802-1885) hatte sein um 1695 in Madrid spielendes politisches Intrigenstück zur Einweihung des Pariser „Théâtre de la Renaissance“ geschrieben, an dem es am 8. November 1838 mit großem Erfolg uraufgeführt worden war. Für die Leipziger Aufführung komponierte Mendelssohn außer der Ouvertüre noch eine Romanze für zweistimmigen Frauenchor und Orchester (op. 77 Nr. 3). Ouvertüre zu Victor Hugos Schauspiel „Ruy Blas“ op. 95 Uraufführung Lebensdaten des Komponisten Geboren am 3. Februar 1809 in Hamburg; gestorben am 4. November 1847 in Leipzig. Am 11. März 1839 in Leipzig im Rahmen einer Aufführung von Victor Hugos Drama „Ruy Blas“ im Leipziger Stadttheater zugunsten des Leipziger „Theater-Pensionsfonds“ (Dirigent: Felix Mendelssohn Bartholdy). Im Konzertsaal erklang die Ouvertüre erstmals am 21. März 1839 während eines Abonnementskonzerts des Leipziger Gewandhausorchesters (Dirigent: Felix Mendels­ sohn Bartholdy); auf dem Programmzettel wurde sie bei dieser Gelegenheit allerdings nur noch als „Ouvertüre c-Moll“ angekündigt. 3 Theodor Hildebrandt: Felix Mendelssohn Bartholdy (um 1835) 4 Felix Mendelssohn Bartholdy: „Ruy Blas“ Gesellschaftsintrige mit politischem Hintergrund Kein Zweifel, Victor Hugos Drama „Ruy Blas“ zählte nicht zu jenen Bühnenwerken, die Mendelssohn goutierte. Im Gegenteil. Seine Briefe bezeugen eindeutig, was er von dem Stück hielt, nämlich nichts. „Infam“, „ganz abscheulich“ und „unter jeder Würde“ nannte er es in einem Schreiben an seine Mutter. Der Komponist konnte dem Intrigenstück, das in Spanien gegen Ende des 17. Jahrhunderts spielt und eine gehörige Portion Gesellschaftskritik enthält, keinerlei positiven Aspekt abgewinnen. Im Mittelpunkt der verwickelten, dabei höchst spannenden Handlung steht Ruy Blas, ein intelligenter und feinsinniger Mensch, der sich bei einem spanischen Adeligen verdingt. Dieser wurde wegen moralischen Fehlverhaltens von der spanischen Königin vom Hofe verbannt und will sich nun an ihr rächen. Wohl wissend, dass Ruy Blas heimlich in die Monarchin verliebt ist, führt er ihn als angeblichen Verwandten in die Hofgesellschaft ein, lässt ihn das Vertrauen der Königin gewinnen und ihn bis zum Minister aufsteigen, um dann – auf dem Höhepunkt des Dramas – seinen nun tatsächlich „infamen“ Racheplan zu verwirklichen: Während eines von ihm arrangierten nächtlichen Rendezvous soll die wahre Identität seines Dieners preisgegeben und die Königin bloßgestellt werden. Als Ruy Blas erkennt, welch gemeine Intrige sein Herr hier eingefädelt hat, tötet er ihn. So kann er zwar den Ruf der angebeteten Königin retten, doch diese – die komplizierten Zusammenhän- ge noch nicht realisierend – wendet sich von ihm ab. Als sie ihm schließlich verzeihen will, ist es zu spät: Ruy Blas hat sich vergiftet und stirbt in ihren Armen. Bei der Komponistenehre gepackt Victor Hugos Drama, das in Paris große Erfolge erzielte und sich auch in Deutschland einiger Beliebtheit erfreute, war durchaus ein Sujet, das Komponisten inspirieren konnte. Davon zeugen eine Reihe von Bühnenmusiken, Opern und parodistischen Operetten, die im 19. Jahrhundert entstanden, heute jedoch in Vergessen­ heit geraten sind. Der Beweggrund für Felix Mendelssohn Bartholdy, sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen, war jedoch ein vollkommen anderer: Der Leipziger Theater-Pensionsfonds wollte das Stück aufführen und bat Mendelssohn, dazu eine Ouvertüre und eine Romanze beizusteuern – „weil man sich eine bessere Einnahme versprach, wenn mein Name auf dem Titel stände“, heißt es in einem Brief. Mendelssohn – an der Sache wenig interessiert – meinte, er könne aus Zeitgründen nur die Romanze, nicht aber die Ouvertüre liefern. Die Organisatoren bedauerten dies zutiefst, sahen aber ein, dass solch ein Werk eben Zeit brauche. „Das wurmte mich“, gestand Mendelssohn. Er fühlte sich bei seiner Komponistenehre gepackt und lieferte in nur drei Tagen das gewünschte Stück. Seiner Mutter gegenüber erwähnte er, die Arbeit an der Ouvertüre hätte ihm schlussendlich „unsäglichen Spaß“ gemacht. Felix Mendelssohn Bartholdy: „Ruy Blas“ Der Beginn der „Ruy Blas“-Ouvertüre in der Handschrift des Komponisten (1839) 5 6 Felix Mendelssohn Bartholdy: „Ruy Blas“ Ohne inhaltlichen Bezug ? Die Ouvertüre zu „Ruy Blas“ steht ein wenig im Schatten von vier anderen Orchesterwerken, die Mendelssohn zwischen 1826 und 1835 komponierte: „Ein Sommernachtstraum“, „Meeresstille und glückliche Fahrt“, „Die Hebriden“ und „Das Märchen von der schönen Melusine“. Obgleich als „Ouvertüren“ bezeichnet, erfüllten sie nicht mehr die klassische Funktion, ein Bühnenwerk zu eröffnen, vielmehr waren sie vollkommen eigenständige, nur für die Aufführung im Konzertsaal bestimmte Musikstücke. Mendelssohn hatte mit ihnen das neue musikalische Genre der „Konzertouvertüre“ begründet, das einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur „Symphonischen Dichtung“ bildete. Bei „Ruy Blas“ hingegen handelte es sich wieder um eine „zweckgebundene“ Ouvertüre. Gleichwohl wird in der Forschungsliteratur immer wieder darauf hingewiesen, dass sich keine inhaltlichen Bezüge zwischen Hugos Drama und Mendelssohns Musik erkennen ließen. Das Stück, das wie die vier anderen Ouvertüren der Form des Sonatenhauptsatzes entspricht, beginnt mit einer Eröffnungssektion, in der sich langsame, feierliche Bläserakkorde mit einem lebhaften, spannungsgeladen Motiv der Streicher abwechseln. Sowohl von den Akkorden, die im weiteren Verlauf als formale Gliederungspunkte immer wieder aufgegriffen werden, als auch vom Streichermotiv leitet Mendelsohn die folgenden Themen und Figuren ab. Drei musikalische Gedanken sind vorherrschend: das sich windende und mit vielen Halbtönen ausgestattete Hauptthema, eine sanfte, elegische Kantilene der Klarinetten und Fagotte sowie eine triumphierende, aus Dreiklangsbrechungen bestehende Fanfare, die am Ende die Oberhand gewinnt. Diese Tatsache wie auch der harmonische Verlauf der Ouvertüre vom düsteren c-Moll zum strahlenden C-Dur muss nicht zwingend, aber könnte durchaus auch inhaltlich gedeutet werden: nämlich als moralischer Sieg des Titelhelden über die gemeine Intrige. Johannes Brahms: 1. Klavierkonzert d-Moll 7 Metamorphosen einer „verunglückten Symphonie“ Wolfgang Stähr Johannes Brahms Lebensdaten des Komponisten (1833 –1897) Geboren am 7. Mai 1833 in Hamburg; gestorben am 3. April 1897 in Wien. Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 d-Moll op. 15 1. Maestoso 2. Adagio 3. Rondo: Allegro non troppo Entstehung 1854 hatte Brahms versucht, den 1. Satz einer d-Moll-Sonate für zwei Klaviere in den Kopfsatz einer Symphonie umzuarbeiten und war mit dieser Unternehmung gescheitert. Gleichwohl entstand auf diesem (Um-)Weg Brahms’ erstes Orchesterwerk: Im Traum hatte er 1855 die Idee, die „verunglückte Symphonie“ zu einem Klavierkonzert umzuarbeiten, und tatsächlich entstand bis zum Herbst 1856 der 1. Satz eines „Concerts für das Pianoforte mit Begleitung des Orchesters“, der allerdings bis 1859 mehrmals überarbeitet wurde. Das Adagio komponierte Brahms im Winter 1856/57; der Erstfassung des RondoFinales, die er Mitte Dezember 1856 an Joseph Joachim schickte, ließ er Ende April 1857 eine zweite, verbesserte Version folgen. Uraufführung Am 22. Januar 1859 in Hannover im Saal des Königlichen Hoftheaters (Königliche Hofkapelle Hannover unter Leitung von Joseph Joachim; Solist: Johannes Brahms). 8 Johannes Brahms: 1. Klavierkonzert d-Moll Komponieren nach Beethoven „Wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen ?“ Dieser berühmte Stoßseufzer des jungen Schubert zieht sich wie ein Leitmotiv durch die Kompositionsgeschichte des 19. Jahrhunderts. Namentlich die Symphonie, das Streichquartett und die Klaviersonate schienen mit Beethovens Schaffen einen historischen Endpunkt erreicht zu haben, jenseits dessen an eine schöpferisch originelle und eigenständige Fortsetzung kaum noch zu denken war. Wie kein zweiter setzte sich Robert Schumann – als Komponist wie als Chefredakteur seiner „Neuen Zeitschrift für Musik“ – mit Beethoven auseinander, den er geradezu als Maß aller Dinge für das zeitgenössische Komponieren begriff. „Und hätte denn Beethoven so umsonst gelebt ?“ fragte er mit unverhohlenem Vorwurf gegen seine Kollegen, die er oft als konventionell und risikoscheu kritisierte: „Wer lesen kann“, so forderte Schumann, „der hält sich nicht mehr bei dem Buchstabieren auf; wer Shakespeare versteht, ist über den Robinson hinüber; kurz, der Sonatenstil von 1790 ist nicht der von 1840: die Ansprüche an Form und Inhalt sind überall gestiegen.“ Instrumente werden zu Menschenstimmen Auf dem Gebiet der Symphonik sah es aus Schumanns Sicht keineswegs besser aus: „Die neueren Symphonien verflachen sich zum größten Teil in den Ouvertürenstil hinein, die ersten Sätze namentlich; die langsamen sind nur da, weil sie nicht fehlen dürfen; die Scherzos haben nur den Namen davon; die letzten Sätze wissen nicht mehr, was die vorigen enthalten.“ An Beethoven, das unerreichte Vorbild, erinnerten diese Werke aus jüngster Zeit allenfalls in „Anklängen“, nicht aber in der „Beherrschung der großartigen Form, wo Schlag auf Schlag die Ideen wechselnd erscheinen und doch durch ein inneres geistiges Band verkettet“. Natürlich verhielt sich Schumann nicht nur streng gegen andere, sondern auch misstrauisch gegen sein eigenes „symphonisches Talent“. Dass es – nach mehreren vergeblichen Anläufen in den 1820er Jahren und dem ernüchternden Misserfolg seiner frühen g-Moll-Symphonie – 1841 dennoch zu dem überaus ertragreichen „symphonischen Jahr“ kam, dafür lässt sich neben anderen Gründen vor allem ein günstiger Umstand anführen: Schumann hatte am Neujahrstag 1839 in Wien bei dem Schubert-Bruder Ferdinand die „große“ C-Dur-Symphonie D 944 entdeckt, die auf seine Initiative hin bereits am 21. März in Leipzig von Mendelssohn dirigiert wurde. Diese Komposition erbrachte den beflügelnden Beweis, dass es auch nach und trotz Beethoven eine Symphonik eigenen Rechts geben konnte. „Clara, heute war ich selig. In der Probe wurde eine Symphonie von Franz Schubert gespielt“, schrieb Schumann am 11. Dezember 1839, als Mendelssohn das Werk zum zweiten Mal einstudierte, an seine Braut. „Wärst Du da gewesen ! Die ist Dir nicht zu beschreiben; das sind Menschenstimmen, alle Instrumente, und geistreich über die Maßen, und diese Instrumentation trotz Beethoven – auch diese Länge, diese himmlische Länge, wie ein Roman in vier Bänden, länger als die 9te Symphonie. Ich war ganz glücklich, und wünschte nichts, als Du 9 Jean-Joseph-Bonaventure Laurens: Johannes Brahms (um 1855) 10 Johannes Brahms: 1. Klavierkonzert d-Moll wärest meine Frau, und ich könnte auch solche Symphonien schreiben.“ Von der Klaviersonate zur Symphonie... Als am 4. November 1876, fast ein halbes Jahrhundert nach Beethovens Tod, in Karlsruhe die 1. Symphonie von Johannes Brahms uraufgeführt wurde, war dies nicht nur ein denkwürdiges Ereignis für die Musikgeschichte, sondern zunächst einmal für den Komponisten selbst, der mehr als zwanzig Jahre um die Eroberung und Aneignung dieser durch Beethoven auf eine wahrlich einschüchternde Höhe gelangten Gattung gerungen hatte. „Ich werde nie eine Symphonie komponieren !“, hatte sich Brahms noch mutund hoffnungslos gegenüber dem Dirigenten Hermann Levi geäußert: „Du hast keinen Begriff davon, wie es unsereinem zu Mute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört.“ Die Ursprünge der c-Moll-Symphonie op. 68 reichen zurück bis in das Jahr 1862; doch schon 1854 hatte Brahms versucht, den 1. Satz einer d-Moll-Sonate für zwei Klaviere in den Kopfsatz einer Symphonie umzuarbeiten. Am 3. März 1854, einen Tag, bevor Robert Schumann in die Privatheilanstalt des Dr. Richarz eingeliefert wurde, kam der 20-jährige Brahms in das Haus der Schumanns nach Düsseldorf. Er komponierte hier die drei ersten Sätze einer d-MollSonate für zwei Klaviere – „unter dem Eindruck der Katastrophe Schumanns“, wie Max Kalbeck, Brahms’ Freund und Biograph, berichtet. Der Komponist Albert Dietrich, der das Stück gemeinsam mit Clara Schumann spielte, erkannte später im Trauermarsch des „Deutschen Requiems“ („Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“) das „langsame Scherzo“ jener verschollenen Sonate wieder. ...und von der Symphonie zum Klavierkonzert Im Sommer 1854 versuchte Brahms, den Kopfsatz der d-Moll-Sonate für Orchester zu bearbeiten und damit den Anfang einer Symphonie zu wagen, doch scheiterte er an Problemen der Form und vor allem der Instrumentation. 1855 erzählte er Clara Schumann: „Denken Sie, was ich die Nacht träumte. Ich hätte meine verunglückte Symphonie zu einem Klavierkonzert benutzt und spielte dieses. Vom ersten Satz und Scherzo und einem Finale, furchtbar schwer und groß. Ich war ganz begeistert.“ Nach den Durchgangsstadien der Sonate und der Symphonie entstand so bis zum Herbst 1856 tatsächlich der 1. Satz des d-Moll-Klavierkonzerts, der allerdings in Gedankenaustausch und Korrespondenz mit Clara Schumann und Joseph Joachim bis ins Jahr 1859 hinein schier endlos überarbeitet und revidiert wurde. Die abermalige, von schwersten künstlerischen Skrupeln belastete Umgestaltung des Einleitungssatzes, diesmal für Klavier und Orchester, brachte den jungen Komponisten an den Rand der Verzweiflung: Ende 1857 hielt er ihn für „durch und durch verpfuscht“ und „vom Stempel des Dilettantismus“ gezeichnet. Im Falle des langsamen Mittelsatzes und des RondoFinales seines Opus 15 entschied er sich wohlweislich für den Weg der Neukomposition. Am 30. Dezember 1856 ließ er Clara Schumann wissen: „Ich schreibe dieser Tage den ersten Johannes Brahms: 1. Klavierkonzert d-Moll 11 Friedrich Schauer (nach einem Relief von Ernst Rietschel): Robert und Clara Schumann (um 1850) Satz des Konzerts ins Reine, erwarte den letzten Satz begierig von J“, d. h. von Joseph Joachim, dem das Manuskript zur Prüfung vorlag. „Auch male ich an einem sanften Portrait von Dir, das denn Adagio werden soll.“ Katastrophischer Beginn Das hochambitionierte symphonische Vorhaben des Jahres 1854 prägt den großformatigen Kopf- satz des d-Moll-Konzerts auch in seiner endgültigen Fassung. Und dessen „Maestoso“-Beginn lässt überdeutlich erkennen, dass Brahms die Urversion dieses Satzes in der besagten d-MollSonate unter dem überwältigenden Eindruck der 9. Symphonie Ludwig van Beethovens konzipiert hatte. Robert Schumann gab ihm damals den Rat, „die Anfänge der Beethoven’schen Symphonien“ zu beachten und „etwas Ähnliches zu machen“. Der Anfang von Beethovens 12 Johannes Brahms: 1. Klavierkonzert d-Moll d-Moll-Symphonie – ein leerer Quintklang, niederzuckende Quart- und Quintmotive, aus denen nach und nach das Hauptthema mit seinen typischen Merkmalen des heroischen und pathetischen Stils entsteht – sollte sich in der Tat als schulbildendes Modell für kommende Komponistengenerationen bewähren, man denke an Bruckner ! Doch Brahms hielt sich nicht an diese Einleitungstakte, er orientierte sich vielmehr an deren Wiederkehr, den Eintritt der Reprise, der bei Beethoven den dramatischen und emotionalen Höhepunkt des 1. Satzes markiert. Dieser atemberaubende Moment, ein gewaltiger Ausbruch, der mit Begriffen wie „Katastrophe“, „Vernichtung“ oder „Zerschmetterung“ charakterisiert worden ist, setzt sich, nüchtern betrachtet, aus einem Orchestertutti im Fortissimo, einem orgelpunktartigen „Donnergrollen“ in den Pauken und kurzen, abgerissenen Motiven zusammen, die schließlich imitatorisch verarbeitet werden. Jede dieser Komponenten von Beethovens „Neunter“ findet sich in Brahms’ frühem d-Moll-Konzert wieder. Vom Verlust der Unschuld Lang und beschwerlich blieb der Weg des jungen Beethoven-Adepten zu seiner ersten offiziellen und dann auch so und nicht anders bezeichneten „Symphonie“. Die ganze Problematik seines Komponierens „nach Beethoven“ wird einem schlagartig bewusst, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass Mozart ein Werk wie die „Linzer Symphonie“ KV 425 binnen weniger Tage schrieb, während 14 Jahre ins Land gehen mussten, ehe Brahms seine „Erste“ zu einem Ende brachte. Über den musikhistorischen Rang der genannten Kompositionen sagt die Entstehungsfrist natürlich nicht das Geringste aus, denn Mozarts „über hals und kopf“ entstandene C-Dur-Symphonie braucht keinen Vergleich mit späteren Gattungsbeiträgen zu scheuen. Trotzdem lässt sich nicht verkennen, dass mit Beethoven, der ja selbst die relativ geringe Zahl von „nur“ neun Symphonien, fünf Klavierkonzerten und einem Violinkonzert hinterlassen hat, ein Bruch in der „zählbaren“ Produktivität der Komponisten einsetzt, eine Art Verlust der Unschuld, der Unbefangenheit. Mit jeder seiner Symphonien hatte Beethoven das Problem der Form und der Gattung einer ungewöhnlichen und einzigartigen, von ihm kein zweites Mal gewählten Lösung zugeführt – und schließlich sogar die Grenzen der Instrumentalmusik gesprengt. Wer nach ihm Symphonien oder Sonaten komponierte, musste sich höchsten Maßstäben stellen und überdies einem schier erdrückenden Anspruch an Originalität gerecht werden. Darin besteht der epochale Unterschied zur Situation Mozarts, der nicht mit jeder Symphonie, die er bedarfsgerecht für eine kurzfristig anberaumte Akademie fertigstellte, gewissermaßen das Rad neu erfinden musste. Und noch etwas sei nicht vergessen: Im 19. Jahrhundert erhöhte sich mit der zunehmend musealen Ausrichtung des Musiklebens an den Meisterwerken der Vergangenheit auch der Traditionsdruck, der auf den zeitgenössischen Komponisten lastete. Brahms hielt ihm stand, obwohl und weil er ihn erkannte und bejahte. Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll 13 Psychogramm als symphonische Idee Regina Back Pjotr Iljitsch Tschaikowskij Entstehung (1840–1893) Am 4. Februar 1893 begann der Komponist während einer Reise nach Odessa (Ukraine) eine Symphonie in h-Moll zu skizzieren, der er zunächst den Titel „Programm-Symphonie“ geben wollte, ohne Details des „Programms“ je zu verraten; am 24. März hatte Tschaikowskij die Particellskizze in seinem Haus in Klin bei Moskau beendet, am 12. August 1893 war die Instrumentation fertig­ gestellt; der Drucktitel „Symphonie pathétique“ geht auf einen Einfall von Modest Tschaikowskij, den Bruder des Komponisten zurück, dessen ersten Vorschlag „Symphonie tragique“ Tschaikowskij abgelehnt hatte. Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 „Symphonie pathétique“ 1. Adagio – Allegro non troppo 2. Allegro con grazia 3. Allegro molto vivace 4. Finale: Adagio lamentoso Widmung „A Monsieur Wladimir Davidoff“ (auf dem Manu­ skript); Wladimir Lwowitsch Davidow (1871–1906), genannt „Bobyk“, war der Neffe des Komponisten und in seinen letzten Lebensjahren neben Tschaikowskijs Bruder Modest sein engster Vertrauter. Uraufführung Lebensdaten des Komponisten Geboren am 25. April (7. Mai) 1840 in Wotkinsk (Wjatka / Ural); gestorben am 25. Oktober (6. November) 1893 in St. Petersburg. Nach einer Voraufführung durch die Orchesterklasse des Moskauer Konservatoriums unter Leitung seines Direktors Wassilij Iljitsch Safonow erfolgte die erste öffentliche Aufführung am 16. (28.) Oktober 1893 in St. Petersburg (Orchester der „Russischen Musikgesellschaft“ unter Leitung von Pjotr Iljitsch Tschaikowskij). 14 Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll „Wie eine Botschaft aus dem Reich der Toten“ Im Mai 1893, wenige Monate vor der Uraufführung seiner 6. Symphonie, reiste Pjotr Iljitsch Tschaikowskij anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Universität Cambridge nach England. Der Dirigent Walter Damrosch berichtete in seinen Memoiren, die 1923 erschienen, von den Feierlichkeiten: „Am Abend wurde im Speisesaal des College ein großes Bankett gegeben, und durch einen glücklichen Zufall wurde ich neben Tschaikowskij platziert. Er erzählte mir bei Tisch, dass er soeben eine neue Symphonie vollendet habe, die sich ihrer Form nach von allen, die er je geschrieben habe, unterscheide. Ich fragte ihn, worin denn dieser Unterschied bestehe, und er antwortete: ,Der letzte Satz ist ein Adagio, und das gesamte Werk hat ein Programm.‘ ,Erzählen Sie mir doch das Programm‘, drang ich in ihn. ,Nein‘, sagte er, ,das werde ich niemals erzählen. Aber ich werde Ihnen die erste Partitur und die Orchesterstimmen schicken, sobald Jürgenson, mein Verleger, sie fertig­ gestellt hat.‘ Wir trennten uns in der Erwartung, uns schon im kommenden Winter in Amerika wiederzusehen. Doch, ach, im Oktober traf das Kabel ein, das seinen Tod durch Cholera verkündete, und nur wenige Tage darauf kam ein Paket aus Moskau an, das die Partitur und die Orchesterstimmen seiner Symphonie Nr. 6, der ,Pathétique‘, enthielt. Es war wie eine Botschaft aus dem Reich der Toten.“ Die Rezeptionsgeschichte von Tschaikowskijs 6. Symphonie ist denn auch von Anfang an mit dem Tod des Komponisten verknüpft gewesen, da nur wenige Tage zwischen der Uraufführung des Werks und dem überraschenden Ableben Tschaikowskijs lagen. Doch nicht nur die äußeren Umstände legen eine solche Interpretation nahe, auch die innere Dimension und der musikalische Charakter der Symphonie bringen eine gewisse Todesnähe und Todessehnsucht zum Ausdruck, die für sich selbst sprechen. „Meine beste Komposition“ Dass Tschaikowskij schon seit vielen Jahren immer wieder unter großen Selbstzweifeln und Depressionen gelitten hatte und ihn der Gedanke an das Ende seiner Tage zeitweise nicht mehr schrecken konnte, geht aus zahlreichen Briefen an Freunde hervor. So schrieb er am 30. Januar 1890 an den mit ihm befreundeten und hoch­ bedeutenden Komponisten Aleksandr Glasunow: „Ich befinde mich in einem sehr rätselhaften Stadium auf dem Wege zum Grabe. Es geht etwas Merkwürdiges, Unbegreifliches in mir vor. Etwas wie Lebensüberdruss hat mich ergriffen; ich fühle zeitweise wahnsinnigen Kummer, aber nicht jenen Kummer, in welchem ein neuer Aufschwung der Liebe zum Leben keimt, sondern etwas Hoffnungsloses, Finales und – wie immer in einem Finale – auch etwas Banales; zugleich aber eine furchtbare Lust zum Schreiben. Einerseits merke ich, dass mein Lied ausgesungen ist, andererseits drängt es mich unüberwindlich, dasselbe Leben fortzusetzen oder ein neues Lied zu beginnen.“ Aus einer ähnlich widersprüchlichen Motivation heraus entstand drei Jahre später die 6. Symphonie, wie Tschaikowskij in einem Brief vom 11. (23.) Februar 1893 seinem Neffen Wladimir Dawidow berichtete, der später auch zum Wid- 15 Eine der letzten Photographien des Komponisten, aufgenommen im Frühjahr 1893 in Charkow (Ukraine) 16 Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll mungsträger des Werkes wurde: „Während der Reise kam mir die Idee zu einer neuen Symphonie, diesmal einer programmatischen, allerdings mit einem solchen Programm, dass es für alle ein Rätsel bleiben wird – mögen sie raten. Die Symphonie wird schlicht ,Programm-Symphonie‘ (Nr. 6) heißen. Das Programm ist durch und durch subjektiv, und nicht selten habe ich während meiner Wanderungen, als ich sie in Gedanken komponierte, bitterlich geweint. Jetzt nach der Rückkehr habe ich mit den Skizzen begonnen. Die Arbeit geht so feurig, so schnell voran, dass der erste Satz in weniger als vier Tagen ganz fertig war und die übrigen Sätze in meinem Kopf schon klar ausgeprägt sind. Die Hälfte des dritten Satzes ist auch schon fertig. Der Form nach wird diese Symphonie viel Neues bieten, unter anderem wird das Finale kein lärmendes Allegro, sondern im Gegenteil ein sehr lang gedehntes Adagio sein. Du kannst Dir nicht vorstellen, welche Dankbarkeit ich empfinde, seit ich mich überzeugt habe, dass meine Zeit noch nicht abgelaufen ist und ich noch arbeiten kann.“ Der Elan des Beginns ließ indessen bald nach, und am 20. Juli (1. August) 1893 heißt es an Tschaikowskijs Bruder Modest: „Je weiter ich mit der Instrumentierung komme, desto mehr Schwierigkeiten habe ich mit ihr. Vor zwanzig Jahren habe ich das mit höchster Geschwindigkeit hinter mich gebracht, ohne irgendetwas dabei zu denken, und es kam gut heraus. Nun bin ich ängstlich geworden, mir meiner Sache nicht mehr sicher. Heute saß ich den ganzen Tag über (nur) zwei Seiten; nichts kommt tatsächlich so heraus, wie ich es gern hätte. Doch natürlich macht die Arbeit Fortschritte.“ Nur wenige Wochen später hatte Tschaikowskij das Werk voll- endet, und mit dem Kompositionsabschluss war in ihm auch die künstlerische Überzeugung gereift, etwas besonders Gutes geschaffen zu haben; folglich schrieb er im August 1893 an seinen Bruder Anatol: „Ich bin sehr stolz auf diese Symphonie und glaube, es ist meine beste Komposition.“ Ein Requiem ? Von besonderem Interesse ist freilich der Briefwechsel, den Tschaikowskij während der Komposition an seiner 6. (und letzten) Symphonie mit dem Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch führte, weil er ein besonderes Licht auf den Charakter des Werks wirft. Der Großfürst hatte bei Tschaikowskij angefragt, ob er nicht die Bühnenmusik zu Alexej Apuchtins Schauspiel „Requiem“ schreiben wolle. Tschaikowskij lehnte den Auftrag in einem Brief vom 21. September 1893 mit der Begründung ab: „Mich verwirrt ein wenig der Umstand, dass meine letzte Symphonie, die soeben fertig geworden ist, besonders das Finale, von einer Stimmung durchdrungen ist, die derjenigen eines Requiems sehr nahe kommt.“ Bis heute ist immer wieder die Frage nach Tschaikowskijs plötzlichem Tod nur einen Monat später und in direkter Folge der Uraufführung seiner Symphonie laut geworden. Modest Tschaikowskij hatte bereits wenige Tage nach dem Ableben seines Bruders die Nachricht verbreitet, dieser sei an Cholera verstorben. Doch erst in den letzten Jahren haben sich die Hinweise vermehrt, dass es sich dabei um ein Ablenkungsmanöver gehandelt habe, das die wahren Gründe verschleiern und vor allem den Ruf der Familie schützen sollte: 1981 konnte die russische Musikwissenschaft- 17 Nikolaj Kusnezow: Pjotr Iljitsch Tschaikowskij im Jahr seines Todes (1893) 18 Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll lerin Alexandra Orlowa dokumentieren, dass ein „Femegericht“ Tschaikowskij aufgrund seiner homosexuellen Neigungen zum Selbstmord verurteilt hatte. Daraufhin habe Tschaikowskij seinem Leben mit Gift ein Ende gesetzt. Das Bekanntwerden der (damals ehrenrührigen) Vorwürfe hätte ohne Zweifel den Ruf und das künstlerische Ansehen des Komponisten ruiniert. Glanzvolle Karriere Seit der Premiere des b-Moll-Klavierkonzerts im Oktober 1875 war Tschaikowskij im In- und Ausland rasch bekannt geworden. Nicht zuletzt seine Orientierung an westeuropäischen Vorbildern, die im Hinblick auf das kompositorische Handwerk für ihn wegweisend geworden waren, hatte wesentlich dazu beigetragen. Damit grenzte sich der Komponist deutlich von seinen Kollegen ab, denn im Gegensatz zu den Mitgliedern des sogenannten „Mächtigen Häufleins“ – Milij Balakirew, Cesar Cui, Modest Mussorgskij, Alexander Borodin und Nikolaj Rimskij-Korsakow –, die eine akademische Musiklehre ablehnten und sich stärker an russischen Vorbildern orientierten, vertrat Tschaikowskij die Ansicht, dass eine fundierte akademische Ausbildung und die Kenntnis der Musikgeschichte grundlegende Voraussetzungen für einen guten Komponisten bilden. Seine musikalische Ausbildung verfolgte Tschaikowskij infolgedessen mit großer Konsequenz: Ursprünglich hatte er auf Wunsch seines Vaters Jura studiert und 1859 eine Stelle als Verwaltungssekretär im Justizministerium von St. Petersburg angetreten. Als Anton Rubinstein 1862 in derselben Stadt das erste russische Konservatorium gründete, entschied sich Tschaikows- kij endgültig für die musikalische Laufbahn und schrieb sich in die Kompositionsklasse ein. Auf Empfehlung Rubinsteins wurde Tschaikowskij, der sein Studium gerade beendet hatte, 1866 sogleich als Professor für Harmonielehre nach Moskau berufen, wo Rubinsteins Bruder Nikolaj ebenfalls ein Konservatorium ins Leben gerufen hatte. Seine ersten unter Opuszahlen verzeichneten Werke – nahezu ausschließlich kleinere Stücke für Klavier – entstanden in dieser Zeit. Opern wie „Eugen Onegin“ oder „Pique Dame“, die Ouvertüre „Romeo und Julia“, das Ballett „Der Nussknacker“, das Streichsextett „Souvenirs de Florence“ und die Reihe der sechs Symphonien begründeten schon zu Lebzeiten des Komponisten Tschaikowskijs internationalen Ruhm, und zahlreiche Reisen führten ihn in der Folge in die USA, nach Frankreich, Italien und Deutschland. „Bravo, pathétique !“ Nach der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Universität Cambridge war Tschaikowskij im Juni 1893 wieder nach Russland zurückgekehrt, um die Vorbereitungen zur Uraufführung seiner 6. Symphonie am 16. (28.) Oktober in St. Petersburg zu treffen. Zwei Tage nach der Premiere des Werks, das eher verhalten aufgenommen wurde, schrieb er an seinen Verleger Jürgenson, die Symphonie sei „nicht abgelehnt worden, aber sie hat etwas Bestürzung hervorgerufen. Ich bin auf dieses Stück so stolz, wie ich noch nie auf irgendeine andere Komposition stolz gewesen bin.“ Der große Erfolg der Symphonie setzte freilich erst mit der zweiten Aufführung am 6. (18.) No- 19 Programmzettel der Uraufführung vom Oktober 1893 20 Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll vember 1893 ein, wenige Tage nach der Beisetzung Tschaikowskijs. „Das Publikum verstand das Werk nicht gleich“ – so der Komponist Nikolaj Rimskij-Korsakow – , „weil es ihm nicht genügend Aufmerksamkeit schenkte, wie das einige Jahre vorher auch mit der 5. Symphonie Tschaikowskijs der Fall gewesen war. Mir scheint, dass erst der plötzliche Tod des Komponisten und das Gerede, welches im Anschluss daran entstand, unter anderem die Berichte angeblicher schlimmer Vorahnungen, zu denen die Menschheit so leicht neigt und die man mit der düsteren Stimmung des letzten Satzes der Symphonie in Verbindung brachte, die Aufmerksamkeit und die Sympathien des Publikums auf das schöne Werk lenkten.“ Für den Beinamen „Pathétique“ indes hatte nicht der Komponist selbst, sondern sein Bruder Modest verantwortlich gezeichnet, der dem wenig überzeugten Komponisten zunächst den Titel „Symphonie tragique“ vorgeschlagen hatte. „Ich verließ das Zimmer und ließ Pjotr Iljitsch unentschlossen zurück“ – so sein Bericht vom 17. (29.) Oktober, dem Tag nach der Uraufführung. „Dann schoss mir der Titel ,pathétique‘ durch den Kopf. Ich ging zu ihm zurück – ich erinnere mich daran, als sei es erst gestern gewesen – , stand im Türrahmen und stieß das eine Wort aus: ‚Pathétique‘. ,Exzellent, Modja, bravo, pathétique !‘ “ „Tragik“ als Motto Den Hinweis auf das ausgewiesen „Pathetische“ der Komposition konzedierte Tschaikowskij gern; das „Programm“ freilich, von dem er während des Entstehungsprozesses immer wieder gesprochen hatte, blieb sein Geheimnis. Doch auch ohne Kenntnis eines detaillierten Programms ist es nicht schwer, die hier zum Ausdruck gebrachte Weltanschauung nachzuempfinden. Schon mit der düsteren Schwere der „Adagio“-Einleitung zum ersten Satz wird der Charakter des Werks festgelegt: Sowohl das h-Moll-Sekundmotiv im Fagott, das als Motto des ganzen Satzes fungiert, als auch der chromatisch absteigende LamentoBass in den tiefen Streichern stehen als klassische Topoi für „Trauer“ und „Klage“. Im folgenden „Allegro non troppo“ wird das düstere, verzweiflungsvolle Motto der Einleitung zum Kopfmotiv des Hauptthemas eines Sonatenhauptsatzes umgedeutet. Zahlreiche starke Temposchwankungen legen bereits in der Exposition den dramatischen, innerlich zerrissenen Charakter des Satzes fest. Das zweite Thema, das durch ein Bläsersignal angekündigt wird, ist als weit ausgreifende Kantilene der Streicher formuliert, die mit großer, expressiver Geste alle Merkmale des Sehnsüchtigen und Erhabenen in sich trägt. Der Seitensatz, der das Thema über der charakteristischen Hornbegleitung mehrmals wiederholt, grenzt sich dabei als eigenständige, mit großer Kadenz abgeschlossene Episode vom Vorangegangenen ab. Die dramatische Durchführung, die mit einem Fortissimo-Schlag abrupt einsetzt, ist von aufwühlenden Streicherfigurationen und absteigenden Blechbläserskalen geprägt. Der tröstliche HDur-Posaunenchoral, ein Zitat aus der orthodoxen Totenliturgie, bleibt jedoch episodisch begrenzt und führt nur zu einer Scheinreprise, die mit chromatisch absteigenden Skalen und Klagesekunden den Topos der Trauer erneut heraufbeschwört. Eine versöhnliche, tröstliche Coda bringt mit aufsteigenden Kadenzfloskeln in den Holzbläsern Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll Frieden und Ruhe und damit die musikalische Antwort auf die vorangegangenen Verzweiflungen. Ausflüchte Der zweite Satz, „Allegro con grazia“, ist als dreiteilige Liedform angelegt. Die einschmeichelnde Streichermelodie aus aufsteigenden Skalen ist einem Walzer nachempfunden, der aber im 5/4-Takt notiert ist. Mit großer Würde und Grazie überspielt die Kantilene dabei den aus den Fugen geratenen Takt. Im Mittelteil allerdings klingt wieder die verzweifelte Stimmung aus der Durchführung des ersten Satzes an; der pochende Viertelpuls in der Pauke gemahnt an das drohende Schicksal, dem selbst der fröhliche Tanzreigen nicht ent­gehen kann. Der dritte Satz, „Allegro molto vivace“, gibt sich zunächst als flüchtiges Scherzo. Mit seinen flirrenden Streicherfigurationen erinnert er unzweifelhaft an die „Ronde de Sabbat“ aus Hector Berlioz’ „Symphonie fantastique“. Das staccato vorgetragene, hüpfende Thema in Form eines aufgelösten Akkords in den Oboen und Klarinetten wird mehrmals variiert und erfährt dabei eine Steigerung, die durch zwischengeschaltete kürzere Episoden zusätzlich kontrastiert wird. Trompetensignale und ein Trommelwirbel kündigen den Höhepunkt des Satzes an, auf dem das „pathetisch“ ausgeformte Thema schließlich in der Apotheose erscheint. Zerklüftetes Ende Die ungeheure Schlusswirkung, die das Ende der Symphonie gleichsam vorwegnimmt, bleibt nicht ohne Folgen für das Kommende und auch für das 21 Werk als Ganzes. Denn streng genommen tauscht Tschaikowskij die beiden letzten Sätze in der Abfolge aus, und so folgt nun das üblicherweise an dritter Stelle figurierende Adagio als „Finale“ der Symphonie – ein Verfahren, das später bei Werken mit ähnlich ausgeprägter Thematik beredte Nachfolger gefunden hat, so etwa in Gustav Mahlers 9. Symphonie von 1910, Béla Bartóks 2. Streichquartett von 1917 und Alban Bergs „Lyrischer Suite“ von 1926. Die Streicher eröffnen dieses „Adagio lamentoso“ mit einer ausgreifenden, hochexpressiven Geste. Das diatonisch absteigende Thema, dessen einzelne Töne auf verschiedene Streichergruppen aufgeteilt sind, steht symbolisch für die Sinnlosigkeit von „Kraftanstrengungen“ – denn der satztechnische Kunstgriff ist ohne Mitlesen der Partitur gar nicht wahrnehmbar. Das Thema, auf dem das Finale im wesentlichen beruht, wird mehrfach variiert – die synkopische Begleitung der Hörner steigert sich dabei bis hin zu bedrohlichen „Schicksalsschlägen“ der Bläser. Die zahlreichen Generalpausen und extremen Tempowechsel, die die ohnehin immer kraftloser werdenden Aufschwünge noch mehr bremsen, bewirken eine „Zerklüftetheit“, die dem Psychogramm eines Sterbenden entnommen sein könnte. Dem Signal der gestopften Posaunen nebst Tuba – dem klassischen Topos zur Darstellung des „Letzten Gerichts“ – folgt nochmal ein Bläserchoral, bevor der Satz mit einem tiefen Orgelpunkt der Kontrabässe, dem Sinnbild für Ausweglosigkeit, im vierfachen Pianissimo verklingt. 22 Die Künstler Zubin Mehta Dirigent Angeles Philharmonic Orchestra (1962–1978). 1977 wurde Zubin Mehta Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra, das ihn 1981 zum Music Director auf Lebenszeit ernannte, 1978 des New York Philharmonic Orchestra, dem er insgesamt 13 Jahre als Music Director vorstand, und 1985 des Musikfestivals „Maggio Musicale Fioren­ tino“, wo er regelmäßig Opernproduktionen und Konzerte dirigiert. Sein Debüt als Operndirigent hatte Zubin Mehta bereits 1964 in Montreal gegeben; seitdem dirigierte er u. a. an der Metropolitan Opera New York, an der Wiener Staatsoper, am Londoner Royal Opera House Covent Garden, am Mailänder Teatro alla Scala und bei den Salzburger Festspielen. 1998 bis 2006 war Zubin Mehta Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, deren Ehrenmitglied er heute ist. Zubin Mehta wurde 1936 in Bombay / Indien ge­ boren und wuchs in einer musikalischen Familie auf. Nach zwei Semestern Medizinstudium konzentrierte er sich ganz auf die Musik und nahm bei Hans Swarowsky an der Wiener Musikhochschule Dirigierunterricht; in der Folge gewann er den Dirigierwettbewerb von Liverpool und den Sergej Koussewitzky-Wettbewerb in Tanglewood. Im Alter von 25 Jahren hatte Zubin Mehta bereits die Wiener und Berliner Philharmoniker dirigiert; außerdem war er Music Director des Montreal Symphony Orchestra (1961–1967) und des Los Zubin Mehta trägt den „Arthur Nikisch-Ring“ und den Ehrenring der Wiener Philharmoniker; in Würdigung seiner außerordentlichen Verdienste um die Münchner Philharmoniker ernannte ihn das Orchester 2004 zum ersten Ehrendirigenten seiner Geschichte. Die Künstler 23 Rudolf Buchbinder Klavier fentlichung wurde Rudolf Buchbinder mit dem „ECHO Klassik 2012“ in der Kategorie „Instrumentalist des Jahres“ ausgezeichnet und erhielt den „Choc de l’année 2012“. Der Wiener Pianist Rudolf Buchbinder zählt zu den legendären Interpreten unserer Zeit. Seit über 50 Jahren konzertiert er mit den bedeutendsten Orchestern und Dirigenten weltweit. Sein vielfältiges Repertoire umschließt das gesamte Spektrum von Bach bis zu zeitgenössischen Werken, welches er in über 100 Aufnahmen, viele von ihnen preisgekrönt, dokumentierte. Besonderes Aufsehen erregten u. a. seine Einspielung des Klavier-Gesamtwerkes von Joseph Haydn, die mit dem „Grand Prix du Disque“ ausgezeichnet wurde, sowie der Live-Mitschnitt des Beethoven-Sonaten-Zyklus aus der Dresdner Semperoper. Für diese Veröf- Als maßstabsetzend gelten insbesondere Buchbinders Interpretationen der Werke Ludwig van Beethovens. Mit seinen zyklischen Aufführungen der 32 Beethoven Sonaten entwickelte er die Interpretationsgeschichte dieser Werke über Jahrzehnte weiter. In über 45 Städten führte er den Zyklus bereits auf – darunter in Wien, Berlin, Peking, Buenos Aires, St. Petersburg, Mailand, München, Dresden, Istanbul und Zürich. Als erster Pianist in der Geschichte des Festivals führte er bei den Salzburger Festspielen 2014 sämtliche Beethoven Sonaten an sieben Abenden auf. Dieser Salzburger Zyklus wurde in voller Länge von Unitel gefilmt. Zeitgleich erschien auch das zweite Buch von Rudolf Buchbinder, „Mein Beethoven – Leben mit dem Meister“, im Residenz Verlag. Seit 2007 ist Rudolf Buchbinder Künstlerischer Leiter des Grafenegg Festival, das sich unter seiner Leitung innerhalb kurzer Zeit zu einem der bedeutendsten Orchesterfestivals in Europa entwickelt hat. In seiner Biographie „Da Capo“, mit einem Vorwort von Joachim Kaiser, gibt Rudolf Buchbinder Einblicke in sein Leben und seine mannigfaltigen künstlerischen Erfahrungen. P P hh i l il ha B ha rm B ll ä tr m o n ä t t e ro n i s c te is h r ch e e 24 24 Auftakt Auftakt „Tiefer Trost und Rechtfertigung“ Die Kolumne von Elke Heidenreich Neulich habe ich Hermann Hesses „Steppenwolf“ noch mal gelesen – sollte man in meinem Alter nicht tun, da gehen ein paar schöne Erinnerungen und Eindrücke verloren, die mit siebzehn, achtzehn, wenn man das Buch zum ersten Mal liest, lesen sollte, stark waren. Die Welt ist uns, wenn wir älter werden, nicht mehr ganz so zerrissen, wir haben unseren Platz darin gefunden und suchen nicht mehr so wie Harry Haller alias Hermann Hesse. Aber was mich wieder fasziniert hat, war das Kapitel, in dem Harry Haller im Drogenrausch in seinem imaginären Theater eine Musik hört, schön und schrecklich, die Musik, die in Mozarts „Don Giovanni“ das Auftreten des Steinernen Gastes begleitet. Und plötzlich erklingt „ein helles und eiskaltes Gelächter, aus einem den Menschen unerhörten Jenseits von Gelittenhaben, von Götterhumor geboren.“ Haller wendet sich um und sieht Mozart, lachend, und Mozart zeigt hinunter in die Tiefe des Zaubertheaters, wo sich eine wüstenähnliche Ebene ausdehnt. „In dieser Ebene sahen wir einen ehrwürdig aussehenden alten Herrn mit langem Barte, der mit wehmütigem Gesicht einen gewaltigen Zug von einigen zehntausend schwarzgekleideten Männern anführte. Es sah betrübt und hoffnungslos aus, und Mozart sagte: ‚Sehen Sie, das ist Brahms. Er strebt nach Erlösung, aber damit hat es noch eine gute Weile.‘ Ich erfuhr, dass die schwarzen Tausende alle die Spieler jener Stimmen und Noten waren, welche nach göttlichem Urteil in seinen Partituren überflüssig gewesen wären.“ Der arme Brahms bleibt nicht allein verspottet, auch Wagner taucht noch auf und schleppt seine überflüssigen Noten hinter sich her, sehr, sehr viele. Als ich jung war, bedeutete mir der Steppenwolf viel, Brahms und Wagner wenig. Jetzt ist es umgekehrt, aber alles gehört zusammen: dass man sich ändert, dass man sich entwickelt, dass man Musik anders hört und versteht als früher, da man jung war. Jeder hört anders, jeder, der im Konzert direkt neben mir sitzt. Manche sehen Bilder beim Hören, manche erinnern sich an frühere Konzerte mit den Stücken, die gerade gespielt werden – das meiste kennt man ja und will es doch wieder und wieder hören, weil es immer anders ist – je nachdem, wer spielt, wer dirigiert, wie mir an dem Abend zumute ist. Aber eines ist immer gewiss, und das wusste auch Hermann Hesse, dem die Musik zeitlebens sehr viel bedeutete: „So begierig ich auf manchen anderen Wegen nach Erlösung, nach Vergessen und Befreiung suchte, so sehr ich nach Gott, nach Erkenntnis und Frieden dürstete, gefunden habe ich das alles immer nur in der Musik. Es brauchte nicht Beethoven oder Bach zu sein: – dass überhaupt Musik in der Welt ist, dass ein Mensch zuzeiten bis ins Herz von Takten bewegt und von Harmonien durchblutet werden kann, das hat für mich immer wieder einen tiefen Trost und eine Rechtfertigung alles Lebens bedeutet.“* *Aus dem Musikerroman „Gertrud“, 1909 Herzlich Willkommen Wir bekommen eine neue stellvertretende Konzertmeisterin und einen neuen Solo-Hornisten: Lucja Madziar (Violine) und Matias Piñeira (Horn) treten ab September ihren Dienst und damit ihr Probejahr an. Abschied Karel Eberle verabschiedet sich ab Juni in den wohlverdienten Ruhestand. Er war seit 1972 Mitglied der 1. Geigen und stellvertretender Konzertmeister. Orchesterakademie Unsere Fagott-Akademistin Ryo Yoshimura hat die Stelle als 2. Fagottistin bei den Wiener Symphonikern gewonnen. Als Akademistin bleibt sie uns aber noch bis zum Sommer erhalten. Wir gratulieren und wünschen alles Gute! MPhil vor Ort bei „Klassik & Klub“ Hochkultur trifft Clubkultur: nach dem Motto „MPhil vor Ort“ spielen Ensembles der Münchner Philharmoniker im Club. Am 13. Mai war‘s wieder soweit im „Harry Klein“. Kai Rapsch (Oboe und Englischhorn), Clément Courtin (Violine), Beate Springorum (Viola) und David Haus- e e ch ch is is on on m m er er a rh a rä t t ä t t ilh il Bl Bl Ph Ph Philharmonische Notizen Philharmonische Notizen 25 25 dorf (Violoncello) spielten Mozarts Oboen-Quartett und Jean Françaix Quartett für Englischhorn, Violine, Viola und Violoncello. Johannes Öllinger (Gitarre) war ebenso zu Gast. MPhil vor Ort mit Holleschek+Schlick in den Postgaragen Seit magischen sieben Jahren feiern Holleschek+Schlick in den Postgaragen. Jetzt werden sie abgerissen. Grund genug, jemanden zu holen, der davon was versteht: Martin Grubinger und die Schlagzeuger der Münchner Philharmoniker! Ein „letztes Konzert + Abrißfest“ fand statt am Samstag, 25. April (siehe übernächste Seite). Livestream Unsere Livestream-Saison geht in die nächste Runde. Das Konzert am Freitag, 29. Mai, wird als Livestream im Internet übertragen (www. mphil.de; Konzertbeginn: 20 Uhr). Sie finden den Link zum Live-Stream auf unserer Homepage unter www.mphil.de. Klicken Sie sich rein und genießen Sie das Konzert, egal wo auf dieser Welt Sie sich gerade befinden. Ph ilh a Bl rm ät on te is r ch e 26 Im Instrumentenlager belauscht Der Neue ist da Monika Laxgang Triangel: Da ist er, unser neues Pracht-Stück, der langersehnte neue D-Flügel von Steinway & Sons! Schick sieht er aus, so heraus geputzt und schwarz poliert. Mögen die ersten Kratzer und Dellen noch möglichst lange auf sich warten lassen... Glocke: Hoffentlich weiß der neue Mr. Steinway zu schätzen, wie gastfreundlich wir ihn begrüßt haben. Ich wurde damals ja von den Freunden und Förderern der Münchner Philharmoniker finanziert und fand es beeindruckend, wie schnell ich in die Instrumenten-Familie der Philharmoniker aufgenommen wurde. Große Trommel: Ich habe mich ein wenig mit unserem neuen Kollegen unterhalten: der wiegt 480 kg! Und ist mit seinen 274 cm Länge und 157 cm Breite noch größer als ich. Glockenspiel: Mir hat er erzählt, dass er aus ca. 12 000 Einzelteilen gebaut wurde und das in 80% Handarbeit in einem Zeitraum von rund 1 Jahr. Harfe: Und seine Saitenspannung beträgt 20 Tonnen – ein wahrer Kraft-Kerl ist er, unser Neu-Zugang. Nur allerbestes Material wie Ahorn und Sitka Fichte aus Nordamerika werden nach 2 jähriger Trocknungszeit für das Gehäuse und den Resonanzboden verwendet. Leider werde ich bei seinem großen Auftritt nicht mit auf der Bühne stehen, da weder Brahms‘ 1. Klavierkonzert noch Tschaikowskys „Pathétique“ mit Harfe besetzt sind. Becken: Die Windmaschine hat erzählt, dass Rudolf Buchbinder höchstpersönlich diesen Flügel im Steinway-Haus in Hamburg für die Münchner Philharmoniker ausgewählt hat. Und jetzt präsentiert Buchbinder ihn zum ersten Mal dem Münchner Publikum. Toi toi toi an unseren neuen Kollegen! e ch is on m er a r ä tt ilh B l Ph vor Ort mit Fest MPhil vor MPhil Ort – Konzert 27 Konzert mit Fest Simone Siwek Am 25. April 2015 waren die Schlagzeuger der Münchner Philharmoniker mit Martin Grubinger in einem reinen Percussionkonzert in den Postgaragen zu erleben. Ein MPhil vor Ort-“Spezial“ zu einem besonderen Anlass: das letzte Fest von holleschek&schlick an diesem Ort, denn die Postgaragen werden abgerissen. Martin Grubinger war Ende April als Solist zu Gast bei den Münchner Philharmonikern. Als die Anfrage kam, ein weiteres Konzert mit unseren Schlagzeugern zu geben, sagte er schnell zu und reiste extra mehrere Tage früher an, um das ehrgeizige Programm parallel zu seinem Auftritt als Solist einzustudieren. Für ihn wie für unsere Schlagzeuger hieß das: intensive Vorbereitung und in vier Tagen über 30 Stunden extra Proben inklusive Nebenwirkungen (siehe unten). Aber es hat sich gelohnt: Standing Ovations! „Die Zusammenarbeit mit Martin war wahnsinnig intensiv. Sie hat mich bereichert und inspiriert. Klar kosteten die Proben zusätzlich zum Konzertprogramm in der Philharmonie viel Kraft, setzten aber ungleich viel mehr positive Energie frei!“ (Jörg Hannabach, Schlagzeuger) Ph ilh a Bl rm ät on te is r ch e 28 MPhil vorMPhil Ort – vor Konzert Ort mit Fest „Anfangs war ich ein wenig skeptisch, als Simone Siwek mir vorgeschlagen hat, ein klassisches Schlagzeugkonzert für ein junges Publikum aufzuführen. ‚Anstrengend‘ war die erste Assoziation. Was Grubinger und die Münchner Philharmoniker dann in den Postgaragen aufgeführt haben, hat nicht nur das Publikum aus den Stühlen gerissen. Ich bin bekehrt. Und das nächste Schlagzeugkonzert ist schon ausgemacht – stehend dann.“ (Otger Holleschek, Kooperationspartner) „Wir kennen Martin als Solist mit dem Orchester. Nun durften wir ihn auch als Teamplayer kennen lernen, der sich ganz selbstverständlich in unsere Gruppe integrierte. In den Proben legte er großen Wert auf die Meinung aller Spieler und erwartete von jedem, dass er sich einbrachte.“ (Sebastian Förschl, 1. Schlagzeuger) „Martin spielt gerade ein Stück wie Pléiades sonst mit seinem festen Ensemble. Dass er ein komplettes Programm mit uns zusagte ist eine große Ehre für jeden von uns! Dieses Projekt hat mich begeistert und persönlich stark motiviert. Ich denke ich kann für alle Schlagzeug-Kollegen sprechen, wenn ich sage, dass uns diese Woche auch als Gruppe nachhaltig zusammengeschweißt hat.“ (Stefan Gagelmann, SoloPauker) „Martin Grubinger forderte von allen vollen Einsatz. Das bedeutet: immer 100% – und der Schritt von 99% zu 100% kann groß sein! Er perfektioniert rhythmische Genauigkeit, Lautstärke, Klang und Dynamik und verliert dabei nie die Freude am Spielen. Das ist unheimlich ansteckend und fordert einen mental und körperlich. In meinem Fall bedeutet das: Muskelkater, zwei blutige Finger und nach diesem Projekt eine gute Kondition: ich merke, dass ich mich weniger Einspielen muss.“ (Guido Rückel, SoloPauker) e ch is on m er a r ä tt ilh B l Ph MPhil vorMPhil Ort – vor Konzert Ort mit Fest 29 „Wir hatten nahezu unser komplettes Schlagwerk im Einsatz. Mit über 60 Instrumenten war der Aufund Umbau sehr komplex und musste auf jeden Musiker abgestimmt sein. Martin war sehr engagiert und verlangte Musikern und Instrumenten einiges ab. Erste ‚Opfer‘ waren mehrere Bongos, deren Felle binnen kürzester Zeit durchschlagen waren. Zur Sicherheit wurden Ersatzinstrumente angemietet. Nach dem Konzert mussten 6 Paukenfelle und 18 TomTom-Felle ausgetauscht werden. Also: bei Werken wie dem Xenakis ist es durchaus ratsam nicht mit Naturfellpauken zu spielen.“ (Kilian Geppert, stellvertretender Orchesterinspizient) Das Programm: Sollima: Millennium Bug, Miki: Marimba Spiritual, Xenakis: Pléiades (daraus den Fellsatz), Jobim: Chega de Saudade, Engel: Ragtime und Grubinger: Planet Rudiment Es spielten: Sebastian Förschl, Stefan Gagelmann, Jörg Hannabach, Michael Leopold, Guido Rückel, Walter Schwarz, Linda-Philomène Tsoungui Ph ilh a Bl rm ät on te is r ch e 30 Orchestergeschichte Die Tonhalle, Heimstatt der Münchner Philharmoniker von 1893 bis 1944 Gabriele E. Meyer Bis zur Eröffnung des Kaim-Saales (der späteren Tonhalle) im Jahre 1895 gab es in München – sieht man von den akustisch unbefriedigenden CentralSälen in der Neuturmstraße ab – als einzigen großen Konzertsaal nur das Kgl. Odeon. Allerdings wurde dieser repräsentative Raum dem 1893 von Franz Kaim gegründeten Vorgänger der Münchner Philharmoniker nur widerwillig zur Verfügung gestellt; für den vorausschauenden Unternehmer Grund genug, ein weiteres Großprojekt in Angriff zu nehmen. Nach mehreren vergeblichen, weil nicht finanzierbaren Anläufen, entschloss sich Kaim schweren Herzens, seinen Saal selbst zu erbauen, und zwar auf dem Eckgrundstück Türkenstraße 5 zur inzwischen neu angelegten Prinz-Ludwig-Straße. Die Bauleitung hatte er Martin Dülfer anvertraut. Die Fassaden gestaltete der renommierte Architekt im LouisSeize-Stil, wegen der typischen Lorbeer- oder Fruchtgirlanden auch „Zopfstil“ genannt. Schon ein halbes Jahr nach der Grundsteinlegung im April 1895 wurde der „Kaim-Saal“ mit einem dreitägigen Musikfest „unter dem Protektorat des Prinzen Ludwig Ferdinand von Bayern“ eingeweiht (19.–21. Oktober). Die Orchestergründung trat in Anlehnung an den Konzertort nun unter dem Namen „Kaim-Orchester“ auf. Die ursprünglich veranschlagte Kostenpauschale von 500.000 Mark überschritt Dülfer allerdings „um die horrende Summe von 380.000 Mark“. Kaim gelang es nur mit Hilfe „mäcenatischer Gönner, zu denen maßgeblich Frau Marie Barlow gehörte“, den finanziellen Ruin abzuwenden. Ab Oktober 1905 gingen die Konzertbesucher in die „Tonhalle“; eine Begründung für diesen Namenswechsel gab es merkwürdigerweise nicht. – Im Laufe der Jahre waren an dem Saal immer wieder bauliche und akustische Veränderungen vorgenommen worden, um den Ansprüchen von Musikern und Zuhörern zu genügen. Viele historisch und künstlerisch bedeutsame Konzertereignisse verzeichnen die Annalen – bis hin zu jener Nacht des 24./25. April 1944, als ein vor allem für die Innenstadt verheerender Bombenangriff auch die philharmonische Heimstatt und den Odeonssaal in Schutt und Asche legte. Der schmerzliche Nachruf in den „Münchner Neuesten Nachrichten“ nur zwei Tage später erinnerte nochmals an das, was da vernichtet worden war. „Diese Räume waren Individualitäten, jeder hatte seinen besonderen Charakter, dem man als Konzertierender gerecht werden mußte. Jeder hatte auch seine spezifische Atmosphäre, die den Hörer mit ihrer ganz eigenartigen Stimmung empfing und die sich gewissermaßen aus dem langjährigen künstlerischen Geschehen ergab.“ Noch aber ging der Konzertbetrieb weiter. Eilends suchte die Stadt nach Ausweichquartieren und fand sie im Prinzregententheater, im Löwenbräukeller, im Deutschen Museum, in der Aula der Universität. Nach Kriegsende befanden sich die Philharmoniker weiterhin auf Wanderschaft. Zwar probierte Hans Rosbaud, GMD von 1945 bis 1948, zunächst noch in den notdürftig hergerichteten Kellerräumen an der Türkenstraße, die Konzerte aber fanden an anderen Orten statt. Zu einem durchaus möglichen Wiederaufbau des Saales, in dem einst Thomas Mann Katja Pringsheim, seine spätere Frau, entdeckte, konnte man sich nicht durchringen. Erst 1985 erhielten die Münchner Philharmoniker mit der Philharmonie im Gasteig wieder ein eigenes Zuhause. e ch is on m er a r ä tt ilh B l Ph Das Festival mphil 360° 31 „Mein Ziel ist es, dass jeder Münchner die Chance hat, die Münchner Philharmoniker live zu erleben.“ Dieses ehrgeizige Ziel hat Valery Gergiev zur Antrittspressekonferenz am 31. Januar 2013 formuliert. Zum Saisonstart 2015/16 rufen die Münchner Philharmoniker und ihr zukünftiger Chefdirigent Valery Gergiev ein neues Festival in München ins Leben: mphil 360°. Es wird vom 13. bis 15. November in allen fünf Sälen des Münchner Gasteigs stattfinden. Freitag, 13.11.2015, 20 Uhr Schönberg: »Begleitmusik zu einer Lichtspielszene« | Skrjabin: »Promethée. Le Poème du feu.« | Wagner: »Die Walküre« 1. Aufzug Valery Gergiev, Denis Matsuev, Anja Kampe, Johan Botha, René Pape, Philharmonischer Chor München Samstag, 14.11.2015, 12 Uhr – 24 Uhr Musikfest für alle – Eintritt frei Till Brönner, Hauschka, Andreas Martin Hofmeir, Miloš Karadaglić, Gewinner des Tschaikowsky-Wettbewerbs, Valery Gergiev, Tin Men and the Telephone, Mariinsky Strawinsky Ensemble, Deutsch-Russisches Ensemble, Odeon Jugendorchester, Kammerorchester der Münchner Philharmoniker, Community Music Sonntag, 15.11.2015 Kern der Programme am Sonntag sind die fünf Klavierkonzerte Prokofjews. Jedes Klavierkonzert wird kombiniert mit Werken aus der deutschen bzw. Münchner Musikgeschichte. Die Münchner Philharmoniker werden dabei zwei Konzerte, das Mariinsky-Orchester drei Konzerte bestreiten. 11 Uhr Prokofjew: »Symphonie classique« & Klavierkonzert Nr. 1 (Solist: Herbert Schuch) | Haydn: Symphonie Nr. 82 »Der Bär« 13 Uhr von Weber: Ouvertüre zu »Der Freischütz« | Prokofjew: Klavierkonzert Nr. 2 (Solist: Denis Matsuev) | von Weber: »Aufforderung zum Tanz« 15 Uhr Reger: Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin | Prokofjew: Klavierkonzert Nr. 3 (Solist: Behzod Abduraimov) 17 Uhr Hartmann: Suite aus »Simplicius Simplicissimus« | Prokofjew: Klavierkonzert Nr. 4 (Solist: Alexei Volodin) 19 Uhr Widmann: »Con brio« | Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur (Solist: Jörg Widmann) | Prokofjew: Klavierkonzert Nr. 5 (Solist: Olli Mustonen) Karteninformationen Karten zu allen Veranstaltungen des Festivals gibt es ab 11.08.2015 im Webshop der Münchner Philharmoniker unter mphil.de und bei München Ticket (089/54 81 81 400). Der Eintritt zu allen Veranstaltungen am Samstag, 14.11.2015, ist frei, jedoch nicht ohne Eintrittskarte möglich. 32 So. 18.06.2015, 11:00 Uhr 8. KaKo Vorschau „Meisterwerke II“ Mo. 15.06.2015, 20:00 Uhr 7. Abo b Di. 16.06.2015, 20:00 Uhr 5. Abo k5 Mi. 17.06.2015, 20:00 Uhr 8. Abo a Wolfgang Amadeus Mozart Streichquartett d-Moll KV 421 Anton Bruckner Symphonie Nr. 8 c-Moll Dmitrij Schostakowitsch Streichquartett Nr. 7 fis-Moll op. 108 Semyon Bychkov, Dirigent Claude Debussy „La Mer“ Philharmonisches Streichquartett München: Clément Courtin, Violine Bernhard Metz, Violine Konstantin Sellheim, Viola Manuel von der Nahmer, Violoncello Graphik: dm druckmedien gmbh, München Druck: Color Offset GmbH, Geretsrieder Str. 10, 81379 München Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt. Johannes Brahms Symphonie Nr. 3 F-Dur op. 90 Maurice Ravel Konzert für Klavier und Orchester G-Dur Robert Schumann Streichquartett A-Dur op. 41 Nr. 3 Impressum Herausgeber Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4, 81667 München Lektorat: Stephan Kohler Corporate Design: Sa. 20.06.2015, 13:30 Uhr 6. ÖGP So. 21.06.2015, 11:00 Uhr 8. Abo m Mo. 22.06.2015, 20:00 Uhr 8. Abo f Di. 23.06.2015, 20:00 Uhr Uni-Konzert Semyon Bychkov, Dirigent Jean-Yves Thibaudet, Klavier Textnachweise Nicole Restle, Wolfgang Stähr, Regina Back, Elke Heidenreich, Monika Laxgang, Simone Siwek und Gabriele E. Meyer schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Die lexikalischen Werkangaben und Kurzkommentare zu den aufgeführten Werken verfasste Stephan Kohler. Künstlerbiogra­p hien (Mehta, Buchbinder): Nach Agenturvorlagen. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. Bildnachweise Abbildungen zu Felix Mendelssohn Bartholdy: Hans-Günter Klein (Hrsg.), Felix Mendelssohn Bartholdy – Ein Almanach, Leipzig 2008. Abbildungen zu Johannes Brahms: Christian Martin Schmidt, Johannes Brahms und seine Zeit, Laaber 1998; Christiane Jacobsen (Hrsg.), Johannes Brahms – Leben und Werk, Wiesbaden – Hamburg 1983. Abbildungen zu Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: Alexander Poznansky, Tschaikowskijs Tod: Geschichte und Revision einer Legende Mainz – Zürich 1998; Herbert Weinstock, Peter Iljitsch Tschaikowskij, Adliswil / Lottstetten 1993. Künstlerphotographien: Wilfried Hösl (Mehta); Marco Borggreve (Buchbinder); Leonie von Kleist (Heidenreich); Monika Laxgang (Flügel), Denise Vernillo und Guido Rückel (MPhil vor Ort). GRAFENEGG 2015 18. JUNI — 06. SEPTEMBER Andris Nelsons · Sir Simon Rattle · Diana Damrau · Zubin Mehta Tonkünstler-Orchester · Boston Symphony Orchestra · Berliner Philharmoniker Wiener Philharmoniker · u.v.m. Gr af en eg g© A le xan der Haide n Künstlerische Leitung: Rudolf Buchbinder grafenegg.com Wir danken unseren Hauptsponsoren: 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant