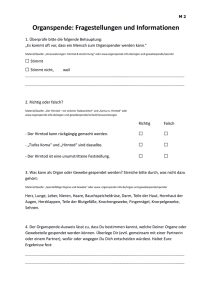

Bioethica Forum - Schweizerische Akademie der Geistes

Werbung