Freie Arztwahl abschaffen?

Werbung

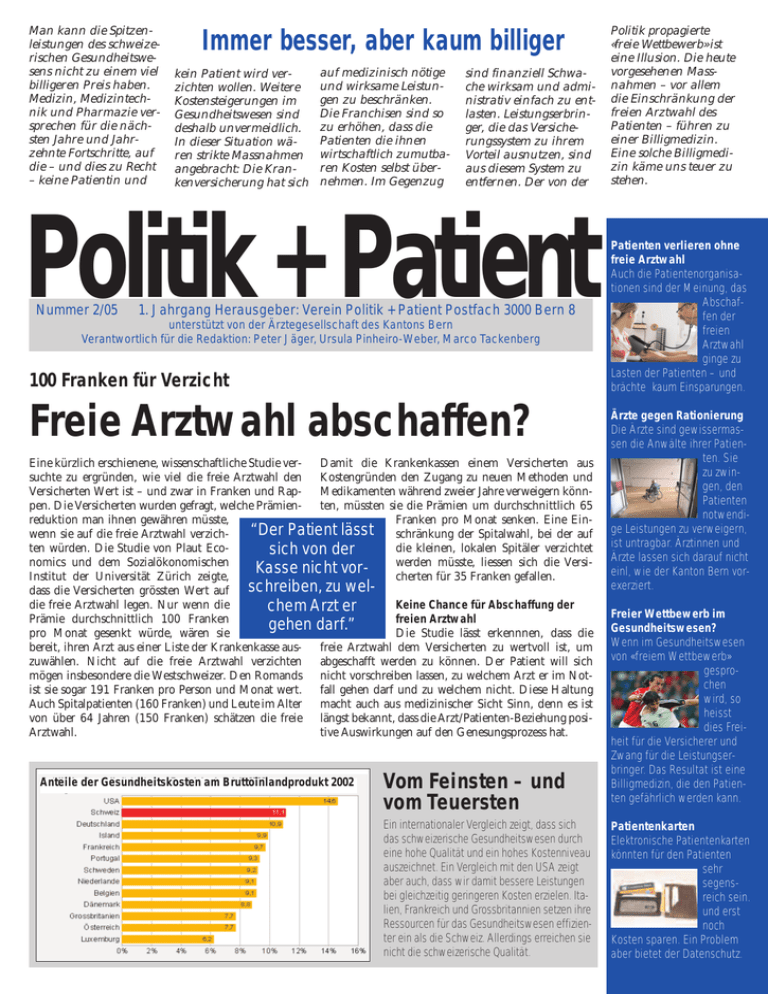

Man kann die Spitzenleistungen des schweizerischen Gesundheitswesens nicht zu einem viel billigeren Preis haben. Medizin, Medizintechnik und Pharmazie versprechen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte Fortschritte, auf die – und dies zu Recht – keine Patientin und Immer besser, aber kaum billiger kein Patient wird verzichten wollen. Weitere Kostensteigerungen im Gesundheitswesen sind deshalb unvermeidlich. In dieser Situation wären strikte Massnahmen angebracht: Die Krankenversicherung hat sich auf medizinisch nötige und wirksame Leistungen zu beschränken. Die Franchisen sind so zu erhöhen, dass die Patienten die ihnen wirtschaftlich zumutbaren Kosten selbst übernehmen. Im Gegenzug sind finanziell Schwache wirksam und administrativ einfach zu entlasten. Leistungserbringer, die das Versicherungssystem zu ihrem Vorteil ausnutzen, sind aus diesem System zu entfernen. Der von der Politik + Patient Nummer 2/05 1. Jahrgang Herausgeber: Verein Politik + Patient Postfach 3000 Bern 8 unterstützt von der Ärztegesellschaft des Kantons Bern Verantwortlich für die Redaktion: Peter Jäger, Ursula Pinheiro-Weber, Marco Tackenberg 100 Franken für Verzicht Freie Arztwahl abschaffen? Eine kürzlich erschienene, wissenschaftliche Studie ver- Damit die Krankenkassen einem Versicherten aus suchte zu ergründen, wie viel die freie Arztwahl den Kostengründen den Zugang zu neuen Methoden und Versicherten Wert ist – und zwar in Franken und Rap- Medikamenten während zweier Jahre verweigern könnpen. Die Versicherten wurden gefragt, welche Prämien- ten, müssten sie die Prämien um durchschnittlich 65 reduktion man ihnen gewähren müsste, Franken pro Monat senken. Eine Ein“Der Patient lässt schränkung der Spitalwahl, bei der auf wenn sie auf die freie Arztwahl verzichten würden. Die Studie von Plaut Ecodie kleinen, lokalen Spitäler verzichtet sich von der nomics und dem Sozialökonomischen müsste, liessen sich die VersiKasse nicht vor- werden Institut der Universität Zürich zeigte, cherten für 35 Franken gefallen. dass die Versicherten grössten Wert auf schreiben, zu weldie freie Arztwahl legen. Nur wenn die Keine Chance für Abschaffung der chem Arzt er Prämie durchschnittlich 100 Franken freien Arztwahl gehen darf.” pro Monat gesenkt würde, wären sie Die Studie lässt erkennnen, dass die bereit, ihren Arzt aus einer Liste der Krankenkasse aus- freie Arztwahl dem Versicherten zu wertvoll ist, um zuwählen. Nicht auf die freie Arztwahl verzichten abgeschafft werden zu können. Der Patient will sich mögen insbesondere die Westschweizer. Den Romands nicht vorschreiben lassen, zu welchem Arzt er im Notist sie sogar 191 Franken pro Person und Monat wert. fall gehen darf und zu welchem nicht. Diese Haltung Auch Spitalpatienten (160 Franken) und Leute im Alter macht auch aus medizinischer Sicht Sinn, denn es ist von über 64 Jahren (150 Franken) schätzen die freie längst bekannt, dass die Arzt/Patienten-Beziehung posiArztwahl. tive Auswirkungen auf den Genesungsprozess hat. Anteile der Gesundheitskosten am Bruttoinlandprodukt 2002 Vom Feinsten – und vom Teuersten Ein internationaler Vergleich zeigt, dass sich das schweizerische Gesundheitswesen durch eine hohe Qualität und ein hohes Kostenniveau auszeichnet. Ein Vergleich mit den USA zeigt aber auch, dass wir damit bessere Leistungen bei gleichzeitig geringeren Kosten erzielen. Italien, Frankreich und Grossbritannien setzen ihre Ressourcen für das Gesundheitswesen effizienter ein als die Schweiz. Allerdings erreichen sie nicht die schweizerische Qualität. Politik propagierte «freie Wettbewerb» ist eine Illusion. Die heute vorgesehenen Massnahmen – vor allem die Einschränkung der freien Arztwahl des Patienten – führen zu einer Billigmedizin. Eine solche Billigmedizin käme uns teuer zu stehen. Patienten verlieren ohne freie Arztwahl Auch die Patientenorganisationen sind der Meinung, das Abschaffen der freien Arztwahl ginge zu Lasten der Patienten – und brächte kaum Einsparungen. Ärzte gegen Rationierung Die Ärzte sind gewissermassen die Anwälte ihrer Patienten. Sie zu zwingen, den Patienten notwendige Leistungen zu verweigern, ist untragbar. Ärztinnen und Ärzte lassen sich darauf nicht einl, wie der Kanton Bern vorexerziert. Freier Wettbewerb im Gesundheitswesen? Wenn im Gesundheitswesen von «freiem Wettbewerb» gesprochen wird, so heisst dies Freiheit für die Versicherer und Zwang für die Leistungserbringer. Das Resultat ist eine Billigmedizin, die den Patienten gefährlich werden kann. Patientenkarten Elektronische Patientenkarten könnten für den Patienten sehr segensreich sein. und erst noch Kosten sparen. Ein Problem aber bietet der Datenschutz. Ohne freie Arztwahl: Verlierer sind die Patienten Vertragsfreiheit heisst, dass nicht mehr alle Ärztinnen und Ärzte mit den Krankenversicherungen abrechnen können. Das Wort Freiheit gilt dabei für die Krankenkassen. Für die Patienten bedeutet diese Vertragsfreiheit Abhängigkeit und Fremdbestimmung. Margrit Kessler, Präsidentin der Schweizerischen Patienten- und Versicherten-Organisation SPO, warnte an einer Veranstaltung anfangs Jahr in Zürich: «Die Patientinnen und Patienten wären die In einer der nächsten Sessionen wollen National- und Ständerat die freie Arztwahl der Patienten massiv einschränken. Beschönigend ist von Vertragsfreiheit die Rede. Tatsächlich geht es um einen einseitigen Machtzuwachs für die Krankenkassen. Sie sollen künftig bestimmen, welche Ärztinnen und Ärzte noch zu Lasten der Krankenversicherung abrechnen dürfen. Für die Versicherten ist dies mit massiven Nachteilen verbunden. Freie Arztwahl heilt Ein erheblicher Teil des Heilungsprozesses kann in der Medizin nicht durch eigentliche medizinische Massnahmen zustande kommen, sondern im Kopf des Patienten passieren – also auf psychologischen Vorgängen basieren. Die Heilungschancen eines Patienten, der kein Vertrauen in seine Ärztin oder in seinen Arzt hat, sind deshalb reduziert. Die Möglichkeit, seinen Arzt frei zu wählen, mag im einen oder anderen Fall zusätzliche Kosten verursachen. Dieser Mehraufwand dürfte aber durch die besseren Heilungschancen wettgemacht werden. Wenn heute darüber diskutiert wird, die freie Arztwahl aus Kostengründen abzuschaffen, ist dies ein kurzsichtiges Vorhaben. Die Patienten tun gut daran, sich dagegen zu wehren. Ohne freie Arztwahl muss sich die Patientin möglicherweise zwischen der Betreuung durch den Hausarzt oder durch die Augenärztin entscheiden. Es droht Fremdbestimmung.” grossen Verlierer einer solchen Gesetzgebung!» Das neue System kann unter Umständen von einem Patienten verlangen, sich zwischen der langjährigen Betreuung durch einen Hausarzt oder einer Augenärztin entscheiden zu müssen, weil nicht beide Ärzte unter Vertrag der selben Versicherung stehen. Will sich der Patient von beiden Ärzten weiter behandeln lassen, ist er gezwungen, eine Krankenkasse zu suchen, die beide – Hausarzt und Augenärztin – unter Vertrag hat. Ist der Patient bei mehreren Ärzten in Behandlung, kann das zu einem grotesken Hürdenlauf ausarten. Benachteiligung chronisch Kranker Die chronisch kranken Menschen würden durch eine Einschränkung der freien Arztwahl besonders hart getroffen. Wenn ein Arzt viele chronisch Kranke behandelt, gehört er für die Krankenkassen zu den «teuren» Ärzten und kann dafür bestraft werden. Müssen die Krankenkassen – wie politisch geplant – nicht mehr mit allen zugelassenen Ärzten einen Vertrag abschliessen, sind sie versucht, solch «teuren» Ärzten keinen Vertrag mehr zu geben. Der Arzt ist aber auf einen Vertrag mit den Krankenkassen angewiesen. Das kann zur Folge haben, dass er chronisch kranke Patienten abweist, weil ihre Behandlung sehr aufwendig ist. Das Beispiel mit den Billigkassen zeigt, dass die Krankenkassen heute schon Jagd auf «gute Risiken» machen und chronisch kranke Menschen benachteiligen. Administrativer Aufwand In so einem System würden die Krankenkassen sehr viel Zeit brauchen, um mit jedem einzelnen Arzt einen Vertrag abzuschliessen. Fast einein- halb Millionen Verträgen müssten zwischen Ärztinnen und Ärzten und den verschiedeKrankenkassen nen abgeschlossen werden. «Das ganze erhoffte Sparpotenzial», so die Präsidentin der Patienten- und Versicherten-Organisation, «verschwände in der Verwaltung.» Die Bürokratie nähme zu und alle Macht konzentrierte sich bei den Krankenkassen. Keine Kosteneinsparungen Eine Einschränkung der freien Arztwahl brächte eine ausufernde Bürokratie, grobe Benachteiligungen chronisch kranker Menschen und Fremdbestimmung für Patienten, Versicherte und Ärzteschaft. Angesichts all dieser Nachteile ist die Frage interessant, ob überhaupt die Krankenkassen, die ja mehr Macht bekämen, geschlossen für eine Abschaffung der freien Arztwahl votieren? Die Groupe Mutuel, mit über 700'000 Versicherten die drittgrösste Krankenkasse in der Schweiz, sähe in der Aufhebung des Kontrahierungszwangs keine Vorteile. In einem Gespräch mit der Berner Ärztegesellschaft erklärte sie im Frühling dieses Jahres: «Wir glauben nicht, dass man mit einer Vertragsfreiheit eine Ef fizienzsteigerung erreichen kann. Wir machen uns höchstens das Leben viel schwerer und komplizierter.» Keine Rationierung mit Hilfe der Ärzteschaft Rationierung bezeichnet eine Situation, in der dem Patienten medizinisch sinnvolle und notwendige Leistungen aus Kostengründen vorenthalten werden. Eine solche Rationierung widerspricht dem ärztlichen Auftrag. Der Arzt ist dem Patienten verpflichtet. Der Arzt hat Krankheiten vorzubeugen, sie zu heilen oder ihre Folgen zu lindern. Ganz sicher aber ist der Arzt nicht der Kassenwart des Gesundheitswesens. Wollte man ihm eine solche Rolle zuweisen, würde man ihn in einen dauernden Gewissenskonflikt versetzen und in den Zwang, seine Patienten zu verraten, indem er ihnen notwendige Leistungen verweigert. Auch wenn im schweizerischen Gesundheitswesen heute nur noch über Geld gesprochen wird, so sind wir doch noch lange nicht so weit, dass wir uns das wirklich Nötige nicht mehr leisten könnten. Die Ärztegesellschaft des Kantons Bern hat denn auch in ihren gesundheitspolitischen Leitlinien klar festgehalten, dass sie nicht bereit ist, an Rationierungsmassnahmen mitzuarbeiten. Sie wird nach wie vor die Interessen der Patienten vertreten. Die Einführung von Rationierungsmassnahmen wäre ein politischer Entscheid, welcher der Ärzteschaft diktiert werden müsste. Im Moment aber wird der Begriff vor allem dazu missbraucht, um in der politischen Diskussion rund um das Krankenversicherungsgesetz Druck zu machen. Dies ist ein durchschaubares Spiel. Von Rationierungsmassnahmen betroffen wären zunächst vor allem Behandlungen in Spitälern. Aber auch die ambulante Medizin müsste leiden: Die Ärzte würden zu einem Preiswettbewerb gezwungen, bei dem derjenige Liebkind der Kassen wäre, der am billigsten behandelt. Diskriminiert würden so vor allem Patienten, die hohe Kosten verursachen, nicht zuletzt ältere Menschen, chronisch Kranke und Behinderte. Sparen mit Generika Für die Entwicklung von Medikamenten sind oft teure und aufwändige Forschungsarbeiten erforderlich. Deshalb werden neue Wirkstoffe für viele Jahre durch ein Patent geschützt. Sobald dieser Patentschutz abläuft, dürfen auch andere Pharmafirmen Medikamente mit dem selben Wirkstoff unter anderem Namen auf den Markt bringen: so genannte Generika. Generika sind gleichwertig in Bezug auf den Wirkstoff und die Haltbarkeit. Sie sind in diesem Sinne mit dem Originalpräparat austauschbar. Generika unterscheiden sich aber oft in Form, Trägersubstanz und Verpackung vom Original. Dies wiederum verwirrt viele Patienten. Darum ist es von Vorteil, wenn Ärzte und Ärztinnen Medikamente abgeben dürfen und dem Patienten gleich erklären können, warum ein Generikum verwendet wird. In der Schweiz ist der Marktanteil von Generika im letzten Jahr im Vergleich zu 2003 von etwa 5 % auf rund 6 % gestiegen. Generika sind in der Regel etwa 20 bis 30 % billiger als Originalpräparate. Man erhofft sich daher von ihnen eine kostendämpfende Wirkung für das Gesundheitswesen. Was die pharmazeutische Industrie allerdings noch erklären muss: Warum sind in der Schweiz selbst Generika oft viel teurer als im Ausland? Immerhin muss man sich vor Augen halten, dass es mit Generika allein weder Forschung noch Fortschritt im Bereich der Medikamente geben kann. Freier Wettbewerb? Überall ist freier Wettbewerb gefordert, um dem Kunden das beste Angebot zum günstigsten Preis zu vermitteln. Freier Wettbewerb zwischen Kassen und Ärzten soll nun auch das Gesundheitswesen kurieren. Doch so einfach geht das nicht. Sind die Kassen dem Wettbewerb ausgesetzt, so funktioniert dieser Wettbewerb zwingend über den Preis, sprich die Prämie. Das Leistungsangebot ist kein Wettbewerbskriterium, da es von Gesetzes wegen in der Grundversicherung fest vorgeschrieben ist. Um günstige Prämien anbieten und am Markt bestehen zu können, brauchen die Kassen sogenannt «gute Risiken», also möglichst junge und gesunde Versicherte. Das Nachsehen haben die Alten und die Kranken – und das kann ja nicht Sinn einer sozialen Krankenversicherung sein. Wettbewerb setzt voraus, dass der Konsument Qualität und Preis eines Angebots beurteilen kann. Dies ist aber bei medizinischen Leistungen nicht möglich. Ein Kranker ist kein Kunde. Wer krank ist, will am Leben bleiben und möglichst schnell gesund werden. Alle andern Überlegungen treten hinter diesen Wünschen zurück. Auch in diesem Bereich versagt im Gesundheitswesen der Wettbewerbsgedanke. Der Arzt ist der Anwalt des Patienten. Er hat aus medizinischer Sicht zu tun, was dem Patienten nützt und nicht das, was der Kasse Geld spart. In einem freien Wettbewerb aber kommt der Arzt unter finanziellen Druck des Versicherers. «Sparen für die Kasse oder Behandeln für den Patienten?» – diese Frage darf sich nicht stellen. Patientenkarte: Schnüffelnase oder Rationalisierungsinstrument? Die Sammlung und Auswertung digitaler Daten bietet auch im Gesundheitswesen ungeahnte Möglichkeiten – und zwar sowohl für Missbräuche als auch für einen sinnvollen, ja unter Umständen lebensrettenden Einsatz. Die Möglichkeiten der Datenverarbeitung sind heute sehr weit gediehen. Die Erassung medoizinischer Daten wie Diagnosen, Therapien, verschriebene Medikamente auf einem Zentralcomputer wäre heute problemlos möglich. Eine solche zentrale Datenverwaltung verursachte kaum höhere Kosten als die heutige, handgestrickte Administration – im Gegenteil. Das hier skizzierte Projekt zu realisieren ist somit nur eine Frage der Datensicherheit einerseits und des politischen Willens anderseits. In Deutschland ist bereits beschlossen, ein solches System innert weniger Jahre einzuführen. Angst vor den Risiken Zwar werden schon heute Krankengeschichten, Röntgenbilder und dergleichen in speziell gesicherten E-Mails ausgetauscht. Die Vorstellung aber, sämtliche medizinischen Daten an einem zentralen Ort gespeichert zu haben, erregt Ängste. Wer könnte denn mit solchen Daten Schaden anrichten? Sicher wäre es z.B. für Lebensversicherer und Pensionskassen von grösstem Interesse, über den Gesundheitszustand ihrer Versicherten informiert zu sein. Ein gewisses Interesse könnten auch Arbeitgeber haben, die gefährdete Personen gar nicht anstellen oder noch vor Akutwerden einer Erkrankung entlassen könnten. Gut gesicherte elektronische Daten können heute jedoch kaum von Unbefugten eingesehen werden – vor allem dann nicht, wenn sie in ihrer grossen Menge nicht via Internet zugänglich sind. Systematische Missbräuche wie oben geschildert lassen sich durch drastische Strafmassnahmen unattraktiv machen. Kein Versicherer, der Bürger ausspioniert, dürfte noch lange im Geschäft sein. Die Frage des Datenschutzes wird lange Diskussionen auslösen. Attraktive Vorteile Die zentrale Sammlung medizinischer Daten hätte für den Patienten den offensichtlichen Vorteil, dass seine gesundheitliche Situation für jeden Behandler schnell ersichtlich wäre. Das wäre insbesondere in Notfällen wertvoll, wo der Patient keinerlei Auskünfte geben kann. Behandler könnten ferner Doppeluntersuchungen vermeiden und auf eine Krankengeschichte zurückgrei- fen, die wesentlich umfassender ist als das, was ihnen der Patient erzählen kann. Aus gesundheitspolitischer Sicht wäre die zentrale Datensammlung ein Kontrollinstrument, das je nach Verwendung wiederum zu Gutem oder Schlechtem führen könnte. Die Tätigkeit von Ärzten und Spitälern liesse sich überwachen. Aber auch Patienten, die als «Medizintouristen» unkontrolliert von Arzt zu Arzt reisen, die sich Medikamente oder Arbeitsunfähigkeiten erschleichen, müssten sich vielleicht eines Tages Fragen gefallen lassen. Die Patientenkarte wird kommen – wenn nicht morgen, so doch übermorgen. Es wäre bereits heute an den Politikern, hier die Weichen so zu stellen, dass die Vorteile eines solchen Instrumentes genutzt werden können, ohne dass für Patienten und Leistungserbringer unzumutbare Risiken entstehen. Was bezahlt die Kasse? Welche Leistungen sollen von der Allgemeinheit übernommen werden und für welche muss der einzelne Patient aus der eigenen Tasche bezahlen? Weil die Krankenkassenprämien heute einen spürbaren Teil des Haushaltbudgets ausmachen können, hat bei den Versicherten eine Tendenz zur «Rentabilisierung» eingesetzt: «Wenn ich so viel Prämien bezahlen muss, will ich auch einmal etwas zurück!» So wird das Gesundheitswesen erst recht zu einem Fass ohne Boden. Die gesetzlichen Vorgaben von «wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich» werden in Zukunft enger ausgelegt werden, was Verzicht bedeutet. Die Qualität des Gesundheitswesens wird darunter nicht leiden.