Schauspielhaus Zürich Zeitung #3

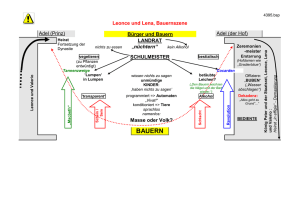

Werbung