Thieme: Ergotherapie im Arbeitsfeld Psychiatrie

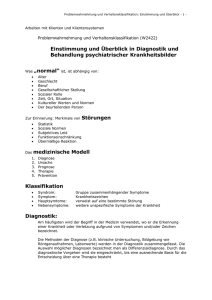

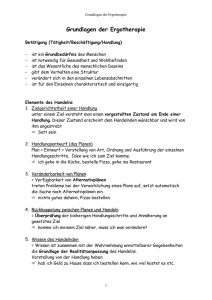

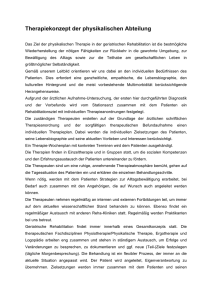

Werbung