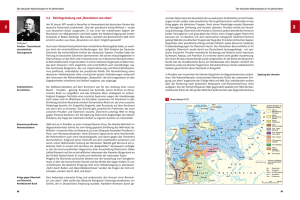

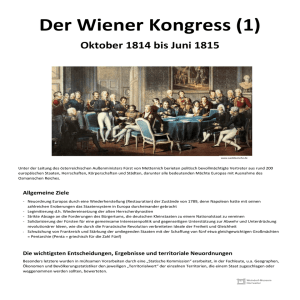

Vom Reichsverband zum Staatenbund. Die deutsche

Werbung