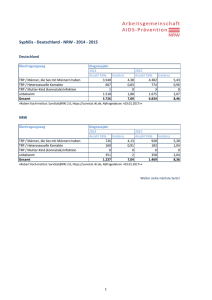

1. Jahresbericht 2010 über die erfassten meldepflichtigen

Werbung