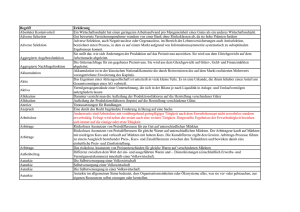

Document

Werbung