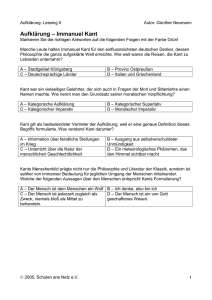

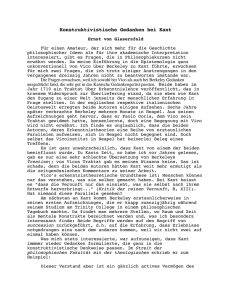

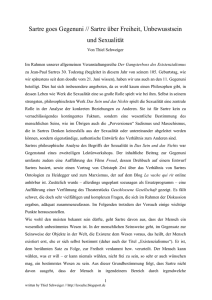

Kant und Sartre (Alfred Dandyk)

Werbung