Leseprobe - Ferdinand Schöningh

Werbung

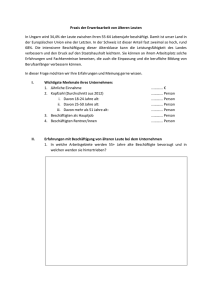

Konrad Canis Die bedrängte Großmacht Konrad Canis Die bedrängte Großmacht Österreich-Ungarn und das europäische Mächtesystem 1866/67–1914 FERDINAND SCHÖNINGH Umschlagbild: Der Schwarzenbergplatz in Wien (1905). Fotografie von Emil Mayer (1871-1938) Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2016 Ferdinand Schöningh, Paderborn (Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn) Internet: www.schoeningh.de Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages nicht zulässig. Umschlaggestaltung: Nora Krull, Bielefeld Printed in Germany. Herstellung: Ferdinand Schöningh, Paderborn ISBN 978-3-506-78564-0 Inhalt Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Einleitung Die Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Kapitel I Am Rande der deutschen Reichsgründung (1866/67-1871) . . . . . . . . . . . . . 31 Kapitel II Fragiles Dreikaiserverhältnis (1871-1875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Kapitel III Orientkrise (1875-1878) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Kapitel IV Zweibund mit Deutschland (1878-1880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Kapitel V Brüchige Bündnisse (1880-1885) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Kapitel VI Die internationale Krise (1885-1888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Kapitel VII Entspannung (1888-1890) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Kapitel VIII Kálnokys größerer Spielraum (1890-1894/95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Kapitel IX Kompromiß mit Rußland statt mit England (1895-1897) . . . . . . . . . . . . . . 249 Kapitel X Badenikrise, Bündnisstörungen und Balkanentente (1897-1901) . . . . . . . . 277 Kapitel XI Halbheiten: Dreibundverlängerung, Mürzstegentente und Neutralitätsvertrag mit Rußland (1902-1906) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Kapitel XII Aehrenthals Offensive. Die Bosnische Annexionskrise (1906-1909) . . . . . 335 6 Inhalt Kapitel XIII Prekärer Status quo (1909-1912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Kapitel XIV Geschwächt ins Abseits. Die Balkankriege (1912-1913) . . . . . . . . . . . . . . . 393 Kapitel XV Machtverfall bei Hochspannung (1913-1914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Ausblick und Rückblick Die Julikrise und der Kriegsbeginn 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Karten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Quellen- und Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Vorwort Österreichische Kollegen haben mir Mitte der achtziger Jahre vorgeschlagen, eine Geschichte der Außenpolitik Österreich-Ungarns zu schreiben. Ich habe den Gedanken damals nicht aufgegriffen, weil ich mir vorgenommen hatte, die Außenpolitik des deutschen Kaiserreiches zu untersuchen. Diese Arbeit hat mich über 20 Jahre beschäftigt, und das Ergebnis ist in drei Bänden inzwischen erschienen. In dieser Darstellung nimmt die Außenpolitik Österreich-Ungarns, des Bündnispartners des Deutschen Reiches, einen breiten Raum ein. Deshalb lag es nahe, sich anschließend doch in einer eigenen Untersuchung der internationalen Stellung der Habsburgermonarchie und ihrer Politik zuzuwenden. Ich sah mich der interessanten Aufgabe gegenüber, die Politik derjenigen Großmacht, die ich vordem als einen der Partner einer anderen zu sehen hatte, die im Zentrum der Darstellung stand, nun in umgekehrter Folge zu betrachten. Dabei fiel als erstes ins Auge, daß Österreich-Ungarn als zweitrangige Großmacht viel weniger als ein initiierender Akteur als eine auf Vorstöße von Rivalen eingehende Instanz in das internationale Geschehen eingriff, weniger agierte als reagierte, überhaupt mehr auf Abwehr als auf Angriff eingestellt blieb. Das galt schon für den Einstieg 1866/67, wo ein gravierender Unterschied zur Vorgeschichte des deutschen Kaiserreiches besteht: Während die deutsche Reichsgründung sich als ein Prozeß der offensiven Vorstöße abspielte, war die Begründung der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn ein Vorgang der Defensive. Die Geschichte dieses Reiches begann und endete mit verlorenen Kriegen, vor 150 Jahren mit dem österreichisch-preußischen und vor 100 Jahren mit dem Ersten Weltkrieg. Österreich-Ungarns erheblich begrenzter außenpolitischer Bewegungsspielraum ergab sich aus seiner im besonderen Maße einzigartigen staatlichen Substanz und seiner Stellung als Großmacht. Es war ein historisch gewachsenes, in vielem überlebtes Vielvölkerreich in einer Zeit, als in Europa der bürgerliche Nationalstaat dominierte. Es bestand aus zwei im Innern eigenständigen, in Widersprüchen untereinander verwickelten Staaten, denen unterschiedliche Völker und Nationalitäten angehörten, die mehr politische und nationale Geltung und Rechte einforderten, die ihnen die in den beiden Staaten jeweils dominierenden Völker, die Magyaren und die Deutschösterreicher, weitgehend verweigerten. Die politischen Systeme blieben folglich instabil, ebenso die außenpolitische Aktionskraft des gemeinsamen Reiches, weil sich auf diesen Feldern vielfältige Widersprüche ergaben. Sie erzeugten für die Außenpolitik erhebliche Belastungen. Das galt besonders in bezug auf die aufsteigenden Balkanstaaten, von denen zwei, Serbien und Rumänien, Mutterländer südslawischer und rumänischer Minderheiten in Österreich-Ungarn waren. Ähnlich gelagerte Gegensätze bestanden zu Italien angesichts einer italienischen Minderheit. Wegen dieser Besonderheit, aber auch weil der Balkanraum für die geschwächte Großmacht überhaupt als einziges äußeres Bewegungsfeld in Frage kam, blieb Österreich-Ungarn dort auf die Vormacht fixiert, um die Balkanstaaten möglichst unter Kontrolle zu halten und den Einfluß Rußlands, das ihm die Vormacht streitig machte, zurückzudrängen. Es suchte deshalb die Verbindung mit Deutschland, schon dank der historischen Gemein- 8 Vorwort samkeit, und mit England. Deutschland verlangte als Preis für den Zweibund die Dominanz, England suchte nur den Festlandsdegen gegen Rußland. Nach einer kurzzeitigen Periode instabilen Kompromisses mit Rußland geriet ÖsterreichUngarn am Ende in den Sog der kontinentalen und weltpolitischen Gegensätze zwischen Deutschland und den Mächten der Tripleentente Großbritannien, Rußland und Frankreich, die die Habsburgermonarchie als die Achillesferse des Zweibundes militärstrategisch und politisch ins Visier nahmen, deren Gegensätze zu den Balkanstaaten forcierten, wodurch die Existenzkrise des Reiches auf die Spitze getrieben wurde. Österreich-Ungarn unterlag folglich in einem besonderen Maße inneren und äußeren Zwängen, es blieb eine zweitrangige, vielfältig bedrängte Großmacht. Diese Umstände erforderten eine Darstellung, die der Analyse der Politik dieser Staaten, der Großmächte wie der Balkanstaaten, breiten Raum gibt und Österreich-Ungarns Außenpolitik umfassend in den Aktionsrahmen des europäischen Mächtesystems einordnet, weil von dort neben ausschlaggebenden Zwangsläufigkeiten und Bedrohungen auch Sicherheitsgewähr und Chancen herrührten. Gleichzeitig war es geboten, die innergesellschaftlichen – die nationalen, innenpolitischen, wirtschaftlichen, militärischen und ideologischen Hintergründe und Triebkräfte in besonderem Maße einzubeziehen, weil sie eine so gravierende Rolle spielten. Die Untersuchung ist politikgeschichtlich, analytisch erzählend angelegt, sie stellt die Vorgänge und Ereignisse selbst in den Mittelpunkt. Grundlagen der Untersuchung sind die wichtige Forschungsliteratur, im besonderen Maße aber die Quellen, die gedruckten und vor allem die ungedruckten – dienstliche und private. Wegen der besonderen Intensität der Beziehungen zwischen ÖsterreichUngarn und dem Deutschen Reich sind die ungedruckten Quellen, staatliche Akten und Nachlaßpapiere, sowohl aus den Beständen der österreichischen als auch aus denen der deutschen Archive in großem Umfang herangezogen. Besonders den Archivaren des Haus-, Hof- und Staatsarchivs sowie des Kriegsarchivs in Wien und des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes in Berlin gilt deshalb mein Dank. Sie betreuen mich seit nahezu fünf Jahrzehnten vorbildlich. Zu danken ist schließlich Dr. Helmut Hinze, der ebenfalls seit Jahrzehnten meine Manuskripte gelesen und mir auch diesmal wichtige Anregungen gegeben hat, Eike Dusen, der das Manuskript sorgfältig lektorierte und das Personenregister erstellte, dem Verlag Ferdinand Schöningh für die Aufnahme des Buches in sein Programm sowie seinem leitenden Lektor Dr. Diethard Sawicki für die gute Kooperation und – nicht zuletzt – meinem Sohn Christian, der mir unverdrossen technische Hilfe leistet. Neuenhagen bei Berlin, im Januar 2016 Konrad Canis Einleitung Die Grundlagen Der Anfang und das Ende der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, die nur ein halbes Jahrhundert bestanden hat, sind mit verlorenen Kriegen verknüpft: dem Krieg gegen Preußen 1866 und dem Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918. In dem heiklen Anfang, mit einem halben Kompromiß die tradionellen Vormachten gegen die unbefriedigten Minderheiten im Innern retten zu wollen und die bedrohte Großmachtstellung nur noch mit kraftlosen, defensiven Mitteln wahren zu können, lag einer der Gründe dafür, daß das Reich von Anbeginn an instabil war und es bis zu seinem Ende blieb. Fast ohne Unterbrechung wechselten innere und äußere Belastungen und Krisen einander ab. Das Stigma der Gefährdung haftete ihm permanent an. Österreichs Niederlage von 1866 war weit mehr als ein verlorener Krieg. Es schied aus dem sich konstituierenden deutschen Nationalstaatsverband aus. Preußens Sieg bei Königgrätz bedeutete eine wichtige Vorentscheidung für die kleindeutsche Lösung. Mehr noch: Mit der Niederlage sah sich Österreich wichtiger historischer Grundlagen seiner inneren und äußeren Existenz auf einen Schlag beraubt. Es verlor nicht allein seine Führungsrolle im Deutschen Bund, die ohnehin nur noch der Restbestand der einstigen Stellung war. Österreich und seine Hauptstadt Wien stellten über Jahrhunderte das Zentrum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, eines Weltreiches, dar. Von ihm waren lange Zeit wichtige Impulse des internationalen Geschehens ausgegangen. Die führenden Staatsmänner Europas hatten auf Wien geblickt, wenn sie Vorstöße nach außen planten oder auf solche Vorgänge zu reagieren trachteten. Die Deutschen in Österreich büßten ihre bundespolitische Verbindung mit den Deutschen im Norden und Westen und damit ein tragendes Element ihrer Dominanz im eigenen Staat ein. Denn dort allein bildeten sie niemals die Mehrheit. Welche Alternativen gab es? Für ein deutsch geprägtes zentralistisches Großösterreich verminderten sich die Aussichten. Eine mit der Habsburgermonarchie verknüpfte deutsch-nationale Perspektive, ebenso ein von jener dominiertes föderalistisches Großdeutschland waren abgetan. Konnte es wenigstens für ein föderalistisches Österreich eine Perspektive geben? Neben der starken deutschen Minderheit lebten Ungarn, Tschechen, Polen, Ruthenen, Italiener sowie mehrere Südslawenvölker und Slowaken. Die anderen größeren Völker der Monarchie, die Ungarn, die Tschechen und Polen, bislang von den Deutschen dominiert, sahen sich ermutigt und nutzten die Verlagerung der Kräfte, um Mitbestimmung in Staat und Politik zu verlangen.1 Konnten sie sich, unter welchen Auspizien und trotz des Aufkommens des Nationalismus in Europa mit den Deutschen zusammen auf eine stabile föderative Struktur verständigen, ohne daß eine Nation den Ton angab? Dafür gab es kaum Aussichten. So zeichnete sich bereits 1866 das Dilemma Österreichs ab. Allein halbe und instabile Kompromisse schienen möglich. Deshalb ist die Auffassung ziemlich verbreitet, daß dem danach neukonstruierten System die Gefahr des Verfalls von Anfang an eigen war. 10 Einleitung Die beiden Kontrahenten im Krieg und bislang um die Zukunft in Deutschland, Preußen und Österreich, standen sich in ihrer historischen Qualität konträr gegenüber. Preußen befand sich entschieden im Vorteil: als Repräsentant des wirtschaftlichen und politischen Fortschritts, der nationalen Zukunft, Österreich hingegen als die Verkörperung der Beharrung, des Stillstands, der Reaktion, des multinationalen Staates, aber auch der historischen Rechte. Für zwei in ihrer Sicht auf die Geschichte sehr verschiedenartig geprägte Historiker wie Ernst Rudolf Huber und Ernst Engelberg kennzeichnete Preußen nicht allein der Erfolg, sondern das höhere, historisch den Fortschritt verkörpernde, revolutionäre und somit gegenüber Österreich als legitim betrachtete Prinzip: Huber reklamiert das Recht der Nation auf den Nationalstaat, Engelberg, der marxistischen Fortschrittslehre verpflichtet, den unvermeidlichen, gesetzmäßigen Aufstieg der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft.2 Nicht nur auf den ersten Blick leuchtet manches ein. Preußen war ein deutscher Staat, das Zentrum einer aufstrebenden kapitalistischen Industriegesellschaft in einem nationalen Markt, die liberalbürgerliche Bewegung hatte dort einen ihrer Schwerpunkte, die meisten norddeutschen Kleinstaaten hingen von dem starken Nachbarn ab. Eine nationale Perspektive hatte sich unter den Liberalen um Preußen zu gruppieren begonnen, der Staat hatte sie schon 1849 in Dienst zu stellen gesucht. Österreich dagegen befand sich industriewirtschaftlich ebenso noch in den Anfängen wie in der Entwicklung einer bürgerlichen Gesellschaft. Staatspolitisch befand es sich in einem widersprüchlichen Übergang zwischen Altem und Neuem. Nationale Vielfalt dominierte. Franz Schnabel vertrat die Ansicht, daß Bismarck mit dem Sieg über Österreich eine föderative mitteleuropäische Lösung verbaut, vor allem aber mit diesem Krieg das Recht in der Geschichte mißachtet, die Nation, die Macht über das Recht gestellt hat.3 Im Grunde gehen Huber und Schnabel von zwei konträren Rechtsprinzipien aus: dem revolutionären Recht der Nation und dem konservativen, traditionellen Recht des Staates, und jeweils stellen sie das eine über das andere. In Wirklichkeit stehen sich beide Prinzipien nicht starr gegenüber. Für den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck war das Recht der Nation primär ein Mittel, um dem Recht seines Staates einen Durchbruch zu verschaffen. Stellt man das Recht der Nation in den Vordergrund, erhält der preußische Staat einen zusätzlichen legitimen, einen deutschen Machtanspruch, der es vor Österreich heraushob. Darauf kam es Bismarck an. Die Wortführer beider Mächte führten das von ihnen vertretene Rechtsprinzip als das höhere ins Feld, um ihre unterschiedliche Sicht auf den Machtanspruch zu begründen. Die Machtverluste Österreichs betrafen 1866 nicht allein das deutsche Problem. Mit seiner widersprüchlichen Struktur befand es sich auf dem Nachtrab nicht allein gegenüber der deutschen nationalen Bewegung, sondern auch gegenüber der italienischen, und im Ansatz hatte es sich bereits mit einigen slawischen auseinanderzusetzen. So wie von Preußen ging von einem zweiten sich konstituierenden Nationalstaat, Italien, wachsende Anziehungskraft aus. Benachbarte Großmächte, Frankreich in Italien und Rußland für die slawischen Völker, motivierten in zentrifugaler Richtung die nationalen Bewegungen in Österreich ebenfalls. Die führenden Großmächte, England, Rußland und Frankreich, standen bis Die Grundlagen 11 1866 in doppelter Frontstellung gegen Österreich, nicht nur, weil sie, zwar unterschiedlich stark, mit den nationalen Emanzipationen sympathisierten, sondern weil sie zudem den aus der Zeit des Staatskanzlers Clemens Fürst Metternich stammenden Rest der einstigen universalen machtpolitischen Dominanz Österreichs in Europa hinwegzufegen entschlossen waren. Mit dem Krieg war die Staatenordnung des Wiener Kongresses zerstört.4 Diese Ordnung der Großmächte hatte sich auf ein Gleichgewicht der großen Mächte gerichtet, und Österreich war zwar nicht die stärkste Macht, aber diejenige, die von ihrer Verortung und von ihren Beziehungen zu den Rivalen dieses Gleichgewicht bewahren und ausbalancieren sollte, weil es in seiner zentraleuropäischen Lage für die Funktion eines Mittlers zwischen den Rivalen geeignet war. Es konnte sich in dieser Funktion, die gleichzeitig seinen Mangel an wirtschaftlichem, politischem, militärischem und finanziellem Potential überspielen sollte, unter einer so überragenden Führungsfigur wie Metternich ersatzweise ideologisch zum Wortführer übergreifender Kooperation aufwerfen, indem es die konservativen Prinzipien des Machterhalts, der Legitimität und des Status quo, aber auch des Friedens gegen die sich in der Gesellschaft entfaltenden Kräfte der Bewegung, Veränderung und des Umsturzes ins Feld führte. Dieses großösterreichische, nur in abgeleiteter Form großdeutsche Prinzip schloß die Vormacht in Deutschland und Italien ein, in Kontrastellung zu den sich emanzipierenden nationalen Bewegungen. Damit hatte sich Österreich selbst den Stempel der Reaktion und des Stillstandes aufgedrückt, den es nun nicht mehr los wurde. Alle modernen Kräfte mußten in ihm das Haupthindernis für ihre Entfaltung erblicken. Diese Konstellation erwies sich schlagartig wirksam in der Revolution von 1848/50. Als die Frankfurter Nationalversammlung über die zukünftige Struktur eines deutschen Nationalstaats debattierte, stand die staatliche Zukunft Österreichs im Mittelpunkt. Obgleich es unter den Demokraten und Liberalen keine einheitliche Position gab, eine Aufnahme Österreichs in seiner derzeitigen Struktur konnten sich die meisten nicht vorstellen. Weitgehend einig war man sich allein, daß das deutsche Österreich einem deutschen Reich anzugehören habe. Ungewiß blieb, was mit den anderen Teilen geschehen sollte: So war die Rede von einer eigenen nationalstaatlichen Perspektive der Ungarn, Polen und Italiener, bei den Linken von einer großdeutsch-demokratischen Lösung und der Auflösung der Habsburgermonarchie, bei Teilen der Liberalen von einem Großdeutschland, dem die Fremdvölker angeschlossen werden sollten.5 Im Frühjahr 1849 verstand sich eine knappe Mehrheit der Nationalversammlung auf einen Kompromiß, auf die kleindeutsch-preußische Lösung, auf die sich die meisten Liberalen schon unter Druck der Widersacher verständigten, und, nachdem sie scheiterte, notgedrungen am Ende auf die begrenzte Version der preußischen Regierung der Gegenrevolution: der Idee eines engeren Bundes ebenfalls ohne Österreich, das mit diesem in einen lockeren weiteren Bund eintreten sollte. Sie alle blieben erfolglos, auch wegen des scharfen Gegenwindes, den die Großmächte entfachten.6 Für Österreich in seinem Bestand und seiner Struktur stellten alle diese Alternativen Herausforderungen dar, am radikalsten die großdeutsch-demokratische. Von Österreich ging deshalb für keine der Alternativen eine Initiative aus, sondern allein Abwehr, was die Schwäche seines Zukunftspotentials unterstrich. Selbst für 12 Einleitung ein großdeutsches Reich in multinationaler Vielfalt, in der Österreich den Ton angeben konnte, hätte dieses kaum die nötige Kraft zu entfalten und die politischen und gesellschaftlichen Gegenkräfte auszuschalten vermocht. Österreich als Staat war durch die Revolution historisch-gesellschaftlich höchst gefährdet, anders als jede andere Großmacht in Europa. Erstaunlicherweise vermochte sich Österreich dennoch aus der revolutionären Krise, so hart es sie getroffen hatte, wieder herauszuwinden. Es gelang seiner Führung, die innere Revolution zu ersticken und die nationale in Ungarn, Italien und Böhmen ebenfalls. Eine überragende Persönlichkeit an der Spitze, der Ministerpräsident Felix Fürst Schwarzenberg, ein Mann vom Format Metternichs, überwand die Niederlagen mit einer kraftvollen Offensive der Exekutive und setzte die historische Autorität des Staates gegen den modernen Anspruch der Nationen. Den gegen die Revolution wie gegen die Frankfurter Nationalversammlung gerichteten kleindeutschen Vorstoß der preußischen Regierung beantwortete er mit einem großösterreichischen. Der Gesamtstaat sollte in den Deutschen Bund eintreten und ein 70-Millionen-Reich entstehen, in dem Österreich die Dominanz zufiel. Wie ernst war es Schwarzenberg mit diesem Plan? Er mußte wissen, daß es diesem an ausreichendem inneren und äußeren Rückhalt fehlte, bei den nichtdeutschen eigenen Völkern, auch unter einem beträchtlichen Teil besonders der bürgerlichen Deutschen außerhalb Österreichs, denen ein Kleindeutschland realistischer oder sogar ein reformierter Bund reizvoller erschien, und bei den Großmächten, denen ein mächtiger Staat in Mitteleuropa nicht genehm war. Einzig unter den Deutschen in Österreich konnte durchweg mit Zustimmung gerechnet werden, weil sie ihre nationale Zuordnung erhalten und eine gewisse Bevorzugung erwarten könnten. Oder lag es dem Ministerpräsidenten überhaupt nur daran, mit der eigenen Offensive den preußischen Vorstoß zu durchkreuzen, ohne in Wirklichkeit ein positives Gegenprojekt zu verfolgen und strategisch allein die Restauration des Deutschen Bundes im Sinne zu haben? Dieses negative Ziel erreichte er. Und nichts anderes hat er wohl auch anvisiert. Die unrealistische, nur taktisch motivierte Basis seines Plans ließ sich klar erkennen, als auch die Absicht, Österreich in den Zollverein zu lancieren, mißlang. Ein Eintritt hätte die Entwicklung des nationalen Marktes in Deutschland gestört und in Österreich die Keime industrieller Wirtschaft der norddeutschen Konkurrenz ausgeliefert und womöglich erstickt und war deshalb bereits im Land selbst nicht auf Beifall gestoßen. Nachdem Schwarzenberg überraschend gestorben war, kamen in den fünfziger Jahren die strategische Sterilität der Habsburgermonarchie, ihre außenpolitische Handlungsunfähigkeit angesichts der andrängenden modernen, immer mehr Widerhall findenden Perspektiven der liberalen und nationalen Bewegungen in Europa auf dramatische Weise zum Tragen. Als der Krimkrieg zwischen Rußland und dem Osmanischen Reich ausgebrochen war und sich die Westmächte auf die türkische Seite stellten, vollzog Wien, auf dessen Dankbarkeit Petersburg nach seiner Waffenhilfe bei der Niederschlagung der ungarischen Revolution 1849 gerechnet hatte, einen abrupten Frontwechsel. Es näherte sich den Westmächten. Es sorgte sich bei einer nationalen Bewegung der von der Türkei unterdrückten und vom Zarenreich geförderten abhängigen Balkanvölker um seinen Einfluß auf Die Grundlagen 13 der Halbinsel und beabsichtigte ferner, vielleicht in erster Linie, aus der lähmenden Passivität herauszutreten, in die es geraten war.7 Seine Schwäche verlieh seinem Rußland enttäuschenden Vorgehen eine besonders provokante Note. Es beteiligte sich zwar nicht am Krieg, zwang jedoch Petersburg, die soeben besetzten Donaufürstentümer zu räumen und ließ dort eigene Truppen einrücken. Am Ende verbuchte Österreich allein Einbußen: England und Frankreich honorierten die Kooperation nicht, Rußland war zum Feind geworden und verband sich mit Preußen. In der politischen Öffentlichkeit in Deutschland verstärkte sich durch den Krieg der Eindruck, mit dem Deutschen Bund politisch nicht handlungsfähig zu sein und zum Spielball der großen Mächte herabzusinken. Diese Besorgnis nahm auf dramatische Weise zu, als Frankreichs Kaiser Napoleon III. 1859 gemeinsam mit der italienischen Nationalbewegung Krieg gegen Österreich führte, um dessen oberitalienische Provinzen einem zukünftigen italienischen Nationalstaat anzugliedern. Die deutsche Nationalbewegung solidarisierte sich nicht mit der italienischen, im Gegenteil: Die äußere Sicherheit sah sie durch Frankreich gestört, den über die Jahrhunderte als permanente Bedrohung empfundenen Gegner, womöglich sogar noch durch Rußland in einer Zweifrontenkriegskonstellation. Großdeutsche Vorstellungen lebten auf. Die Bewegung reichte von äußersten Linken bis zu Konservativen. Das österreichische Oberitalien galt überraschend als Garant deutscher Sicherheit. Österreich erhielt plötzlich eine Art nationale Mission, der es gar nicht gewachsen war. Sie blieb ein Traumgebilde. Preußen, der Rivale, verweigerte sich der unbedingten Hilfe. Österreich schloß nach verlorenen Schlachten überstürzt Frieden, um Konzessionen an den Rivalen zu umgehen.8 Dennoch blieb es ein erstaunlicher Vorgang. Viel scheint dafür zu sprechen, ihn nicht allein in seiner politischen Aktualität, sondern auch ideologisch-kulturell geprägt zu erfassen, denkt man etwa an die Sänger- und Turnfeste sowie die Schillerfeiern, und ihn in seiner Spezifik sowohl von den kurzfristigen des Krieges als auch von den konstanten Antriebsmomenten her zu sehen: Die althergebrachte Sorge vor der französischen Bedrohung war leicht zu beleben, der Blick zurück in vergangene Größe, Tradition und Kultur des alten Reiches harmonierte mit ihr und motivierte Visionen eines großen mitteleuropäischen Machtkomplexes, der die Nachbarn in Schach hielt und im Innern möglichst freie Entfaltung der nationalen Kräfte gestattete. Wurde Österreich zum einen in seiner Reichstradition verklärt, kam es durch den Augenblick geprägt im Zusammenhang mit den Sorgen über den italienischen Krieg rasch zu Enttäuschungen über die österreichische Politik. Denn mit den hehren Visionen hatte das praktische Vorgehen des Wiener Staates wenig zu tun, das von politisch-militärischer Malaise, wirtschaftlicher Schwäche, finanzieller Not und rigider Innenpolitik eines überlebten halbabsolutistischen Systems beherrscht war. Insofern konnte diese Stimmung der Enttäuschung sogar zu einer Gefahr für die politischen Systeme in Österreich, aber auch in Preußen werden. Durch die italienischen Ereignisse und ihre Wirkung auf Mitteleuropa erhielten der Anspruch der deutschen Nation und damit des Wandels einen neuen Impuls und geriet die Ideologie der Legitimität der bestehenden Verträge, die bisherige Konstante der Politik der Staaten, angesichts der Handlungsschwäche Österreichs 14 Einleitung weiter in den Hintergrund. Verschwommen, kulturell dominiert, verliefen die großdeutschen, politisch-praktisch, allerdings noch keineswegs durchgängig, traten die preußisch-kleindeutschen Perspektiven nach vorn. Das liberale Bürgertum, auf Wirtschaft, politische Teilhabe und Bildung fixiert, hatte sich seit längerem angeschickt, diesen Weg fester zu markieren. Realpolitik war das bürgerliche Schlagwort. Österreichs Dilemma zeigte sich, als es 1863 einen Bundesreformvorschlag einbrachte. Dem Bundestag sollten ein fünfköpfiges Direktorium der Einzelstaaten mit Österreich, Preußen und Bayern als festen Mitgliedern sowie eine Delegiertenversammlung aus Abgeordneten ihrer Parlamente zugeordnet werden. Die letztere durfte nur alle drei Jahre tagen und Beschlüsse in der Bundesgesetzgebung fassen, die der Genehmigung durch eine Fürstenversammlung bedurften. Die Einzelstaaten reagierten freundlich. Sogar in der nationalen Bewegung gab es einige positive Signale. Manche Historiker gaben dem Plan eine weiterführende Perspektive, sogar in einer föderativen Richtung. Viel spricht nicht dafür. Bestimmend ist der Standpunkt geblieben, den Plan von vornherein zum Scheitern verurteilt zu sehen.9 Geradezu als kontraproduktiv für Wien mußte es sich allerdings erweisen, als Österreich im selben Jahr, geleitet von kurzfristigen machttaktischen Erwägungen, Preußen nicht den Vortritt zu lassen, im Krieg um Schleswig-Holstein gegen Dänemark seine Bundesgenossen in den deutschen Mittelstaaten vor den Kopf stieß und mit Preußen gemeinsame Sache machte, sich in seinem Schlepptau befand. Dieses Vorgehen kann als Beweis dienen, wie wenig ernst es Österreich mit einer Bundesreform war. Alles sollte beim alten bleiben. Jede nur einigermaßen realistische Alternative versprach Nachteile für Österreich, das war es, was die Verantwortlichen in Wien spürten und was sie lähmte. Nicht um ein größeres Deutschland, so Helmut Rumpler, sondern um ein anderes Deutschland ginge es der Habsburgermonarchie. Doch es ging ihr gar nicht um eine Veränderung in Deutschland, sondern nur um Österreich in seiner starren Stellung. Wirtschaftlich gerieten der kleindeutsche und der österreichische Markt überdies immer weiter auseinander. Dennoch: unreformierbar war der Bund nicht. So enthielten die Reformpläne des sächsischen Ministerpräsidenten Friedrich Ferdinand von Beust mehr Aussichten als die österreichischen und waren zudem ernster gemeint. Beust riet, neben Österreich und Preußen einen dritten, den mittelstaatlichen Komplex zu stellen. Er griff damit die Vorbehalte auf, die es in der süd- und mitteldeutschen, teils stark katholisch, teils freisinnig geprägten Bevölkerung in einer an die Reichstradition erinnernden lockeren großdeutschen, föderalen Richtung gegenüber einer preußischen Vormacht gab. In Zeiten, in denen akute außenpolitische Bedrohungen nicht bestanden, war außerhalb Preußens die Vorstellung, einen Nationalstaat, ein festes zentrales Dach, als notwendig zu erachten, keineswegs durchweg dominant. Beust suchte die Lösung offenbar in einem staatenbundlichen Kompromiß verknüpft mit bundesstaatlichen Akzenten, nach außen defensiv ausgerichtet.10 Der Plan blieb gleichwohl vage, von Preußen bekämpft und auch von Österreich nicht unterstützt. Im Frühjahr 1866 setzte der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck das Signal für eine wirkliche, zeitgemäße Wende, als er mit einem preußischen Die Grundlagen 15 Bundesreformantrag allgemeine Wahlen für ein deutsches Parlament in Aussicht stellte. Er war ernst gemeint und traf Österreich ins Mark. Für den folgenden Krieg verfügte Bismarck über eine stringente politische Strategie in der deutschen Frage. Er überwand den politischen Stillstand der Reaktionsperiode in Preußen, indem er im machtpolitischen Wettstreit mit den Liberalen ihr nationales Programm übernahm und es auf seine Weise begrenzt mit Mitteln umsetzte, über die die Liberalen nicht verfügten, und sie überspielen konnte. Er war überzeugt: Werde „den nationalen Bedürfnissen, welche auch von dem achtbaren Teile der Nation gefühlt werden, Befriedigung verschafft, so werden der Revolution die Vorwände genommen, aus welchen sie ihre Kraft zieht“. Er griff das Konzept auf, das die preußische Regierung bereits 1849, geschwächt mit defensiver Attitüde, ins Feld geführt hatte. Wie zu erwarten konnte sich Österreich bei aller Entrüstung zu einer konstruktiven Reaktion nicht durchringen.11 Nur auf den Krieg verstand es zu setzen, den Bismarck ebenfalls unvermeidlich fand. Österreich ging es allein darum, Preußens Macht zu beschneiden und im übrigen den Status quo zu bewahren. Überraschend endete der Krieg bereits nach wenigen Wochen und mit einem preußischen Sieg. Der Deutsche Bund erlosch. Preußen erweiterte sein Territorium und rundete es geostrategisch ab, beschränkte formell seine Vormacht auf Norddeutschland, gab ihr jedoch eine bundesstaatliche Struktur mit konstitutionellen Ingredienzien. Die süddeutschen Staaten blieben unabhängig, jedoch im Bündnis mit Preußen. Von territorialen Einbußen fanden sie sich ebenso verschont wie Österreich. Die Habsburgermonarchie hatte ihre Stellung in Deutschland und mit ihr das noch verbliebene Hauptelement ihrer europäischen Großmachtstellung verloren. Österreichs Niederlage im Wettstreit mit Preußen lag nicht nur in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Ausgangslagen und Konzepten in der deutschen Politik begründet, sondern auch in den Unterschieden im politischen System. In der Revolution 1848 hatten noch beide Mächte eine Niederlage erlitten. Sie vermochten sich schließlich von ihr zu erholen, jedoch in einer verschiedenartigen Weise. Preußen reagierte überwiegend mit flexiblen politischen Mitteln. Seine Regierung ließ eine Verfassung oktroyieren, die ein konservativ-konstitutionelles System installierte, setzte Militär gegen Erhebungen in Preußen nur punktuell, gegen Aufstände im Bundesgebiet 1849 im größeren Stil ein und suchte mit einer deutschen Initiative eine Kooperation mit den rechten Liberalen. Österreichs Verfassung blieb dagegen auf dem Papier. In blutigen Schlachten wurde die Revolution in Wien, Prag, Italien und Ungarn erstickt, dort mit russischen Truppen als Nothelfern. In der Reaktionsperiode stellte die Armee gleichsam die letzte Bastion für den Ernstfall dar, die täglich allgegenwärtigen Mittel bildeten die Bürokratie und die Kirche. Verknüpft mit der 70-Millionen-Vision setzte Schwarzenberg in Österreich auf einen halbabsolutistischen Zentralismus. Bürokratie sollte die nationalen und liberalen Bewegungen ersticken. Zu einer schlichten Restauration des Absolutismus in einer vormärzlichen Ausprägung kam es jedoch auch in Österreich nicht. Von einer „Modernisierungsdiktatur“ ist inzwischen die Rede.12 Es gab Übereinstimmungen mit dem Reformkonservatismus in Preußen, der jedoch in der Reaktionsperiode zum Stocken kam. Wirtschaftlich und politisch sind die Reformen in beiden Staaten fixiert auf die bürgerlich-kapitalistischen 16 Einleitung und agrarischen Spitzen als eine Art Herrschaftselite. Abgelöst wurde die bäuerliche Untertänigkeit. In der Praxis entwickelten sich beide Systeme jedoch weiter auseinander. Schwarzenbergs Tod eröffnete in Österreich Kaiser Franz Joseph für eine extrem konservative Richtung freiere Bahn. Liberale Freiheits- und Bürgerrechte wurden zurückgenommen. Eine zentralistische Verwaltungsreform ließ zwar eine funktionierende Verwaltung entstehen, die aber ihre Effektivität weiterhin im rigorosen Vorgehen gegen Andersdenkende nachwies. Finanzielle Malaise herrschte. Die Armee blieb schwach. Alles in allem konnte dieses Österreich weiter wenig Anziehungskraft auf die liberale, demokratische und nationale Bewegung im Westen und Norden des ehemaligen Bundesgebiets entwickeln.13 In der wirtschaftlichen Entwicklung kam Österreich allerdings voran,14 wenngleich längst nicht in dem Umfang und in der Dimension vergleichbar mit Preußen. Erst einmal waren die Ausgangsverhältnisse schlechter, weil das ursprünglich hochstehende Manufakturwesen seinen Vorsprung in der Metternich-Ära dank feudaler Hemmnisse eingebüßt hatte, für eine Industrie die Lagerstätten von Kohle und Eisenerz weit auseinanderlagen, der Eisenbahnbau, das Transportwesen erst in den Anfängen steckten und Kapital und Unternehmerinitiative fehlten. Die zögernd entstehende Industrie sah sich auf Schutzzölle angewiesen, so daß sich ein gemeinsamer Wirtschaftsraum nicht nur nicht mit Preußen, sondern auch nicht mit den deutschen Mittelstaaten entfalten konnte. Unter Schwarzenberg waren einige notwendige Wirtschaftsreformen erfolgt. Ein einheitliches Wirtschaftsgebiet der Monarchie begann verknüpft mit dem Zentralismus durch die Beseitigung der Binnenzölle und den forcierten Eisenbahnbau ansatzweise zu entstehen. Ausländische Banken legten Kapital an. 1855 setzte ein kurze Phase der Hochkonjunktur ein, schon zwei Jahre später kam es zu einer Depression, die bald darauf zusammenfiel mit der politischen und finanziellen Krise, die der Niederlage im Krieg gegen Frankreich folgte. Der Neoabsolutismus hatte ausgedient, nachdem sich das Bürgertum und maßgebliche Teile des Adels von ihm abgewandt hatten. Franz Joseph suchte das Heil in der Geschichte, um der unerfreulichen Gegenwart Herr zu werden. Inspiriert von ungarischen Aristokraten und einer Adelsfraktion aus den böhmischen Ländern setzte er gegen den abgewirtschafteten Zentralismus wie gegen einen Föderalismus der Nationalitäten und, um der Alternative eines modernen Konstitutionalismus auszuweichen, auf die „historisch-politischen Individualitäten“, einen konservativen Föderalismus der historischen Länder der Monarchie. Sie wurden mit Landtagen ausgestattet, die Abgeordnete für den Reichsrat bestimmten. Beide Gremien wirkten bei der Gesetzgebung mit, aber nur in beratender Funktion. Zufriedengestellt fand sich niemand: Die Deutschen bemängelten das fehlende Budgetrecht, die slawischen Völker sahen ihre nationale Qualität negiert, und die Ungarn sahen sich mißachtet, weil sie gleichgestellt wurden mit den vielen, teils kleinen Ländern.15 Auf die eine halbe Lösung folgte mit dem Februarpatent 1861 hektisch die nächste, ein neuer Anlauf des Zentralismus josephinischer Tradition mit einem modernen Zug, wie immer getragen von einer bürokratischen Elite, die zuletzt den Neoabsolutismus gestützt hatte, diesmal allerdings auch von den deutsch-österreichischen Die Grundlagen 17 Liberalen. Anton von Schmerling schuf eine gemäßigt konstitutionelle Verfassung. Der bestehende Reichsrat wurde ergänzt durch einen engeren Reichsrat ohne Ungarn und erhielt das Budgetrecht. Das Wahlrecht beruhte auf einem hohen Zensus, der es auf einen kleinen exklusiven Kreis von Besitzenden beschränkte. Düpiert sahen sich wiederum zuerst die Ungarn, die sich mit dem neuen Repräsentativorgan einer weiteren zentralen Instanz ausgesetzt fanden. Sie blieben dem weiteren Reichsrat fern, ebenso wie nach und nach die Tschechen und andere föderalistisch fixierte nationale Gruppen den engeren Reichsrat boykottierten. Wiederum antwortete der Kaiser mit einer partiellen Wende: Er sistierte 1865 den Reichsrat, ersetzte den Liberalen Anton von Schmerling durch den mährischen Aristokraten Richard Graf Belcredi und versuchte es mit einer neuen konservativföderalistischen Initiative. Vor allem sollten diesmal möglichst die Ungarn zufriedengestellt werden, erstmals seit 1848. Es war nicht zuletzt die ungelöste finanzpolitische Notlage, die immer neue Versuche der inneren Konsolidierung erzwang. Wirkliche Stabilität konnte niemals gewonnen werden. Es gab keine wirtschaftliche, soziale und völkische Homogenität, so daß weder die national und historisch stark zergliederte Aristokratie noch der nur in einzelnen Ländern maßgebliche bürgerliche Liberalismus für die gesamte Monarchie tonangebend werden konnten. Immer nur in Teilen des Reiches dominierten bestimmte Fraktionen. Eine einzige Kompromißalternative begann sich aus all den gescheiterten Versuchen schließlich deutlicher abzuzeichnen: eine Einigung, die auf die beiden noch kompaktesten gesellschaftlichen Kräfte setzte, auf das liberale deutsch-österreichische Bürgertum und auf die magyarische Aristokratie. Anders als Österreich war Preußen eine historisch-strukturell kompakte, politisch relativ stabile, national weitgehend homogene, sich wirtschaftlich rasant entwickelnde konstitutionelle Monarchie. Freilich gab es ungelöste Probleme. Die bürgerliche Gesellschaft befand sich im Aufwind, die Liberalen verlangten mehr machtpolitisches Mitspracherecht. Der Heeres- und Verfassungskonflikt drückte diesen Anspruch aus. Dennoch blieb das System funktionsfähig und nicht gezwungen, ständig politisch das Ruder herumzureißen. Da in Österreich die nationalen und politischen Gegensätze das System anhaltend lähmten, blickten die Liberalen in Deutschland nicht auf Österreich, sondern trotz erheblicher innenpolitischer Vorbehalte auf Preußen, wenn es um innere und äußere Sicherheit und um wirtschaftliches Wachstum in einem Nationalstaat ging. Damit ist das unterschiedliche Umfeld umrissen, in dem sich der preußischösterreichische Dualismus endgültig entschieden hatte. Man ginge fehl, würde man in erster Linie das politische Genie Otto von Bismarcks für die Entscheidung für Preußen verantwortlich machen. Es waren vor allem die unterschiedlichen Bedingungen. Auf Preußen gründete der kapitalistische Aufschwung, dem Bismarck mit den freihändlerischen Handelsverträgen entsprach, ebenso setzte darauf nationalpolitisch der überwiegende Teil des deutschen Liberalismus. Preußens Staatsstruktur, seine nationale, seine politisch-konstitutionelle ebenso wie seine geostrategische Lage in Norddeutschland erlaubten eine kleindeutsche Lösung nicht nur, Preußen konnte mit ihr nur gewinnen, wenn es sein zerrissenes Territorium zusammenband und die Vormacht in Deutschland errichtete. Dagegen vermochte Österreich seine überlieferte Machtstellung in Mitteleuropa nur als 18 Einleitung eine konservative Macht, sich berufend auf die Unantastbarkeit der Verträge, zu behaupten. Um die Macht ging es Preußen und Bismarck ebenso. Auch er blieb, wie Lothar Gall begründet, „geleitet allein von dem Ziel der Selbstbehauptung der Macht der eigenen Person und des eigenen Staates“.16 Nur verfügte er, anders als die Verantwortlichen in Wien, über ganz andere, vor allem moderne nationale und sogar revolutionäre Mittel und Möglichkeiten, zum Zuge zu kommen und darüber hinaus über die Fähigkeit, sie zu erkennen, zu definieren, auszugestalten und erfolgreich einzusetzen. Aus dem Deutschen Bund auszuscheiden bedeutete für die Deutschen in Österreich einen tiefen Schlag. Sie sahen sich auf einmal als eine Minderheit auf sich selbst gestellt und hatten ihre Sicherheit, die ihnen bislang die Verbindung mit den übrigen Deutschen gegeben hatte, verloren. Die Slawen in der Monarchie mußten sich ermutigt fühlen, zum Zuge kommen zu können und forderten auf dem Slawenkongreß 1866 eine föderalistische Umgestaltung des Reiches.17 Ohnehin geschwächt mußte dieser Anspruch die beunruhigten Deutschösterreicher veranlassen, jeder föderalistischen Alternative auszuweichen. Sie fürchteten, den Rest ihrer Sonderstellung einzubüßen. Geschwächt war Österreich noch in einer zweiten Hinsicht. Seine Stellung als eine der Großmächte in Europa war gefährdet. Eine mit den im Ostteil der Monarchie dominierenden Magyaren geteilte Herrschaft konnte dem Restreich noch am ehesten die Großmachtstellung sichern. Sowohl einen solchen Dualismus herzustellen und zu gewährleisten als auch nach außen Macht zu behaupten schien den Deutschösterreichern allein mit einer festen Dominanz im Westteil des Reiches gesichert. Eine Föderation mit den Slawen hätte kaum die politische Schlagkraft für jene Stellung aufgebracht, zumal sich die außenpolitischen Interessen und Vorstellungen der Deutschen und der Slawen kreuzten. Alle diese Aspekte verwiesen die Deutschösterreicher in der Habsburgermonarchie auf Ungarn. Diesem kam dieses Interesse höchst gelegen. Die Magyaren waren in erster Linie daran interessiert, in ihrem Territorium nach der 1849 erfolgten Sistierung der Verfassung ihre traditionelle Herrschaft ungeschmälert wiederherzustellen. Auch für die Magyaren kam in dem von ihnen dominierten Land eine Föderation mit den slawischen und rumänischen Minderheiten nicht in Frage. Eine Großmachtstellung zu behaupten, waren sie allein genauso wenig in der Lage wie Österreich. Auch sie sahen diese aber als lebenswichtig an. Vereinzelt mußten sie sich eingekeilt zwischen dem sich konstituierenden PreußenDeutschland, dem Zarenreich und Restösterreich ausgeliefert vorkommen. Ihre aristokratischen Eliten ließen sich deshalb davon leiten, geostrategisch nicht für sich allein bestehen zu können, sondern des Bündnisses mit einem anderen Staat zu bedürfen. Dieser Staat konnte nur Österreich sein. Von ihm hatte Ungarn nicht zu fürchten, dominiert zu werden. Und für die Deutschen in Österreich konnte die ungarische Hegemonie gegen die nationalen Minderheiten ein zusätzliches innerstaatliches Stabilisierungselement bilden. Wie sollte diese Bindung beschaffen sein? Beide Staaten setzten zuerst auf die historisch gewachsene Monarchie. Es gab in Ungarn Stimmen für die Personalunion, doch bevorzugte letztlich auch Österreich eine Verbindung zwischen zwei völlig selbständigen Staatskörpern, die ihre innere Unabhängigkeit bewahrten, Die Grundlagen 19 aber eine Einheit nach außen bildeten. Jószef Eötvös, einer der ungarischen Wortführer des Ausgleichs, ließ sich überdies bereits 1866 von einer bedrohlichen anderen Alternative motivieren: Nach einem absehbaren Anschluß Süddeutschlands an den Norden könnten sich auf Dauer die deutschen Provinzen Österreichs allein dem Einheitssog nicht entziehen und die slawischen Landesteile desselben würden dann zwar womöglich Ungarn zufallen, aber es noch gefährlicher zwischen Rußland und Deutschland pressen. Auch diese Perspektive verwies die Magyaren auf die Verbindung mit Österreich.18 Bereits vor dem Krieg 1866, nach all den gescheiterten zentralistischen und föderalistischen Versuchen, war eine dualistische Richtung erstmals erwogen worden, als Kaiser Franz Joseph mit der ausgleichsfreundlichen magyarischen aristokratisch-liberalen Adelsfraktion Franz von Deáks Sondierungen aufnahm, um die Monarchie auf das absehbare Ringen mit Preußen um die Vormacht in Deutschland vorzubereiten. 1865 setzte der Kaiser die ungarische Verfassung von 1848 wieder in Kraft. Nach dem Krieg nahmen beide Seiten, gestützt auf die DeákFraktion und die deutsch-österreichischen Liberalen, die Verhandlungen für den Ausgleich in Richtung auf ein Bündnis zwischen beiden Staaten auf, auf österreichischer Seite geleitet von Friedrich Ferdinand Graf Beust, den der Kaiser als Ministerpräsidenten und Außenminister eingesetzt hatte. Diese Personalentscheidung ließ darauf rechnen, daß die Großmachtstellung behauptet werden, folglich die Außenpolitik eine zentrale Rolle spielen sollte. Das Reich im Innern zu stabilisieren, eine starke Staatsmacht zu schaffen stellte sich nach der Niederlage erst einmal als eine unabdingbare Voraussetzung für jede aktive Außenpolitik dar. Weil sie unaufschiebbar waren, stellte Beust die inneren Entscheidungen über das Reich zunächst in den Vordergrund. Realitätsbezogen verstand er Großmachtpolitik als die Bedingung für das Gedeihen der Monarchie. Die Reichsstruktur neu zu konstituieren galt ihm als die Voraussetzung. Lothar Gall sieht ihn als nüchternen Realisten und als reinen Opportunisten,19 ein schnörkelloser Machtpolitiker war er zweifellos. Nach 1848 war es ihm darum gegangen, den Deutschen Bund zu erhalten, mit dem er als sächsischer Ministerpräsident die Eigenständigkeit seines Staates am ehesten zu behaupten erwartete. Er neigte zu Österreich, das ihm diese Strategie zu gewährleisten schien. Sein entschiedener Gegensatz zu Bismarck war vorbestimmt. Dies hat Franz Joseph geleitet, als er ihn berief. Ihn einzusetzen ließ die Perspektive der Revanche schon vermuten, die unter der aristokratisch-militärischen Hofpartei mit Kaiser Franz Joseph ihre Anhänger besaß. Auch Beust mag einen solchen Wunsch insgeheim gehegt haben, aber er war Realist genug, um zu wissen, ein solches Ziel in dieser Lage nicht ernsthaft ins Auge fassen zu können. Ihm lag daran, die Entscheidungen von 1866 nicht ausufern, vorerst wenigstens die süddeutschen Staaten nicht preußischer Vormacht anheimfallen zu lassen. Ohne sichere Bundesgenossen war an ein Revisionsziel nicht zu denken.20 Beust ließ es für das geschwächte Österreich sogar erst einmal geraten erscheinen, Preußen Verständigung zu signalisieren. Frieden zu Versöhnung zu suchen, bot er an. Zeit zu gewinnen stand obenan. Beust zu berufen bewies den Willen des Kaisers, statt der föderalistischen endgültig auf die dualistische Richtung zu setzen. Sie setzte wie in Ungarn ohnehin 20 Einleitung auch in Österreich auf Zentralismus. Wenn er die Verhandlungen für den Ausgleich zu beschleunigen suchte, geschah das zu dem Zwecke, nach der inneren Stabilisierung rasch die außenpolitische Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Die Motivation für den Ausgleich stellte sich bei Beust und den vorherrschenden Stimmen der Deutschösterreicher und Ungarn indes entgegengesetzt dar: Während der Kaiser wie Beust eine Revanche langfristig nicht ganz ausschlossen, visierten die Deutschliberalen und Magyaren sie gerade nicht an, sondern suchten ihre Stellung der neuen Lage anzupassen und sie wieder zu festigen. Ein Richtungsstreit kündigte sich an, der die außenpolitische Aktionskraft lähmen konnte. Formell war der 1867 abgeschlossene Ausgleich ein Vertrag zwischen der ungarischen Regierung und Kaiser Franz Joseph als König von Ungarn.21 Er stellte die Verbindung zweier souveräner Staaten innerhalb derselben Monarchie dar. In den inneren Angelegenheiten besaßen beide die volle Souveränität mit eigenen Verfassungen, Regierungen und Repräsentativorganen, über denen der Kaiser und der König als konstitutioneller Monarch thronte. Als gemeinsame Reichsangelegenheiten galten der Hofstaat, die äußere Politik, die Reichsverteidigung mit dem gemeinsamen Militär als dem Instrument sowie die Finanzen, die für diese Bereiche aufzubringen waren. Daneben gab es die dualistischen Angelegenheiten: Handel, Währung, Zoll und Steuern, die zwar für beide Staaten als souverän zählten, aber der Abstimmung bedurften. Zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben wurde für zunächst zehn Jahre eine Quote von 70 Prozent für Österreich und 30 für Ungarn festgelegt. Die Ausgaben für die gemeinsamen Bereiche wurden von zwei Ausschüssen der beiden Parlamente, der beiden Häuser des ungarischen Reichstages und des engeren Reichsrates des österreichischen Teils, den Delegationen, bewilligt, die faktisch an die Stelle des bisherigen weiteren Reichsrates traten. Die gemeinsamen Angelegenheiten oblagen dem Monarchen, der sich dabei von dem Gemeinsamen Ministerrat beraten ließ, einem Gremium, das aus den Gemeinsamen Ministern für Äußeres, Krieg und Finanzen und den Ministerpräsidenten beider Reichshälften bestand und bei dem der Außenminister den Vorsitz führte, wenn ihn nicht der Monarch selber wahrnahm. Alle äußeren Fragen des Reiches bis hin zu Krieg und Frieden lagen allein in der Zuständigkeit des Monarchen, waren also auf eine absolutistische Weise geregelt. Der Gemeinsame Außenminister leitete die Außenpolitik allein im Auftrag des Kaisers, agierte also faktisch weitgehend in der Tagespolitik eigenständig und unabhängig. Er war den Delegationen nicht verantwortlich. Franz Joseph regierte in der inneren Politik als ein konstitutioneller, in der äußeren als ein absoluter Herrscher. Der Herrscher war es zugleich, der die Spitze der beiden Reichshälften und damit deren Verbindung personifizierte, als Kaiser von Österreich und König von Ungarn. Der Monarch blieb der Dreh- und Angelpunkt der reichspolitischen Struktur. Er war die höchste Autorität und das historisch-ideologische Integrationsinstrument, das die ganze Konstruktion am ehesten zusammenhielt. Zugleich präsentierten sich mit dem Monarchen an der Spitze Armee und Marine als sichtbare Repräsentanz des Reichsgedankens in der Doppelmonarchie. Die Armee stellte das feste Bindemittel und eine politische Garantie für das System nach außen und innen dar. Sie war es, die das feste Band des Zusammmenhaltes der Völker der Monarchie auch in der Öffentlichkeit bildete. Die Grundlagen 21 Großmachtpolitik bedeutete Kaiser Franz Joseph die essentielle Gewähr für den Bestand und die Autorität des Reiches wie für seine eigene. Schon deshalb erblickte er in der Außenpolitik seine persönliche Domäne. Überragende großmachtpolitisch aktive Staatsmänner wie Metternich und Schwarzenberg hatten ihn geprägt. Er selbst war in einer Phase höchster Gefährdung des Reiches 1848 an die Spitze gelangt. Nach Schwarzenbergs Tod glaubte er die Funktion der Staatsmacht in eigener Regie wahren zu können. Mißerfolg nach Mißerfolg mußte er verbuchen, außen- wie innenpolitisch. Mit der Entscheidung für den Dualismus und seine Ausrichtung setzte er mit Beust wieder auf eine starke außenpolitisch versierte Figur an seiner Seite. Neben der Großmachtwahrung kam es dem Kaiser darauf an, die Autorität der Staatsmacht nach innen durch Rechtssicherheit zu gewährleisten, indem er Verläßlichkeit, Konstanz und Kontinuität verkörperte, als Kontrast zur innen- und außenpolitischen Instabilität. Er achtete strikt das dualistische System wie die Verfassungen beider Staaten, hielt penibel seinen Handlungsspielraum ein – pflicht- und verantwortungsbewußt, geradlinig, abgewogen, kühl, auf fast bürokratische Weise. Diese Jahrzehnte währende zuverlässige Beständigkeit gewann auf Dauer staatserhaltende Dimension. Außenpolitische Grundsatzentscheidungen ließ er sich nicht abnehmen, suchte aber immer Übereinstimmung mit dem Außenminister, schon um das System nicht zu belasten. In permanenter Sorge um die Autorität der Macht, seit 1848 vorgeprägt, durch ständige Gefährdungen erneuert, setzte er auf die aktive, flexible Defensive, mit einem durchaus pessimistischen Grundton. In der Praxis vermochte mit der Zeit der Gemeinsame Ministerrat ebenfalls einen spezifischen Zusammenhalt der beiden Hälften zu erzeugen. Er hatte den Vorschlag des Etats für die gemeinsamen Ausgaben zu erarbeiten und führte im Zusammenhang mit der Beratung des Etats Grundsatzdebatten über die äußere Politik, über Handelsverträge mit anderen Staaten und über militärische Grundsatzfragen. Da die Delegationen diesen Etat zu bewilligen hatten, kam es auch bei ihnen zu Debatten über den außenpolitischen Kurs, den der Außenminister darzulegen hatte. Diese Konstellation ließ den Stellenwert des Ministerrates und vor allem die Machtposition des Außenministers erheblich wachsen, weil ihre Kompetenzen faktisch immer mehr in eine quasikonstitutionelle Richtung führten. Die Macht des Ministers übertrug sich zusehends auch auf Grundsatzfragen der Reichspolitik. Der Drang zur Großmachtstellung hatte den Ausgleich schon getragen. Dessen Institutionen erfüllten und bestätigten nun die zentrale Position der Außenpolitik und nach der des Kaisers die ihres leitenden Ministers. Eine vollständige Übereinstimmung über das Resultat des Ausgleiches gab es zwischen den Auguren in Budapest und Wien nicht. In Österreich herrschte die Auffassung vor, es mit zwei souveränen Teilen eines Reiches, in Ungarn die Vorstellung, mit zwei getrennten Staaten zu tun zu haben. Ein einheitliches Volk gab es nicht. Zwar setzten die Eliten beider Reichsteile auf Großmachtpolitik, dennoch konnte unter ihnen in der außenpolitischen Ausrichtung nur eine begrenzte Einheitlichkeit und Schlagkraft erreicht werden, weil es bei ihnen wie überhaupt unter den Völkern des Reiches unterschiedliche Interessen gab. Auf wirtschaftlichem Gebiet profitierten von dem Ausgleich beide Teile kurzfristig am meisten, weil sie sich vorteilhaft ergänzten. Bereitwillig und in einem 22 Einleitung wachsenden Maße nahmen Ungarn österreichische Industriewaren und Österreicher ungarische Agrarprodukte auf. Ein einheitlicher Wirtschaftsraum entstand jedoch nicht, weil die strukturellen Unterschiede erheblich blieben und die jeweiligen Prioritäten von den zuständigen Eliten eifersüchtig bewahrt wurden. Die Pro-Kopf-Produktion beider Volkswirtschaften blieb unterschiedlich; die österreichische produzierte den doppelten Wert an Gütern. Eine neue Weltkonjunktur förderte das Wachstum zusätzlich. Sie erhielt in Österreich und Ungarn einen spezifischen Antrieb, weil sie dort mit zwei Rekordernten einherging, während im übrigen Europa Mißernten zu verzeichnen waren. Diese gestatteten der österreichischen, vor allem der ungarischen Landwirtschaft, ihre Produkte in großen Mengen zu hohen Preisen abzusetzen. Es kam zu Kapitalzuwachs und dadurch zu einer erhöhten Investitionsbereitschaft, die sich vor allem für den Eisenbahnbau auszahlte und die Entwicklung der Schwerindustrie förderte. So stand in der Monarchie die Gründerzeit in einem besonderen Maße im Zeichen des raschen Wachstums. Die neue Struktur gewann wirtschaftlich rasch Autorität und damit auch das System als Ganzes.22 Auf innenpolitischem Gebiet ergab sich in beiden Teilen ein unterschiedliches Bild. Beide Staaten profitierten von dem Ausgleich in völlig unterschiedlichem Maße. Da die Vormacht der Magyaren als der dominierenden Nation in Ungarn uneingeschränkt gewährleistet war, bedeutete der Effekt des Ausgleiches eine von außen abgesicherte neue Garantie der magyarisch-aristokratischen Oberherrschaft in einem zentralistischen System über die nationalen Minderheiten. Ungarn war zwar formell eine parlamentarische Monarchie, aber keine demokratische, sondern eine aristokratische. Der Adel beherrschte beide Häuser des Reichstages, weil das Abgeordnetenhaus mit einem auf 800.000 Wahlberechtigte begrenzten Wahlrecht gewählt und die Mitglieder des Herrenhauses vom König ernannt wurden. Er dominierte folglich Legislative und Exekutive. Die magyarischen Eliten aus dem großen Grundbesitz, den Magnaten, aus dem oberen Mittelstand und nicht zuletzt aus der hohen Bürokratie hatten die Schlüsselpositionen des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens inne. Durch die volle innere Unabhängigkeit des Staates und die Restauration des Verfassungssystems sicherten sie ihre Machtstellung und dehnten sie aus, sowohl in der sozialen als auch in der nationalen Politik, gegenüber den Kroaten, Serben, Slowaken und Rumänen. Zudem konnten es die Magyaren nutzen, daß die südslawischen, rumänischen und slowakischen Minderheiten sich zahlenmäßig einzeln weit in der Minderheit befanden, obwohl sie zusammengenommen quantitativ den Magyaren ebenbürtig waren. 1890 standen den 7,4 Mill. Magyaren 2 Mill. Slowaken, 1,6 Mill. Kroaten, 1,1 Mill. Serben und 2,6 Mill. Rumänen gegenüber. Außerdem lebten 2 Mill. Deutsche in Ungarn. Diese Konstellation trieb die Magyaren an, die Vorherrschaft noch fester abzusichern. Dem Staat kam die neue Bewegungsfreiheit zugute, um eine rigorose Magyarisierung auf rabiate Weise auf allen Gebieten durchzusetzen. Das neue Reichsbürgerrecht kannte nur eine unteilbare politische Nation, die ungarische, als das tragende Element des Staates. Von einem Dogma der kulturellen Überlegenheit ausgehend war die Schul- und Amtssprache ungarisch. Das kulturelle Entwicklungsniveau in den serbischen, slowakischen und rumänischen Gebieten Die Grundlagen 23 stand allerdings noch auf einem niedrigen Niveau, auch weil die Armut groß war. Andererseits konnten der serbische und der rumänische Staat in der Nachbarschaft, noch mitten im Prozeß der Konstituierung, vorläufig ihren Minderheiten in Ungarn wenig Anreiz aussenden, schon weil der Lebensstandard ihrer Bevölkerung noch niedriger war als der dieser Minderheiten. Vielmehr stieg dort der Aufstiegsreiz für die Gebildeten und Wohlhabenden aus den Fremdnationen an, so daß der Assimilationstrend zunahm. Allein mit den zivilisatorisch und kulturell am weitesten entwickelten Kroaten kam verfassungsrechtlich ein Sonderstatus zustande, der jedoch praktisch-politisch nur begrenzte Wirkung entfaltete. Das politische System in Ungarn gewann durch den Ausgleich folglich durchgreifend rasch Stabilität. Die Liberale Partei, geführt von den Vorkämpfern der Eigenständigkeits- und Freiheitsrechte in der Revolutionszeit und in den beiden vergangenen Jahrzehnten wie Franz von Deák und Julius Graf Andrássy, deren Autorität durch ihre tragende Rolle bei der Neugewinnung der staatlichen Souveränität im Innern und dem Ausgleich noch gewachsen war, stellte mit der unangefochtenen absoluten Mehrheit im Parlament permanent die Regierung, die im Grunde völlig unbedrängt agieren konnte. Die gesetzliche und praktische Ausgestaltung und Absicherung des zentralistischen Systems, zumal gegen jeden föderalistischen Ansatz, stand für die nächste Zeit im Vordergrund der Regierungspolitik. Die Einflußnahme auf die Außenpolitik des Reiches hielt sich vorerst in Grenzen, aber es gab keinen Zweifel, in der Großmachtsicherung und der außenpolitischen Strategie den eigenen Standpunkt ungeschminkt zur Geltung bringen zu wollen. Die Durchsetzungskraft war von vornherein dank des einheitlichen, kompakten Staatskörpers hoch zu veranschlagen.23 In der latenten Konkurrenz beider Reichsteile besaß dadurch Ungarn machtpolitische Vorteile, die es rigoros nutzte. Denn anders als Ungarn vermochte der österreichische Staat zu stabilen politischen Verhältnissen nicht zu finden, wie sich schon äußerlich in der formellen, erst einmal hilflos anmutenden Bezeichnung „die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder“, in der nur ein wenig populäreren bürokratischen Kennzeichnung „Cisleithanien“ und erst 1915 in dem vernünftigen Begriff „Österreich“ ausdrückte. Die Deutschen dominierten dort demographisch und politisch nicht so deutlich wie die Magyaren in Ungarn. Auf sie entfielen 1880 8 Mill., auf die Tschechen 5,2, die Polen 3,2, die Ruthenen 2,8, die Slowenen 1,1 und die Italiener 0,7 Mill. Einwohner. Die Deutschen hatten ihre bisherige Vorrangstellung vor allem der Verbindung mit den Deutschen im übrigen Bundesgebiet zu verdanken, die verloren war. Geschlagen, abgetrennt und ausgeschlossen fühlten sie sich und mußten sich in dieser als bedrohlich empfundenen Stellung in einem faktisch neuen System politisch erst einmal zurechtfinden. Auch ihre territoriale Struktur stand ihr im Bestreben, ein homogenes politisch-nationales Vorgehen zu ermöglichen, entgegen. Sie war regional auf die deutschsprachigen Länder sowie teils zersplittert auf Böhmen, Mähren und Schlesien konzentriert. Die slawischen Völker, besonders die Tschechen und Polen, fühlten sich gegenüber den Deutschen, seit diese selbst eine Minderheit bildeten, um so mehr national ausgegrenzt und gedachten sich nicht damit abzufinden. Die bürgerlich-liberale deutsche Verfassungspartei, Repräsentanz des Wirtschaftsbürgertums, der hohen Bürokratie und der Bildungsschichten, war zwar 24 Einleitung fest entschlossen, politisch in Cisleithanien eine deutsche Vorherrschaft zu behaupten und deshalb, vom Ausgleich gefördert, am Zentralismus festzuhalten. Doch eine verfassungsmäßig garantierte kompakte Machtbasis im politischen System besaß sie nicht. Überdies mangelte es ihr an ideologisch-politischer Geschlossenheit, sie zerfiel in großösterreichische, unionistische und autonomistische Richtungen. Teile von ihr widersprachen dem Zentralismus und votierten für eine Föderation. Der ländliche und höfische deutsche Adel war konservativ, inzwischen in einem steigenden Maße großösterreichisch statt deutschnational, auch landespatriotisch, teils föderalistisch und kompromißbereit gegenüber den nichtdeutschen Standesgenossen. Den traditionellen Einfluß des Hochadels auf Bauern und Kleinbürger motivierte neben der wirtschaftlichen und sozialen Dominanz der Katholizismus.24 Die liberale Verfassung vom Dezember 1867 ergänzte in Cisleithanien den Ausgleich auf der innenpolitischen Ebene. Das zentralistische Februarpatent von 1861 mit den beiden Kammern, die den Reichsrat bildeten, wurde faktisch auf Cisleithanien übertragen und erweitert. Zugeständnisse konnten die Deutschliberalen nicht zuletzt deshalb durchsetzen, weil der Kaiser auf ihre Stimmen für den Ausgleich angewiesen war, denn die deutschen, tschechischen und polnischen Föderalisten, Konservativen und Klerikalen wiesen diesen durchweg ab. Die Grundrechte aus der Paulskirchenverfassung von 1849 einzuführen läßt erkennen, welche Bedeutung dem Motiv zukam, die Attraktivität Österreichs für Liberale und Demokraten in Süddeutschland unter Beweis zu stellen, überhaupt hat der Blick auf Deutschland die Richtung mitbestimmt. Besonders bei Beust, dem Ministerpräsidenten und Reichskanzler, war die Blickrichtung auf Mitteleuropa nicht zu verkennen. Der preußische Geschäftsträger in Wien, Adalbert von Ladenberg, ging von Besorgnis geleitet so weit zu vermuten, Revanchestreben habe die Richtung mitbestimmt. Ein aktuelles Ziel konnte das nicht sein. Die Verfassung gestand dem Reichsrat mit seinen beiden Kammern die legislative Kompetenz sowie eine Kontrolle der Regierung zu, die parlamentarische Ministerverantwortlichkeit mit Mißtrauensvotum und Amtsenthebungsrecht jedoch nicht. Das Budgetrecht wurde erweitert. Der Kaiser sicherte sich allerdings für den Ernstfall als Gegengewicht das Vetorecht, ferner ein Notverordnungsrecht, mit dem das Parlament faktisch ausgeschaltet werden konnte. Er durfte die Regierung berufen und das Abgeordnetenhaus auflösen. Er berief das Herrenhaus, meist Mitglieder aus dem hohen deutschen, böhmischen und polnischen Hochadel. Wie in Ungarn blieb das Wahlrecht für das Abgeordnetenhaus durch einen hohen Zensus und die indirekte Kurienwahl sehr begrenzt: Die Mehrheit der Bevölkerung, von Deutschen wie von Slawen, war ausgeschlossen. Das Haus der Abgeordneten stand von Anfang an im Zeichen von Zersplitterung, Funktionsunfähigkeit und Boykott, den einzelne Fraktionen häufig praktizierten. Die Vormacht, die die liberale Verfassungspartei für die nächsten Jahre im Parlament wahrnahm, blieb äußerst labil. Überhaupt fehlte es dem konstitutionellen Repräsentativsystem an Stabilität. Den Anforderungen eines Vielvölkerstaates zeigte es sich nicht gewachsen. Weder ein liberaler Staatszentralismus noch eine föderalistische Richtung setzten sich auf Dauer durch, Stückwerk blieb an der Tagesordnung. Das Recht auf Wahrung der Nationalität wurde nur anerkannt, nicht gewährleistet.25 Helmut Die Grundlagen 25 Rumpler definiert das politische System der Dezemberverfassung als Rechtsstaat, nicht als Verfassungsstaat, meint jedoch, daß ein mit starken parlamentarischen Rechten ausgestattetes österreichisches Reichsparlament zu einem demokratischen Instrument einer deutschen Herrschaft hätte aufsteigen können.26 In den nationalen Fragen einer Lösung näherzukommen wäre jedoch eher erschwert worden. Eine Konsolidierung erfolgte in den nächsten Jahren nicht. Der Boykott des Reichsrates durch die slawischen Abgeordneten und die Beschlußunfähigkeit gewannen Dauerstatus. Die Ausnahmerechte des Kaisers wurden fast zum Regelfall. Der Widerspruch der Klerikalen gegen die Verfassung und das Ministerium wurde schroffer, und die Föderalisten verbanden sich immer öfter mit den Parteien der Rechten. Unter den Liberalen kam es zu ersten Auflösungserscheinungen. Die Zerfahrenheit unter ihnen wuchs. Ihre übergroße Majorität lehnte wie die Regierung das allgemeine Wahlrecht weiterhin ab, in der Öffentlichkeit gab es manche Zustimmung. Die Ultraliberalen forderten statt der indirekten die direkten Wahlen, um die dominierende Stellung der Verfassungstreuen im Reichsrat zu stärken und den Widerstand der Föderalisten gegen die Verfassung unschädlich zu machen. Dagegen verlangten die Rechtsliberalen mehr Autonomie für die Länder. Alle Seiten beschworen den bevorstehenden Zerfall Österreichs: die Liberalen, wenn die Verfassung beseitigt, die Föderalisten, wenn die Verfassung nicht geändert und alle Nationalitäten gleichermaßen befriedigt würden. Die Widersprüche kreuzten sich. Beust, der außenpolitisch und gewöhnlich auch innenpolitisch den Liberalen zur Seite stand, geriet bei ihnen unter Feuer, als er Ausgleiche mit den Polen und Tschechen ins Auge faßte. Panikartig sahen sie den Krieg mit Rußland bevorstehen, wenn eine Einigung mit den Polen erfolgte. Im April 1870 stürzte die liberale Regierung, und mit dem polnischen Grafen Alfred Potocki stellten die Föderalisten den Ministerpräsidenten. Beust blieb Kanzler und Außenminister.27 Der Wechsel deutete an, inwieweit die innenpolitische Konstellation in Cisleithanien von Anfang an in starkem Maße von den nationalen Gegensätzen geprägt war. Neben den relativ kleinen slawischen Minderheiten der Slowenen und Serben gab es mit den Tschechen und Polen zwei größere slawische Völker, die sich wie auch die italienische Minderheit historisch, kulturell und wirtschaftlich auf einem höheren Niveau befanden und über einen höheren Lebensstandard verfügten als etwa die größere Minderheit der Ruthenen, die sich gleichzeitig unter polnischer Vormacht und folglich in einer besonderen Rückständigkeit befand.28 Dieses unterschiedliche Niveau der nationalen Bewegungen konnte Lösungen nicht erleichtern. Der Erwartungshorizont der slawischen Völker in Cisleithanien gegenüber den Deutschen war höher als der in Ungarn gegenüber den Magyaren. Die Deutschen waren derzeit ein geschwächter Verlierer, die Magyaren der überlegene Sieger. Fest entschlossen, die nationale Dominanz in ihrem Reichsteil ungeschmälert zu behaupten, blieben indes beide. Tschechen und Polen, die sich durch den Ausgleich einerseits in ihrem Anspruch bestätigt, andererseits regelrecht provoziert vorkamen, verlangten ebenfalls eine Lösung im Rahmen des Habsburgerreiches, dem sie historisch engverbunden waren. Franz Palacký hatte noch 1866 die österreichische Staatsidee als Gegengewicht gegen die deutschnationale und ungarische Sonderstellung ins Feld 26 Einleitung geführt. Ohnehin konnten die Tschechen ebensowenig wie die Polen auf einen Anschluß an einen bereits bestehenden identischen Nationalstaat reflektieren. Die Tschechen in Böhmen, Mähren und Schlesien lebten territorial vermischt mit den Deutschen, öfter in ökonomischer Konkurrenzsituation, allerdings nicht selten in wirtschaftlicher Kooperation auf moderner industrieller Grundlage. Eine Autonomieregelung hätte größte Schwierigkeiten bereitet. Auf dem Slawenkongreß hatten sich die Tschechen für eine böhmische Lösung ausgesprochen, die bei den Deutschböhmen wegen ihrer quantitativ minderen Stellung auf keinerlei Gegenliebe stoßen konnte. Miteinander rivalisierende Nationalitäten gab es nicht allein in den böhmischen Ländern und in Galizien, sondern noch in weiteren Ländern Cisleithaniens. Deshalb standen generell Autonomieregelungen auf Basis der historischen Länder immer wieder zur Debatte, weil sie den Gegebenheiten eher zu entsprechen schienen. Vor allem Teile des Adels machten sich für Alternativen auf dieser Ebene stark. Doch ließen sie eher eine Verlegenheitslösung erwarten, die nur ein wenig die Tatsache verdecken würde, daß die Chance auf einen föderalistischen Umbau des Reiches „verschwindend gering“ war.29 Als 1867 die Regierung in Wien Verhandlungen mit der tschechischen Seite aufnahm, zeigte sich umgehend, welche Motivation von den Ausgleichsverhandlungen mit Ungarn für die Tschechen ausgegangen war. Vorwurfsvoll hielt Palacký im Blick auf 1848 Wien vor, daß die Ungarn für ihren Aufstand belohnt, die Tschechen für ihre Loyalität bestraft würden. Diese beriefen sich in ihren Verhandlungen mit Wien wie erwartet auf das böhmische Staatsrecht, um eine unteilbare tschechisch-deutsche Staatlichkeit im Rahmen einer Personalunion mit Österreich zu begründen, eine Perspektive, der sich die Deutschen in Böhmen entschieden widersetzten. Die Tschechen verlangten eine Krönung des Kaisers zum König von Böhmen in Prag, die Erneuerung des Staatsrechts der böhmischen Krone, einen konstituierenden Landtag, um eine Verfassung auszuarbeiten, nach der dem Landtag die Legislative, ausgenommen Reichsangelegenheiten, zustehen sollte sowie eine verantwortliche böhmische Regierung in Prag – alles Forderungen, die mit dem konstitutionellen System in Cisleithanien kollidieren mußten. Ein Erfolg war angesichts der weitgehenden Forderungen der Tschechen kaum zu erwarten. Als die Verhandlungen 1870 festfuhren, antworteten die Tschechen mit Massenversammlungen und neuem Reichsratsboykott.30 Die Regierung verhängte darauf den Ausnahmezustand. Für Galizien dagegen war eine Phase kleinerer Reformschritte angelaufen, die mit den Polen zu begrenzten Ergebnissen führten. Eine Lösung schien mit den Polen leichter erreichbar als mit den Tschechen. Die Polen bildeten in Galizien die dominante Nation, der polnische Adel war auf Wien fixiert, seine Vormacht über die armen Ruthenen trug diese Bindung. Bei den Polen wie bei der Regierung gab es starke Motive für eine Einigung: Der polnische Adel nutzte die enge Verbindung zum Hof und zu dem deutschen Hochadel, schon um die Privilegien gegenüber den polnischen und ruthenischen Bauern abzusichern. Der Staat suchte die Polen an sich zu binden und ihre Differenzen mit Rußland und Preußen zu vertiefen. Mehr als Rechte für den Gebrauch der polnischen Sprache in Universitäten und Schulen kam nicht zustande. Dem Adel war es allerdings wichtiger, Die Grundlagen 27 seine Reputation in Wien zu erweitern, indem er Gewährsleute in zentrale Instanzen lancierte, und das konnte er erreichen. Er konnte es verschmerzen, als Regelungen für eine Autonomie Galiziens ausblieben. Forderungen nach einer solchen verstummten indes nicht. So prägten Gegensätze auf allen Ebenen in Cisleithanien die Doppelmonarchie von Anfang an. Die Besorgnis des preußischen Gesandten Hans Lothar von Schweinitz über den inneren politischen Zustand drückte diese Lage aus. Er fand das politische Leben des Reiches „sehr verworren“, es könnte durch jeden Stoß von außen wie von innen, etwa, ganz unrealistisch, durch eine Koalition der Tschechen und Kroaten, „ein sehr gefährdetes werden“. Seine weit übertriebene Sorge galt generell Vorstößen der Föderalisten, die, wie er meinte, den Kampf gegen das System nicht aufgeben würden, bis „alle Nationalitäten gleichermaßen befriedigt würden“. Die Gefahr erblickte er nicht allein in den zentrifugalen Kräften, wenn sie zur Verbindung von Klerikalen, Feudalen und Föderalisten fanden, sondern mehr noch in der Schwäche der Regierung. „Nur durch eine vorübergehende Beschränkung der verfassungsmäßigen Freiheiten“ meinte er, sei die Reichseinheit „zu retten“. „Der Absolutismus könne für einige Zeit notwendig werden“, ließ er in Berlin wissen. Es war ein abenteuerlicher Gedanke, der mit der Arroganz des preußisch-deutschen Siegers die fraglose Labilität des politischen Systems noch maßlos überhöhte.31 So war ab 1867 eine politische Struktur entstanden, die dem neuen dualistischen Reich die Großmachtstellung gewährleisten sollte, dessen innere Komponenten eine solche Stellung jedoch immer wieder untergruben. Das politische System des Reiches war in sich widersprüchlich und ließ es an Stabilität und an der notwendigen Homogenität mangeln, die für eine klare und erfolgversprechende außenpolitische Aktion Voraussetzung waren. An dieser Stabilität fehlte es zum einen, weil das Reich in zwei große Hälften geteilt war, deren herrschende Eliten zwar auf Kooperation setzten und auf sie angewiesen waren, aber auch unterschiedliche Interessen verfolgten, in Rivalität miteinander standen und von unterschiedlich ausgeprägter politischer Machtstellung auszugehen hatten. Das ungarische System besaß relative Konstanz, das deutsch-österreichische nicht. Dieses litt an den tiefgreifenden nationalen Widersprüchen ebenso wie an inneren Gegensätzen zwischen den beiden relativ gleichstarken politischen Bewegungen und innerhalb dieser: zwischen den in sich oft uneinigen deutschzentralistischen Liberalen und den in sich noch tiefer zerklüfteten häufiger adligkonservativen als bürgerlichen Föderalisten. Österreich-Ungarn war ein Reich mit teils modernen, teils vormodernen Zügen. Rumpler definiert die Monarchie weniger als einen Staat, sondern mehr als „eine Gemeinschaft, außenpolitisch die Schicksalsgemeinschaft der zwischen den Großmächten stehenden kleinen Völker“.32 Unter ihnen gab es jedoch zwei größere Völker, die eifersüchtig auf ihrer Vorrangstellung beharrten, sowie unterschiedlich entwickelte und strukturierte mittlere und kleine, die den Drang besaßen, ihrer Unterordnung zu entkommen, so daß die Gemeinschaft permanent gefährdet blieb. Das Reich litt an der mit dem Deutschen Bund verlorenen Machtstellung, an der Trennung von den Deutschen im sich konstituierenden Nationalstaat, an dem rabiaten Egoismus der Magyaren wie an dem Aufwachen der durch den Ausgleich gleichzeitig angereizten und provozierten nationalen Bewegungen 28 Einleitung der einzelnen slawischen Völker sowie der rumänischen und der italienischen Minderheit. Lebte wie in diesen Fällen die Mehrheit des jeweiligen Volkes jenseits der Reichsgrenzen in eigenen nationalen Staaten im benachbarten Ausland, ließen sich besondere Konfliktstoffe erwarten, wenn in Zukunft diese Staaten wirtschaftlich und politisch an Macht gewannen. Die einzelnen Nationalitäten verfolgten unterschiedliche außenpolitische Interessen, die jede außenpolitische Grundrichtung der Monarchie gefährden konnten. Die Deutschen standen positiv zu den Deutschen im übrigen Deutschland, viele sowohl verunsichert als auch sehnsuchtsvoll gegenüber der sich abzeichnenden Reichsgründung, kritisch-reserviert zum Zarenreich, die Ungarn freundlich zu Deutschland und den Westmächten, feindlich zu Rußland, die Slawenvölker mit Ausnahme der Polen positiv zu diesem, kritisch dagegen alle zu Deutschland und kooperativ zu den Westmächten. Welche Probleme sich einer außenpolitischen Richtungsbestimmung entgegenstellten, zeigt die Balkanpolitik. Es lag für das Reich nahe, den Schwerpunkt seiner Interessen dorthin zu verlegen, um die nationale Bewegung der Balkanvölker zu kontrollieren und russischen Vormachtbestrebungen einen Riegel vorzuschieben. Dabei konnten sich jedoch gravierende Probleme stellen. Es schien zum einen geboten, das krisengeschüttelte Osmanische Reich dabei zu unterstützen, dessen südslawische Provinzen abhängig zu halten oder dort eigene Vorposten zu schaffen und zum anderen die sich konstituierenden Staaten wie Serbien und Rumänien entweder schwach zu halten oder sie sich unterzuordnen. Sie alle sollten sich sowohl nicht als Anreiz für die eigenen Minderheiten entwickeln als auch dem Zarenreich nicht unter panslawistischem Vorzeichen Gelegenheit geben, russische Satrapen gegen die Habsburgermonarchie aufzubauen. Starke nationale Staaten mußten leicht in Gegensatz zu dem traditionellen Vielvölkerstaat geraten. Gleichzeitig war Ungarn daran gelegen, weitere südslawische Völkerteile außerhalb des Reiches zu halten, um seine rigide Nationalitätenpolitik nicht zu gefährden. Ohne Zweifel hat der Ausschluß Österreichs aus Deutschland in der Habsburgermonarchie eine anhaltend instabile Lage hinterlassen, die mit dem Ausgleich nur ein wenig gemindert worden war. Die durch ihn geförderte wirtschaftliche Leistungskraft brachte den Kapitalismus voran, durch die allerdings ungleiche wirtschaftliche Durchdringung des Reiches bildete sich eine bürgerliche Gesellschaft mit noch vielen adligkonservativen Relikten und neben dem alten neuer sozialer wie nationaler Konfliktstoff. Durch den modernen Zug wurde die Reichsstruktur eher zusätzlich gefährdet als gefestigt. Alle Faktoren zusammengenommen lassen erkennen, wie begrenzt die Zukunftsaussichten des Systems des Ausgleichs waren. Nach Königgrätz schien lediglich Zeit gewonnen, um mit dem Ausgleich vorläufig eine gewisse innere Sicherheit und Voraussetzungen für eine Großmachtpolitik zu gewinnen, deren Grenzen sich jedoch rasch zeigen sollten. Eine Gewähr, gar eine sichere Entscheidung für die Zukunft bedeutete er nicht. Das Urteil, den Anfang a priori auf ein absehbares unvermeidliches Ende der Doppelmonarchie zulaufen zu sehen, nach dem Zusammenbruch von 1918 häufig kolportiert, geht hingegen zu weit, wenngleich durch den Verlauf bis zum Ende dieser Weg vorgezeichnet scheint. Aber diese Sicht ignoriert die Ansätze wie die Möglichkeiten für Alternativen, die nicht alle von vornherein zum Scheitern ver- Die Grundlagen 29 urteilt sein mußten. Die Perspektiven für die Zukunft waren erst einmal offen. Die Erscheinungen der Krise konnten sich verstetigen oder sogar verschärfen. Doch sie konnten sich auch abschwächen. Es konnten neue Entwicklungen eintreten, die Chancen boten, nach innen wie nach außen. In jedem Falle würde es schwer werden, sich zu behaupten. Das war sicher.