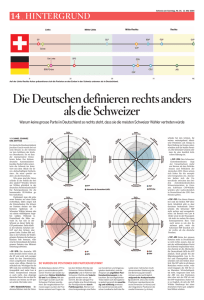

TEIL 1: TRÄGER POLITISCHER IDEEN 1 POLITISCHE PARTEIEN

Werbung