privilegierte lebenslagen

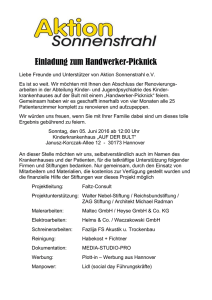

Werbung